惠州人

广东惠州人,狭义的範围,即现今惠州市的行政地域生活着的人;

广义的範围,指惠州府或祯州居住的人(包括惠州市、汕尾市、河源市、深圳市龙岗区、韶关市新丰县,即惠州十属)。

方言上,当地有时单独将操惠州话(东江本地话)的居民称为“惠州人”,以区分不同的方言群体;当地操惠州话的居民也自称“惠州人”。

基本介绍

- 中文名:惠州人

- 外文名:Huizhou People

- 人口:477.5万(2017年,指惠州市)

- 地域分布:广东省惠州市

分布範围

惠州人,在今惠州地级市的人眼中,一般指的是惠城区三环路以内的区域,因惠城区曾是县级市惠州市,与 县级惠阳县、惠东县,博罗县同级,故称之,至今说法未变。

按行政的範围,即现今惠州市的行政地域,包括惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县;

按历史的範围,即古代惠州的人,包括汕尾市、惠州市、河源市、深圳市龙岗区和韶关市新丰县。

惠州,是广东三大族群客家人、闽南人、广府人融合得最为成功的地方,也是客家人从陆地文明走向海洋文明的重要通道之一。

广东惠州人,实际上是在东江流域包括东江原住民(惠州话人)、客家人、闽南人、广府人及其后裔共同生活的族群!

历史上的“惠州十属”

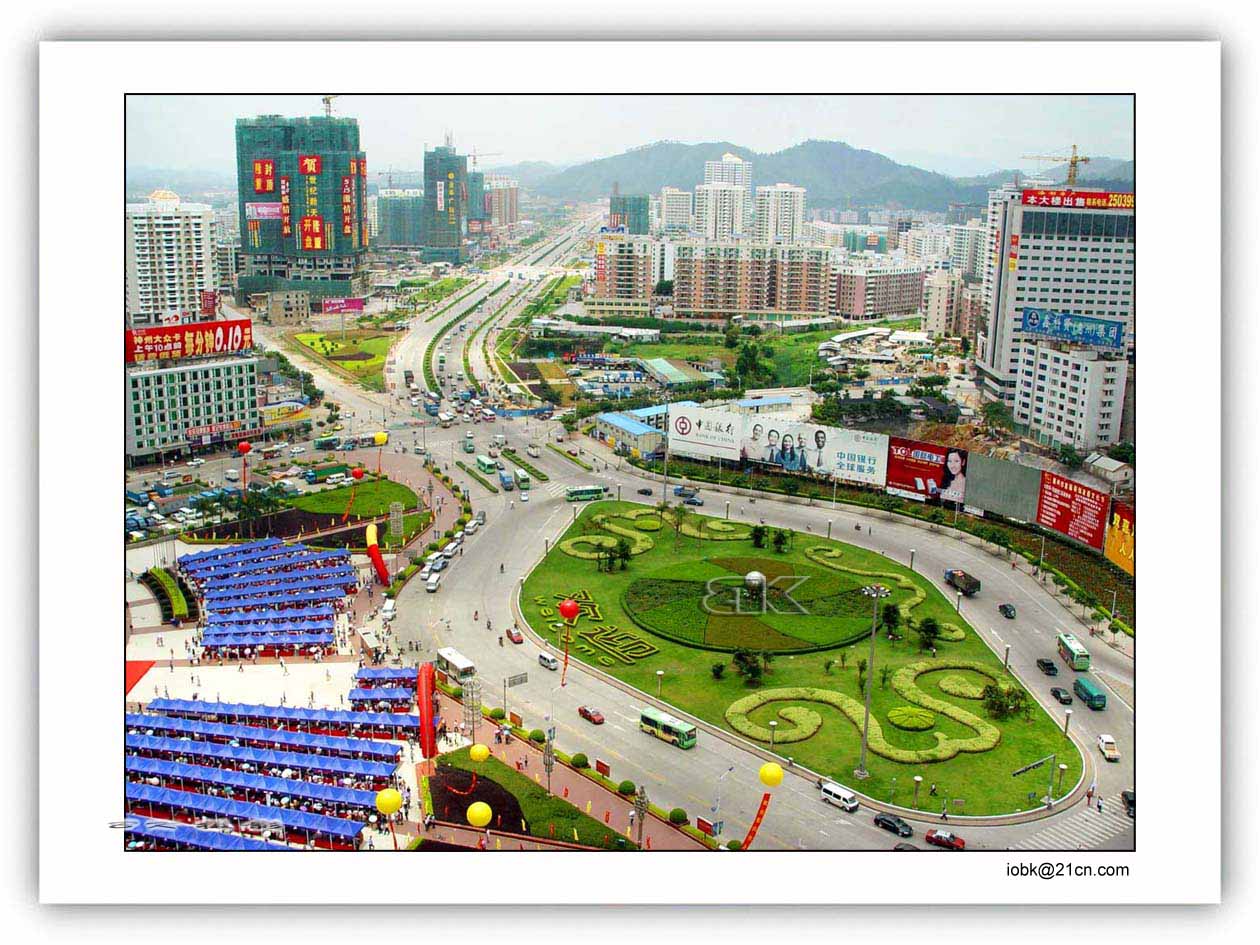

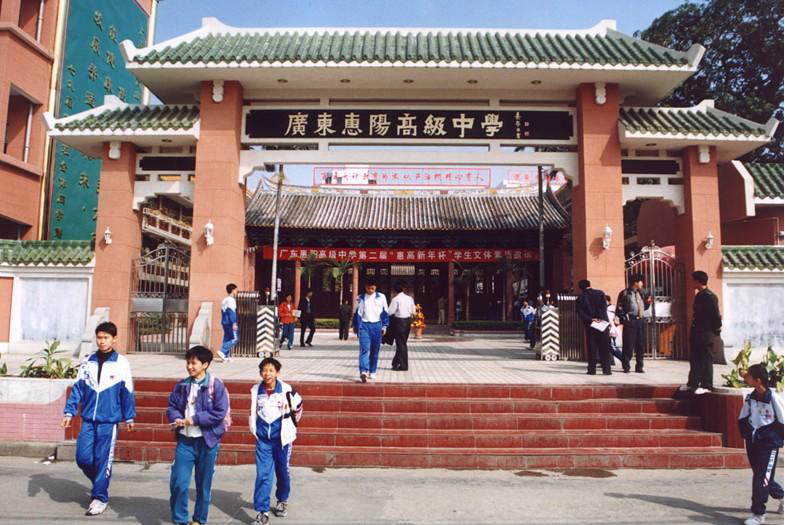

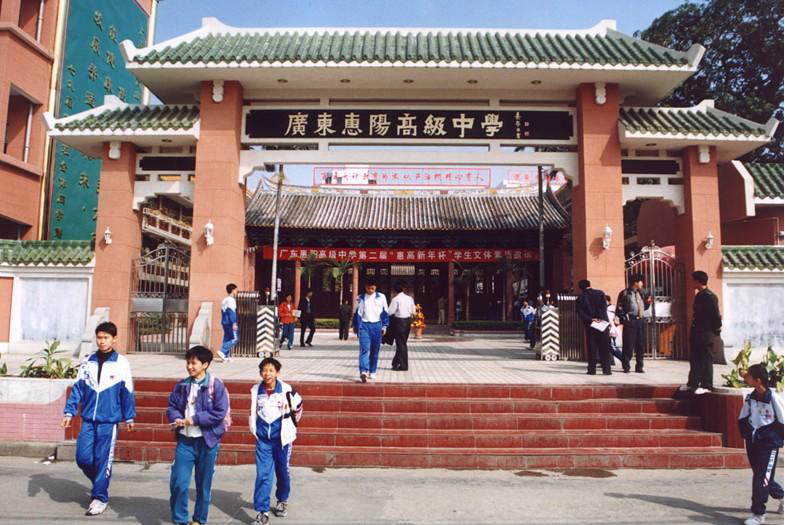

惠州十属:归善(包括今惠城区、惠阳区、惠东县)、博罗、海丰(今海丰县和汕尾市城区)、陆丰(包括今陆丰市和陆河县)、河源、龙川、和平、长宁(今新丰)、永安(今紫金)县及连平州共九县一州(惠州府地)。 惠城区惠阳高级中学曾是惠州地区最高学府

惠城区惠阳高级中学曾是惠州地区最高学府

惠城区惠阳高级中学曾是惠州地区最高学府

惠城区惠阳高级中学曾是惠州地区最高学府广东惠州位于广东省的东南,历史上的“惠州十属”,首邑为归善,归善县是惠州府的中心县,也是惠阳地区的中心县,广东第四行政区,督察专员设治于此,地势雄伟,依山临水,为东江之重镇, 城西有西湖,溪山环绕,风景极佳,西北罗浮山,绵亘百里,峰峦高耸,气象磅礴,为粤中之名山。惠州十属,汉以前曰广州府,汉时为南海郡,博罗县,东晋分属东郡,南齐移东官郡,于怀安梁改置,梁化郡,隋废郡置循州总管府,(元和郡志取循江为名)大业元年,改龙川郡,治归善县,唐武德五年,复曰循州,置总管府。天宝元年,改置海丰郡,乾元元年,复曰循州,五代时属南汉,(烈宗)乾亨元年,改称祯州,宋时(真宗)天禧四年,改称惠州,(文献通考避仁宗御讳改惠州之名自此始)宣和二年,赐名博罗郡,元时至元十六年置惠州路,明初改府,清代因之,民国后废州府,隶潮循道,今为广东省第四行政区,兹就所属十县沿革述之如下:“惠阳” : 汉博罗县地,陈分置归善县,民国改为惠阳。“博罗”:汉置,历代沿之。“龙川”:秦置,厥后历改为州,明初仍改为县。“河源 :南齐分龙川地置,历代因之。“紫金”:明穆宗隆庆三年分归善、长乐两县,地置永安县,民国改紫金。“海丰”:东晋时分龙川县地置,历代因之。 “陆丰” : 清时雍正九年分海丰地置,民国因之。“和平”:明武宗正德十三年分龙川地置,清代因之,及今亦沿之。“连平”:明时崇祯六年,割和河源长宁翁源四县边地,置连平州,清代因之,民国改县。“新丰”。明时隆庆三年,分河源英德翁源三县地置长宁县,清代沿之,民国改名新丰。

从历史的角度看,历史上“惠州十属”的海内外人士都可以称为惠州人。

组成群体

惠州是东江中下游的中心城市,处在客家文化、广府文化和潮汕文化的交汇地带,各种文化相互交融、兼收并蓄,因此"惠州人"是对当地不同的群体的统称,而群体之间主要通过方言来区别。

惠州客家人

客家人是惠州人中人数最多的群体,客家文化是惠州文化中不可或缺的重要组成部分,客家话是惠州市境的第一大汉语方言,分布在下辖各县(区)的大部分地区。从地理分布上看,讲客家话的居民大多居住在山区,或者近山的地方。惠州为客家四州(另外三座城市为梅州、赣州、汀州)之一,由于海外客家华侨祖籍地最多的是原惠州府,所以惠州又被称为"客家侨都" 邮票上的叶挺

邮票上的叶挺

邮票上的叶挺

邮票上的叶挺客家人从粤东、闽西、赣南迁到惠州不过四百多年历史。但惠州客家人立足传统,博採众长,创造出了富有地域特色的客家文化,如有300多年的历史,素有“南国牡丹”的美称的汉剧、具有鲜明的地方色彩和独特的艺术风格的惠州客家山歌、令人忍俊不禁的客家歇后语以及客家美食――“东江名菜”等等。

惠州客家文化,既有其来源地梅州、赣南、闽西客家的传统,又善于吸取广府、闽南文化的精华,形成独特的风采。如惠州山歌虽然源于梅州,但受当地土着歌谣的影响,曲调没有梅州山歌那幺圆润柔和,却显得高亢豪放。东江美食也独具一格,与梅州美食有所不同。

惠州本地人

惠州本地人,又称惠州话人或东江先民,主要是指在惠州市境内操惠州话(以及本地话)的居民,大多数居住在东江及西枝江沿岸的府县城及墟镇和乡村。“本地人”一词是相对于在明末清初时期迁入惠州府地区的客家人而言的,而这一部分“本地人”则包括了原缚娄国后人以及早期同化的中原人。但又因为其本身具有客家人的特点,因此民间及许多学者将其看作是客家先民,当地的惠州市地情网上也将其所使用的惠州话看作是一种客家话。但当地使用惠州话的人一般坚称自己为独立语种,既不是白话,也不是客家话,这种“本地话”的概念,在民间都有牢固的定义意识,并且不认为自己是客家人。 惠州

惠州

惠州

惠州自隋朝开皇年间设立循州总管府后,惠州作为周边地区的政治、经济和文化中心的地位进一步得到确立和拓展,而当时在城里居住的绝大多数人是这部分讲惠州话(本地话)的土着居民,他们早已有自己的生活方式、社会风俗、道德规範、宗教信仰和传统礼仪,随后又在这几方面从入城移民和周边移民(主要是客家人和闽南人)中有所借鉴,有所吸收,有所扬弃,便逐渐形成了惠州本地人自身独特的文化。

其他

惠州市境内还有讲福佬话(闽语)、白话(粤语)等方言的群体。讲福佬话(闽语)的居民主要集中在惠东县沿海和东江、西枝江沿江地区;讲白话(粤语)的居民主要分布在龙门、博罗两县的个别村、镇;混合型方言主要分布在惠东县,有军话、占米话和“本地话”(惠东)3种,前者是含有官话成分的混合型方言,后二者是粤客混合方言。

惠州人的母亲河——东江下游

广东惠州人生活的母亲河是东江下游段。珠江上游的三大水係为西江、北江、东江下游。西江是广府语系的族群生活的地方,也可说西江是珠江最大的主流,是广府人的母亲河,而北江则是广府人和客家人共同生活的一条河流,岸边的城市多为广府人。而东江流域则多为东江本地人和学佬人。东江,在广东省的东中部。发源于江西省寻乌县、定南县、安远县,其上游源头东称寻邬水,源头为寻乌县三标乡东江源村桠髻钵山;其上游源头西称定南水,源头为安远县的三百山。南流进入广东省,经龙川县、东源县、源城区、紫金县,至惠阳县、惠城区折向西,过博罗县、东莞市流入珠江,在狮子洋出虎门,经伶仃洋出珠江口入南海。东江全长约562公里,总落差约440公尺,主要支流有寻乌水、定南水、浰江、新丰江、秋香江、公庄水、西枝江、石马河和增江等,流域面积32,200平方公里。龙川县城以下可通航。东江取名于它在珠江所处东边的位置。古时,东江全线并不统称为东江,各段有各自的名字。在江西段,因古时寻乌属安远县,统称为安远水;在贝岭水下游,称浰水;在龙川老隆佗城段,称雷江(也有雷水、浰江之称);在河源段,称二合水;在博罗段,称罗浮水;在惠州段,称惠州河;在东莞段,称东江(也称石龙河)。这些名字在各个朝代也曾有所变化。 惠州东江

惠州东江

惠州东江

惠州东江惠州人世代生活的山——罗浮山

广东惠州人生活的重要山脉为罗浮山。罗浮山又名东樵山,是中国十大道教名山之一,为道教十大洞天之第七洞天,七十二福地之第三十四福地,岭南第一山。汉朝史学家司马迁曾把罗浮山比作为“粤岳”。它拥有九观,十八寺,三十二庵,位于中国广东省惠州博罗县的西北部,横跨博罗县、龙门县、增城市三地,总面积260多平方公里,和位于中国广东省佛山市境内的西樵山是姐妹山。一为东樵山,一为西樵山;一为罗浮山,一为官山。罗浮山的主峰是飞云顶,海拔1296米,山势雄浑,风光秀丽,四季气候宜人,是中国的“国家重点风景名胜区”和避暑胜地。 罗浮山风景区

罗浮山风景区

罗浮山风景区

罗浮山风景区罗浮山形成始于中生代的白垩纪。它是罗山和浮山合成。大约在8000万年前,这一带的地壳发生断层,巨大的花岗岩体受挤压而隆起,再经过几千万年的风雨侵蚀,才逐渐形成奇峰突兀的罗浮山。《后汉书·郡县誌》载:“博罗有罗山,以浮山自会稽浮来傅之,故名罗浮。”民间有浮山泛海嫁罗山的传说。东海龙王敖广的青龙公主,清晨眺望南海之滨光华夺目,踏浪到南海想弄个明白。原是南海龙王的儿子小黄龙在珠海海滩捡到一颗大明珠,正在虎门海面上玩。青龙公主与小黄龙共戏耍,并私订终身。东海龙王发现后将青龙囚禁在蓬莱仙山的一座孤岛上。南海龙王则将黄龙用铁链锁住,打入罗山的万丈古井中。青龙思念日夜以泪洗面,泪流入海,感动海中巨灵龟,将蓬莱仙山驮向南海来。黄龙挣脱铁链,冲出古井,与青龙女紧紧拥抱在一起,罗山从此与浮山合而为一。罗山最高峰飞云顶为黄龙变,浮山最高峰上界三峰为青龙公主变,中间有铁桥峰相连。有诗记之:“浮山泛海自东来,嫁与罗山不用媒。合体真同夫与妇,生儿尽作小蓬莱。”

人类的思维规律是由神话传说,到宗教信仰,再到哲学智慧。人们对罗浮山的认识也是如此。由东海青龙公主的浮山,与南海黄龙公子的罗山,结合而成的罗浮山,至今成为中国道教的名山。据明未清初的学者屈大均在《广东新语》中载:“考罗浮始游者安期生,始称者陆贾、司马迁,始居者葛洪,始疏者袁宏,始赋之者谢灵运。”秦朝的安期生是罗浮山道教的开山祖师。汉朝的陆贾两次到粤,在《南越行记》中记述罗浮山顶有神湖,湖水与南海潮相涨落;汉朝的司马迁在《史记》里载:“名山五千,五岳作镇,罗浮括苍辈十山,为之佐命。”肯定罗浮山为五岳外的第一座名山,并称之为“粤岳”。真正奠定罗浮山为道教圣地的是晋朝的葛洪,容后详叙。而晋朝的袁宏曾任南海太守,是第一个详细地记述和介绍罗浮山的人物,他所写的《罗浮记》是说明、介绍、解释罗浮山各种景物和传说的好文章。晋朝着名的山水诗人谢灵运则是第一个为罗浮山作赋的人,《罗浮山赋》云:“朱明之阳宫,耀真之阴室,洞穴之宝衢,海灵之云术。伊离情之易结,谅沉念之罗浮……”

葛洪不但在中国道教史上占有重要的位置,而且使罗浮山成为道教圣地也具有决定性的作用。葛洪,字稚川,自号抱朴子,晋朝公元283年出生。叔祖父葛玄曾到罗浮山访道,今沖虚古观的三清宝殿供奉四位真君之一便是葛玄。葛洪年轻时到广州向南海太守鲍玄学习炼丹术,取其女鲍姑为妻。葛洪与妻在越秀山麓三元宫为民众治病。后来他听说交趾(越南)出丹,要求出任勾漏令。公元333年葛洪与妻、子侄、门徒隐居罗浮山採药、炼丹,并在山上创建了白鹤、都虚、孤青和酥醪等4座道观。葛洪是道教历史上里程碑式的人物,他创建起一整套的道教理论并亲身付以实践。魏晋以前的道教理论缺乏体系,葛洪首次提出要以“玄”的概念作为道教思想体系的核心。他所说的“道家”,就是指神仙道教。所谓神仙道教理论体系,体现在葛洪《抱朴子·内篇》:1、吸收玄学思想,以“玄”为宇宙本原。2、既尊老子道论,又尊还丹金液。3、有因无而生,形须神而立。4、不必求速登仙,关键结胎受气、宝精行气,能作活神仙。5、为道当先立功德。公元363年葛洪在罗浮山升仙去逝。

“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。”唐朝大诗人李白心嚮往之,在《金陵江上遇蓬池隐者》诗吟:“心受名山游,身随名山远;罗浮麻姑台,此去或未返。……”杜甫也以同样的心情:“南为祝融客,勉强亲杖屦。结托老人星,罗浮展衰步。”宋朝大文豪苏东坡谪居惠州四年间,“杖履罗浮,殆居其半”,在葛洪丹灶旁搭建“东坡山房”居住。“人间有此白玉京,罗浮见日鸡一鸣。南楼未必齐日观,郁仪自欲朝来盼。东坡之师抱朴老,真契早己交前生。”“学道虽恨晚,愧比稚川翁。”“ 罗浮山下四时春,芦橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”“一杯罗浮春,远饷採薇客。遥知独酌罢,醉卧松下石。”“寻幽探胜入罗浮,乘醉策杖觅归途。雨后山花香更美,村姑回眸胜仙姑。”明朝学者湛若水晚年在此办书院讲学,多有咏罗浮诗:“ 春宜居罗浮,冬宜居甘泉。”“移并罗浮春,春秋来看云。”“道逢六仙侣,知是罗浮行。罗浮众仙人,缥缈排云迎。” 清朝广东才子宋湘咏罗浮:“罗浮高万丈,为何不连天?一朝云雾起,天地来相连。”“千年流水无故新,代代今人望古人。为问罗浮真一酒,何似云安麴米春?”清末民初诗人丘逢甲咏罗浮:“上不见罗浮是惠州,下不见罗浮是广州。仙山不喜近城市,群仙日日骖鸾虬。”“西麓为白云,东麓为白水。伙颐罗浮君,广惠皆所理。”新中国的开国元勛叶剑英咏罗浮梅花:“心如铁石总温柔,玉骨姗姗几世修。漫咏罗浮证仙迹,梅花端的种梅州。”罗浮山吸引了多少文人墨客,名流逸士,真人学者,前来研读。

着名人物

惠州的着名人物有“北伐名将”叶挺、叶梦熊、廖仲恺、廖承志、陈炯明、邓演达、澎湃等。 民主主义革命的先驱——廖仲恺

民主主义革命的先驱——廖仲恺

民主主义革命的先驱——廖仲恺

民主主义革命的先驱——廖仲恺 读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯