闽南红砖建筑

闽南话把房子叫厝。闽南红砖古厝,红砖红瓦,艳丽恢弘,尽显建筑之张扬,而内在则质朴端庄。

壮丽的闽南红砖古厝主要分布于福建厦、漳、泉等地,在台湾以金门最为集中。红砖汲取了中国传统文化、闽越文化和海洋文化的精华,成为闽南文化的重要体系。“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕樑画栋皇宫式。”是对闽南红砖建筑特色的形象表述。

基本介绍

- 中文名:闽南红砖建筑

- 外文名:Red brick construction in South Fujian

- 地理区域:福建、台湾

简介

在台湾、厦门、泉州、漳州长大的人,都对红砖非常亲切。自家的屋顶、外墙、小巷的地板,到处都是红砖。。

泉州蔡厝古民居首先是我们看到的外墙,除了整面墙用红砖砌起外,窗户的圆雕、浮雕、透雕都是红砖。其次是铺地板的红砖。方形、长方形、八角形、六角形等。以往有钱人家的红地砖可以厚至五六厘米,一般人家是二三厘米。再次是红瓦盖顶,红瓦分为板瓦(又称为阴阳瓦)、望瓦、筒瓦。一般居民使用板瓦和望瓦,只有宗祠、庙宇和大户人家的建筑才使用筒瓦。由红砖建成的建筑物,主要有三类,一是历史古街建筑,芗城区的历史古街就是一个非常典型的建筑;二是乡村民居;三是名人富家宅院建筑。漳州历史上有很多名人、富贵人家的祖屋大厝,建筑多是富丽堂皇。这些建筑都是漳州红砖传统建筑的精华体现,如芗城区的蔡竹禅故居、湘桥古厝、龙海的杨厝、南靖的德远堂等。红砖赤瓦、燕尾山墙,镶嵌上精美的木石雕刻装饰……这样的红砖古厝在福建闽南一带十分常见。作为福建土楼、土堡、红砖、灰砖四大民居建筑之一,红砖古厝已成为一道独特的人文风景。在福建加快文化旅游融合发展的背景下,借鉴福建土楼成功申遗的经验,2017今年3月,闽南红砖建筑联袂“申遗”工作也有了实质进展。据泉州市旅游局局长张锡坤介绍,国家文物局目前已将“闽南红砖聚落”列入预备名录。闽系红砖建筑,在闽南以泉州为核心,主要分布于泉州、厦门、漳州等地,在台湾以金门最为集中。2010年12月,由国家文物局、台湾文化资产保护部门等机构,在泉州联合举办了海峡两岸文化遗产保护论坛暨闽系红砖建筑保护与传承论坛,海峡两岸80多位专家学者共商闽系红砖建筑的保护与传承,并达成共同为红砖建筑申报世遗的共识。 泉州蔡厝古民居

泉州蔡厝古民居

泉州蔡厝古民居

泉州蔡厝古民居建筑特色

红砖白石双坡曲

黄金良在其着作《泉州民居》中认为,泉州传统民居造型朴素,色彩和谐明亮,空间层次明确,石材与片砖插花砌筑的墙体,山花与入口的红砖贴面,形成强烈的个性。特别是本地所特有的橘红色贴面砖和层面瓦,使建筑呈现了统一的暖色调。“色感异常强烈,形成最具特色的红砖文化区。”

泉州地区的这种红砖在烧制时,由于堆叠形成特有的印记,而印记在建筑时因刻意整齐堆叠,形成别具一格的建筑装饰。至于“双坡曲”,是指屋脊两边的瓦面并非如其他地方的直线坡度,而是略下弯呈弧度下降。从外观上看,其独特的“曲线美”能给人美感,但科学上也有其道理。黄金良分析认为,这种“双坡曲”,使得雨水在屋面流下时,先蓄势下滑,后在屋檐口完成“冲刺”,出得更远更彻底。

出砖入石燕尾脊

出砖入石是闽南红砖区建筑中一种十分独特的砌墙方式,利用形状各异的石材和红砖交垒叠砌,因其外观而得名。相传明末,闽南地区发生大地震,地震过后当地人民就地取材,利用坍塌破碎的砖、石、瓦、砾构筑成了这样一道独特的墙体,后来被人们广泛套用,沿袭成风。用这种方法砌成的墙不仅坚固防盗、冬暖夏凉,而且古朴美观,成为我国民居建筑艺术的一大杰作。在虫寻埔等沿海一带,也有用海蛎壳作为出砖入石材料的。据说这种材料从非洲等地运来,成为泉州对外交往密切、“梯航万国”的一个佐证。

据考证,我国古代有敬天的思想,而屋脊上的“鸟”有如天使,是一种通天的灵物,能通天敬神,燕尾脊由此而来。燕尾脊是正脊做成曲线的形状,两端往上翘起,类似上弦月形,而在尾端分叉为二,像燕子的尾巴一样。在传统建筑中,燕尾脊约定俗成是代表主人曾经中举,或是用在宫庙上,但在泉州古厝中,只要规模稍大的大厝都可见到。

雕樑画栋皇宫式

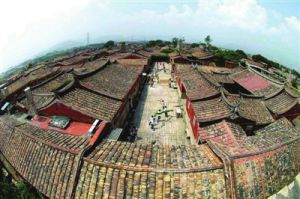

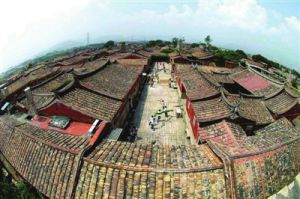

皇宫式即按皇宫式样建造的大厝,也称官式大厝或“皇宫起”,是泉州传统民居的典型。在这种建筑中,木雕、彩绘、石刻、透雕、泥塑、剪贴等民间手工艺精品随处可见。 鸟瞰——闽南红砖建筑

鸟瞰——闽南红砖建筑

鸟瞰——闽南红砖建筑

鸟瞰——闽南红砖建筑明清建造的正规宫殿式民居规格巨大,建筑宏伟,往往为群体建筑,在建筑造型上既堂皇古雅,又肃穆大方,在文化内涵上,既体现了与中国封建社会自然经济相适应的封闭式主次尊卑尚礼气氛,又让人感受到西方文化的影响。其布局具有按中轴线对称排列,多层次进深,前后左右有机衔接等特点。另外,建筑群内名人雅士的墨迹于门墙、厅壁上随处可见,内容丰富多样,体现皇宫式大厝主人较高的文化品位和崇尚风雅的心理。

中西合璧

土楼在泉州数量不多,主要分布在德化、永春、安溪等内地县份,沿海县份个别地方也有。除土楼外,泉州还有木楼、竹楼、吊脚楼等建筑型制,主要分布在永春、德化等竹木资源丰富的地方。

泉州土楼基本上兴建于清代,在其建筑外观上,给人最深刻的印象是封闭性和防卫性,尤其是后者。不少土楼都有了望台、射击孔,墙壁和大门都很厚实,不但要封铁皮,还要在门上方安置水槽,以防火攻。这使人联想到土楼民居形成时期的战乱频繁、土匪出没的历史背景。而在土楼的内部结构方面,则又使人感受到一种囿于封闭圈里的相对开放性,至少在各家日常生活中的隐秘性方面,就不如村落聚居模式的一家一户小住宅。土楼居民的集体意识比较强烈,风雨同舟,同甘苦,共患难,一旦发生战事,一座土楼就是一个战斗的集体。

在泉州各种传统建筑中,中西合璧式的建筑在近现代尤为多见,相当部分都是当年的华侨回国建造,有的建筑材料还是从国外漂洋过海运回的。至今,散落在大街小巷中的中西合璧的古民居建筑就是明显的佐证。这些中西合璧建筑,是了解各个时期泉籍华侨活动、商贸往来、历史文化的难得的素材,更是研究泉州近现代建筑历史的“活史料”。

泉州“最红”

泉州南安蔡氏古民居探访,它坐落于南安市官桥镇漳里村,俗称“漳州寮”,距泉州市区20公里。远处望去,只见墙壁、屋顶、地面,整座建筑上下都透着红色,且布局严整,规模宏大。当地导游告诉记者,闽南各地的红砖厝还有不同的特色:闽南红砖建筑以泉州为核心,向周边辐射,其中泉州的“最红”;漳州红砖厝的特点则多为红砖灰砖混搭,红砖多用于装饰部分,而金门、厦门的红砖厝也略有不同。

厦门海沧新垵红砖古民居 漳州龙海东园镇埭尾村埭美社水上古民居,人称“闽南第一村”。站在村外的高处俯瞰,水道像一条翡翠环,将整个村子圈起来。红砖瓦、灰白墙、燕儿尾、水环绕,是它的特色。276座红砖古厝比肩依偎,古厝之间边门对着边门,中间仅隔一米多宽,当边门全部打开,就形成一条由村头到村尾的快捷通道。这种特殊格局,不仅体现了闽南建筑的精巧构思,还蕴涵了闽南人和谐共处的人文精神。据了解,埭美社已有560多年的历史,由开漳圣王陈元光第25世孙陈均惠的第八世后裔开基,至今仍为陈氏族群的聚居地。

闽南红砖建筑的起源尚无定论。福建博物院副研究员楼建龙认为,早在宋代,这种建筑已经在闽南地区开始推广和建造。红色的建材是专用于皇家宫殿、庙宇及帝王宗祠这一类建筑,被称为宫廷色,本为“庶民不许”,却在闽南民间大量使用,这除了与闽南人长期从事海外贸易,民间积累了巨大财富以及炫奇斗富、讲求排场的乡风有关外,由于福建沿海地区自古以来都是“山高皇帝远”,加上闽南人“敢为天下先”的特性,使得外形富丽堂皇,被称为“皇宫起”的违禁红色建筑在闽南一带悄然风行。红砖建筑以三间张双落大厝为基本单元,大量使用红砖红瓦,广泛套用白色花岗岩做台基阶石,屋顶多为两端微翘的燕尾脊,壁、廊、脊等细部装饰十分精緻,不仅外观独特,而且在装饰与色彩纹样等方面都与其他区域的建筑截然不同,既有“东方家园”雅称,又有“中西合璧”美誉,汲取了中国传统文化、闽越文化和海洋文化的精华,成为闽南文化的重要载体。 厦门海沧新垵红砖古民居

厦门海沧新垵红砖古民居

闽南红砖建筑的起源尚无定论。福建博物院副研究员楼建龙认为,早在宋代,这种建筑已经在闽南地区开始推广和建造。红色的建材是专用于皇家宫殿、庙宇及帝王宗祠这一类建筑,被称为宫廷色,本为“庶民不许”,却在闽南民间大量使用,这除了与闽南人长期从事海外贸易,民间积累了巨大财富以及炫奇斗富、讲求排场的乡风有关外,由于福建沿海地区自古以来都是“山高皇帝远”,加上闽南人“敢为天下先”的特性,使得外形富丽堂皇,被称为“皇宫起”的违禁红色建筑在闽南一带悄然风行。红砖建筑以三间张双落大厝为基本单元,大量使用红砖红瓦,广泛套用白色花岗岩做台基阶石,屋顶多为两端微翘的燕尾脊,壁、廊、脊等细部装饰十分精緻,不仅外观独特,而且在装饰与色彩纹样等方面都与其他区域的建筑截然不同,既有“东方家园”雅称,又有“中西合璧”美誉,汲取了中国传统文化、闽越文化和海洋文化的精华,成为闽南文化的重要载体。

厦门海沧新垵红砖古民居

厦门海沧新垵红砖古民居主要分布

闽南红砖建筑主要分布在福建省的泉州、厦门、漳州、莆田等地,在台湾以金门最为集中。

红砖文化

红砖文化是闽南建筑文化的重要代表,拥有深厚的历史渊源和文化底蕴。闽南当地对红色有着特殊的喜好,红色砖瓦被工匠们以巧妙的工艺用于传统建筑中。

联袂申遗

近年来,随着风雨的侵蚀、城市化进程的加快和人们生活习惯的变化,两岸红砖建筑的保护都面临着越来越严峻的挑战。现存的红砖建筑还有多少,福建各地还在摸底调查中。据厦门市粗略统计,现存红砖厝大概1600幢,主要分布在岛外四区,面积最大的位于海沧,现存600多幢,余下的多集中在同安和翔安;根据漳州市的初步调查,全市的红砖建筑有近千座,所辖八县二区一市的乡村都有,较密集、较大规模的主要分布在龙海、龙文、芗城、长泰、南靖,其中龙海市存量最多;泉州保存较好的红砖厝还有五六百处,主要集中在老城区和晋江、南安、石狮等县市。

去年,福建省文物局开始组织专家们对红砖古民居建筑群进行考察,今年2月又进行第二次考察,目的就是初选“申遗”点,争取在3月底之前完成闽南红砖建筑申报世界遗产预备名单的申报档案,并提交国家文物局研究、审定。 两岸的专家学者并不特别关心申遗的成功与否,他们更重视的是申报的过程。泉州市文物局局长出宝阳在接受记者採访时表示,申遗过程将有利于保护红砖建筑,包括对建筑周边的历史风貌整治、文物生存环境保护与提升等。清华文化遗产研究所副所长魏青说,闽南有很多个体保存相对好、历史价值也非常高的红砖建筑,可惜周边环境和世遗的要求实在相差太远。像漳州台商投资区白礁村潘厝社,目前虽有23座较完好的红砖厝,因其四周高楼林立而失去申报资格。厦门的新垵红砖厝建筑群,虽然现存600多栋古厝都是典型的红砖民居,但是因为高低不等的钢筋水泥建筑杂乱地矗立在红砖厝建筑群里,破坏了周围的环境。

台湾云林科技大学文化资产维护系廖志中副教授则认为,古蹟和历史建筑是一个国家文化传承的象徵,它的保存不仅在见证历史,也在彰显一个国家人民对文化资产的认知程度,并反映这个国家的科学发展以及技术研究的文明层次。福建省建筑设计研究院原院长、首席总建筑师黄汉民认为,保护远比“申遗”重要,要保护好红砖建筑的整个环境。在做好保护的同时,今后新的建筑也要延续原来的地域特色,避免“千城一面”。

据悉,选点考察工作的摸底调查从2016去年2月底就已开始,全省筛选出了50多个红砖建筑的片和点,专家们第一次考察后,又从中筛选了10多个候选点。3月下旬,福建有关部门借国家文物局对世界文化遗产预备名录进行调整的契机,已经正式提交项目申报,国家文物局目前已将闽南红砖建筑群列入预备名录。

去年,福建省文物局开始组织专家们对红砖古民居建筑群进行考察,今年2月又进行第二次考察,目的就是初选“申遗”点,争取在3月底之前完成闽南红砖建筑申报世界遗产预备名单的申报档案,并提交国家文物局研究、审定。 两岸的专家学者并不特别关心申遗的成功与否,他们更重视的是申报的过程。泉州市文物局局长出宝阳在接受记者採访时表示,申遗过程将有利于保护红砖建筑,包括对建筑周边的历史风貌整治、文物生存环境保护与提升等。清华文化遗产研究所副所长魏青说,闽南有很多个体保存相对好、历史价值也非常高的红砖建筑,可惜周边环境和世遗的要求实在相差太远。像漳州台商投资区白礁村潘厝社,目前虽有23座较完好的红砖厝,因其四周高楼林立而失去申报资格。厦门的新垵红砖厝建筑群,虽然现存600多栋古厝都是典型的红砖民居,但是因为高低不等的钢筋水泥建筑杂乱地矗立在红砖厝建筑群里,破坏了周围的环境。

台湾云林科技大学文化资产维护系廖志中副教授则认为,古蹟和历史建筑是一个国家文化传承的象徵,它的保存不仅在见证历史,也在彰显一个国家人民对文化资产的认知程度,并反映这个国家的科学发展以及技术研究的文明层次。福建省建筑设计研究院原院长、首席总建筑师黄汉民认为,保护远比“申遗”重要,要保护好红砖建筑的整个环境。在做好保护的同时,今后新的建筑也要延续原来的地域特色,避免“千城一面”。

据悉,选点考察工作的摸底调查从2016去年2月底就已开始,全省筛选出了50多个红砖建筑的片和点,专家们第一次考察后,又从中筛选了10多个候选点。3月下旬,福建有关部门借国家文物局对世界文化遗产预备名录进行调整的契机,已经正式提交项目申报,国家文物局目前已将闽南红砖建筑群列入预备名录。

对此,专家们表示,正式申报也仅仅是一个开始,对相关遗产资源的调查梳理以及红砖建筑概念界定等问题,还有很多工作有待补充和完善,闽南红砖建筑申遗的路还很漫长。“申遗成功之后,闽南红砖古厝将得到更好的保护,不仅仅有历史、文化价值,这也是珍贵的旅游资源。”曹春平教授曾表示,两岸申遗从历史上来讲是站得住脚的,一旦成功,也将推动两岸文化的交流和融合。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯