何子渊纪念文集

《何子渊纪念文集》是省、市有关部门为纪念辛亥革命100周年,特为辛亥革命元老、中国现代教育奠基人、同盟会嘉应州主盟人何子渊而发行的一部纪念文集。该《文集》由广东省兴宁市文化广电新闻出版局、兴宁市石马镇人民政府联合编撰,广东省社会科学院原院长、省社科联主席、党组书记、我国着名历史学家张磊主编;《文集》共分十二章、五十二个节点、96000余字、200多张历史图片精心编辑而成,是一部研究中国近代史专家学者不可多得的参考书。

2011年10月9日,辛亥革命100周年纪念日前夕由广东省梅州市政协主席李金元主持首发式,梅州市政协副主席张光明亲为该《文集》题辞。

基本介绍

- 中文名:何子渊纪念文集

- 外文名:He Ziyuan festschrift

- 时间:辛亥革命100周年

- 地位:中国现代教育奠基人

《何子渊纪念文集》序

一百年来,中华大地发生了翻天覆地的变化。这些巨变,跟100年前发生的那场革命有着直接的关係,是辛亥革命彻底改变了近代中国的历史进程,推翻了沿续中国2000多年的封建君主专制,建立了亚洲历史上第一个民主共和制国家——中华民国。这是5000年中华文明史上破天荒的一件大事,也是世界历史上的一个伟大事件!

说到辛亥革命,人们会永远铭记孙中山的丰功伟绩,同时也会铭记他所代表的那个反清革命团队,及其所作的历史贡献。1905年8月,中国同盟会在日本东京成立后,除了孙中山、黄兴这些革命领袖外,国内还有许多仁人志士,他(她)们英勇顽强,前赴后继,在推动各地的革命运动中起了非常重要的作用。

广东是孙中山领导的民主革命策源地,是近代民主革命的摇篮。岭南温润的神山秀水培养造就了数以万计立场坚定、旗帜鲜明,致力推翻满清皇权的辛亥志士。他们既进行和风细雨、绵里藏针式的革新,又参与暴风骤雨、摧枯拉朽般的革命,在看似给满清王朝一线生机的同时,又不失时机地予以致命一击!出生于广东兴宁石马的革命志士何子渊正是这批人中的杰出代表。

早在十九世纪下半叶,在号称五省通衢的粤东大地上,便诞生了何子渊、丘逢甲这些矢志“教育革新,救国图强”的有识之士。他们排除顽固守旧势力的诸多干扰,开风气之先,率先引进西学,将贫民基础教育纳入满清朝廷的视野。从1885年起,先后创办了宇南洞国小、同仁学校、同文学堂、兴民中学、兴宁县立中学等西式新学制学校。“聚百里之志士,开风气于一方”,创中国现代教育之先河。这些新式学校毕业的学生,几乎都不约而同地摒弃了清朝的科举考试,大批思想进步,锐意创新的社会精英和年青新锐随即脱颖而出。同盟会成立后,仅梅州地区便有200多名热血青年加入其中,建功立业,报效祖国。这不能不归功于何子渊、丘逢甲早年的教育革新。正是他们的远见卓识和教育革新,为后来风起云涌的民主革命积蓄了巨大能量,奠定了坚实的人才基础。 何子渊后裔代表向中国国民党中央党部赠书

何子渊后裔代表向中国国民党中央党部赠书

何子渊后裔代表向中国国民党中央党部赠书

何子渊后裔代表向中国国民党中央党部赠书如中国同盟会领导人何天炯、何天翰;民主革命先驱何贯中、黄花岗起义烈士陈文友,以及北伐军总司令姚雨平上将等大批辛亥志士都曾经师从何子渊。他们既是叔侄、兄弟关係,又是革命盟友、生死至交,都是诞生于梅州这片神奇土地上的典型代表。

说到辛亥革命,人们还会很自然地联想到广州黄花岗起义。其实,黄花岗起义只是辛亥革命中不可或缺的一环,广义的辛亥革命还包括大大小小数十次起义。而广州起义、惠州三洲田起义、两次潮州黄冈起义、惠州七女湖起义、广州新军起义等又大都发生在广东,其中1907年由许雪秋、何子渊、萧惠长等同盟会骨干成员领导发动的潮州黄冈起义无论在人数上还是在规模上都大大超过了黄花岗起义。当时,潮梅地区参加回响者多达5000余众,震撼全国,是广州黄花岗起义的先声。

当然,由于历史条件的限制,这些起义最后都功败垂成。但是,失败乃成功之母,我们绝不能以成败论英雄。正因为有前面无数革命志士、民主先驱顽强不屈,慷慨赴难,历经数十次的失败,唤醒了千千万万沉睡中的国人,湖北武昌起义才能一举成功,中华民族的历史纪元才能被彻底改写。

今天,时代不同了,但先辈们那种不怕艰难挫折、不怕流血牺牲,锐意学习革新,吸纳世界之长的精神仍然是值得我们学习的,也是坚持改革开放,建设有中国特色社会主义现代化强国所必须的。

这也是我们今天纪念辛亥革命胜利100周年,编撰辛亥革命元老、中国现代教育奠基人、同盟会嘉应州主盟人《何子渊纪念文集》的意义所在。

谨此为序

张 磊

二0一一年八月十二日

前言

何子渊出生于“太平天国”天京沦陷的第二年(1865年,清·同治3年)。大清王朝内外交困,民不聊生,发生在各地的人民反抗运动此起彼伏。广东惠、梅、潮一带,自明朝覆亡以来,便是反清会党洪门(当地叫“三点会”“三合会”)的活跃之区。子渊从小便耳濡目染,深受“反清复明”思想的熏淘和洗礼,家国观念殊深。老成持重的他从少年时代起,便立志走上了“教育革新,救国图强”的革命道路,指导思想与孙中山的革命理念不谋而合,终于成长为一位久经考验的民主革命先驱。

何子渊与辛亥革命

辛亥革命转瞬百年,回首十九世纪末的中国,粤港一带,革命思潮暗流汹涌。同盟会嘉应州主盟人何子渊除充分利用洪门会党头人、兴宁县衙督学的身份和社会影响,致力创办西式学校培育革命人才以外,更不顾个人安危,身体力行,积极投身于推翻满清腐败政权的革命洪流之中。

1905——1907年,何子渊曾先后两次与许雪秋、萧惠长等同盟会骨干成员汇合潮梅会党余既成、陈涌波等人策动潮州黄冈起义;1909年,组织参与己酉梅州起义;1911年又与同盟会领导人何天炯何天翰等人致力筹款,购买枪枝弹药、招募敢死队员筹划广州黄花岗起义,并委派陈文友等洪门兄弟(石马刁田村人、同盟会员、印尼华侨)运送枪枝弹药,拟在惠城发动起义,接应广州黄花岗起义,陈文友等人不幸被捕遇难,葬于黄花岗。

就在1911年10月10日,湖北武昌起义爆发的当晚,由何子渊亲自主盟加入同盟会,正在保定军谘府军官学校就读的六弟何贯中,第一时间得知武昌起义爆发的讯息,立即将同寝室的李济深等同学组织起来,得到把哨同学的协助,潜出军校将清军南下的唯一大动脉——漕河铁桥炸毁。“漕河铁桥被炸,清军南下镇压起义运动的行程被耽搁,这不仅极大地支援了湖北武昌起义军接下来的军事行动,其更大的意义在于,这为革命党人在全国範围内举事赢得了充裕的时间”……为辛亥革命的胜利作出了杰出贡献。

何子渊与中国现代教育

近代以来,广东因其特殊的地理位置和人文环镜,成为西学东渐的首播之地,是中西文化交汇的津梁。从十九世纪下半叶开始,一批具有早期维新思想的知识分子便在粤着书立说,主张效法西方的先进技术和制度,提倡通过改良和变法,实现国家富强,并促成了学习西方知识的风气。西学教育在广东逐渐形成规模,对促进晚清教育改革和开启民智发挥了非常重要的作用,同时也推动了维新思想在广东的产生和发展。而何子渊、丘逢甲等教育先驱正是这段历史的参与者和见证者。一百多年后的今天,我们仍能感受到当年何子渊等人的“教育革新”给近代中国历史进程所带来的震撼。

何子渊对中国的科举制度有切肤之痛,20岁便自费随货轮赴美考察西方基础教育,矢志“教育革新,救国图强”。回来后,从1885年起,便先后与丘逢甲等人在广东客家、潮州汕头等地创办宇南洞国小、同仁学校、同文学堂、兴民中学、石马中心国小、兴宁县立中学(兴宁一中)等新学制学校,“聚百里之志士,开风气于一方”,创中国现代教育之先河。使广东成为中国现代教育的重要策源地。

西式六年制宇南洞国小位于广东梅州兴宁市石马镇柳塘,始创于1885年初(清·光绪11年),同年6月开学,由何子渊创办,并自任校长(监督),亲自给学生授课。1937年,全民抗战爆发后,停止招生,与何子渊创办于1888年的第二所国小“同仁学校”合併,历时52年,是我国现代教育的滥觞。

同盟会早期领导人何天炯、何天翰、北伐军总司令姚雨平上将、民主革命先驱辛亥革命志士何贯中、黄花岗起义烈士陈文友、十九路军61师上校军需处长何尚文等大批进步学生都曾经师从何子渊,最后都毅然走上了追随孙中山先生的民主革命道路,为中华民族的伟大复兴作出了杰出的贡献。

何子渊与中华帝师赤松子

1910年,辛亥革命前夕,日本正式合併朝鲜,使朝鲜完全沦为日本的殖民地。留守东京的同盟会领导人何天炯,应邀参加日本政府举行的“并韩祝典”。当他看到日本这个弹丸小国,经过四十年多年的明治维新,励精图治,竟然将堂堂大清王朝的传统势力排除在外,虎口夺食,一举吞併了大韩民国。相反,幅员辽阔的大中华却日见懦弱,累遭欺凌,心情无比沉重。

同盟会成立后,国内同志虽累次举起反清义旗,先后发动了“萍浏醴起义”“黄冈起义”“七女湖起义”“安庆起义”“钦州起义”“镇南关起义”“钦廉上思起义”“河口起义”“马炮营起义”“庚戌新军起义”等多次起义,但都累遭镇压。散居海外的同志,毕竟势单力薄,难以成事。而革命党人又肩负着“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的特殊历史使命,开弓没有回头箭,虽举步维艰,但,凡我同志仍明知不可为而为之。

孙中山对此亦深有同感,1910年在给何天炯的信中说:“十月十日来函已得读悉,不禁太息,吾党以穷一字致生出许多恶感于同志之中……则东京亦有党中欠债,此不独无公欸而且有公债。弟(孙中山自称)往外洋议筹大欸,卒亦无成,从此吾党人必有更穷于今日之时也。为此之故,吾党不得不冒险再图速举大事也。革命党条条俱死路,只有发难与虏争死一条为吾人之生路!”

在稍后的一封信中,他又说:“足下覆弟梹榔之函收到多日,所嘱资济宫崎贫病一事,因前此尚无法,故未答书,兹在加拿大途次稍能设法,即寄二百元去横滨。永新、祥林、清泉兄收入托他代交百元与宫崎君,并交百元与足下,为补贴前时经手图买物之亏,请为收纳是荷。”

天炯陷于这一“叫天天不应,叫地地不灵”的窘境,百感交集,辗转反侧,竟彻夜无眠,遂披衣而起,情不自禁地赋起诗来,一篇情真意切的《忆子渊族叔》便跃然纸上:

(一)

久虚无简上星窝,羡煞山居万象和;

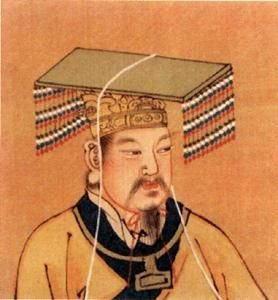

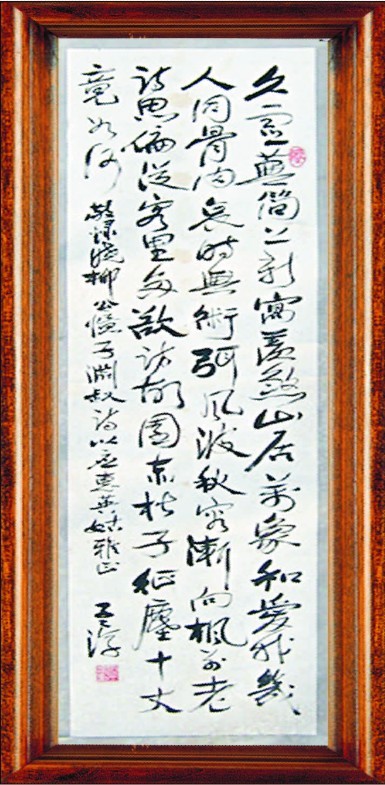

爱我几人同骨肉,哀时无术弭风波。 敬录孙中山为何子渊题辞

敬录孙中山为何子渊题辞

敬录孙中山为何子渊题辞

敬录孙中山为何子渊题辞秋容渐向风前老,诗思偏从客里多;

欲访故园赤松子,征程十丈竞如何!

(二)

入夜惊心祝并韩,悄然黯泪依栏桿;

满盘弱肉供强汉,大海微尘唾一官。

腰瘦不因贫病折,髯粗难买世人欢;

那堪阿叔怜才处,青眼于今尚忍看。

——日本并韩后在日本东京举行合併之祝典

(原诗见何天炯遗着《无赫斋诗草》)

全诗饱含叔侄、战友、兄弟情谊,读来朗朗上口,荡气迴肠,掷地有声。诗中,何天炯将同盟会元老何子渊比作奠定华夏万世基业的帝师“赤松子”——

赤松子,又名赤诵子,号左圣、南极南岳真人、左仙太虚真人,秦汉传说中的上古仙人。相传为神农时雨师,能入火自焚,能呼风唤雨。赤松子曾服用水玉这种药物袪病延年,并把这种方法教给神农氏。他还常常去神仙居住的崑仑山,住在西王母的石头宫殿里。炎帝的小女儿曾追随赤松子学习道法,终于修成正果,成了神仙中人,与他一起隐遁出世。到了高辛氏统治时期,他又出来担当雨师布雨,现在天宫掌管布雨的神仙仍是赤松子。

《韩诗外传》记载,赤松子曾任轩辕黄帝曾孙帝喾之师,正是他辅佐帝喾开疆拓土建功立业,前承炎黄,后启尧舜,奠定华夏万世基业,成为中华民族的共同人文始祖“三皇五帝”中的第三位帝王。可见赤松子实有其人,是一位界于神话传说与中华帝师之间的一位传奇人物。 轩辕黄帝(公元前2717--公元前2599年)

轩辕黄帝(公元前2717--公元前2599年)

轩辕黄帝(公元前2717--公元前2599年)

轩辕黄帝(公元前2717--公元前2599年)何天炯在孙中山、黄兴等同盟会主要领导人均不在东京,同盟会群龙无首,自己则困守东瀛主持日常工作,四出筹款无着,疲以应付的非常时刻,想起远在万里之遥,忧心党国,长年累月为会党同志奔波操劳,排忧解难的“赤松子”子渊公,不禁泪如雨下,彻夜难眠,恨不能“征尘十丈”马上飞回休戚与共的渊公身边,共叙“兄弟”之情!全诗“七言”八句,句句情真意切,真挚感人,辛亥革命一百周年后的今天读来,寓意尤其深刻。

据《赤松子中诫经》记载,轩辕黄帝亦曾请教过赤松子,并有《帝师问答》传世。现在我们很难揣测当年何天炯把子渊公喻为赤松子的初衷,但有一点是可以肯定的,那就是天炯嚮往上古时代轩辕黄帝的“皇朝盛世”,希望过那种“夜不闭户,路不拾遗”的太平日子,渊公那种恬淡自然,主张“无为而治”、“休养生息”、“善有善报,恶有恶报”、“穷则独善其身,达则兼善天下”的“道”“释”“儒”思想和形象与赤松子不谋而合。在广东老家长期接受渊公薰陶的何天炯自然心有灵犀,而子渊公这种修为正是何天炯几十年来梦寐以求——物我两忘的一种超然境界……

当年,轩辕黄帝与赤松子之间的《帝师问答》既蕴含“治国兴邦”的至理,又寄寓了赤松子修身养性的睿智。至今仍对“一统中华”,构建“和谐社会”具有非常普遍的现实意义。

注:何天炯,广东兴宁石马人氏,民国元老、同盟会领导人之一。是何子渊早年秉承“教育革新,救国图强”信念,亲自培养的众多得意门生之一。 民国元老何天炯《忆子渊族叔》

民国元老何天炯《忆子渊族叔》

民国元老何天炯《忆子渊族叔》

民国元老何天炯《忆子渊族叔》1903年,子渊不独自己慷慨解囊,而且奔走全县发动何氏族人“凑会”集资,后吸纳其他姓氏入会,全力赞助何天炯东渡日本寻求救国救民之路。至辛亥黄花岗起义爆发前夕,由何子渊亲自主持,利用“会款”盈余资助,共送出20多位学业成绩优秀的学生赴日留学,其中有14人追随中山先生加入同盟会,走上了推翻满清王朝的革命道路。

轩辕黄帝与赤松子之间的《帝师问答》(略)

目 录

第一章 何子渊革命史略

1、少年入廪 督学兴宁

2、教育革新 首开先河

3、投身革命 矢志共和

4、百业待兴 呕心沥血

5、实业救国 义襄东征

6、捨身纾困 嘉州名扬

7、晚年修史 垂範后世

8、烈士暮年 壮心不已

第二章 何子渊与辛亥革命

1、同盟会发动的反清黄冈起义

2、辛亥革命的策源地——箭竹顶

3、辛亥革命——偶然之中的必然

附:纪念辛亥革命100周年

第三章 何子渊与中国现代教育

1、何子渊创办宇南洞国小——开现代教育之先河

2、何子渊等人创办的兴民中学

3、百年名校——兴宁第一中学

第四章 何子渊轶事

(一)

1、甘苦同珍的中山公

2、联坛佳话

(二)

1、临危受命赴广州,排忧解纷创实业

2、礼让乞丐坐官轿,义救富豪罗善民

3、倡导新学弃八股,率先白话作婚联

4、忍气吞声改韵脚,怒火照着日寇烧

5、陈何张姓争席位,林姓意外坐上头

6、千秋定论留青史,东汉桥头美名传

7、饮水思源渊公井,九秩世交燃豪情

8、智者改过而迁善,愚者耻过而逐非

9、十九路军丧倭胆,亲教儿孙记血仇

10、兴宁起义大功在,渊公英名世代扬

第五章 永志铭记

1、人文蔚起光裕庐

2、广东省、梅州市政协提案保护何子渊故居

3、广东梅州纪念辛亥革命元老何子渊诞辰145周年

潘莎莎致辞

蔡醒民讲话

李穗梅讲话

钟胜良讲话

何子渊后裔代表讲话

第六章 纪念文萃

1、广东究竟对辛亥革命的贡献有多大?

2、我们祖父辈亲历的辛亥往事——天津市委机关报《天津日报》专访

3、后人眼中的何子渊——《天津日报》记者专访侧记

4、纪念十九路军“一·二八”淞沪抗日七十九周年座谈会在广东召开

5、中国当代顶级书法家张华安《何子渊纪念作品》选刊

6、光裕庐之歌

7、纪念何子渊诞辰145周年

第七章 何子渊录入《中文百科》词条节选

1、中国历史

2、中华民族精神

3、民族英雄

4、中国传统文化

5、岭南文化

6、团队精神

7、孙中山大元帅府

8、革命家

9、教育家

10、实业家

第八章 历史见证

1、中国共产党《建党伟业》摘录

2、“五代同堂”匾侧记

3、梅州:梅花香自苦寒来

第九章 赞谒·祭文

1、黄花岗三谒——黄花·箭竹顶

2、十九路军“一·二八”淞沪抗日八十周年祭

第十章 何子渊世系溯源

第十一章 百年回眸

何贯中 何尚炬

何尚荣 何尚文

何尚周 陈桂超

梁世骥 何 瑛

何初麟 何蔚云

何蒸云 何卓云

何奇云

第十二章 何子渊大事年表

附:《何子渊纪念文集》部分编委简介

后记

《何子渊纪念文集》的出版,得到社会各界和省市有关领导的大力支持和协助。经编委会成员的共同努力,勾勒再现了辛亥革命元老何子渊不平凡的一生,以及何子渊家族这一革命大家庭始终以国家民族大义为己任,在中华民族面临百年变革大潮之时,与华夏炎黄子孙同呼吸共命运的点点滴滴。

特别感谢政协广东省委员会黄龙云主席,在百忙之中,特委派省政协文史办龙瑞庭主任为本书提供了大量极具参考价值的文献资料。他还为落实何子渊故居保护等省政协提案而不辞劳苦,在此表示衷心的感谢。

因为经历多年的政治运动和浩劫,何子渊遗物所存不多,他生前传世的单人照片亦是兴民中学提供的。所以,本书只能粗线条、平面式地再现何子渊这一历史文化名人的精神风貌和深邃内涵,这也是编委会最感遗憾的地方。

这里还要感谢本书顾问、编委、社会热心人士,以及一直给我们提供宝贵建议和帮助的广州市孙中山大元帅府纪念馆、辛亥革命网等单位,正因为有大家的共同努力,《何子渊纪念文集》才能如期出版。

由于时间仓促,缺点疏漏在所难免,诚望学界先进批评指教,以便再版时订正。只要本《文集》能让更多青年一代了解何子渊的历史,我们的初衷就达到了。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯