客家文化(闽西)生态保护实验区

客家文化(闽西)生态保护实验区

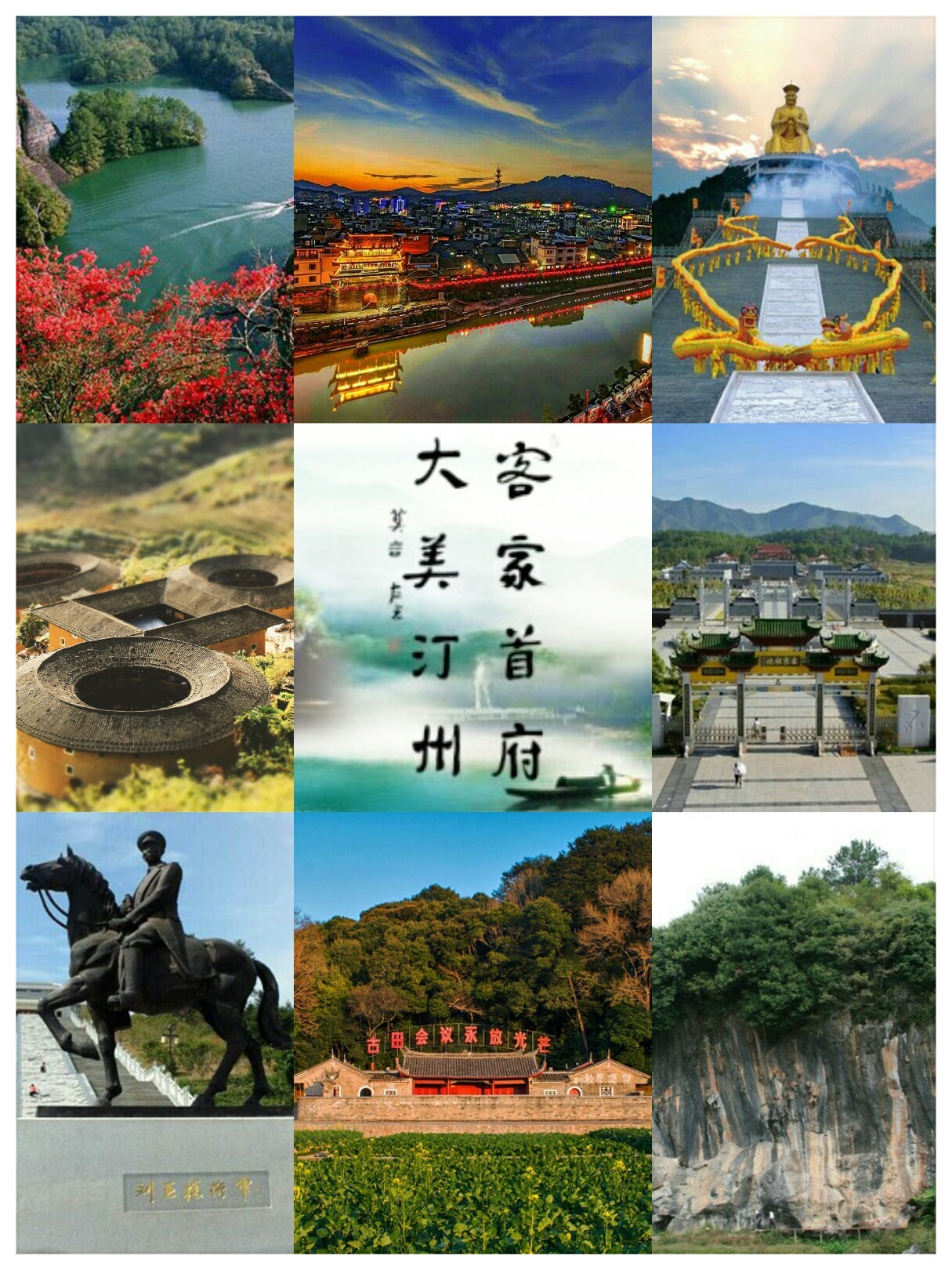

也称“客家首府-汀州府”保护区,是我国第一个多地市共建客家文化生态保护区,第二个中央苏区文化生态保护区,第三个国家级客家文化生态保护实验区,第十九个国家级文化生态保护实验区。

客家首府是历史上的汀州府的别称,如今指的是国家历史文化名城长汀古城和周遭的八个纯客家县,在漫长的客家人迁徙的历史上汀州作为第一个府治行政机关而存在,所以被海内外一亿多客家人称为客家首府,在原汀州管辖的八个县依然是纯客家的聚居地。

其保护範围为“古汀州八县”,即包括现今龙巖市的长汀县、上杭县、武平县、连城县、永定区和三明市的宁化、清流、明溪三县。保护区面积1.94万平方公里,人口292.1万人。

基本介绍

- 中文名称:客家文化(闽西)生态保护实验区

- 地理位置:福建西部

- 气候:亚热带季风性气候

- 级别:国家级

- 区域面积:1.94万平方公里

- 类型:文化生态保护区

- 保护对象:古汀州八县

- 管理单位:国家文化部

- 批准时间:2017年1月23日

- 批准文号:办非遗函〔2017〕23号

- 批次:第一批

- 代表特色:永定土楼、汀州古城、宁化石壁

实验区介绍

2017年1月23日,文化部向福建回复《关于同意客家文化(闽西)生态保护实验区的复函》,同意设立客家文化(闽西)生态保护实验区。

该实验区範围包括福建省龙巖市长汀县、上杭县、武平县、连城县、永定区和三明市宁化县、清流县、明溪县。

此前,文化部分别于2010年和2013年设立了客家文化(梅州)生态保护实验区和客家文化(赣南)生态保护实验区,此次是继广东和江西后设立的第三个国家级客家文化生态保护实验区。

根据批覆意见,文化部要求福建省文化厅与龙巖市、三明市按照指导意见的有关要求,加强领导和协调,建立健全保障机制,制定客家文化(闽西)生态保护实验区总体规划,落实各项保护措施,推进闽西地区客家文化生态整体性保护,提高非物质文化遗产保护传承水平,为弘扬中华优秀传统文化、推动当地经济社会全面协调可持续发展作出贡献。

闽西客家文化是闽西客家人在生产生活过程中形成的独具特点的民系文化和特色鲜明的地域文化

历史沿革

闽西历史悠久,从发现的旧石器时期到新石器时期的过渡阶段的文化遗存看,早在一万年前,闽西就有人类生息繁衍;西晋太原三年(二八二年),置新罗县。这是闽西省史可查最早设定的县,属晋安郡所辖;唐开元二十四年(736年)设汀州,辖长汀、新罗、宁化三县,从此闽西开始大步迈向汉化的进程。明成化六年(1470)析清流、沙县、将乐、宁化县地置归化县(隶汀州)。

长汀,上杭,永定,连城,武平,清流,宁化,明溪八县从人文和资源而言,是海内外客家人的祖地,是着名的闽西革命老区,又是福建省重点侨区、林区、矿区和旅游区。

在闽西大地上,物质文化遗产星罗棋布,非物质文化遗产心口相传。对闽西文化人来说,实验区的申报成功,既是期盼已久的最高荣誉,也是水到渠成的圆梦之旅——它的成功,离不开省、市领导和相关部门的高度重视、全力以赴及全市人民精心呵护、不懈坚守的情怀。

张胜本告诉记者,近年来,我市以永定土楼这一世界级文化品牌为重点,大力加强闽西客家文物古蹟、闽西汉剧、十番音乐、客家山歌、客家戏曲、客家民俗等特色文化的保护,深入研究客家民系、客家文化的形成和发展情况,挖掘客家民俗活动的丰富内涵。

几年来,市县各级通过财政投入以及民间集资等方式,先后筹集3亿多元资金,重点加强一批文化遗产的维修和抢救保护。

2008年底,我市启动实施打造“海峡客家”品牌计画,5个客家县每县重点打造1个县域特色文化品牌,永定做足客家“楼”文化,上杭做深客家“根”文化,武平做大客家“佛”文化,长汀做强客家“城”文化,连城做好客家“民俗”文化,全面深入推进客家文化的保护和传承弘扬工作。2009年起,全市投入30多亿元资金,先后建成一批客家博物馆(园),成为保护传承展示宣传非物质文化遗产的重要平台载体。

为摸清家底,把老祖宗馈赠的文化遗产保护、传承好,我市从2012年起,用两年时间,组织人员深入城镇乡村、走访民间社团,挖掘现有非物质文化遗产的种类、数量、分布状况以及传承人等情况,进行全方位深入普查。

同时,我市注重发挥文化、教育、传媒等作用,大力开展文化生态保护的宣传教育,让非物质文化遗产走进学校、社区、厂区,进一步提高民众参与文化遗产保护的积极性。市人大代表、市政协委员专程就我市文化建设和保护专题调研,为我市文化生态保护汇智聚力。

此外,社会各界广泛参与保护过程,我市由民间自筹资金建设的非物质文化遗产展馆(厅)有5处、传习中心6个,在传承、展示非物质文化遗产方面发挥了积极作用。

2016年11月中旬,文化部专家组一行对申报情况进行实地考察。闽西浓厚的客家文化生态保护工作氛围以及取得的成效,给专家们留下了深刻印象。“闽西客家文化遗产极为丰富,尤其是近年来闽西对客家文化非遗保护重视的程度及成效真是太大了。”两次前来闽西考察的文化部非物质文化遗产司原巡视员、中国非遗保护专家委员会副主任委员周小璞对此讚不绝口。

地理环境

闽西是一区位的名称,古指八闽最西端的州郡——汀州;

今指福建最西边——龙巖及三明两地市的部分辖区,主要包括上杭,永定,连城,武平,长汀,清流,宁化,明溪八县。

区域範围

现今龙巖市的长汀县、上杭县、武平县、连城县、永定区和三明市的宁化、清流、明溪三县。保护区面积1.94万平方公里,人口292.1万人。

保护目标

各类客家传统文化

龙巖市:

国家级“非遗”8项,省级26项;

世界文化遗产1处,全国重点文物保护单位14处40个点,省级文物保护单位80处110个点;

国家级历史文化名城1个、国家级历史文化名(村、镇)11个、省级11个,中国民间文化艺术之乡7个;

三明市:

清流县灵台山客家文化园

客家文化博物馆

“长校十番锣鼓”展演

宁化县石壁镇客家祖地

“客家擂茶”展示

宁化“客家三馆”

宁化“木活字”技艺

宁化客家山歌

管理措施

福建省及龙巖市以建设客家文化生态保护区为重要抓手,全面启动创建国家级客家文化(闽西)生态保护实验区工作,起草编制了《客家文化(闽西)生态保护区规划纲要》,并于2010年6月上报国家文化部。

福建省为进一步做好闽西地区客家文化遗产保护工作,于2016年编制《客家文化(闽西)生态保护实验区规划纲要(初稿)》,围绕客家文化的基本概念、基本条件、保护範围、保护对象等9个方面进行了具体规划,规划期为2016年至2030年。

开发利用

近年来,省市委、市政府高度重视汉剧的保护传承发展,2006年闽西汉剧被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录,同时荣获多个奖项。从一个濒危项目,打造成为全市的文化品牌和名片,并呈现繁荣发展的态势。如今更是通过新媒体等方式向世人展示,让更多人了解知晓汉剧、参与传承汉剧。

保护和传承历史文化遗产,就是守住过去的辉煌、今天的资源和未来的希望。今天,聪明智慧的闽西儿女正用实际行动履行这神圣的使命。

生态价值

为应对现代化、城镇化对“非物质文化遗产”( 以下称“非遗”)保护传承带来的影响和冲击,切实加强文化遗产的整体性保护,不断最佳化“非遗”的生态环境,从2009年起,福建省及龙巖市以建设客家文化生态保护区为重要抓手,全面启动创建国家级客家文化(闽西)生态保护实验区工作,起草编制了《客家文化(闽西)生态保护区规划纲要》,并于2010年6月上报国家文化部。几年来,龙巖市围绕创建国家级客家文化生态保护区目标,制定了工作计画,设立了专门工作机构,每年拨出专门工作经费,坚持做到物质文化遗产和非物质文化遗产有机结合、有所侧重,紧紧抓住“非遗”保护重点,着重突出濒危、极易消失的“非遗”项目的保护,全方位推进重要“非遗”项目的保护传承工作,取得了良好效果。全市现有国家级“非遗”8项,省级26项;世界文化遗产1处,全国重点文物保护单位14处40个点,省级文物保护单位80处110个点;国家级历史文化名城(村、镇)12个、省级11个,中国民间文化艺术之乡7个,充分体现了闽西客家文化的多样性、独特性和完整性。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯