蓝田书院(新亨镇书院)

新亨蓝田中学,前身是蓝田书院,位于新亨市集之西北隅,追本溯源,最前身却是蓝田书庄。

基本介绍

- 中文名称:蓝田书院

- 地理位置:广东省揭阳市揭东区新亨镇

- 气候类型:亚热带季风气候

- 着名景点:AAAA

书院简介

历史:前身为蓝田书庄

新亨蓝田中学,前身是蓝田书院,位于新亨市集之西北隅,追本溯源,最前身却是蓝田书庄。

古书院之倡建萌于唐,启于宋,太平兴国时,在庐山白鹿书院创办影响下,踵相仿效。宋末,邑进士郑国翰(初授莆田令、后任兵部郎中,与朱熹同榜)见国事日非,遂致仕还家,筑书庄于蓝田,名蓝田书庄,一名澹轩,即今之丰顺县汤西镇磜下国小。聚徒生讲学,以植人才。

古书院之倡建萌于唐,启于宋,太平兴国时,在庐山白鹿书院创办影响下,踵相仿效。宋末,邑进士郑国翰(初授莆田令、后任兵部郎中,与朱熹同榜)见国事日非,遂致仕还家,筑书庄于蓝田,名蓝田书庄,一名澹轩,即今之丰顺县汤西镇磜下国小。聚徒生讲学,以植人才。

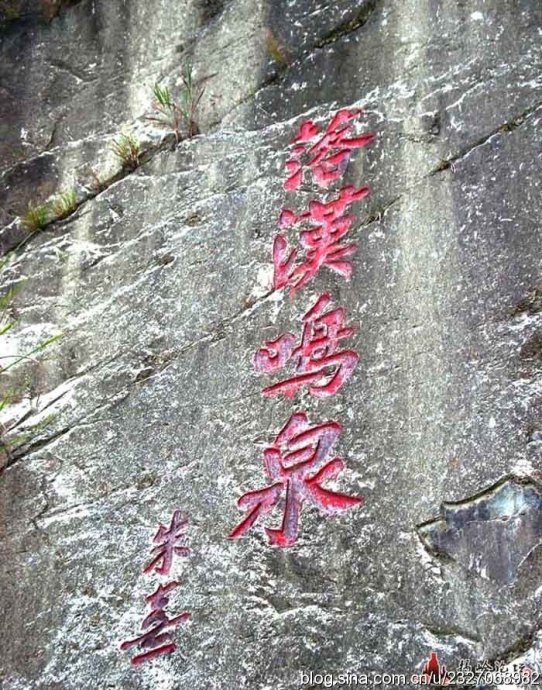

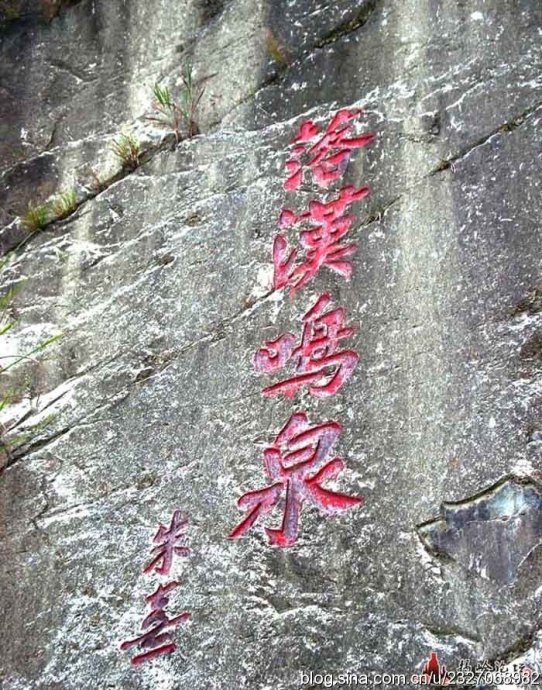

朱子(朱熹)每游揭阳必驻于此。书庄背隔数里有飞泉岭(揭岭飞泉),形势岧峣,壁立百仞,周围数十里层峦叠嶂,绝顶有泉,涌出飞空,郑国翰作览胜亭于其间,朱子过访,书“落汉鸣泉”四大字并留题有:一路风烟春淡荡,数声鸡犬野人家。此处现已辟成旅游景点。 朱熹作客蓝田书庄留下“落汉鸣泉”四大字

朱熹作客蓝田书庄留下“落汉鸣泉”四大字

朱熹作客蓝田书庄留下“落汉鸣泉”四大字

朱熹作客蓝田书庄留下“落汉鸣泉”四大字蓝田书庄,原以土为墙,瓦为顶,800余年几经变易,直至改革开放方以五层教学楼所替代,更名“飞泉学校”(位于汤西镇南礤村),就读学生400多名。其遗址,仅以一方碑记,是志前事。

创办:兴建蓝田书院

清乾隆二十八年(1763)癸未,新亨贤达之士,声请知县王殿捐建书庄,王公遂命倪明经等人督建,卜地琅山东麓建设书庄,更名“蓝田书院”。院外园出租,岁可得七千余文,王公复拨磐溪都大岭乡荒埔园120多亩,租金22两,作为师生膏火。但经百年风风雨雨而成危房,同治十二年(1873)军门方耀、知县周士俊,再迁建于新亨别关外,即今址。

简介:蓝田书院布局

蓝田书院,坐北向南,正座三进,天井两个,俗称“三厅亘”,前厅大门顶挂“蓝田书院”四个浮雕匾额大字,笔法苍劲刚遒;中厅,正向东西厢为纪念室:一为“韩暄室”,一为“竹暄室”;后厅,正座二层楼,楼上正厅是孔子神像座位,往昔春秋二祭。后楼两端各置四房两天井连线,成为一长后楼巷作为全局之巷包;正座两侧各有通巷,巷房二十有四,互朝正厅。环植桃李竹木,古色古香。

蓝田书院是蓝田都最高学府,地方士绅颇重视,聘名流教师,各处童生来此就读颇多。时任福建巡抚兼督船政、兼理各国事务大臣丁日昌,原籍丰顺,晚年定居榕城,每当回丰顺省亲,路经新亨必驻足询问校政及关心童生学业。

更名:蓝田书院历经数次变更

至光绪三十二年(1906)在“废科举,兴新学”大改革下,蓝田书院遂改名为“蓝田高级国小”,由于学制改革,肄业有期限,加上一些新编学科,又有名流执教,除本都学生外,各都连同榕城童生纷纷来此读书,毕业鹹称“秀才”,能在本族祠厅祖宗前做“秀才戏”,则有一定数量的“书田”褒奖。

1937年抗战爆发,谢海燕(着名画家,后任南京艺术学院院长),就任蓝田国小校长。时附设国中预备班。

1939年秋,蓝田国小改为“蓝田中学”,首任校长林诒盛(锡场石洋人),由于政治原因及经费问题,1942年停办。

迨至1944年续办,王作卿继任校长,此时校产大多被乡绅侵吞,王校长遂向饶平县长刘德轩(玉湖汾水人,原蓝田中学董事长)募集经费,刘则大力相助,遂置必用校具,蓝田中学又有起色。

抗战胜利后,1946年12月经揭阳县政府批准立案,蓝田中学易名“揭阳县第三中学”,变私立为公办学校。新中国成立后1950年春,揭阳县教育局派黄鸿图为校长接管揭阳县第三中学,1958年正式成为完全中学。此后,随着时局发展,几经改名:卫东中学、新亨中学,一直至上世纪90年代开始恢複本来的蓝田中学名称。

书院地址

新亨镇蓝田书院:广东省揭阳市揭东区新亨镇老镇区内

交通指引

新亨镇蓝田书院:

乘车至梅汕高速,在揭阳锡场收费站出口下车,进206国道一直往北走约4公里即到新亨镇蓝田书院

周边景点

新亨镇蓝田书院的景点

韩暄室

竹暄室

孔子神像座位

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯