南门村(福建省漳浦县绥安镇南门村)

南门村以在县城南门外得名,今属县城建成区南隅。北邻绥南村,东邻绥东村,西隔鹿溪桥闸与京里村为邻,南隔鹿溪与溪南村相望。在南门外和南门内之间有南溪,又名南门溪。原是鹿溪的主流河道,明万曆年间,南溪被洪水改道从今鹿溪桥闸处经过。崇祯六年(1633年),在岩前溪(今割后溪)汇入鹿溪处筑双溪坝,拦水入南溪故道,解决城西、城南农田灌溉和生活用水。双溪坝圮坏后,又在附近的“梧桐隙”处筑陂拦水引入南门溪。1974年底至1975年初,“农业学大寨”鹿溪县城段自梅东合溪口至英山、后港11.7公里的河道,裁弯取直,人工开挖一条底宽100~130米、堤高6米、全长8.3公里的新河道,并在涂桥头建成一座横跨鹿溪新河道的26孔石拱桥闸,用以调节上游来水,保证县城工农业、居民生活用水。鹿溪县城段的裁弯取直后,使城西、城南居民免受水患,社会效益、环境效益、经济效益显着,但南门溪的来水发生问题。1978年,在梧桐隙上方筑石陂,引源自割后之水入南门溪,能灌城西、城南农田,南门溪又有活水注入。到了八十年代,南门溪上段周边多基建,南门溪源头来水又产生问题,南门重现“龙鬚沟”。1986年,县政府拨专款12万元,在西湖洋新开一条宽9米、深2米、长933米,流量每秒4立方米的引水渠,上连梧桐陂,下接南门溪,并对南门桥以上河道清污排障,对双溪口至城东溪(东门溪)380米土渠改石渠。经过治理,南门溪又有源头活水,南门居住环境得到改善。

基本介绍

- 中文名称:南门村

- 行政区类别:村

- 所属地区:福建省漳浦县绥安镇

- 人口:2024人

- 耕地面积:100亩

政区沿革

南门自古有“金南水镇”之称,民国29年为属于绥安镇的金南保,民国33年与榕树保(商树埔、京仔)合併为金榕保。新中国初期为第一区(城关区)金榕乡,1987年划属城关镇(区辖镇)管辖,1958年9月属于城关公社的南门大队。1980年9月从城关公社分出绥东、绥西、绥南、绥北、南门5大队设立城关镇,1982年3月改名绥安镇。1984年9月5大队改为行政村,隶属不变。南门村辖王顶、沟仔尾、田仔?、港仔口、土桥新村5社,现共有502户,2024人,其中,王顶132户,552人;沟仔尾120户,519人;田仔?148户,552人;港仔口92户,357人,土桥新村10户,44人。

姓氏源流

南门村有蔡、郭、李、陈、刘、林、张、程、谢、黄、江、张、庄、曾、杨等多种姓氏。蔡姓分居于王顶、沟仔尾、田仔、港仔口、土桥新村等处,祖先来自东埔(东埔有蔡姓祖祠俗称“浸水祠堂”,在今食品厂处,为东街、石斋村、南门村及旧镇上蔡、寨内蔡姓的总祖)。谢姓居沟仔尾、田仔等处,祖先有从沙西镇北旗村来,也有从赤湖来。庄姓为港仔口原住民,祖源不详。郭姓为王顶原住民,祖源不详。程姓居王顶,祖先来自舟市。江姓居沟仔尾及田仔?,祖先从海澄来。

经济状况与基本设施

全村有水田574亩,农地29亩,并有一些种果山坡地。农作物有水稻、果蔗、蔬菜。有种菜专业户120户。有鱼塘6口,共100亩。有村民6户在村中开设商店,7户从事修配,6户从事运输。到县内外做工者260人。

供电情况正常。电视普及率96%。电话用户300多户,部分村民有手机。全村饮用自来水。南门外自古是县城通往云霄、广东的大路,大路在南门村的一段今已成为街道,北接五凤桥(南门桥)通城内南门街。世纪之交兴建的40米宽龙湖路已通到王顶社边。王顶社位于西湖公园旁边,已建为新村,街巷交叉,笔直有序,过南水门桥通湖滨路及準提室路至西大街。村中新建水泥路面的村道长400米,直通土桥新村(土桥即得仙桥,今鹿溪桥闸)。

南门村原有南门国小,现与绥南国小合併为县第二实验国小,移新校址,南门村学童都到县第二实验国小上学。

古蹟

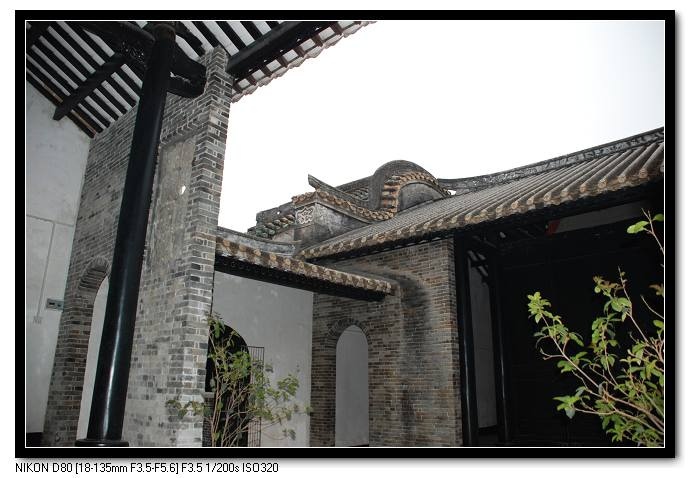

天后宫(妈祖宫)在南门溪边桥头,从前此处舟楫云集,为进出县城货物中转的小码头。行船者崇拜妈祖,香火旺盛。南门天后宫建于明代,清代修建,今有续修。县级文物保护单位。

五凤桥,建于南宋淳年间,石墩石樑,长30丈,有五个桥墩,今尚存。

乾桥,俗称沟仔尾桥,在五凤桥南半里,长200丈,跨越一片沼泽,建于明万曆五年(1577年)。县级文物保护单位。

得仙桥,在乾桥南二里许,因该处原有一座土陂,故俗称土桥,始建于明万曆二十七年(1609年),清康熙、乾隆两度重建,1975年河道裁弯取直,建鹿溪桥闸,得仙桥废,今尚存石碑两道,立于鹿溪桥头。

古代人物

王春泽,王顶人,明嘉靖二十六年进士,官山东参政。

袁有凤,下湾(下袁,今无社)人,明万曆五年进士,官刑部员外郎

江观,沟仔尾人,清乾隆十九年进士。

地图信息

地址:漳州市漳浦县龙湖大道

打开百度地图查看详情

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯