驮山岭古道

驮山岭古道,是塘下最有名的一条古道,将塘下和瑞安、温州市区串联。在这条羊肠小道上,千百年来,塘下人曾肩挑背扛运送商品,维持生计;屯兵扎寨,修筑军事要塞;建立红色根据地,为新中国而奋斗。

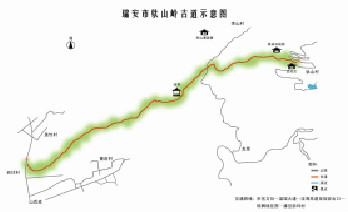

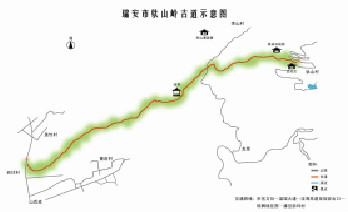

驮山岭古道,始于瑞安塘下镇罗凤驮山社区,终于潘岱街道飞云江畔的前垟村,海拔高度约350米,全长8公里。

基本介绍

- 中文名:驮山岭古道

- 起点:瑞安塘下镇罗凤驮山社区

- 终点:潘岱街道飞云江畔的前垟村

- 长度:8公里

- 海拔:350米

现状

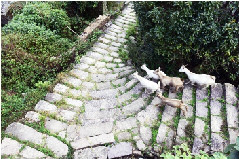

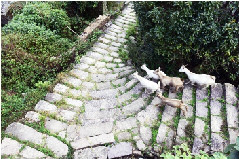

沿着弯曲的山路盘旋而上,经过10多分钟的车程,便至驮山。村落间有些地方已修上了平坦的水泥路,不过错综複杂的羊肠小道依然联繫着这5个村落,最后汇集于村后一条1.5米宽的石板路,这里便是驮山岭古道的起点。

沿古道而上,石阶平缓,沿途梯田、山园错落;路上植被茂盛,主要种植木荷树防火林;一路上视线开阔,山脚下温瑞平原尽收眼底,半山腰的驮山村落清晰可见,当地人称古道所经山麓为“驮山岭”(“驮”是瑞安方言“大”的谐音)。行至半道的塔白尖垭口,从东北向西南行走,经过门前山、岩前山,便可到达前垟村。

由于经驮山下山后,有连线温州和瑞安的驿道,为此古时潘岱一带的人会攀越古道,经驮山下山,走陆路或水路前往州城。

驮山岭古道的繁华一直延续到上世纪80年代初。后来,随着社会生活水平的提高,驮山的农作物已不再像以前那样畅销,驮山村民也逐渐减少了走古道的次数。

到了1993年,驮山的5个村落的村民移到山下,驮山岭古道也随之落寞。近几年来,驼山人一直计画在驮山岭修路。今年年初,驮山公路开始动工修建。不久的将来,平坦的公路将取代崎岖的小道,驮山岭古道将以全新的面貌发挥新的作用。

历史

驮山岭古道历史悠久,可以追溯到公元12世纪。在山顶北侧,有一座石构城墙,城墙所在村落叫李山寨(原为瑞安地界,现归属瓯海)。

根据《瑞安市志》卷二十三“古寨堠”篇记载:“宋宣和二年(1120)瑞安知县王公济为拒方腊义军,令境内筑关隘10处,并在全县征乡兵4万,分守。”其中就记载有驮山岭古道旁的李山寨——“李山寨,在今仙岩镇西李山上,沿南塘驿路(温瑞驿路)通温州。”

现在的李山寨,古城墙遗址依然存在。

红色足迹

由于地处偏远,国内革命战争时期,驮山岭一带是地下党和游击队的活动地区,前垟、山岱底、灯岱厂都有革命者活动的足迹。

在驮山中爿村,有一幢红色的房子,这是陈卓如故居。 陈卓如故居

陈卓如故居

陈卓如故居

陈卓如故居陈卓如出生于驮山一户显赫家庭,先祖是南宋永嘉学派代表人物陈傅良。1926年,陈卓如在温州加入中国共产党。这年冬天,陈卓如以办学为名,在家乡附近担任龙溪国小校长,组织农民协会,提出“打倒军阀贪官污吏,一切权力归农会”口号,并先后建立了驮山、沙渎等中共支部。

1928年,陈卓如等人在驮山建立农民武装——浙南第一支农民赤卫队。赤卫队建立之初只有16人,每位队员在腰间扎红布,以大刀、长矛、土枪等为武器,同土豪劣绅展开斗争。白天队员们换上便服,有时去种地、砍柴,有时装扮成卖茶叶、生姜等驮山特产的生意人,摸清国民党军警及地主豪绅的底细;夜间执行任务时就穿上军装,拿起武器展开战斗。

由于赤卫队武器装备太差,陈卓如变卖祖业,筹集银元千余元,购买武器,缝製军装。他们先后攻克帆游、场桥、穗丰、阁巷警察所和税警所,缴获枪枝弹药,壮大了农民赤卫队,发展到50多人。在塘下一带,农民赤卫队打土豪、建农会、抗租税等,给予国民党地方政府有力的打击。

1929年8月,永嘉、瑞安地下党负责人在驮山陈卓如家中开会,配合全国革命形势,将驮山农民赤卫队编入中国工农红军第十三军独立第一团,陈卓如担任东区区委书记、红十三军副师长等职务。

1932年,陈卓如被叛徒出卖牺牲,时年仅28岁。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯