彩雉

彩雉(学名:Catreus wallichii)与大多数雉科鸟类一样,没有靓丽丰富的色彩。全身羽色大致灰黄。灰色长冠。尾巴灰棕色,有18根羽毛,中央尾羽明显偏长。

基本介绍

- 中文学名:彩雉

- 拉丁学名:Catreus wallichii

- 别称:瓦氏雉鸡

- 界:动物界

- 门:脊索动物门

- 亚门:脊椎动物亚门

- 纲:鸟纲

- 目:鸡形目

- 科:雉科

- 亚科:雉亚科

- 属:彩雉属

- 种:彩雉

- 命名人及年代:Hardwicke,1827年

- 英文名:Cheer Pheasant

形态特徵

棕色细长羽冠呈毛髮状,面部有一圈红色皮肤。羽毛灰黄色,上有黑色条纹和斑点分布。尾长,毛色以浅黄、黑、棕三色斑纹为主。

两性辨识:雌鸟比雄鸟略小,羽毛色彩稍暗,斑纹色泽更深,面部的红色较淡,羽冠更短,不具雄鸟的足距。雄鸟上颈大部分呈灰白色,背部有明显的深色条纹。

大小量度:体重♂1250~1800g,♀900~1360g;体长♂90~112cm,♀61~67cm;尾长♂45~58cm,♀32~47cm。

(注:♂雄性;♀雌性)

生活习性

栖息在海拔1200~3250米,有灌草、荆棘丛生的岩石险地。置巢于陡峭山坡的悬岩峭壁,巢穴有草丛、灌木或蕨簇遮蔽。烧伐过的柏树、桧柏、冷杉混合林採伐迹地,以及次生杜鹃林也有发现。偏好在定期放牧或烧割的草场活动。

彩雉大多用它们强有力的嘴喙刨地得食,食物包括植物根茎、块茎或球茎、种子、蛴螬、甲虫、蜗牛、昆虫幼虫和蠕虫,地面的种子、浆果、草和树叶也在觅食之列。通常在早晨和晚上成对觅食,间或群体出动。

繁育信息

习惯群居,5~15只聚集成群,但在4月下旬到6月的繁殖季,雌鸟和雄鸟会单独配对。每窝产卵数量较多,一般有10~11枚,多至14枚的也有发现。雌鸟孵化期26天(圈养),孵卵时,雄鸟近距离守侯,协助孵化以及保护刚出生的雏鸟。如果雏鸟被外来者侵扰,双亲会上演迷惑行为,并由雄鸟吓阻入侵者。

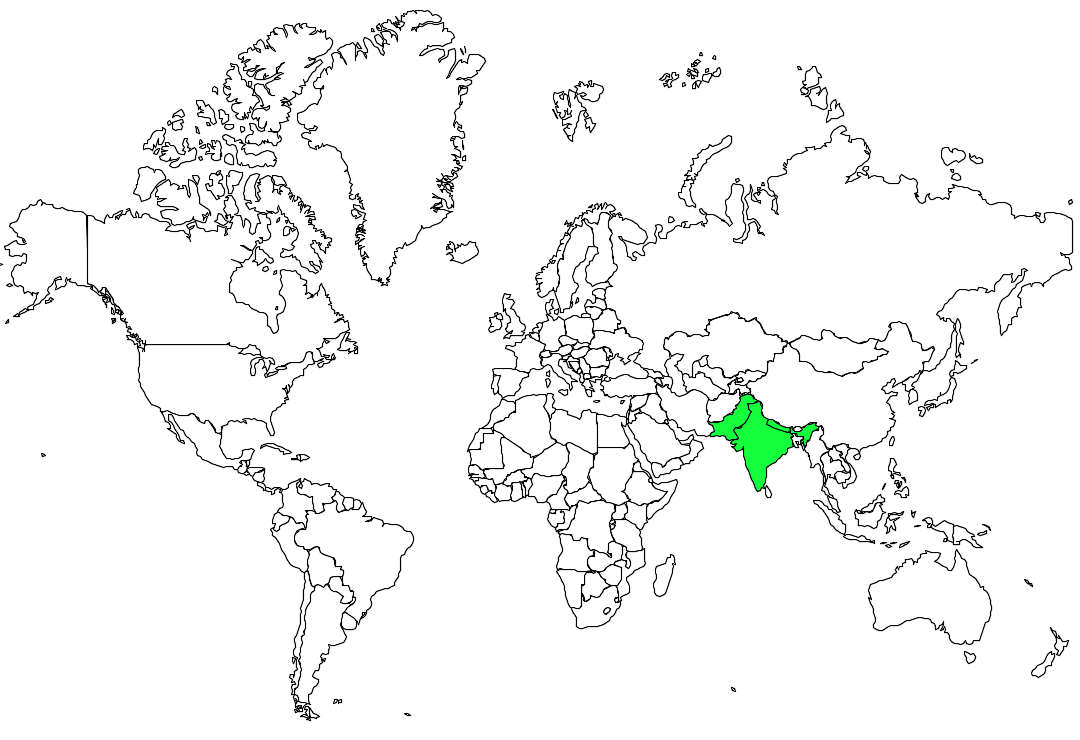

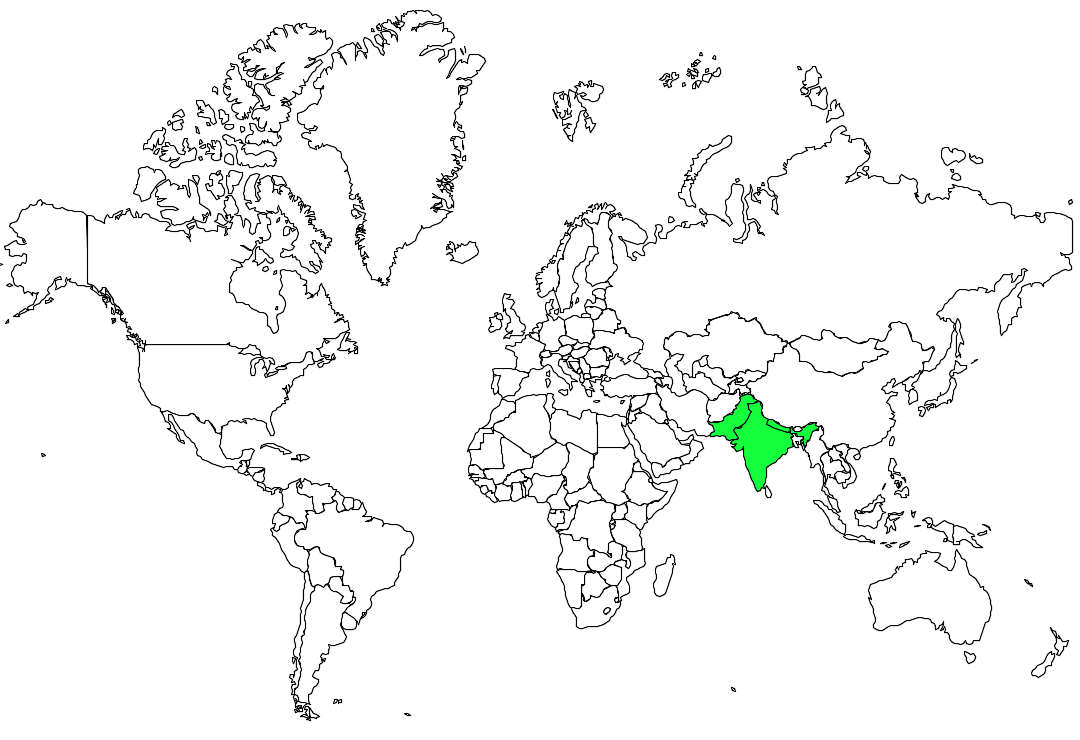

地理分布

原产于西喜马拉雅山南麓,自巴基斯坦北部,经克什米尔、喜马偕尔邦、北安查尔邦、印度,东到尼泊尔中部。 彩雉地理分布

彩雉地理分布

彩雉地理分布

彩雉地理分布原生种分布地:印度、尼泊尔、巴基斯坦。

种群状态

种群数量估计约4,000~6,000只,其中有2,700~4,000只成熟个体,对之前喜马偕尔邦观察点的再调查显示,当地彩雉的种群数量有显着下降,甚至已从一些观察点消失。修正后的种群数大致为3,000~4,000只,成熟个体约2,000~2,700只。

保护级别

列入《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》(CITES)附录Ⅰ。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List):易危物种(VU),2013年评估。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯