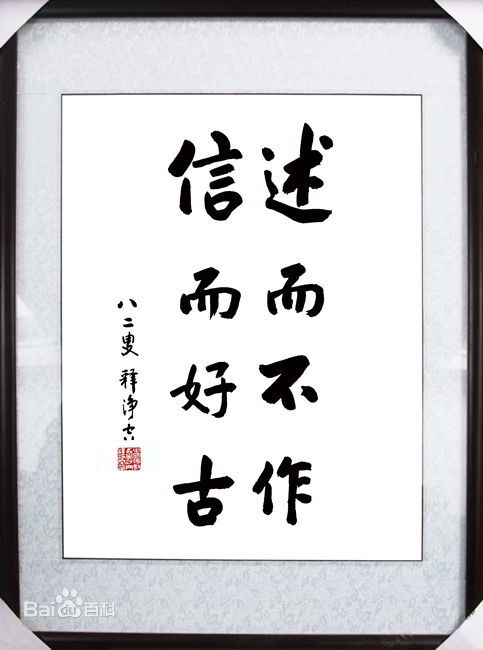

述而不论

通常称之为“述而不作”。出处:先秦·孔子《论语·述而》:“述而不作,信而好古。”

基本介绍

- 中文名:述而不论

- 别称:述而不作

- 出处:《论语·述而》

- 主要套用:是方誌界历来遵循的要则之一

“述而不论”是说地方志的记述,要用翔实的资料说话,忠于事实,不直接分析评论,要把观点倾向、是非褒贬、成败得失寓于记述之中。

“述而不论”是方誌界历来遵循的编纂章法要则之一。通常叫做志书的“文风原则”或“写作方法”,也有人称为“撰写原则”或“志书总笔法”。

它的另一表述是“述而不作”,也就是基本沿用了孔子“述而不作”的春秋笔法。这是我国历代方誌编纂的一个传统,是编写方誌必须遵循的基本写作原则。其现代内涵就是用资料说话,寓观点于资料排比之中,隐褒贬于史实记述之中,不夸张不溢美,不程式化,不用大话套话,避免不适当的政治化倾向。修志者的观点只能用寓意法来反映,不能直书观点倾向、是非褒贬、成败得失。

对于“述而不论”要有正确的理解:

(1)不能用夸张、拟人、比喻等文学修辞手法;

(2)不能用教科书式、总结报告式、宣传广告式、史论结合体边叙边议、倒叙插叙等;

(3)不以论文的形式来论证阐述;

(4)不以编者的身份直白经验教训,但也不能将这些要求绝对化。

在概述、小序、无题序言部分以记述体为主,可採用“画龙点睛”议论的手法,点明事物的本质属性。也可採用科学排比、分析归纳的办法,或者以记的形式,借用(引用)别人评论。春秋晋国之董狐,直书赵盾弒君之罪,开“直笔”之先河;司马迁作《史记》,坚持了“实录”精神,并为后代进步史学家所宏扬发展。唐代史学家刘知己在中国古代第一部史学理论专着《史通》中曾说:“良史以实录其书为贵”。“所谓直书,就是不掩恶、不虚美,书之有益于褒贬,不书无损于劝戒”。清代方誌学家章学诚也曾说:“志乃史体,原是天下公物”,认为修志应该“据事直书,善否自见”。关于“述而不论”,历代史学家和方誌学家有不少精闢的论述,是在漫漫两千多年修志发展历程中,在志书编纂章法上逐步形成、发展并延续的一种历史传统。

在20世纪80年代以来,我国普遍开展的首轮新编地方志工作中,“述而不论”和“横排纵写、以事系人、生不立传、不越境而书”等方誌编纂章法一样,是修志工作者必须接受的“启蒙教育”,也是大家必须努力遵循的编纂原则。诚然,在第一轮修志过程中,对于这些基本的编纂原则,在修志工作者中是有一些不同的见解、有一些争议的。但经过20余年的工作实践,广大修志工作者普遍本认同了这些原则,并努力运用于修志实践,先后修出了一批经得起历史检验的良志。其间,“述而不论”等编纂原则的贯彻执行,不能不说是对保证第一轮志书的质量起到了至关重要的作用的。

2007年11月28日,中国地方志指导小组在印发的《中国地方志指导小组关于第二轮地方志编纂的若干意见的通知》中,仍将“述而不论”列为志书编纂的“基本原则”之一。这是因为:其一,要坚持“述而不论”的编纂原则,是由志书的性质决定的。地方志不是进行议论或评述的论文或着作,它的重点是“记”而不是“论”。志书在记述上要力求表现出各种事物的相互关係,但这种相互关係的研究的本身不在记述中展开;志书还要记述各门类专业学科的研究成果,但不对专业科学的内部机理及逻辑进行推导、论证。因此,能否坚持“述而不论”,是审核编出来的“志书”像不像志书、是不是志书的主要界定标準。其二,要坚持“述而不论”的编纂原则,是由志书的社会功能决定的。地方志之所以在中国有如此强大的生命力,这是因为地方志以资料为主体,以纪实为特徵,以经世致用而取胜,只有资料的真实、翔实、科学、严谨,才能充分发挥志书“资治、存史、教化”的作用,才能使地方志得以源远流长。其三,要坚持“述而不论”的编纂原则,是由志书的实际编纂过程需要决定的。现在有一部分修志工作者认为“述而不论”在第一轮修志过程中已经解决了,没有必要再旧话重提。而事实上这仍是一个需要引起重视、需要注意把握的问题。笔者在第一轮修志过程中,曾参与了十余部区县水利志的评审工作,几乎每部志书的送审稿中都或多或少会出现违反“述而不论”编纂原则的现象,直接影响了志书的编纂质量。专业志书撰稿人员,虽然或多或少都接受过修志的启蒙教育,都了解“述而不论”这一基本原则。但由于他们原先有的是水利技术人员,习惯于写技术论文或技术报告;有的是“办公文字”工作者,习惯于写领导讲话或工作总结;有的是宣传干部,习惯于写新闻通讯或讯息报导;职业的写作习惯随时都会流露。而修志的资料来源,也大都是这类文种,撰稿人在录用资料、撰写志稿时,很容易被“潜移默化”过去。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯