周朝行政区划

周朝实行的是典型的封建制。周王朝把王畿以外之地分封给同姓、功臣和先代后裔,授以不同的爵位,建立大大小小的诸侯国以拱卫王室。周初封国中,姬姓诸侯国数量最多,《荀子·儒效》篇中:“立七十一国,姬姓独居五十三人。”《左传》昭公二十八年又说:“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人”,大概共封了五六十个新国。姬姓诸侯国中,多为文、武、周公之胤,且多为周公旦摄政时所封。

按照周制,大国诸侯有时还可以兼任王室的官吏,如周初卫康叔为周司寇,西周末期郑桓公为周司徒,都是其例。诸侯在其封国内设定的官制,大略与王室相等,还有军队各自成为一方之主。

基本介绍

- 中文名:周朝行政区划

- 属于:封建制

- 目的:建立诸侯国拱卫王室

- 概念:汉语对古代中国的中原王朝

简介

周朝实行的是典型的封建制。周王朝把王畿以外之地分封给同姓、功臣和先代后裔,授以不同的爵位,建立大大小小的诸侯国以拱卫王室。

「封建」即「封土建国」,即天子把自已直接管辖的王畿以外的土地,分封给诸侯,并授予他们爵位,诸侯再分封贵族,诸侯和贵族在自己的领地上有相当的自主权。分封的目的是让他们建立封国和军队,保卫中央,收买人心。

汉语对古代中国的中原王朝,所封之地称为“诸侯”(“诸侯国”、“封国”或“王国”),统治诸侯(王国)的君主称为“诸侯王”、“君”或“国君”,也使用“国王”的称谓。同时,汉语对欧洲从中世纪起的君主制国家也称为“王国”,君主称为“国王”,儘管两者有所不同,但从纯粹的土地分封来看两者都是一致的。

周室鑒于当时诸侯之众而又各据要津,后世必为共主之患,乃着兴灭国,继绝世之名义,封建诸侯,分封周姓和功臣到各要地,利用各地原来的氏族部落建立国家,势力始自上达下,周天子正式成为天下共主,周朝的封建规模正式完成。传说中圣王的后裔和商的遗民以及立功的将士,让他们在地方作“诸侯”,分区管理,辅佐周王,被封的“诸侯”在“封国”内继续分封,通过这种逐级分封,下级对上级承担缴纳贡物,军事保卫,服从命令等义务。

周朝时期周王室把疆域土地划分为诸侯的社会制度,国家土地不完全是周王室的,而是分别由获得封地的诸侯所有,他们拥有分封土地的所有资源和收益,只需向周王室缴纳一定的进贡即可尽义务。然而西周时各诸侯国的军队并不由国君掌握,而是在周天子的守臣手中。如《左传》:“齐有天子之二守国、高在。”国氏和高氏就是掌握齐国兵权的守臣。东周诸侯国军队为国君所掌握,直接导致了周室的衰微。周王是共主性质的(共主是氏族社会遗留的领袖模式,禹为最后的氏族共主)。诸侯的土地理论上在其死后可由周王室收回重新分配,但一般是世袭。春秋时期,随着井田制的瓦解和争霸战争的发展,周朝王室衰微,“礼乐征伐自天子出”的局面被“礼乐征伐自诸侯出”取代,周王“天下共主”的地位名存实亡。从这时起,大国兼併小国后,多以其国土置县,封建制度逐渐式微。

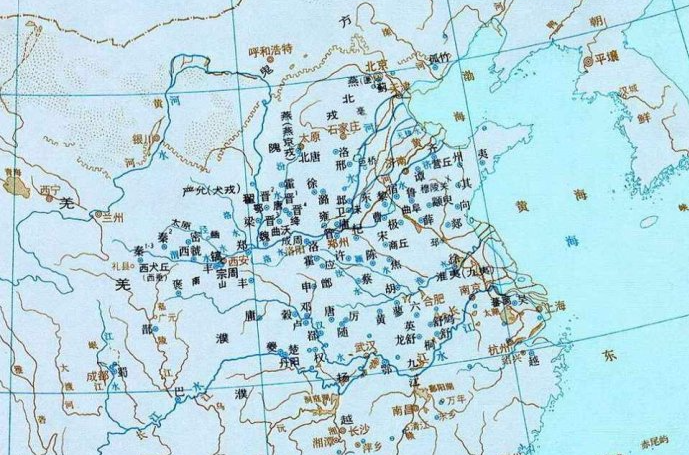

疆域

当时疆土北方封国燕,已到达了今辽宁喀左、朝阳一带,西面至今甘肃渭河上游,西北抵汾河流域霍山一带,东面的封国齐鲁到了山东半岛,南至汉水中游,东南抵长江下游和太湖流域,势力所及还可能到达了巴蜀一带。

周朝疆域

周朝疆域沿革

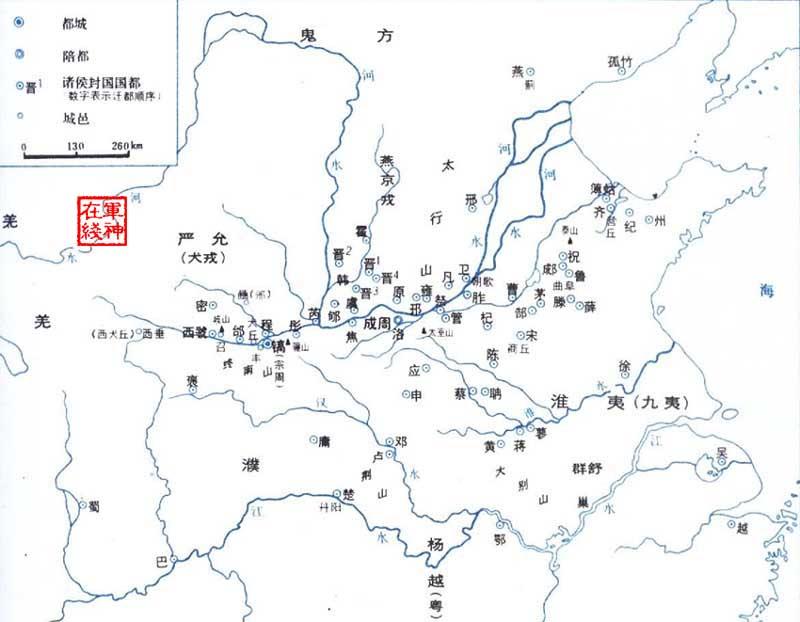

第一次封建

周武王实行第一次封建,原因有三:首先是为了安抚殷民,同时加以监视;其次是进行武装移民,藉此扩展势力;还有就是笼络人心,以巩固周朝的统治。

封建实际上是分封诸侯,即将土地分给诸侯去建立他们的管辖範围。周初第一次封建的经过和内容,主要有以下数项:

武王克殷后,自动退出殷都,封纣王的儿子武庚到那里,继续管理商的遗民; 武王在殷的附近,分封自己的三个弟弟管叔、蔡叔和霍叔,目的是监视武庚,称为「三监」; 武王定都于镐京后,又分封亲属和功臣为诸侯,这些封国大多数集中于黄河南岸。

东征平乱

西周建立两年,周武王就死了。他的儿子周成王年幼继位,由武王的弟弟周公旦代理政事,这种做法称为「摄政」。三监不满,便散布谣言,说周公会对成王不利,又怂恿武庚共同起来叛乱,史称「三监之乱」。

周公亲自领兵东征对付三监,用了三年的时间,才把乱事平定下来。后来他在洛邑(今河南洛阳)营建东都,并将其作为统治东部地区的政治和军事中心。又把参加武庚叛乱的「殷顽民」迁到那里,且派驻重兵加以监管。周公又制定礼乐制度,藉以维繫国家和社会的秩序。

第二次封建

第二次封建的原因

周公平定了三监之乱,实行第二次封建。目的有三:

分化殷地遗民,防止殷民再次起来叛变; 巩固周朝的统治,作为王室的屏藩; 扩大统治範围,加强对地方的控制。

第二次封建的情况

周初第二次封建的内容主要包括:

把殷人旧地分封为宋、卫二国,以方便统治; 大封亲属和功臣,作为王室的屏藩; 周公特意把第一次封建的一些封国向东移,部分更远至东方海边,藉此扩大统治範围,并将殷人的封国包围其中,以防其再生叛乱。 其中如将姜尚之子吕伋封在山东的齐,召公奭之子于燕,加强对东方的控制。

作用

周武王和周公总共分封71国,其中姓姬的诸侯占了53个,可见周初两次的大封建,所分封的诸侯多数是周王的同姓子弟,其次才是功臣。在封建制度下,周王又称为「天子」,具有高高在上的权威,分封诸侯的作用,就是要他们作为中央的屏藩。

此外,诸侯的爵位,分为公、侯、伯、子、男等五等。诸侯必须服从天子的命令,向天子交纳贡品,定期朝见天子,并带兵随天子作战。

徐智认为:“西周的封建自是因周室征服中国,分遣其人众一控御四方,但封建制度的建立,并不与生产工具的改变相伴随。……是以周人封建制度的本意,是为了军事与政治的目的,颇不必用经济发展的理论当作历史演化过程中必经的一环”。

划分

地方政权

诸侯国

周初封国中,姬姓诸侯国数量最多,《荀子·儒效》篇中:“立七十一国,姬姓独居五十三人。”《左传》昭公二十八年又说:“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人”,大概共封了五六十个新国。姬姓诸侯国中,多为文、武、周公之胤,且多为周公旦摄政时所封。

出自文王之诸侯国主要有:管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、郇等;

出自武王之诸侯国,主要有:邗、晋、应、韩等;

出自周公旦之诸侯国,主要有:鲁、凡、蒋、邢、茅、胙、祭

异姓诸侯国多为功臣、前代贤王和归附小国,主要有:齐、吕、申、陈、宋、蓟、焦、祝、杞、纪、许、楚等。

另外还有其他一些诸侯国,如越、英、舒、黄、江、息、徐、莒、奄、郯、莱、六、郧、孤竹、邾、缯、祝其、费、颛臾、鲜于等。他或过于弱小,为大国之附庸,如郯、颛臾等;或周初不承认周王室而遭到镇压,成为周王朝之诸侯国,如奄、徐等;或者实力虽有,但因各种原因并不周王朝所承认为有资格为独立诸侯国,如邾国。

以上为周初封建之国,西周自康王之后分封逐渐减少,其主要分封之诸侯国主要有:郑、梁、秦。

以上诸侯国中,最重要之诸侯国有:齐、楚、秦、晋,此四国于春秋之时发展成为一流强国。尤其楚、晋两国,春秋末期,有一统天下之势及能力者唯此二国。然战国初期,晋国轰然倒塌,一分为三;而楚国则自楚威王之后,虽挟灭越之威,但却风光不在,屡为秦国所败,国势日削。

西周时期,畿内诸侯多称“伯”,如芮伯、郑伯等;畿外诸侯多称“侯”,如鲁、卫之君称鲁侯、卫侯。侯、伯当是爵位名称,西周时期称公的较为普遍,王朝中的大臣都称公,如周公、召公,公在当时也可能是一种爵位。周代真正的五等爵,有人考证就是被后人说的畿服制的侯、甸、男、采、卫。这种说法虽尚有可疑之点,但大致不错。

按照周制,大国诸侯有时还可以兼任王室的官吏,如周初卫康叔为周司寇,西周末期郑桓公为周司徒,都是其例。诸侯在其封国内设定的官制,大略与王室相等,还有军队各自成为一方之主。

周天子对诸侯拥有较大的权威,诸侯还能听命纳贡。《左传》昭公十三年说:“昔天子班贡,轻重以列,列尊贡重,周之制也。”除贡纳外,还需朝觐述职,出兵从征。周天子有权干涉诸侯内政,有时还向诸侯国派遣监国的使臣,与诸侯并称为“诸侯、诸监”。

西周时期,周天子尚能号令诸侯,进入东周,周王室权威下降,诸侯多不履行对王室的义务。王室本身还要依附当时之大国晋、郑与卫,更不用提号令诸侯之事。周郑交质与“射桓王肩”,更让周天子之仅存之威严也亦丧失。然列国之诸侯在名义上仍为周王之臣属,除楚国之外,多无谮越称王之举。齐桓公提出尊王攘夷,更多是为自己本国利益服务,然亦使周王威略有上升。五霸之君主多亦在此口号下行事,即表面尊王,实则行扩张兼併之实。进入战国之后,国家兼併多已完成,周王朝之诸侯国,仅剩20多个,其中最大者七,号为战国七雄。战国之世,除魏惠王、齐威王曾有朝周之举,然亦是作秀,其他诸侯国之国君已再无朝周之举。

乡里

春秋时期,随着“国”“野”区别的逐渐消失,当时的公社形式也就逐渐发展到了“书社”阶段。“书社”是公社向地方行政单位之乡、里过渡的一种形式。在春秋时期的文献中已经出现了邻、里、乡、党的单位,乡下有党,里下有邻,但乡与里的关係,不甚清楚。当时的邻、里、乡、党,有时并列,有时交织,又时称邻里,时称乡党。这种互混,正是一种新制度产生时期的正常现象,并不足奇。

乡是郊内“国人”居住的聚落,原来本指一个公社组织;党“谓族类无服者”(《礼记·丧服》郑注),说明它是因族而成,族党关係密切,多相连称,是为有血缘关係之人组成之公社。一旦其中一人出事,往往同党之人多受牵连,如《左传》襄公二十三年云:“尽杀奕氏之族党”。昭公二十七年又云:“尽灭郤氏之族党”。

春秋以前也有邻里组织,它是以相邻的几家作为一个编制单位的。《周礼·地官·遂人》职的“五家为邻”、“五邻为里”,便是其例。西周时期的邻、里组织,主要分散在“野”里,它与“国”中的乡、党不同之处有政治等级上的尊卑,政治权力上的不同以及经济剥削上的差异,等等。但其与春秋战国时期出现的、作为一种地方行政机构的乡、里,在本质上是有区别。

“书社”形成之后,这种乡、党、邻里也就先后形成了一种新型的行政机构。不过,当时的奴隶主贵族为了保证这套行政体系的巩固,仍然沿袭了原来的血缘地域组织在内的约束力量及其形式和名称,贯穿以新的统治内容,从而改造为共赏同罚的隶属机构。例如,原来的“国”中仍有乡、党的单位,同样,“野”里仍有邻、里的组织。这是在公社残迹的基础上逐渐形成为新型地方行政组织的。

郡县

乡里产生,促进郡县之发展。乡、里本较郡县产生的早,当郡县还在边境出现时,乡、里已在中心地带形成,它们的性质是一致的,因而奠定了郡县广泛推行的基础。所以,在中国的郡县制尚未形成前,在各诸侯国之下是乡、里、而不是郡县。

县的起源,或举楚或举秦,今难详证,不过早期的县大抵都是国君直接统治的领邑。公元前627年,晋国胥臣荐举郤缺有功,文公赏以“先茅之县”(《左传》信公三十三年)。公元前294年,晋胜秦于辅氏,“晋侯赏桓子狄臣千室,亦赏大伯以瓜衍之县”(《左传》宣公十五年)。

最初的县都设在边地,《淮南子·主术》高诱注云:“县,远也。”甚是。这些县,具有国君直属的边地军事重镇性质,国君任命的县之长官是可以世袭的。春秋后期,随着社会的变化,晋国出现了代表新兴势力的卿大夫。这些卿大夫就在他们的领地内推行了县制,因而县也就逐渐变成了一种地方行政组织。

到了春秋末期,晋国又出现了郡的组织。郡,本来设在新得到的边地,因为边地荒僻,地广人稀,面积虽然远较县为大,但其地位要比县低。随着春秋战国间政治形势的发展,郡县制便由边地向内地推移成为乡、里之上的一种机构。郡县两级的地方组织即郡下分设若干县,当是战国时代边地逐渐繁荣以后的事情。

国与野

周朝所分封之贵族及其所率领的公社农民进驻新占领的区域后,首先是建立一个军事据点,这样的据点称之为“城”,也称之为“国”。而“国”之外广大区域称之为“野”。王朝的畿内和诸侯国都有这种国野之分,即乡遂之别。

王畿以距城百里为郊,郊内为乡,郊外为遂。王朝六乡六遂,大国三乡三遂。周代的“国”和后来的商业城市不同,它对“野”没有调节生产的功能。其生计一般都要仰赖“野”的供给,所以周人的殖民营国也兼阂野。

国野之分,亦带动国人与野人的不同政治地位。国人与野人同属平民阶层。

国人

所谓国人,就是居于国中之民,他们与统治贵族是同族,有较为疏远的血缘关係。周代之宗法制推行,由于按照“天子——诸侯——卿大夫——士”这一顺序分封,最后总有人沦为平民。这样的平民就是称之国人。国人既与统治者同族,自然享有较多的政治权力。由于周代仍然残存大最的原始民主,因此在王朝和诸侯国中,国人是一股强大的政治势力。其干预政治的方式很多,或决定国君的废立,或过问外交和战,或参议国都迁徙,大凡中原的中小国家如郑、卫、宋、曹、陈、许或山东半岛的莒、纪等表现得最为明显,这可能是这些国家中保留原始公社的遗习较多的缘故。

《左传》僖公十八年(公元前642年),邢人、狄人伐卫,卫侯以国让父兄于弟,及朝众曰:“荀能治之,毁请从焉。”众不可,而后师乾訾娄。狄师还。“国人”不是统治阶级,无权染指王位,卫侯让位,只能让给“父兄于弟”,这本来是氏族共同体的现象,但是,凡国之事又要经过全体成员的认可,所以卫侯让位而朝“众”即“国人”,“国人”反对,奴隶主贵族也无可奈何。这也是氏族共同体的残留习俗。

《左传》成公十年(公元前581年)三月,郑国贵族于如立公子繻,越一月,“郑人(即郑国“国人”)杀繻,立髡顽,子如奔许”。这种内政外交方面的例证很多。春秋时期,晋、楚争霸,中原小国深受其苦,朝楚则晋攻之,朝晋则楚攻之。卫国夹在晋、楚之间,有一次,“卫侯欲与楚,国人不欲,故出其君,以说于晋”,卫侯乃“出居于襄牛”(《左传》僖公二十八年)。卫国国君在外交上违背“国人”的意见而自作主张,就被流亡于襄牛,如果不从氏族社会遗习去看“国人”的行为,是很难做出充满的解释的。

野人

野人,即居于野之人,亦称庶人。与周的统治阶层没有血缘关係,他们的来源是被征服的民人。武王灭商和东征胜利以后,他们对被迫迁于成周的殷民称之为“殷庶”或“庶殷”。对一般被征服的部族和小国,则称之为“庶邦”庶人与“国人”之不同,在于前者是外族,后者是本族。他们的地位差别,表现非常明显。当时的“野人”虽也保有公社组织,但在古籍中绝无“野人”与政之例。

野人虽不能不参政,但是他们亦不是奴隶。野人与国人一样,都必须服役,而且亦与国人一样可以享受一定免役。但野人所服之役比国人要差许多。如兵役,野人仅负责军械的搬运等粗笨之活,以及照顾侍侯国人,他们多无参战之权力。但野人地位虽低,毕竟尚属平民阶层,他们平时生产和生活有自己的公社组织。周人在征服东方广大区域后,并没有破坏该地区原有之公社机构。甚至其公社中之贵族亦不更换,只是让他们转而效忠服侍他们而矣。与国人一样,贵族无权对野人随意进行处置和杀戮。

区别

国人虽为平民,但他们有资格享接受教育,而野人则无受教育资格。

消失

西周末期开始,国野区别开始渐渐消失。春秋时期乃国野区别消失加剧的时代。春秋时晋国“作州兵”与鲁国“作丘甲”都是促使了国野的消失。作州兵和作丘甲,目的都是让野人与国人一样当兵,从而扩大兵源。春秋中后期,国野的趋同,原乡存于国人中的“乡校”亦常见于野人之中。野人政治地稍有抬升,但更多则为国人政治地位急剧下降。这就是孔子所叹之礼崩乐坏。

瓦解

周天子在地位上的变化,是其封建制度瓦解的主要原因。封建制是以天子为首,由上而下的系统。自平王东迁后,因其弒父之嫌及诸侯拥护,地位日降,终至「王命不行」,乃诸侯崛起之时,霸政时代开始。为迎合需要,郡县萌芽,世卿世禄式微,上下阶级被打破,平民地位上升,经济教育权力下放。宗法随时间淡化,封建面临崩溃。及至三家分晋,战国开始,上述情况发展更盛,改变趋势锐不可挡。「周初千八百国,至春秋之初,仅存百二十四国。春秋诸国,吞併小弱,大抵以其国地为县。因灭国而特置县,因置县而特命官,封建之制遂渐变为郡县之制。」在秦灭六国之战后,秦朝废封建,置郡县,建立了中央集权的君主统治制度。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯