海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹(英文:HY-1 Anti ship missile,北约代号:CSS-N-2 Silkworm,译名:“蚕式”反舰飞弹),是20世纪60年代中国研製的一种飞航式反舰飞弹。

该飞弹是在上游-1反舰飞弹基础上改进研製,飞弹体外形、制导方式基本上与上游-1相同,弹体圆柱段延长760毫米,增加了液体火箭主发动机推进剂量,使最大动力航程增大了1倍,重新研製了推力更大的发射助推器,使射程增加到70千米。

海鹰-1反舰飞弹1966年12月26日首次试射,1970年10月完成实验,1973年12月设计定型。1972年后开始批量生产装备海军岸防飞弹部队。其出口型称为飞龙-3(FL-3)反舰飞弹。

基本介绍

- 中文名称:海鹰-1反舰飞弹

- 英文名称:HY-1 Anti ship missile

- 前型/级:上游-1反舰飞弹

- 次型/级:海鹰-2反舰飞弹

- 研製时间:1965~1970年

- 服役时间:1971年

- 定型时间:1973年12月

- 国家:中国

- 北约代号:CSS-N-2 Silkworm

- 製造单位:中航工业南昌飞机製造厂

发展沿革

历史背景

20世纪50年代中华人民共和国建国初期,新中国海军还很弱小。在漫长的海岸线上,只有一些要塞地域部署有130毫米海岸炮。面对当时西方阵营海军舰艇射程达30千米以上,口径203毫米,乃至406毫米的舰炮,这些射程只有10多千米的130毫米海岸炮显然火力薄弱。 苏联542(KS-1)飞弹

苏联542(KS-1)飞弹

苏联542(KS-1)飞弹

苏联542(KS-1)飞弹当时巡洋舰多数在20千米左右的距离上进行炮击。1944年,对诺曼第海岸火力準备时,美国和英国海军是用战列舰、重巡洋舰在20千米左右距离上开火,而实行近距离火力支援的驱逐舰靠近到10千米左右,用炮火消灭残余的德军火力点。海岸炮火对于强大和机动的舰队,是处于被动地位的。当年德军大量部署在大西洋壁垒的150毫米、88毫米海岸炮几乎没有还手余力。

中国百废待兴,远没有当年诺曼第那样数量的火炮和岸防工事,虽然在50年代对金门岛的几场炮战中占了上风,但是其原因是国民党军队没有美国那样的海军火力,真正要建立强大的岸防体系,寻求有效的海防武器成了中国海军的当务之急。

急于建立强大海防的共和国,在1956年10月成立了专门的飞弹研究机构国防部第五研究院,其方针是“自力更生为主,力争外援,利用社会主义国家已有的科学成果”。中国人早就瞄上了苏联最先进的KS-1型反舰飞弹(即:542反舰飞弹)。1957年9月,聂荣臻带领中国政府代表团到苏联谈判,要求苏联对中国的飞弹事业提供援助。10月15日双方签定了协定。协定规定苏联在1961年前,向中国提供四种飞弹,其中包括KS-1岸舰飞航式飞弹。1957年10月15日中国又派出苏振华率领的海军代表团赴苏谈判提供飞航式飞弹。1958年2月4日,中苏签定了协定,包括苏联向中国提供542岸舰飞弹,544舰舰飞弹,1060潜地飞弹。

急于建立强大海防的共和国,在1956年10月成立了专门的飞弹研究机构国防部第五研究院,其方针是“自力更生为主,力争外援,利用社会主义国家已有的科学成果”。中国人早就瞄上了苏联最先进的KS-1型反舰飞弹(即:542反舰飞弹)。1957年9月,聂荣臻带领中国政府代表团到苏联谈判,要求苏联对中国的飞弹事业提供援助。10月15日双方签定了协定。协定规定苏联在1961年前,向中国提供四种飞弹,其中包括KS-1岸舰飞航式飞弹。1957年10月15日中国又派出苏振华率领的海军代表团赴苏谈判提供飞航式飞弹。1958年2月4日,中苏签定了协定,包括苏联向中国提供542岸舰飞弹,544舰舰飞弹,1060潜地飞弹。

在1963年中国拦截入侵的美军驱逐舰时,双方对峙达7天时间,超过了中国舰艇最大续航时间,为减少淡水消耗,官兵们只好用海水做饭。面对严峻的海防形势,在“上游一号”仿製成功后不久,国家就下达研製新的岸舰飞弹的任务,命名为“海鹰一号”。仿製“上游一号”舰舰飞弹,使中国获得了飞弹生产和装备使用的经验,同时也消化了飞弹技术,为研製岸舰飞弹打下了基础。

1965年4月23日,国防工办在北京召开了“海鹰一号岸舰飞弹武器系统方案审定”会议。由于"上游一号"飞弹还是苏联544飞弹仿製产品,在射程上并没有提高,不能满足岸防作战需要,因此对其进行改进,增加射程转为岸基发射在技术上是风险很小和最便捷的方案。就当时中国的实际情况,如果重新设计一种飞弹,连气动外形都没有技术储备,光是飞行包线测试就要花费很长时间。要在很短时间内开始装备和部署岸舰飞弹,扭转当时不利的岸防落后状况,必须争取时间。因此改进上游-1飞弹的方案很快就获得通过。方案包括加大推进剂箱容量、延长发动机工作时间、研製地面发射控制系统。 中国上游-1反舰飞弹

中国上游-1反舰飞弹

中国上游-1反舰飞弹

中国上游-1反舰飞弹研製历程

中国国防工办决定由飞航飞弹研究院担任武器技术和总体负责,由320厂负责试製生产。会议后不久,320厂在仿製544飞弹的工艺生产流程基础上,迅速制定了技术方案和研製进度。改型对于设计的任务不重,但是不断有新问题需要解决,因此以生产厂为主,研究院技术负责的办法,能够很快且很直观地处理相关问题。 中国护卫舰发射海鹰-1反舰飞弹

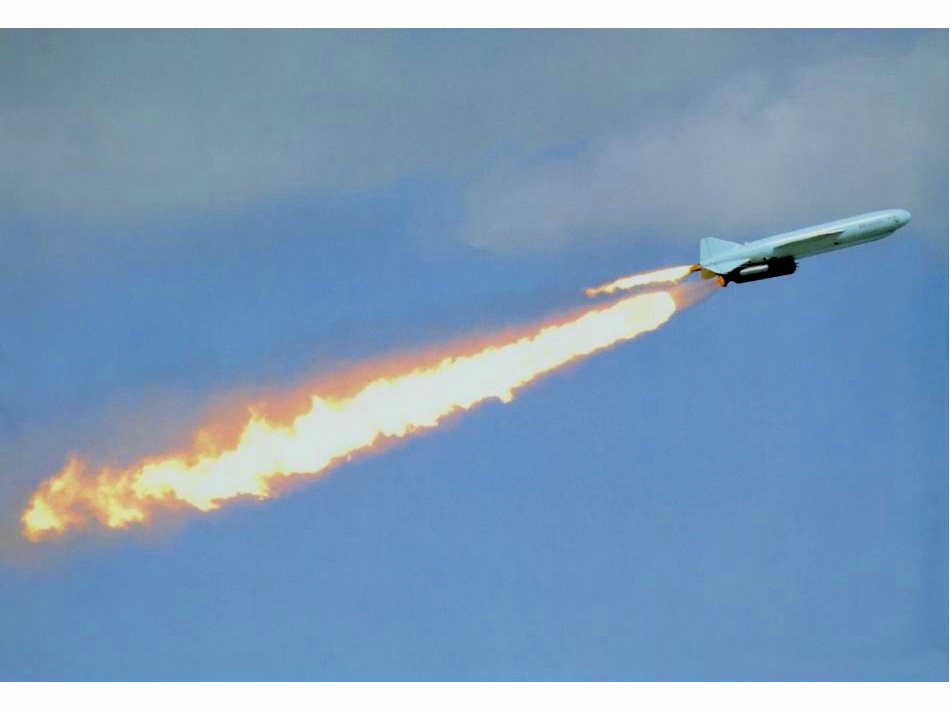

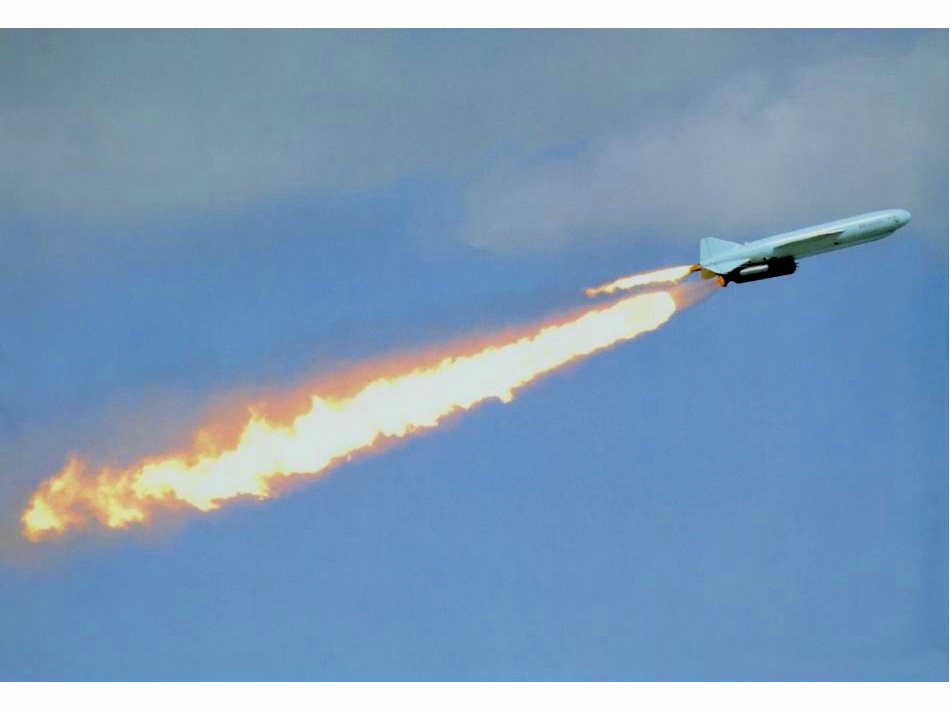

中国护卫舰发射海鹰-1反舰飞弹

中国护卫舰发射海鹰-1反舰飞弹

中国护卫舰发射海鹰-1反舰飞弹不到半年时间,320厂就拿出了模型弹,主要体现弹内设备安装和燃料容量,摸索重量和重心变化情况。1966年3月生产出了遥测弹,并在当年11月运送到了试验基地。遥测弹是没有安装战斗部,加装了测试记录仪器。在整个飞行中记录飞弹的飞行状态及弹上雷达、控制系统等的信号情况。

在研製飞弹的同时,岸舰飞弹的地面发射控制系统的研製也在同步进行。544飞弹作战时,首先要确定目标方位和距离。当时考察所有技术资料,核实一种用于岸炮校射的322雷达只要稍作改进,就能在增益和精度上能够满足“海鹰一号”飞弹最大射程上的跟蹤要求。322雷达基础上改进的飞弹火控跟蹤雷达代号为331。这种雷达是由一个安装在解放卡车车厢顶上的抛物面天线和相应的雷达发射机、操作台等组成,整个雷达全部在一辆越野卡车上。由于设计时,考虑了兼顾搜寻和跟蹤,雷达的转速教高,使数据信号更新快,对于每小时最快只有30多海里航速的舰船完全可以连续描迹和跟蹤。雷达的屏显也做了相应处理,能使射手迅速量出目标航路等等。但是由于当时缺乏经验及国内电子元件产品可靠性差,整机性能不好,调试也非常艰苦。在和指挥仪对接联合调试中,问题层出不穷。 海鹰-1舰舰飞弹

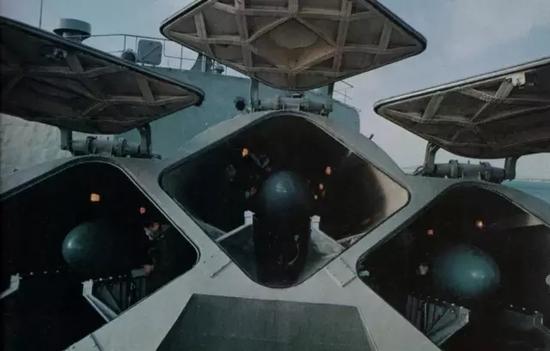

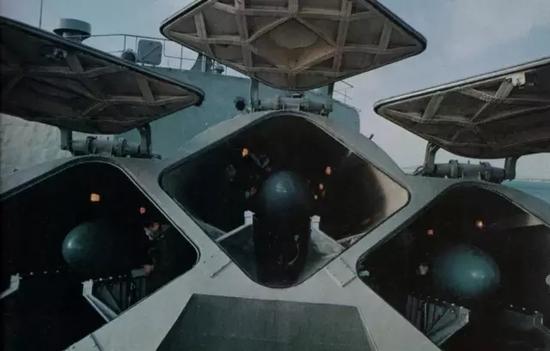

海鹰-1舰舰飞弹

海鹰-1舰舰飞弹

海鹰-1舰舰飞弹1966年12月26日,进行了首次发射试验。飞弹要飞完最大动力航程,目标是命中该航程上的靶船。试验时,飞弹在一声巨响中成功的射了出去,虽然完成巡航飞行,但是弹上雷达没有捕捉到目标,飞弹飞完航程掉进海中,试验失败。320厂很快又提供了新的试验弹,但是通过试验,发现弹上雷达能捕捉到目标的次数与没有捕捉到的次数相近。围绕这些情况,先后开了三次故障分析研究会。最后飞航飞弹专家推断是弹上末制导雷达处于时好时坏的临界状态造成的。发射时的振动是最大的怀疑对象。通过计算改善了弹架协调关係,将发射架导轨长度截短了1.2米,并且将导向梁末段底板向下弯曲20°,同时加大了天线回调角,增加了减震措施。 海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹后续研製

1968年2月,国防科委主持论证了舰舰飞弹武器系统,通过了飞弹改型的设计方案。为使舰用飞弹适应舰艇运动和较高的温、湿度要求,对雷达的个别分机和驾驶仪以及电气线路做了相应改进,并在老式驱逐舰上和自行研製的新型飞弹驱逐舰上进行发射试验,皆获成功。 海鹰-1反舰飞弹舰上发射

海鹰-1反舰飞弹舰上发射

海鹰-1反舰飞弹舰上发射

海鹰-1反舰飞弹舰上发射1972年9月,在辽西飞弹试验场进行第一次海鹰-1飞弹武器系统动态瞄準精度试验,发现首批飞弹舰面设备性能不够完善,于1973年再次进行试验取得成功。武器系统总精度符合要求。

技术特点

总体气动

海鹰-1反舰飞弹的弹体外形与上游-1反舰飞弹一样,採用与飞机相似的正常式气动外形布局,2片小展弦比的切梢三角形水平弹翼位于弹体中部,每片弹翼后部装有副翼,3片呈120°配置的切梢三角形尾翼位于弹体尾部,每片尾翼后部装有方向舵,弹体下部装有腹鳍。另外,还对弹翼位置稍作调整,研製了地面发射和制导设备。 海鹰-1反舰飞弹测试

海鹰-1反舰飞弹测试

海鹰-1反舰飞弹测试

海鹰-1反舰飞弹测试制导控制

海鹰-1反舰飞弹的自动驾驶仪还进行了改进设计。作战过程是由雷达搜寻目标,并计算目标方位和距离,以及运动的航向,将这些射击诸元传送给射击指挥车上的指挥仪,发射架随动社射击指挥仪。当目标进入射击扇面并满足射击条件时,指挥仪经过计算向弹上传送射击前置角和末导雷达开机主动搜寻时间,在飞弹发射瞬间,封锁传送,点火继电器吸合点火,飞弹升空。 海鹰-1反舰飞弹吊装

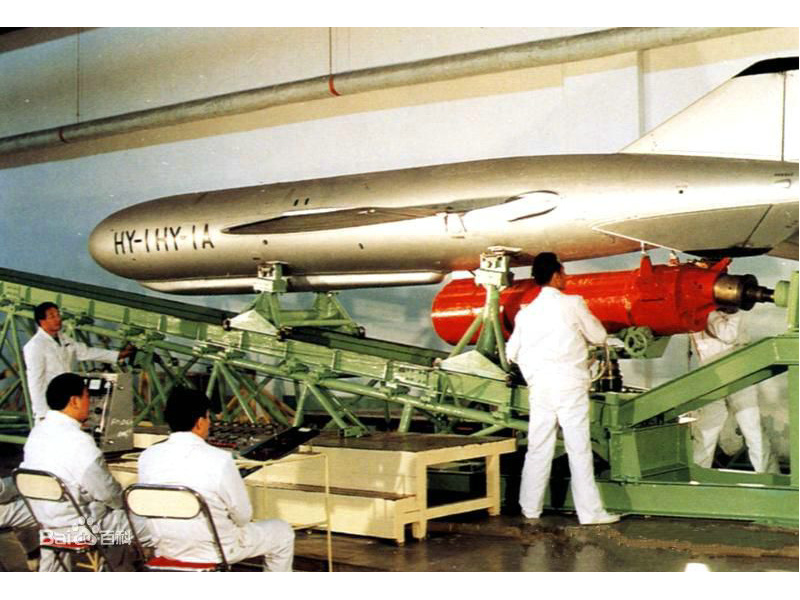

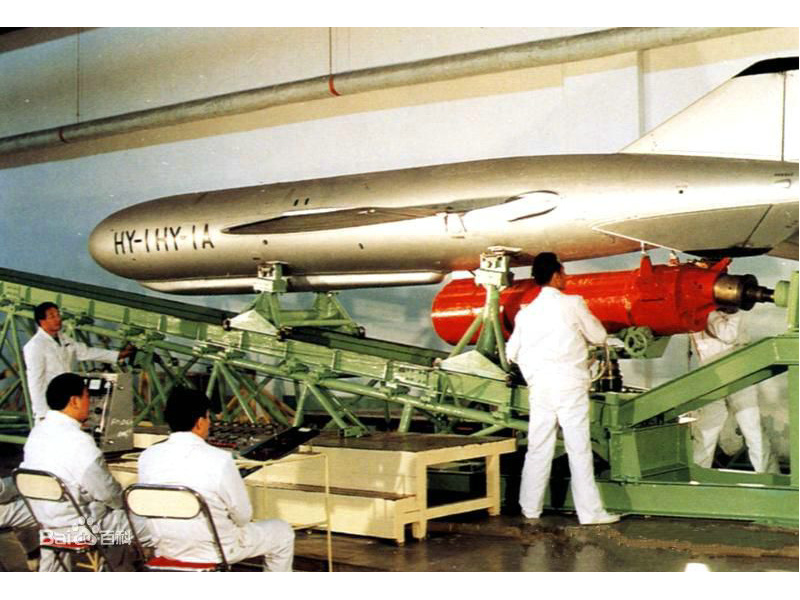

海鹰-1反舰飞弹吊装

海鹰-1反舰飞弹吊装

海鹰-1反舰飞弹吊装衍生型号

海鹰-1A

1967年3月,海军决定将其改形为海鹰-1号舰舰飞弹(曾用代号:海鹰-1舰,HY-1J),以解决上游-1号舰舰飞弹射程不足的缺点。提高海军中型水面舰艇的作战能力。 海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹

海鹰-1反舰飞弹1973年9月,海鹰-1舰舰飞弹武器系统进行首次飞弹飞行试验,试验获得圆满成功。1976年1月,国务院、中央军委常规装备发展领导小组批准“海鹰-1”舰舰飞弹设计定型。尔后,根据海军要求,又对“海鹰-1”舰舰飞弹进行了岸、舰通用化改装,并相继进行了高、低海情试验、生物试验、电磁环境和火工品安全试验。1983年6月,国务院、中央军委常规产品定型委员会批准“海鹰-1”舰舰飞弹与舰载武器系统定型。

后来,又用海鹰-1甲舰舰飞弹技术改进为海鹰-1甲岸舰飞弹,与864型岸炮校射雷达配合工作。使海鹰-1A成为岸、舰通用型飞弹。

海鹰-1B

海鹰-1B(B-靶弹)与海鹰-1YB(YB-有源靶弹)均为海鹰-1基础上改进的靶弹,前者供红旗-2A地空飞弹打靶使用,后者供红旗-61舰空飞弹打靶使用。

岸舰飞弹

1963年底,在“上游”-1号舰舰飞弹仿製工作开展的同时,提出将“海鹰-1”舰舰飞弹改型设计为岸舰飞弹的建议。

1965年4月,国防工办和七机部召开会议,最后确定以“上游”-1号舰舰飞弹为原型,加大推进剂箱容积,延长发动机工作时间,调整自动驾驶仪和末制导雷达参数,以增大射程和提高性能。改型后命名为“海鹰-1”岸舰飞弹。“海鹰-1”岸舰飞弹最大动力航程比“上游”-1号舰舰飞弹增大1倍,除发动机採取措施外,还要提高助推器总冲量。由于研製和生产部门的共同努力,飞弹试製和地面设备研製工作进展很快。南昌飞机厂生产出两发遥测弹,于1966年12月运往辽西飞弹试验场;四三七厂生产的两套发射架和运输装填车也按试验计画的要求进场,保证了首发飞弹的飞行试验。 海鹰-1岸舰飞弹发射架

海鹰-1岸舰飞弹发射架

海鹰-1岸舰飞弹发射架

海鹰-1岸舰飞弹发射架1966年12月,辽西飞弹试验场组织了第一发“海鹰-1”岸舰飞弹飞行试验,飞弹发射后飞行姿态和弹道正常,自控段终点的航向和纵向散布均满足设计要求。1970年10月,设计定型飞行试验取得了成功。于1974年8月经海军军工产品定型委员会批准定型。

其它型号

海鹰-1(HY-1)岸舰飞弹,上游一号改岸舰飞弹。1972年装备,1974年定型。1978年停产。

海鹰-1J(HY-1J)舰舰飞弹,海鹰一号上051驱逐舰。1975年飞弹定型,1983年系统定型。1978年停产。 海鹰-1舰舰飞弹吊装

海鹰-1舰舰飞弹吊装

海鹰-1舰舰飞弹吊装

海鹰-1舰舰飞弹吊装海鹰-1岸舰/舰舰飞弹,通用弹,1978年取代岸舰飞弹、舰舰飞弹。

海鹰-1甲舰舰飞弹(HY-1A),165、109舰配用。1986年鉴定。

海鹰-1甲岸舰/舰舰飞弹,通用弹,二次降高。

飞龙三号(FL-3),海鹰-1岸舰飞弹出口改型的岸舰/舰舰飞弹。

海鹰-1B靶弹(HY-1B),为地空飞弹HQ-2A打靶(HQ-2A后下马)使用,模拟空地飞弹。

海鹰-1YB(HY-1YB)有源靶弹,模拟舰空飞弹,(YB-有源靶弹缩写),为红旗-61(HQ-61)舰空飞弹打靶。

总体评价

中国海军装备海鹰-1飞弹系统后,当时世界上很多大型舰艇没有专门的对抗装备。当时的防空飞弹主要是对抗飞机这样的大型目标的。对于“海鹰”这样的大小且飞行高度很低的目标难以探测。1968年美国海军的对空警戒雷达发现类似大小的靶机距离只有10千米左右,舰上系统只有几秒钟的时间作出反应。当时的西方海军飞弹系统也因为“海鹰-1”飞弹体积小,难以拦截。而能抗击反舰飞弹的武器是舰上的高射炮。1967年埃及“黄蜂”级飞弹艇用“冥河”飞弹攻击以色列“埃拉特”号驱逐舰时,舰上的高射炮根本没有来得及作出反应。尤其是欧洲国家舰艇上大量使用20毫米的单管人操机炮,这种现象一直持续到1982年的马尔维纳斯群岛战争,英国的42型驱逐舰上都还是用这种机炮。苏联的“冥河”飞弹虽然是“海鹰”飞弹的始祖,但是苏联海军当时也没有把握对抗这种飞弹,他们的舰艇上多数还是使用人操半自动的37毫米高射炮。当时苏联海军中火力最强的“柯特林”级专用防空驱逐舰也只有高平两用的130毫米和57毫米炮,这对于抗击飞航式反舰飞弹效果极差。一时间,哪怕是当时世界上最强大的海军舰队,也对“海鹰”飞弹束手无策了。对于喜欢挑衅的霸权主义国家的海军,过去可以随便接近的中国海岸变得极其危险起来。 海鹰-1舰舰飞弹发射飞行

海鹰-1舰舰飞弹发射飞行

海鹰-1舰舰飞弹发射飞行

海鹰-1舰舰飞弹发射飞行 读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯