大化生态民族新城

大化生态民族新城(又称大化瑶族自治县易地扶贫搬迁与城镇化建设试点工程)前称“大化岜歪易地扶贫搬迁(试点工程),是2007年河池市发改委批准实施的易地扶贫搬迁(试点)工程。

在新一轮的扶贫开发工作和自治区发改委关于对易地扶贫搬迁与城镇化建设、石漠化综合治理相结合,共同发展,并打造成为全区示範项目的新要求下,我县对原有的安置模式进行了大胆创新,按照公寓楼的模式进行安置,以高标準、高起点来重新规划,并更名为大化瑶族自治县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程,按照”再造一个新大化“的目标来定位。规划总共用地面积3158亩。规划安置1.5万户6万人,预计总投资50亿元以上,其中一期占地面积611亩。

试点工程发展整体定位为"居住、商业、文化、旅游”。项目区商业的开发、文化体育中心和其实展销中心建设将带动经济繁荣、增强发展后劲,有效来动第三产业、文教体育、旅游开发和民族特色产业等领域的发展,让搬迁农民得到更多的就业机会,真正实现"搬得出、稳得住、能发展、可致富“。

2013年2月,试点工程被列为广西壮族自治区层面统筹推进重大项目。截止2015年10月,第一期完成投资4.5亿元,安置公寓30多栋已经全部建成,水电路网等基础设施建设基本完成,异地扶贫搬迁第一批960户(4804人)和第二批893户(4469人)已经陆续搬迁入住。

基本介绍

- 中文名:大化生态民族新城

- 别名:大化县扶贫搬迁与城镇化建设工程

- 规划面积:3158亩

- 居住人口:6万人

- 位置:广西大化县大化镇城西岜歪

- 新城定位:居住、商业、文化、旅游

- 新城理念:造一座城,幸福几代人

- 开工时间:2012年6月6日

- 邮编:530800

- 区号:0778

开工仪式

2012年6月6日,大化瑶族自治县在该县大化镇岜歪隆重举行易地搬迁生态民族新城开工仪式,河池市市长何莘幸出席开工仪式并宣布工程开工。 新城开工

新城开工

新城开工

新城开工大化县易地搬迁生态民族新城前称“大化县岜歪易地扶贫搬迁(试点)工程”,原工程计画搬迁安置贫困民众1800户8988人,按天地楼的形式搬迁安置,徵收土地608亩。在新一轮开发扶贫工作和自治区发改委关于对易地扶贫搬迁与城镇化建设、石漠化综合治理相结合,共同发展,并打造成为全区示範项目的新要求下,该县对易地搬迁生态民族新城进行了重新规划和定位。新规划按公寓楼的模式进行安置,计画迁入6000户约3万人,项目总用地面积约2300亩(后变更规划面积为3158亩,安置人口为6万人),其中第一期规划面积611亩,规划建筑面积40万平方米,预计投资5.2亿元。

新城发展整体定位集“居住、商业、文化、旅游”为一体,通过“一园、两轴、两中心、五区五组团”的开发格局,进一步推动全县第三产业、文教体育、旅游开发和民族特色产业等领域的发展,让搬迁农民得到更多的就业和创业机会,真正实现“搬得出、稳得住、可发展、能致富”的目标。 新城奠基

新城奠基

新城奠基

新城奠基建设规模

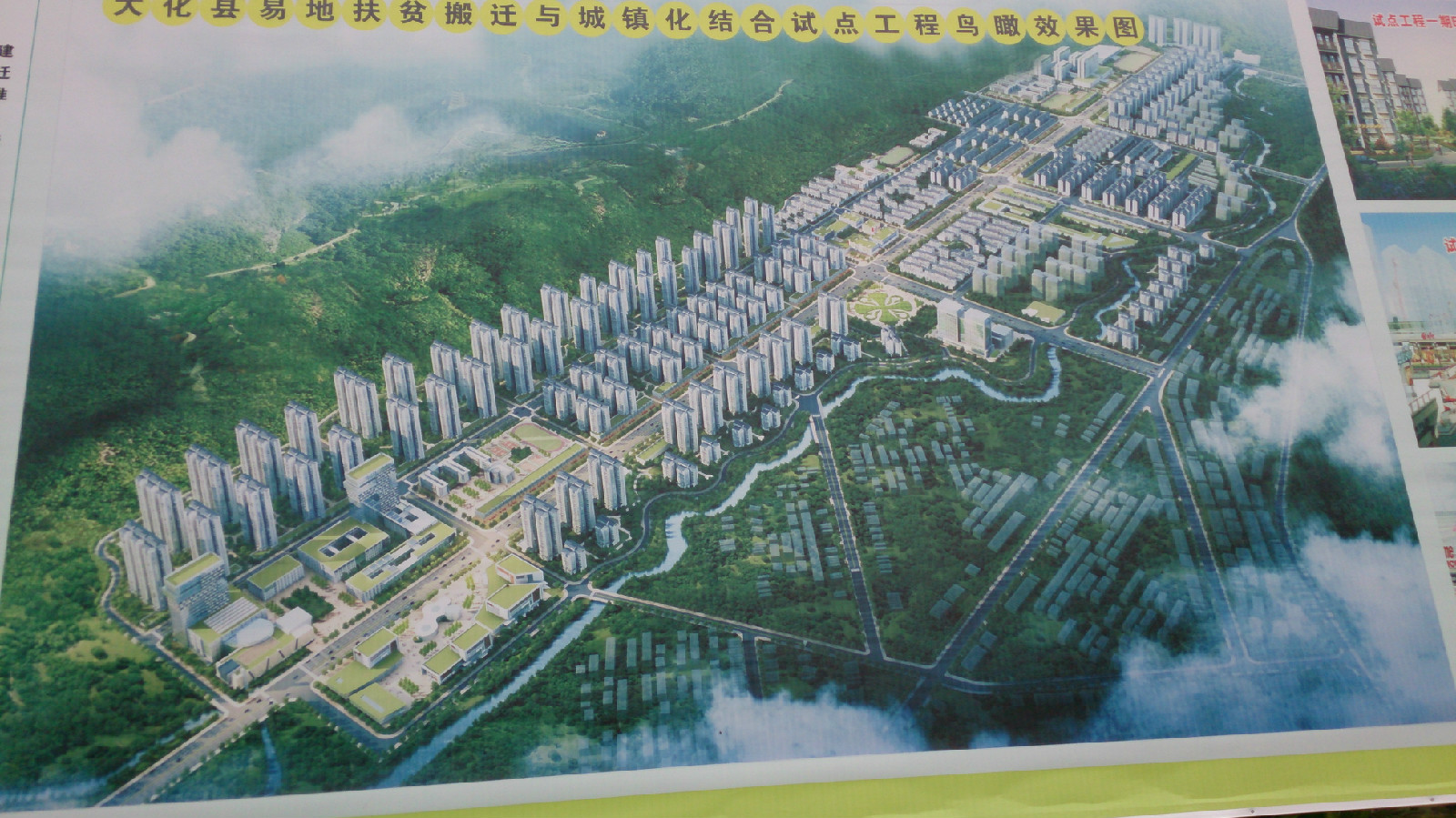

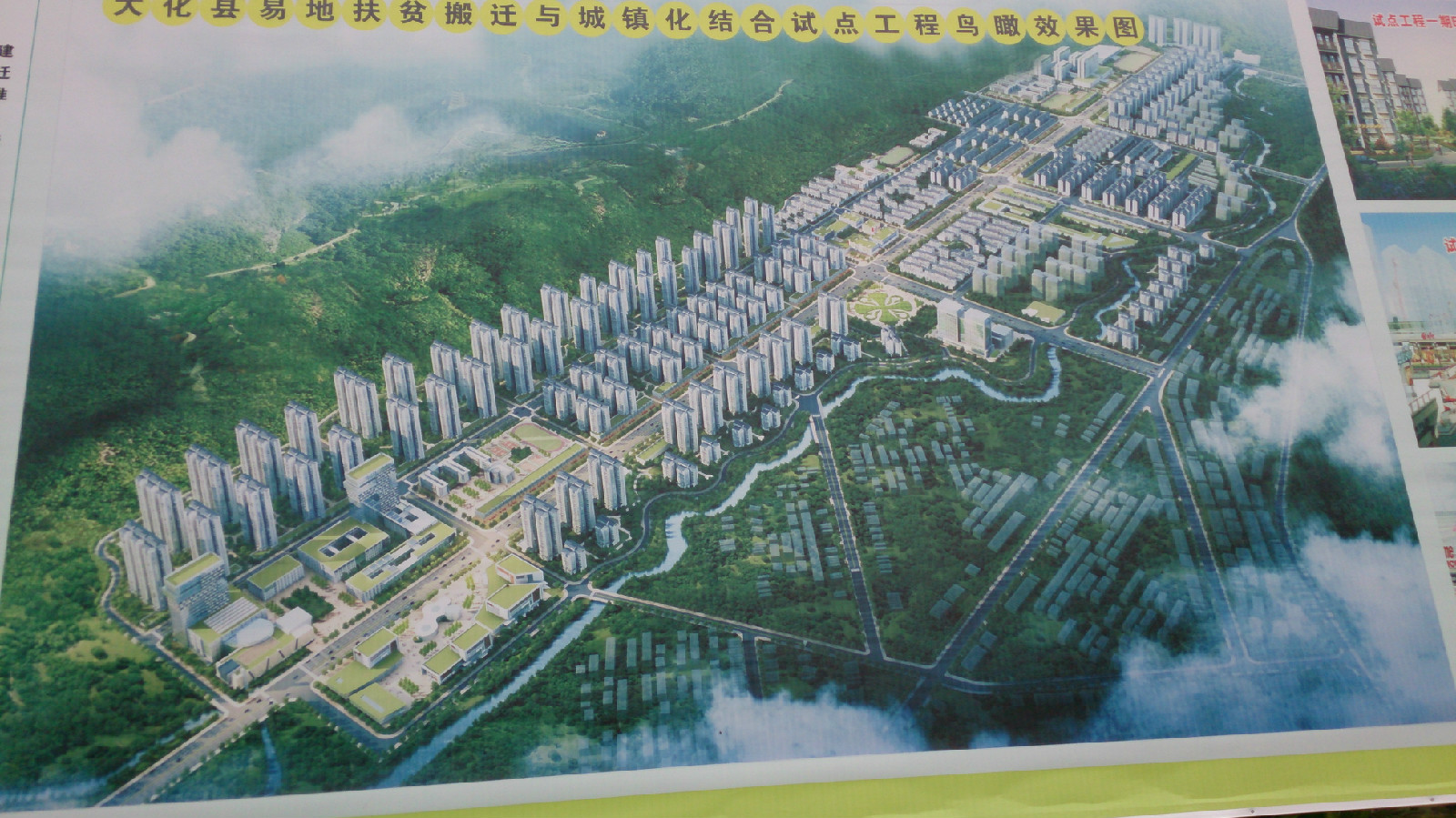

为将本项目打造成为全国依託城镇化实施异地扶贫搬迁的示範性工程,必须高起点、高标準规划,完善市政基础设施,确保整个区域的经济和社会繁荣。 新城规划图

新城规划图

新城规划图

新城规划图项目发展整体定位为“居住、文化、商业、旅游”,功能区划分为“两轴、六区”。"两轴"即沿”一横一纵“的40米主干道与沿街商业及广场所构成地区具有绿色特徵的开放空间走廊,同时形成独具特色的广场景观轴、视线景观带。”六区“,由道路分割形成的6个生态居住组团,即异地扶贫搬迁安置区,幼稚园、中国小、医院等公共服务区,被征地农户安置区、”七站八所“安置区,位于项目区东南角和西北角的公园用地以及文化和体育馆等公共服务区、就业服务区等6个生态组团。

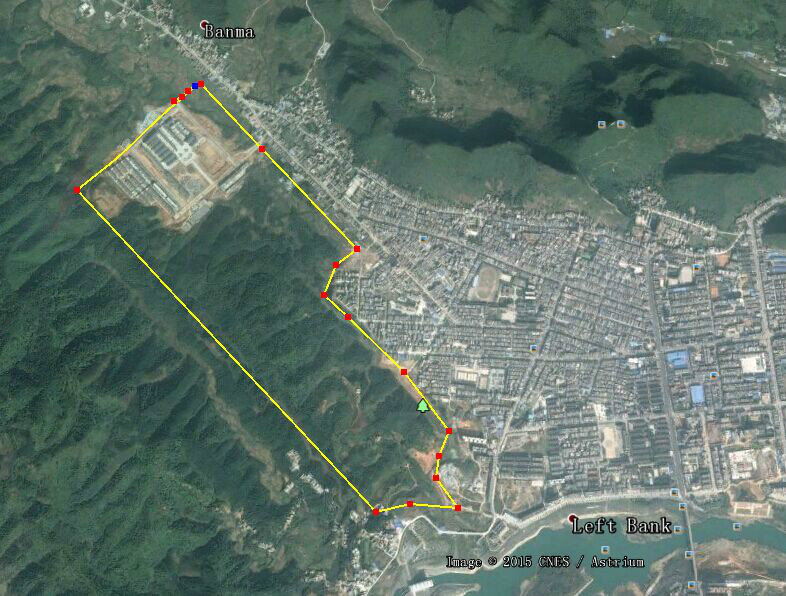

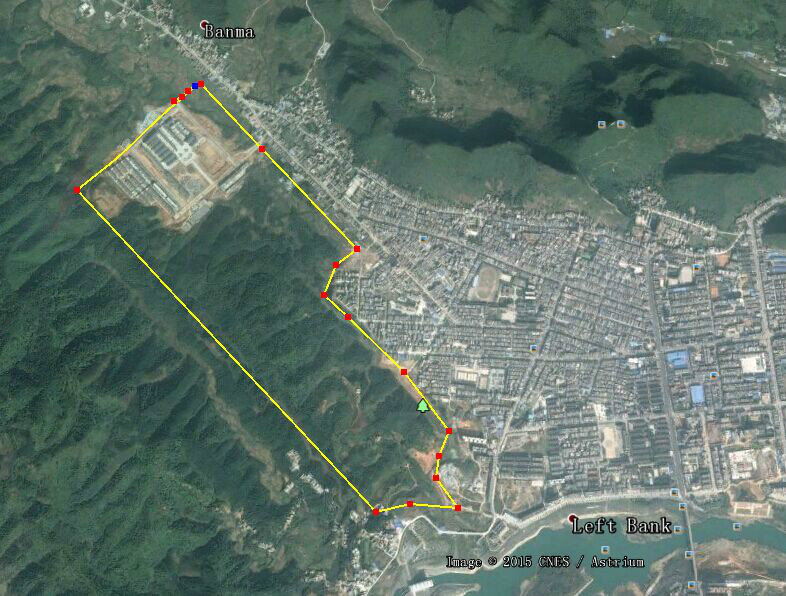

项目建设主要包括安居工程、配套公共服务设施工程、配套就业设施工程、配套基础设施工程等方面的内容,总建筑面积2902974.22㎡,总容积率1.89左右。 新城位置图(黄色框内部分)

新城位置图(黄色框内部分)

新城位置图(黄色框内部分)

新城位置图(黄色框内部分)一、安居工程

本项目安居工程由被征地农户安置房、异地扶贫搬迁安置房、廉租安置房、限价性安置用房等4部分组成,建筑面积2103800㎡。

二、配套公共服务设施工程

本项目配套公共服务设施工程主要包括教育、文化、医院、社区服务、公共场站(含汽车站、金融邮电)等,建筑面积约为195500㎡。

(一)教育类配套工程

规划建设教育设施类建筑面积约为58600㎡,共占地167.69亩。其中,新建3-4所9班制幼稚园,共占地19.4亩,建筑面积约为3600㎡;新建国小2所,包括1所30班制和1所50班制的规模,共占地78.9亩(30班制国小占地36.4亩、50班制国小占地42.5亩),建筑面积10000㎡;新建1所九年一贯制学校,共54个班级,(国小18班,中学36班),占地69.39亩,建筑面积约为45000㎡。

(二)文化类配套工程

为满足搬迁户精神文明需要,根据县城总体规划要求,本项目文化设施类建筑面积约为136900㎡,占地约80000㎡,包括文化中心、体育馆、科学馆以及系列文化服务站。其中新建文化中心占地面积约24000㎡ ,建筑面积约35000㎡;新建体育馆占地面积约40000㎡,建筑面积约60000㎡;新建科学馆占地约15000㎡,建筑面积约22000㎡;其他文化活动中心占地约1000㎡,建筑面积约4900㎡。 新城规划图

新城规划图

新城规划图

新城规划图(三)卫生类配套工程

按照立足当前、考虑发展、适度超前的原则,结合项目区居住人口对医疗卫生的需求,规划新建1家600床左右的综合性医院。按照《综合医院建设标準》建标【2008】164号的要求,考虑综合医院建筑面积55000㎡,占地70.2亩,包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等方面设施。后续可根据实际需要,配备核磁共振成像装置、中药(或瑶药)诊断室等。

(四)其他公共服务配套工程

包括社区服务配套和金融邮电、公交站、垃圾中转站、消防站、汽车站、其他市政公共等公共场站。

社区服务配套:主要包括相关全民体育设施、社区应建避难场所、社区综合办公室等,总建筑面积约24000㎡。

公共场站:主要包括汽车站,燃气站、公交站、垃圾中转站、消防站、其他市政公用设施等,总建筑面积约47000㎡。

三、配套就业设施工程

要达到"搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标,需为搬迁户配备一定的就业设施。针对异地扶贫搬迁农户,计画以成本价配置“联排式”沿街商铺,在项目区设施集中商业(包括餐饮、商贸等传统商业)建材交易市场、民族工艺品交工交易市场等,通过农民就业培训基地分批培训后实现稳定创业。项目设计配套就业设施工程建筑总面积459745.73㎡,其中沿街铺面187745.73㎡,集中商业70000㎡,建材交易市场60000㎡,民族工艺品交工交易市场620000㎡,农民就业培训基地80000㎡。

四、配套基础设施工程

包括道路交通工程、广场及停车场工程、公园及景观绿化工程。

(一)道路交通工程

根据《城市道路交通规划设计规範》(GB50220-95)及《城市道路设计规範》(CJJ37-90)的要求,本项目用地区域规划建设的城市道路分为主干路、次干路和支路三级路网,道路用地575.35亩(合计383568.5㎡),道路率25%左右。路面均採用沥青混凝土面层。

干路方面:包括主干路和次干路,项目区规划建设“二纵九横”的干路体系。主干路为其中的“两纵一横”,其中一纵由规划建设的文化路引入,纵贯整个项目区;“一横”分别由兴化路与城北西路交汇往东北约500米延长线处引入;主干道设计红线宽度为40米,设计行车速度40公里/小时。次干路包括项目区域内规划的其他“一纵八横”,红线宽度为30米,计算行车速度30公里/小时。

支路方面:主要指连线项目区内各建筑单体、功能分区的道路,红线宽度为12-15米,计算行车速度20公里/小时。

(二)广场及停车场工程

项目规划新建2-3处广场,分别为文化中心广场和图腾广场。占地约36.3亩(合计24200.1㎡)。

本项目建筑第一层作为地下停车场(二层及以上为商住用),採取全框架混凝土结构。地下停车场建筑面积143928.49㎡,按照一个车位17㎡设计,共8500个地下停车位;同时,考虑临时办公需要,项目区设定71个地面生态停车位。

(三)公园及景观绿化工程

项目区内公园与城市绿化用地157.3亩(计104867.2㎡),规划在项目区东南面设定公园用地,计16.2亩(计10800.5㎡),景观绿化工程主要包括街头绿地、附属绿地等,共占地141.1亩(计94066.7㎡)。其中街头绿地主要包括项目区内各居住片区沿道路等,有一定游憩设施或起装饰性作用的绿化用地;附属绿地主要包括居住绿地、公共设施绿地、道路两侧绿地等。

建设发展

基于以上原因和调查数据分析,大化县聚集人气、推进城镇化建设的条件已经成熟。为此,大化县按照自治区党委、政府关于实施新一轮扶贫开发攻坚战以及关于加快推进城镇化跨越发展的重大工作部署,创新工作思路,决定将城镇化发展、易地扶贫搬迁、石漠化综合治理及产业开发4项工作结合起来,把不具备就地解决温饱问题的贫困人口搬迁到生活条件好、发展空间大的县城区进行“无土安置”,举全县之力建设“生态民族新城”(即易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程)。

一、凝心聚力,共筑新城

(一)领导关怀,群策群力

推进易地扶贫搬迁和城镇化,必须要有项目支撑。大化县将易地搬迁生态扶贫民族新城项目作为核心支撑项目,全力加以推进。在新城建设过程中,自治区原主席马飈、自治区现任主席陈武、自治区政协主席陈际瓦、自治区党委副书记危朝安、自治区党委常委、常务副主席黄道伟、自治区纪委原书记石生龙、自治区副主席蓝天立、自治区政协李彬、刘君、苏道俨三位副主席以及河池市委书记黄世勇、河池市市长何辛幸等上级领导亲临视察指导,对项目的实施给予了极大的关注和厚爱。自治区发改委、自治区住建厅等厅局对项目的实施给予大力支持和帮助,自治区发改委主任黄方方、自治区发改委副主任潘文峰,自治区住建厅副厅长吴伟权和各处室领导多次亲临现场解决项目建设中存在的实际困难。

为避免人为“造城”,出现“空城”,2012年以来,大化县连续3年在春节收假后上班的第一天,组织县四家班子领导利用一周的时间,深入大石山区和水电站库区,开展大调研活动。特别是2014年春节,大化县开展“进瑶寨、话发展、助搬迁”主题实践活动,组织全县干部职工上山下乡、进村入寨,和贫困民众共商发展大计,共谋建城良策,帮助民众解决实际问题,动员民众入迁新城。在各级领导和相关部门的大力支持下,2013年2月,新城项目被列入自治区层面统筹推进重大项目,坚定了大化县加快推进易地扶贫搬迁和城镇化的信心和决心。

(二)科学规划,合理布局

推进易地扶贫搬迁和城镇化,必须坚持规划先行。在推进新城建设过程中,大化县高度重视规划工作,高起点、高标準超前规划。聘请深圳市城建工程设计有限公司,按照“再造一个新大化”以及“基础设施完善,配套设施齐全”的要求,着重在道路交通、应急避难场所、给水排水、防洪排涝、电力、通讯、供气、园林绿化、各类市场、环境卫生、文化和体育等基础配套设施和公共服务设施方面,对新城进行规划,根据地形地貌依山而建,各组团功能合理布局,努力做到不留败笔、少留遗憾,为子孙后代留好发展空间。

新城规划总用地面积3158亩,规划安置1.5万户6万人,计画投资49.87亿元,发展整体定位为“居住、文化、商业、旅游”。项目建设主要包括安居工程、配套农民工培训就业设施基地、配套基础设施工程和公共服务设施工程等。功能区划分为“两轴、六区”,两轴:沿“一横一纵”的40米主干道与沿街商业及广场所构成地区具有绿色特徵的开放空间走廊,同时形成独具特色广场景观轴、视线景观带;“六区”:易地扶贫搬迁安置区,幼稚园、中国小、医院等公共服务区,被征地农户安置区,“七站八所”安置区,公园用地以及文化体育馆等公共服务区,就业服务区等。

(三)整合资源,市场运作

推进易地扶贫搬迁和城镇化,资金保障是关键。新城项目投资49.87亿元,单靠大化县财力,无法实现易地扶贫搬迁与城镇化建设共同发展的目标,必须整合资源,引入资本,共同建设。大化县将分散于发改、住建、扶贫、交通、民政、农业、林业、水利、国土、科教文卫、体育等部门的资金、项目、资源有效统筹起来,按照“渠道不变、用途不乱、捆绑使用、各负其责、各记其功”的原则,共同投入,缓解新城建设的资金压力。

除了整合资金、强化县级财政支持和个人自筹资金外,大化县还按照政府引导、市场主导的原则,引进香港·恆益集团合作建设新城。由政府提供土地,公共配套基础设施建设费用由县财政负担,开发商按照规划投资建设,在满足易地扶贫搬迁安置用地需要的基础上,将富余土地用于城建项目商品开发,所得收益弥补政府补助资金不足。通过市场化运作模式,既保证了易地扶贫搬迁安置项目的建设,又推进了城镇化的建设,同时也让参与开发的企业获得发展,使易地扶贫搬迁安置与城镇化建设两项工作实现有机结合,相得益彰。通过以上措施,大化县已整合各类资金9亿元投入项目建设,为新城建设提供了资金保障。

(四)用活政策,让利于民

在制定入迁政策方面,坚持按照政府引导、民众自愿的原则,充分调动农户搬迁的积极性。对入迁新城的农户,允许其保留原居住地的宅基地、林权、承包地,解决搬迁农户的后顾之忧;在户口政策上不设关卡,入迁农户可保留原籍,也可随安置办理转户手续;在教育、医疗、养老、低保、就业等社会保障方面,入迁农户与县城区户口享受同等待遇。

在制定房价等政策方面,坚持让利于民,通过利益驱动激发农户搬迁的积极性。一是以限价的方式框定开发商安置房售价。安置区设计120平方米和140平方米两种户型,第一批960户安置房售价每平方米1380元,选择120平方米户型的搬迁户,个人支付每平方米980元,政府补贴每平方米400元。选择140平方米户型的搬迁户,其中120平方米个人支付每平方米980元,20平方米个人支付每平方米1888元。二是严格落实国家易地扶贫搬迁政策。对易地扶贫搬迁户,每人补助6000元。三是把危房改造指标向易地扶贫搬迁户倾斜。对易地扶贫搬迁户,每户安排一个危房改造指标。四是设定集中商业(包括餐饮、商贸等传统商业)、民族工艺品交易市场等。在建材交易市场,为第一批960户入迁户配套安排每户20 平方米、每平方米售价3000元的商业面积,由购买农户自由组建经济实体,或由公司统一经营或统一对外出租,所得利益由组成的农户统一分配,保障入迁民众的收入。

二、以城聚业,以业兴城

易地扶贫搬迁和城镇化建设离不开产业支撑。在推进易地扶贫搬迁和城镇化进程中,大化县坚持把发展产业、集聚人气、繁荣市场作为城镇发展的基础性工作,大力发展生产性和生活性服务业,为入迁户提供更多、更合适的就业岗位。

(一)抢抓机遇,发展特色旅游业,拉动第三产业发展

主动融入河池巴马长寿养生国际旅游区,加快推进自治区级风景名胜区“大化红水河——七百弄风景名胜区”及国家3A级旅游景区“广西大化七百弄国家地质公园”建设,打造“全国岩溶生态旅游胜地、江河生态旅游示範区、中国奇石文化旅游首选地”。通过旅游业的发展,拉动娱乐、餐饮、购物、保全、保洁、物业管理等服务行业的发展,让入迁户增加就业、创业机会。

(二)推进工业集中区建设,聚集产业发展

通过工业集中区平台,吸纳东南沿海一带劳动密集型产业转移,培育县内扶贫产业园,吸收入迁户就业,拓宽入迁民就业渠道,实现易地安置与城镇化、工业化有机结合,为搬迁户提供能够从事产业生产、务工经商和就业的平台,提高入迁户的收入水平,使入迁户搬得进、稳得住、能发展、可致富。

经过多方努力,大化县易地扶贫搬迁和新型城镇化建设工作进展顺利。新城建成搬迁户安置公寓楼34栋、建材市场3万平米。易地扶贫搬迁第一批960户4804人陆续于2014年底入住,第二批893户4469人于2015年陆续入住,第三批554户2715人组织报名已经结束,计画于2016年底入住。到2020年,新城项目将新增城镇人口6万人,全县城镇人口将增加到22万人,城镇化率达45%。

项目进度

2012年6月6日,大化县生态民族新城开工仪式隆重举行,河池市市长何莘幸出席开工仪式并宣布工程开工。

2012年9月22日,在南宁举行的第九届中国—东协博览会上,大化县长蓝瑞轩在自治区外资专场代表县委、县政府与香港·恆益集团控股有限公司签约易地搬迁生态民族新城建设项目,总投资30亿元(后变更投资规模约为49.87亿)。

2014年底,第一批安置公寓基本建成,异地扶贫搬迁第一批960户(4804人)相继入住新城。

2015年3月,大化县生态民族新城教育类配套工程一期工程启动,包括幼稚园、国小、初级中学,预计2016-2017年工程竣工并交付使用。

2015年4月11日,大化县教师、参公及事业单位第一批团购房抽籤仪式在大化县生态民族新城举行。 抽籤仪式

抽籤仪式

抽籤仪式

抽籤仪式 热闹的抽籤现场

热闹的抽籤现场2015年8月19日下午,大化县委书记韦朝永在县生态民族新城会议室主持召开专题协调会,专题研究创新投融资机制推进大化县生态民族新城建设事宜。县委常委、县人民政府副县长黄碧海参加会议。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯