西安中轴线

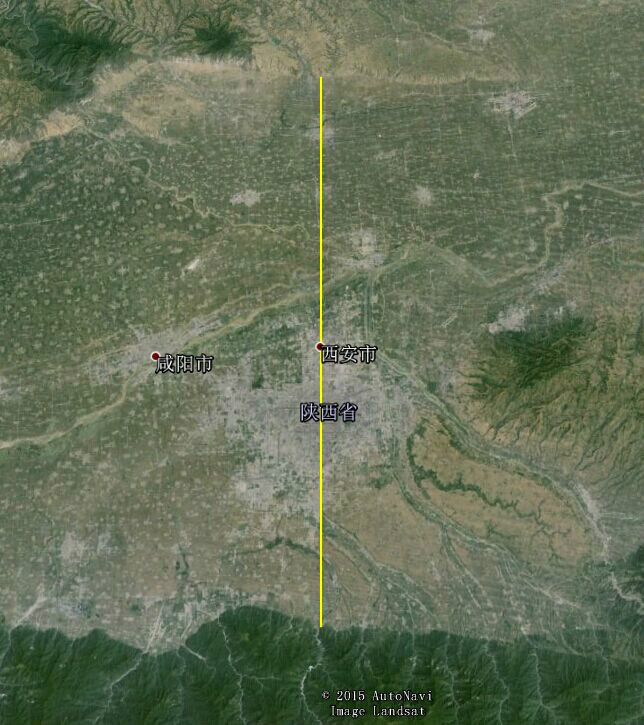

在2010年6月12日召开的“大西安总体规划空间发展战略研究国际论坛”上,“大西安”规划讨论稿——《大西安总体规划空间发展战略研究》首次亮相。规划讨论稿提出,在关中—天水经济区规划实施的大背景下,西安面临千载难逢的好机遇,也迎接着前所未有的大挑战——10年时间里,西安要建为面积800平方公里、人口1000万以上的国际化大都市,形成整个国家经济战略化的平衡点、区域协调化的带动点、华夏历史文化的传承点。在这伟大的规划当中,西安历史悠久,有着7000多年文明史、3100多年建城史、1100多年的建都史,是中华文明和中华民族重要发祥地,丝绸之路的起点。每一次的城市变迁,都是围绕着西安中轴线这个主轴去展开。

基本介绍

- 中文名:西安中轴线

- 外文名:Xian Axis

大西安规划

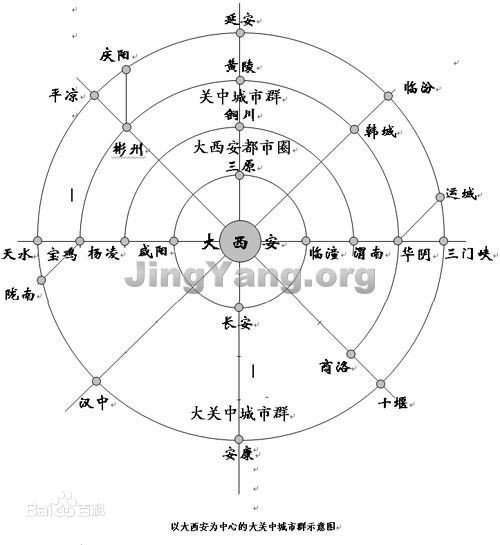

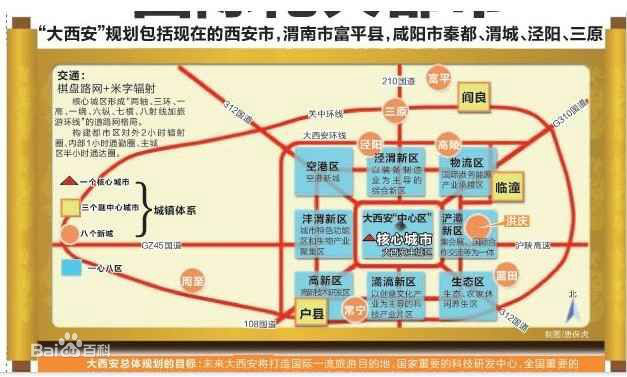

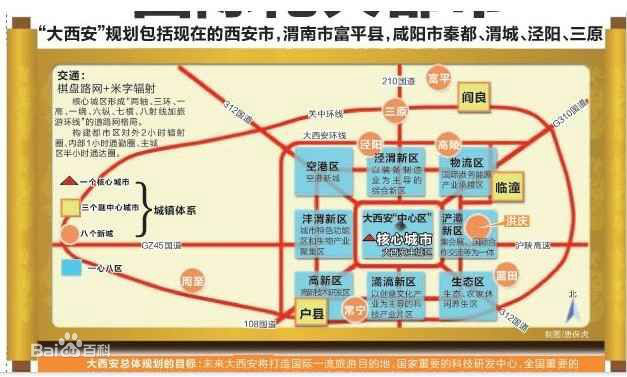

大西安的规划範围将包括西安市整个行政辖区,渭南市富平县、蒲城县,鹹阳市秦都、渭城、泾阳、三原“两区两县”,面积12009平方公里。其中主城区範围北至泾阳、高陵北交界,南至潏河,西至涝河入渭口及秦都、兴平交界,东至灞桥区东界,面积1280平方公里。

按照该构想,鹹阳市秦都、渭城以及泾阳、三原“两区两县”都在大西安範围内,其中,鹹阳和兴平交界以东的约95平方公里的区域在未来也将成为大西安的主城区。

2008年5月,国务院正式批覆西安市新一轮城市总体规划,时隔一年,2009年6月,国务院批准实施《关中-天水经济区发展规划》,在国家战略层面上提出2020年西安建设成为800平方公里、1000万人口以上的国际化大都市。

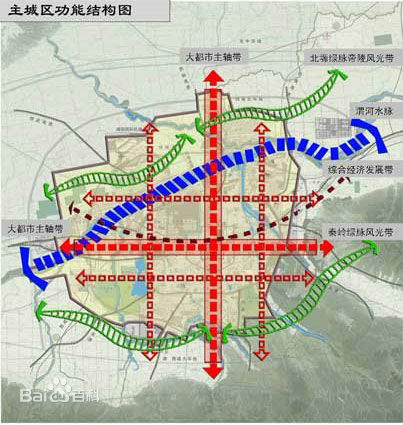

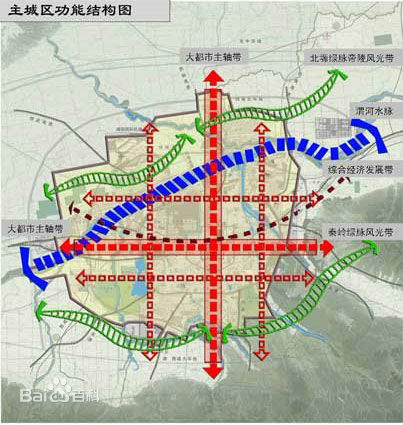

大西安空间发展战略规划研究分为以下四个层次,分别为:  大西安规划

大西安规划

大西安规划

大西安规划第一层次 大西安都市圈辐射範围

区域範围:洛阳、成都、重庆、武汉、郑州、太原、包头、银川、兰州。

区域铁路交通:一横:陇海铁路线;

一纵:包柳铁路线 (包西线-西康线-康渝线);

十辐射:郑西客运专线、西兰客运专线、大西客运专线、西成客运专线、大渝客运专线、西武客运专线、西银线、宁西线、侯西线、西平线。

第二层次 大西安都市圈範围

区域範围:西安、鹹阳、杨凌、富平、扶风、黄陵、铜川、渭南、华阴、柞水。

第三层次 大西安规划範围

包括西安市整个行政辖区、渭南富平县城及鹹阳市秦都、渭城、泾阳、三原“两区两县”,涉及用地共12009平方公里。至规划期末,建设用地共1329平方公里,总人口1200万人。

第四层次 大西安主城区规划範围

北至泾阳、高陵北交界,南至潏河,西至涝河入渭口及秦都、兴平交界,东至灞桥区东界。涉及用地共1280平方公里。 西安国际化

西安国际化

西安国际化

西安国际化生态体系规划 针对区域生态环境脆弱的现象,形成以秦岭北麓、渭河乾支流、湿地和北塬南坡为骨干,以自然保护区、林地、大遗址为基本要素的“一廊、两带、多水系”的区域生态体系。

构筑“生态基质——绿色廊道——绿地斑块”相互叠加的複合生态绿地系统格局。从城市形态结构出发,确定“四环八带多廊道”的绿化主骨架。

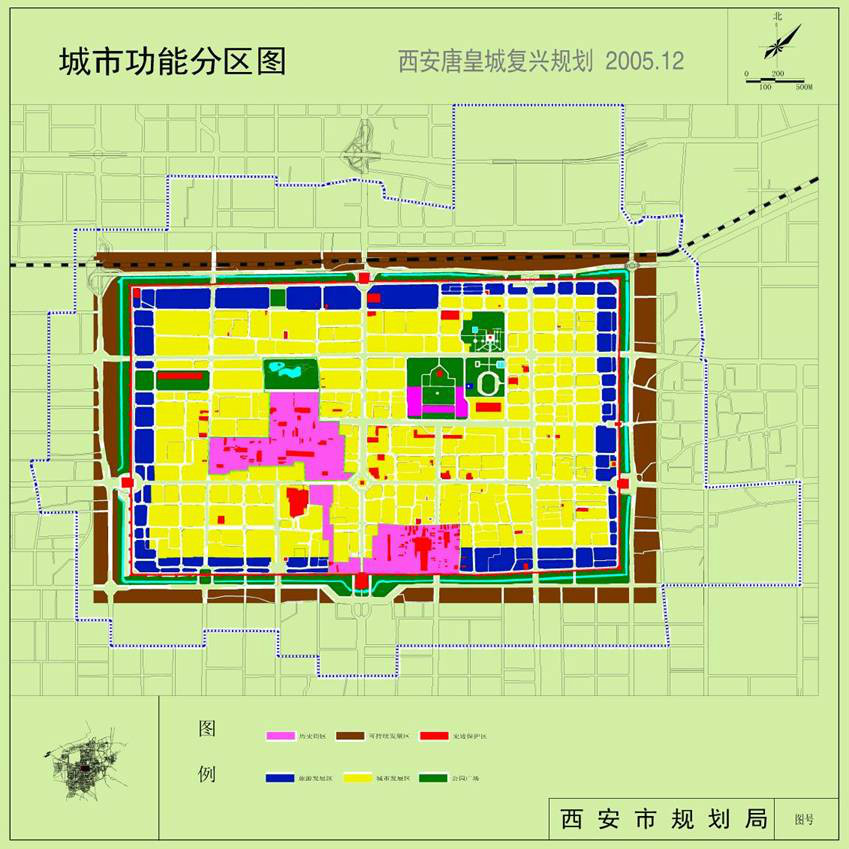

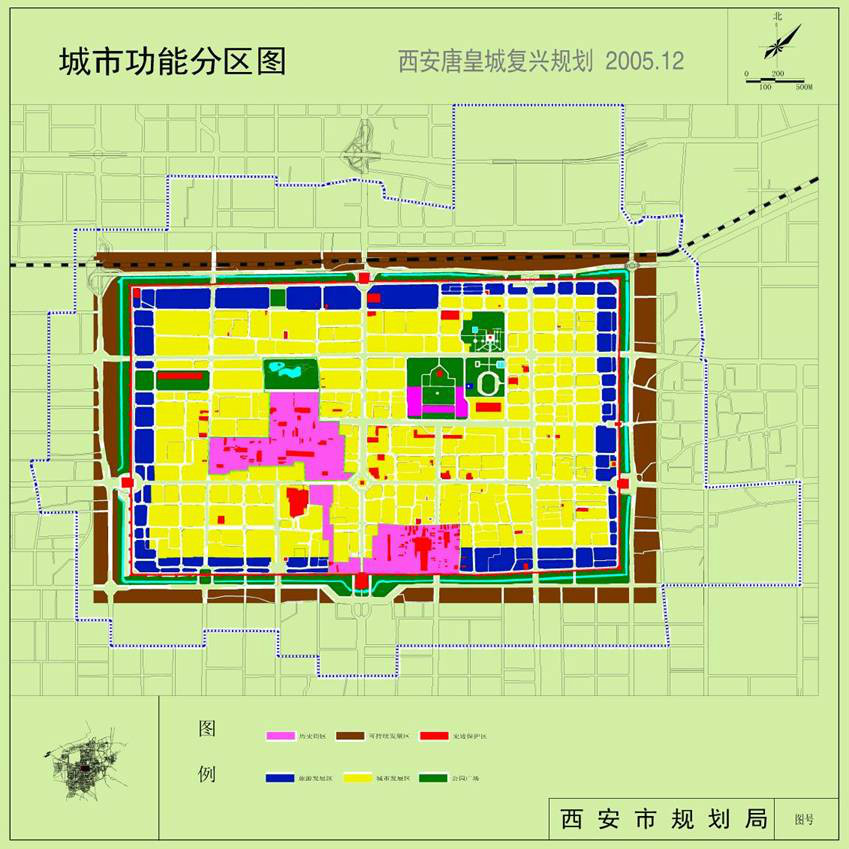

皇城复兴计画

在西安旧城改造的宏大计画中,有一个西安“皇城复兴计画”。位于西安老城区的市政府行政机构将向北郊方向迁移,建成新城区,而旧城区则成为旅游观光区。在2005年2月的西安市人代会上,时任西安市市长的孙清云在《政府工作报告》中强调:“西安将启动'皇城复兴计画'……这将是考验政府能力的系统工程。” 同时,西安市委也首次以白皮书形式对外发布《西安实现国际化、人文化、市场化、生态化战略目标》,重点着墨“皇城复兴”。 皇城复兴计画

皇城复兴计画

皇城复兴计画

皇城复兴计画该计画的範围包含三个部分,第一部分是“唐皇城”核心区,即环城路以内的区域;第二部分为“唐皇城”协调区,指的是环城路外延200米~500米的区域;第三部分为“唐皇城”相关区,指唐大明宫遗址和唐兴庆宫遗址。该範围内,规划部门建立了老城保护体系和保护名录,并在老城内严格实行建筑高度分区控制。

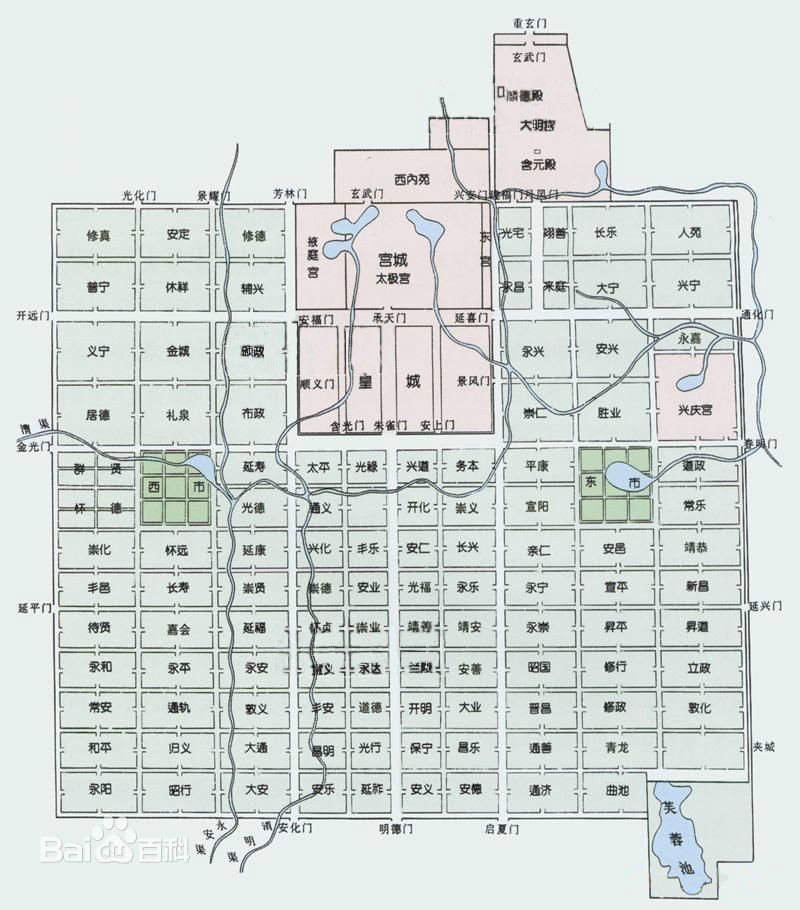

按照规划,老城区将分为五个部分:顺城旅游服务区(城墙内侧周边)、历史文化街区、文物古蹟保护区、城市发展区(城内)、可持续发展区(城外协调区)。通过以上五个分区体现城市形象和文化内涵,规划形成“两环——两街——四轴——五核心——二十里坊”的局面。此外,还有作为唐皇城复兴工程之一的顺城巷城市设计、骡马市步行商业街、大唐西市、长安锦园坊、大唐芙蓉园、唐大明宫御道规划设计、西大街改造、都城隍庙规划设计、洒金桥规划设计、贞观广场规划设计以及“西部第一水城”的规划设计等,都包含着浓郁的文化理念。 唐长安图

唐长安图

唐长安图

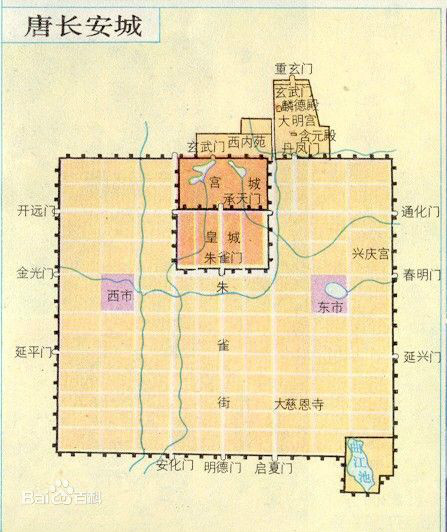

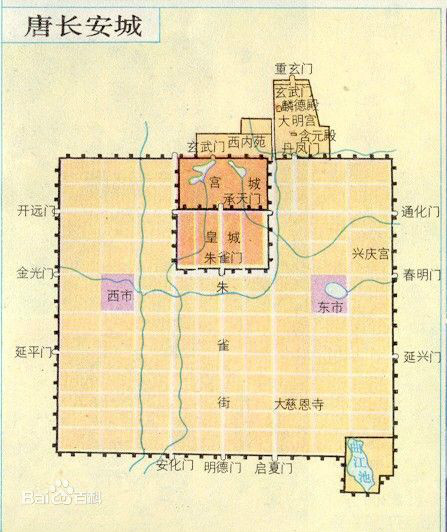

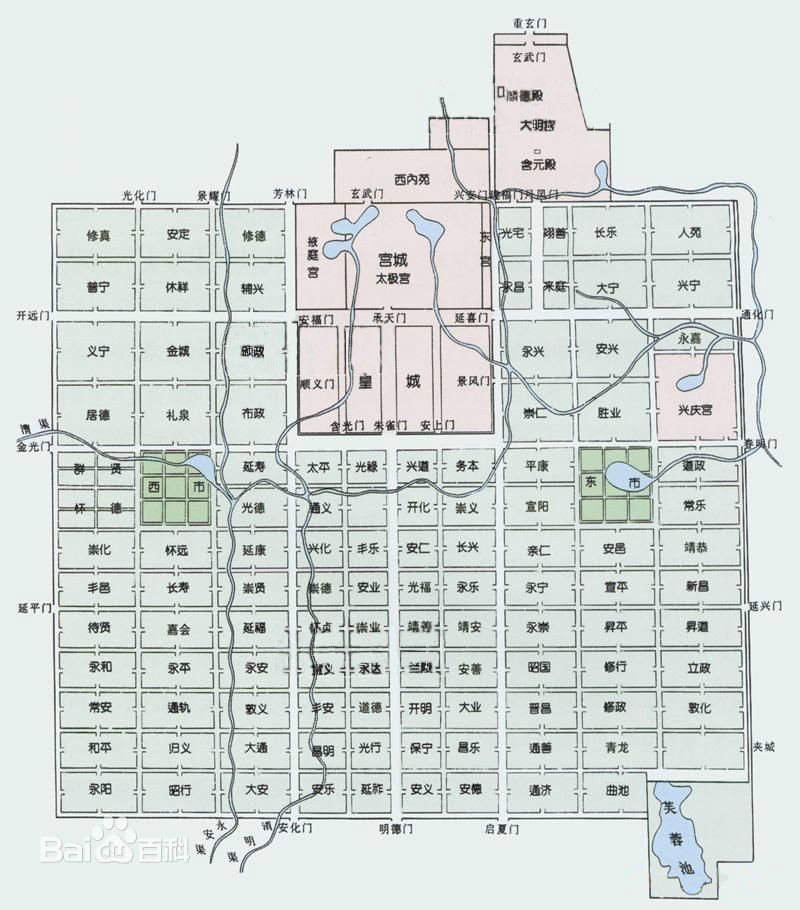

唐长安图唐皇城复兴主要是针对西安老城区(唐皇城和宫城)约五分之四面积加上大明宫在内区域拟定的长远规划,规划最长时间达五十年。古唐皇城位于今西安内南城区西部,宫城位于西北部,两者面积约为9.41平方公里。配合“皇城复兴”计画的实施,西安将实施“古新分治”,规划内容主要根据老城的历史文化内涵,以及经济、社会形态,结合商业、科技、旅游,保护及恢复传统街区,进行城市改造,把城市空间发展结构分为中心发展区、顺城旅游服务区、城市功能发展区和入城区。同时,与“古城”保持一定的间隔,集中建设“新城”,以承接从“古城”转移出来的部分功能,重组和完善西安城市功能体系。

根据规划,若干年后,“皇城”(老城区)内人口密度将大幅下降,取缔部分高层建筑,城市交通将以步行为主,辅以轻便简捷有传统文化特色的电瓶车、马车等交通工具。城市建筑主色调将恢复到灰色、土黄、赭石等“素”色,城市风格将以唐风为主,同时保留明清、民国时期的优秀建筑。主要发展观光旅游,构建互动模式。而四大区成为老城的发展主干,行政、交通、居住功能将是弱化,而旅游观光、文化交流功能则是加强。目的只有一个,还原西安历史古都风貌,重振盛唐风采。 唐长安城格局图

唐长安城格局图

唐长安城格局图

唐长安城格局图行政中心北迁

长安路沿线西安第四次城市总体规划确定拉大城市骨架,城市重心北移,跨过渭河向北拓展的发展战略。未来的西安将是大西安格局,东有临潼、西有鹹阳、南有长安、北有三原。 《唐皇城复兴规划》提出西安行政中心将北迁,退出老城,在距市中心约10公里的北城张家堡地区建设现代化新城。

西安“十一五”规划建议,要把经开区建成西部领先、集群发展的先进制造业基地和出口加工基地,形成新的中心市区。 北城的宏伟蓝图初绘。 连贯四方的区位优势,三轮驱动的战略规划,一掷亿金的巨大投入,北城的发展底气十足、前景可期。 可以看出,雄心勃勃的市委市政府要通过城市扩张的三级跳,立马张家堡区域,剑指渭河两岸,在西安地理版图和经济发展史上写下浓墨重彩的一笔。  行政中心

行政中心

行政中心

行政中心专家预见,未来的北城将加速度“城长”,市民的活动半径将空前放大,生活视野将空前开阔,居住感受将空前舒适。 战略机遇推动北城跨河发展 城市规划犹如一盏明灯,照亮了整个北城未来的发展轨迹。 按照西安第四次城市规划,拉大城市骨架,逐步形成“九宫格局、一城多心”的空间结构,形成新古分治、历史文化与现代文明交相辉映的大都市形态。

到2020年,西安中心城市要以唐长安城为核心区,以城市绕城线为基本轮廓,形成以户县为主的副中心,以新筑、临潼为主的副中心;以阎良为主的副中心;以高陵(跨过渭河)、泾河工业区、泾渭工业园为主的副中心;以长安为主的副中心。 西安大都市圈,将以中心城市为核心,建立"西鹹一体化"为主体的都市圈格局,东到渭南,西到杨凌,南到长安,北到三原。 过去的北城,没有繁荣的市场,满眼低矮的棚屋,给人一副荒凉的感觉。“拓北”就是要开发古城西安曾经落伍的北城,形成重要的产业基地、商贸物流中心和交通枢纽。  西安中轴线

西安中轴线

西安中轴线

西安中轴线如今北城已经形成以未央区、经开区为核心的城市新区。一出北门,沿未央大道行至张家堡,车水马龙,高楼林立,商业旺盛,产业繁荣。在二环以内,旧城改造步伐加快,原人们所说的"道北"区域开始规划改造,大明宫唐遗址正在修建中。二环以外,尤其在经开区,一个环境愈来愈优美、生活愈来愈便捷、功能愈来愈完善、经济愈来愈繁荣、影响力愈来愈强大的现代化城市新区雏形,已经展现在广大市民面前。

在北城,许多国家、省、市级重点工程昼夜施工,齐头并进。可以预见,随着渭河综合治理的启动,火车北站的建设、捷运南北主干线的修建、郑州至西安高速铁路客运专线建设的推进,将在北城形成巨大的城市交通网路,成为城市重心北移、北城发展最强的基础推动力。 陕西省房地产研究会王圣学会长认为,按照城市总体规划,北城的未来还要发生翻天覆地的变化,还要承担更多的城市扩张和发展重任。北城广阔的发展空间和投资前景又一次呈现在市民眼前,再一次成为创业投资的焦点和中外知名企业抢滩的热土,许多市民开始嚮往北城生活。 西安中轴线

西安中轴线

西安中轴线

西安中轴线张家堡将形成新的行政中心 曾几何时,占城市空间重中之重的行政中心区的布局,在何时、往何处、在多大程度上实现“迁移”,已是成为决定未来西安城市走向不可迴避的问题。政府南迁还是北迁曾一度引发整个古城西安市民和社会各界的大讨论。 如今,古城行政中心迁往北城已经明确,而且大局初定。不少经济专家告诉记者,政府北迁的号召作用将会加速北城政治经济、文化教育、医疗卫生、基础配套、园区建设、招商引资、环境最佳化、服务支撑体系的全面构建,在北城,物流、人流、资金流将会出现前所未有的聚集速度,有利于加快城市重心北移速度,加快新的城市中心市区形成,有利于西鹹一体化和构建陕西“一线两带”建设大核心。 大西安功能布局

大西安功能布局

大西安功能布局

大西安功能布局那幺,迁往北城的行政中心将会建成什幺样子。据了解,政府北迁共有三套规划方案,第一套方案,沿袭“九宫”格局,整个区域以南北向城市中轴线(未央大道)为脉络,分行政办公区、城运公园、商业中心、商务中心、城市交通枢纽、配套医疗区、文教综合区、居住区、二类工业区等9个功能区,布局总体上形成“一竖轴、两横轴、两街、两绿肺、三广场”的城市空间形态。专家介绍,在这套方案中,新城的标誌性建筑大体分为三个区域:行政中心区、城运公园和商务中心区。其中行政中心区位于新城中轴的东侧,总用地约64公顷,主要内容为市委办公楼、市政府办公楼、市政广场、中心会堂和城市博物馆等,行政中心区的建设不仅满足了新城的功能和结构发展,同时也是展示西安现代化风貌的标誌景观。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯