资本主义国家

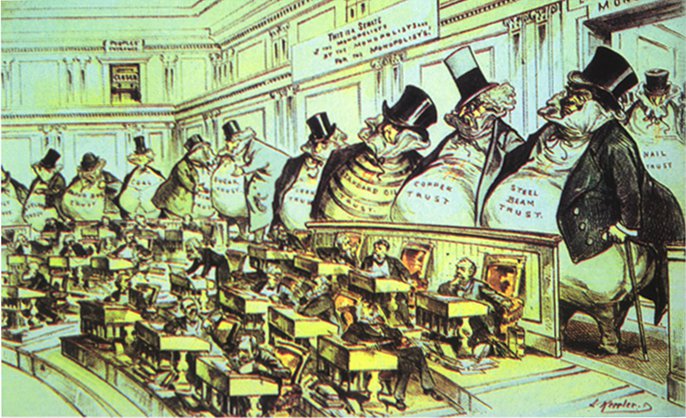

资本主义国家(英文名:The capitalist countries)是指以资本家占有生产资料、实行僱佣劳动制度为基础,由资产阶级掌握政权的国家。资本主义国家以机器大生产代替个体生产,生产力比封建社会有极大提高。商品生产和交换成为普遍的形式,劳动力也成为了商品。追求剩余价值是资本主义生产的绝对规律。生产的社会化和生产资料的资本家私人占有形式之间的矛盾,是资本主义国家的基本矛盾。这一矛盾在阶级关係上表现为无产阶级和资产阶级之间的对立和斗争。社会生产处于无政府状态,会导致经济危机。19世纪末20世纪初,资本主义国家完成由自由资本主义到垄断资本主义的过渡,从而进入帝国主义时代。

从世界分布上,绝大多数的国家属于资本主义国家,大致包括二战后的资本主义阵营国家(美国、英国、法国、德国、日本、义大利、加拿大、澳大利亚等)以及东欧剧变、苏联解体后的新增的资本主义国家(俄罗斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、乔治亚等)两部分。

基本介绍

- 中文名:资本主义国家

- 外文名:The capitalist countries

- 统治阶层:资产阶级

- 形式:普选制

- 主要国家:美国,英国,法国,德国,日本等

基本特徵

社会制度以资本家占有生产资料和剥削僱佣劳动为基础的国家。

它是资产阶级在反对封建制度的革命胜利后建立起来的,是资本主义生产关係适应生产力发展以取代封建社会生产关係的结果。资本主义生产关係主要是生产资料的资本家占有制。资本家占有生产资料并用以剥削出卖劳动力的僱佣工人,是资本主义社会的经济基础。在社会经济与生产关係中占统治地位的行政当局和受管理的人民的对立,是资本主义社会的主要矛盾。随着资本主义经济的发展,虽然在两大阶级内部的阶层有所变化,但它们作为资本主义社会的主要矛盾没有改变。资本主义国家的本质,是资产阶级对无产阶级的政治统治,是资产阶级专政。资本主义制度已经有三四百年的历史,经历了自由资本主义和垄断资本主义的发展时期。在不同发展时期,资本主义国家有不同的特点和某些制度的变化。

(一)商品生产发展到最高阶段,成为社会生产普遍的和统治的形式,劳动力也变成了商品。

(二)资本家占有生产资料,用僱佣劳动的方式从无产阶级中获得利益,生产的目的是获取工人创造的剩余价值。

(三)以使用机器的大生产为特徵,生产社会化同资本主义的私人占有之间 的矛盾构成资本主义社会的基本矛盾,这一基本矛盾贯穿于资本主义发展的始终,它在经济上具体表现为个别企业生产有组织和整个社会生产的无政府状态的矛盾,在政治上表现为资产阶级和无产阶级两大对抗阶级的阶级矛盾。资本主义的发展经历两大阶段——自由竞争的资本主义和垄断资本主义。

(四)与资本主义生产关係的统治形式相适应,资本主义以前的各种上层建筑被资产阶级的上层建筑所代替,产生了资产阶级的国家政权、法律制度和思想体系,形成包括资本主义生产方式和与它相适应的上层建筑的社会制度。

国家列表

二战后的资本主义国家

| 亚洲 | |||

|---|---|---|---|

日本 | 韩国 | 菲律宾 | 以色列 |

缅甸 | 泰国 | 马来西亚 | 新加坡 |

汶莱 | 印度 | 印度尼西亚 | 东帝汶 |

尼泊尔 | 不丹 | 孟加拉国 | 斯里兰卡 |

马尔地夫 | 巴基斯坦 | 约旦 | 伊朗 |

科威特 | 沙乌地阿拉伯 | 巴林 | 卡达 |

阿拉伯联合酋长国 | 阿曼 | 土耳其 | 伊拉克 |

叙利亚 | 黎巴嫩 | 巴勒斯坦 | |

| 欧洲 | |||

|---|---|---|---|

冰岛 | 义大利 | 丹麦 | 挪威 |

瑞典 | 芬兰 | 奥地利 | 列支敦斯登 |

瑞士 | 荷兰 | 比利时 | 卢森堡 |

英国 | 法国 | 爱尔兰 | 摩纳哥 |

安道尔 | 西班牙 | 葡萄牙 | 希腊 |

圣马利诺 | 马尔他 | 克罗地亚 | 斯洛维尼亚 |

波士尼亚和黑塞哥维那(简称波赫) | 马其顿 | 赛普勒斯 | 法罗群岛(丹) |

法罗群岛(丹) | |||

| 非洲 | |||

|---|---|---|---|

埃及 | 利比亚 | 突尼西亚 | 阿尔及利亚 |

摩洛哥 | 西撒哈拉 | 茅利塔尼亚 | 塞内加尔 |

甘比亚 | 马里 | 布吉纳法索 | 维德角 |

几内亚 | 几内亚比索 | 狮子山 | 赖比瑞亚 |

象牙海岸 | 加纳 | 多哥 | 赤道几内亚 |

尼日 | 奈及利亚 | 喀麦隆 | 乌干达 |

查德 | 中非 | 南非 | 苏丹 |

南苏丹 | 厄利垂亚 | 吉布地 | 圣赫勒那(英) |

肯亚 | 坦尚尼亚 | 卢安达 | 波札那 |

蒲隆地 | 赖索托 | 刚果民主共和国 | 加彭 |

圣多美和普林西比 | 史瓦济兰 | 尚比亚 | 马拉威 |

纳米比亚 | 葛摩 | 马达加斯加 | 塞席尔 |

模里西斯 | 留尼旺(法) | 辛巴威 | |

| 大洋洲 | |||

|---|---|---|---|

澳大利亚 | 纽西兰 | 巴布亚纽几内亚 | 索罗门群岛 |

万那杜 | 新喀里多尼亚(法) | 斐济 | 吉里巴斯 |

诺鲁 | 密克罗尼西亚 | 马绍尔群岛 | 北马里亚纳群岛 |

关岛(美) | 吐瓦鲁 | 瓦利斯和富图纳(法) | 萨摩亚 |

美属萨摩亚 | 纽埃(新) | 诺福克岛 | 帛琉 |

托克劳(新) | 库克群岛(新) | 汤加 | 法属玻里尼西亚 |

皮特凯恩群岛(英) | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 科科斯(基林)群岛(澳) | 圣诞岛(澳) |

| 北美洲 | |||

|---|---|---|---|

格陵兰(丹) | 加拿大 | 美国 | 墨西哥 |

瓜地马拉 | 贝里斯 | 萨尔瓦多 | 圣皮艾克和密克隆(法) |

百慕达(英) | 宏都拉斯 | 尼加拉瓜 | 哥斯大黎加 |

巴拿马 | 巴哈马 | 特克斯和凯科斯群岛(英) | 开曼群岛(英) |

牙买加 | 海地 | 多米尼加 | 波多黎各(美) |

美属维京群岛 | 英属维京群岛 | 圣基茨和尼维斯 | 安圭拉(英) |

圣巴泰勒米(法) | 安提瓜和巴布达 | 蒙特塞拉特(英) | 瓜德罗普(法) |

多米尼克 | 马提尼克(法) | 圣露西亚 | 圣文森特和格林纳丁斯 |

巴贝多 | 格瑞那达 | 特立尼达和多巴哥 | 荷属安的列斯 |

阿鲁巴(荷) | |||

| 南美洲 | |||

|---|---|---|---|

哥伦比亚 | 委内瑞拉 | 盖亚那 | 苏利南 |

法属盖亚那 | 厄瓜多 | 秘鲁 | 巴西 |

玻利维亚 | 智利 | 阿根廷 | 巴拉圭 |

乌拉圭 | 马尔维纳斯群岛 | 南乔治亚和南桑德韦奇群岛(英) | |

社会主义剧变后的国家

| 剧变的社会主义国家 | 备注 | 新增的资本主义国家 | 所属洲 |

|---|---|---|---|

苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联) | 1991年12月25日解体。 | 俄罗斯 | 欧洲 |

立陶宛 | 欧洲 | ||

乔治亚 | 欧洲 | ||

爱沙尼亚 | 欧洲 | ||

拉脱维亚 | 欧洲 | ||

乌克兰 | 欧洲 | ||

白俄罗斯 | 欧洲 | ||

摩尔多瓦 | 欧洲 | ||

亚塞拜然 | 亚洲 | ||

乌兹别克斯坦 | 亚洲 | ||

哈萨克斯坦 | 亚洲 | ||

吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | ||

塔吉克斯坦 | 亚洲 | ||

亚美尼亚 | 亚洲 | ||

土库曼斯坦 | 亚洲 | ||

匈牙利人民共和国(简称匈牙利) | 1989年10月23日宣布停止存在。 | 匈牙利 | 欧洲 |

罗马尼亚社会主义共和国(简称罗马尼亚) | 1989年12月28日宣布更名为罗马尼亚。 | 罗马尼亚 | 欧洲 |

保加利亚人民共和国(简称保加利亚) | 1990年11月15日宣布更名为保加利亚共和国。 | 保加利亚 | 欧洲 |

波兰人民共和国(简称波兰) | 1989年12月29日宣布更名为波兰共和国。 | 波兰 | 欧洲 |

德意志民主共和国(简称东德) | 1990年10月3日併入德意志联邦共和国。 | 德国 | 欧洲 |

阿尔巴尼亚人民共和国(简称阿尔巴尼亚) | 1991年4月宣布更名为阿尔巴尼亚共和国。 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |

南斯拉夫社会主义联邦共和国(简称南斯拉夫) 联邦制国家,1992年解体 | 塞尔维亚 | 欧洲 | |

黑山 | 欧洲 | ||

克罗地亚 | 欧洲 | ||

斯洛维尼亚 | 欧洲 | ||

波士尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | ||

蒙古人民共和国(简称蒙古) | 1992年2月12日宣布更名为蒙古国。 | 蒙古 | 亚洲 |

叶门民主人民共和国(简称叶门) | 1990年5月22日同阿拉伯叶门共和国合併为叶门共和国。 | 叶门 | 亚洲 |

民主高棉(简称高棉) | 高棉 | 亚洲 | |

高棉人民共和国(简称高棉) | |||

阿富汗民主共和国(简称阿富汗) | 1992年4月28日宣布更名为阿富汗伊斯兰国。 | 阿富汗 | 亚洲 |

衣索比亚人民民主共和国(简称衣索比亚) | 1991年5月28日被推翻。 | 衣索比亚 | 非洲 |

贝宁人民共和国(简称贝宁) | 1990年3月1日宣布更名为贝宁共和国。 | 贝宁 | 非洲 |

安哥拉人民共和国(简称安哥拉) | 1992年8月宣布更名为安哥拉共和国。 | 安哥拉 | 非洲 |

刚果人民共和国(简称刚果) | 1991年6月10日宣布更名为刚果共和国。 | 刚果 | 非洲 |

莫三比克人民共和国(简称莫三比克) | 1990年11月宣布更名为莫三比克共和国。 | 莫三比克 | 非洲 |

索马里民主共和国 | 1991年2月宣布更名为索马里共和国。 | 索马里 | 非洲 |

捷克斯洛伐克社会主义共和国 | 1993年1月1日分裂为捷克共和国与斯洛伐克共和国。 | 捷克 | 欧洲 |

斯洛伐克 | 欧洲 | ||

产生和发展

资本主义生产关係产生于封建社会内部。封建社会经济结构的解体使资本主义的要素得到解放。14、15世纪,地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的萌芽,但是资本主义时代是从16世纪才开始的。在封建社会末期,商品经济的发展,促进了封建社会自然经济的解体,引起小商品生产者的两极分化。资本的原始积累加速了这种分化,造成资本主义生产的基本条件:一方面产生大批失去生产资料而不得不出卖自己劳动力的无产者;另一方面巨额的货币和生产资料集中在少数人手里转化为资本。所谓资本原始积累,就是强制地使劳动者同他们的生产资料分离的历史过程,而对农民土地的剥夺是全部过程的基础。自给自足的自然经济被破坏,大量农民和手工业者破产,从而既给资本主义造成了劳动力市场,又给它造成了商品市场。剥夺农民和手工业者的历史在不同国家带有不同的特点,经历不同的阶段。劳动力转化为商品和生产资料转化为资本,标誌着简单商品生产向资本主义生产的过渡,也标誌着对劳动者的剥削形式的变换,即由封建剥削变成资本主义剥削。资本原始积累还包括对殖民地的侵占和掠夺,以及其他利用国家权力的暴力手段。

资本主义生产方式同封建制度的地方特权、等级制度和人身依附是相矛盾的。随着资本主义的发展,资产阶级的经济、政治力量不断壮大,为各国的资产阶级革命準备了条件。荷兰在16世纪末,英国在17世纪中叶,法国在18世纪末,德国及其他一些国家在19世纪中叶,先后爆发资产阶级革命,变革了封建制度,从而为资本主义生产方式取代封建的生产方式扫清了道路。

资本主义制度是经过工业革命,由工场手工业过渡到机器大工业以后最终确立的。15世纪末的地理大发现以及随之而来的殖民地的开拓,使销售市场扩大了许多倍,加速了手工业向工场手工业的转化。资本主义工场手工业由于在工场内部实行劳动分工,比资本主义初期实行简单协作的手工业,大大地提高了劳动生产率。到18世纪,在英国等先进的资本主义国家里,国内市场与世界市场的迅速扩大,越来越同工场手工业的狭隘的技术基础发生矛盾。资本家为了在竞争中获取更多的利润,要求进一步改进生产技术。在这种情况下发生了工业革命。工业革命诞生的机器大工业,标誌着资本主义生产的物质技术基础已经建立。资产阶级和无产阶级两大对抗阶级成为资本主义社会基本的阶级结构。科学技术的不断进步和套用于生产,促进了生产力迅速发展,使资本主义生产关係扩展到一切生产部门,同时也使无产阶级和资产阶级的对抗进一步发展。资本主义的产生和发展,在各个国家具有共同的规律并带来类似的后果,但是各个国家由于具体的历史条件不同,也具有各自的特点。

形态阶段

自由资本主义国家

资本主义上升时期的资产阶级国家。在这个时期,为适应自由资本主义商品经济等价交换和自由竞争的要求,人民在政治上提出“自由、平等、民主”等口号。这个时期各国的历史条件虽有不同,国家制度的具体形式也不完全相同,但基本上都採用资产阶级民主共和制,以立法、行政、司法三权分立和互相制衡为原则建立其政治制度。议会制度和由此产生的代表(议员)选举制度、竞选代表席位的政党制度,以及强调议会的权力,是自由资本主义时期资产阶级民主的主要表现,也是自由资本主义国家的主要特点。由于整个社会是以生产资料资本家占有制为基础,自由、平等、民主只能为占有生产资料的人民所享有,而人民是真正享有的,因而人民的民主共和制具有很大的民主性。K.马克思、F.恩格斯指出,人民的代议制国家政权不过是管理整个人民的共同事务的委员会。

进入帝国主义阶段后,资本主义国家虽不断扩大其行政权力,削弱议会权力,但资产阶级民主共和制一直是资本主义国家的典型形式。

阶段的资产阶级国家。在垄断资本主义阶段,由于科学技术的发展,生产手段的现代化,生产社会化的程度和生产力的发展水平比自由资本主义阶段更高。在生产关係方面,生产资料更集中到一小部分垄断资本家手里。垄断资本的发展,使资本主义社会固有的矛盾尖锐化。为了维护垄断资本的统治,自由资本主义国家必然发展为垄断资本服务的帝国主义国家。

主要特点

①逐渐改变以保护个人主义的自由、平等、权利为内容的资产阶级民主制度,向以保护垄断集团利益的集权制度发展,具体表现为削弱议会权力,扩大行政权力,把政府变成集中主要权力的“万能政府”。

②垄断资本家通过其代理人执掌政权或亲自担任政府要职,直接控制政府。

③政府广泛干预经济、社会事业和文化思想等领域,为维护垄断资本统治服务。

④为了应付国际社会尖锐複杂的矛盾和斗争,垄断资产阶级利用国家作为对外侵略与扩张的重要工具。强化外部职能,是垄断资本主义阶段国家的突出表现。

在垄断资本主义发展过程中,出现了法西斯国家和福利国家。

法西斯国家

帝国主义时代垄断资产阶级实行公开的恐怖统治和专制独裁的国家形式。第一次世界大战后,最先在义大利出现,后来在德国、波兰、奥地利、匈牙利、保加利亚、南斯拉夫、西班牙、芬兰、日本等国相继出现。由于各国历史背景不同,法西斯的形式不完全一样,但共同之点是:

在国内抛弃资产阶级民主制,实行个人独裁,用恐怖手段摧残劳动人民、迫害进步人士,实行种族压迫。

对外宣扬民族沙文主义、种族主义,推行侵略政策和战争政策,用最野蛮的手段侵略、奴役其他民族。法西斯专政是被经济危机和革命运动高潮吓破了胆的一小撮金融寡头採取的一种极端的暴力统治方法。

从统治方法来看是君主专制的变种,它不符合资产阶级统治的需要。第二次世界大战中德、意、日法西斯国家彻底失败,这种最野蛮、最残暴、公开的、恐怖的政治制度被各国人民所推翻。

福利国家

推行社会福利政策,以实现国民福利为主要目标的资本主义国家。从20世纪30年代美国总统F.D.罗斯福推行“新政”开始,美国逐步形成一套社会福利制度。第二次世界大战后,特别是60年代,欧洲许多国家,如英国、法国、联邦德国、义大利、荷兰、比利时、瑞士、瑞典、挪威、芬兰、丹麦、冰岛等国相继实行社会福利政策,形成一套全面的福利制度。

福利国家实际上是垄断资产阶级在工人阶级和广大人民压力下所实行的一种改良,利用国家实行社会福利政策来缓和日益尖锐的阶级冲突。垄断资产阶级在保留资产阶级民主制度的外壳下,扩大政府权力,把“消极国家”变为“积极国家”,政府加强对资本主义经济的干预和调节,企图用国家再分配的办法来解决社会矛盾。在实践中,一些实行社会福利政策的国家,出现了财政巨额赤字,通货膨胀,生产下降,失业增加的严重局面,迫使欧洲一些国家政府和议会重新考虑这种政策的前途。

组织形式

在实行资产阶级专政的前提条件下,一般採取“普选制”和“议会制”等民主形式,其政治组织形式主要有”民主共和制“和“君主立宪制”。

社会形态

两极世界理论分阶段地回顾了外部压力与资本主义内部社会形态变革的过程,将资本主义分为土地侵占资本主义殖民体系、土地贡税资本主义殖民体系和原料市场资本主义殖民体系三个发展阶段。英国崛起到19世纪中叶是土地侵占殖民阶段,殖民体系的社会形态是类似于原始社会和奴隶社会时期的以侵占土地为目的的奴隶制;19世纪中叶到二战结束是土地贡税殖民阶段,19世纪中叶到19世纪末期是土地贡税殖民的第一环节,19世纪末期到二战结束是土地贡税殖民的第二环节,殖民体系的社会形态是类似于封建社会时期的以获取基于一定土地上生存的人民上缴的贡税为目的的农奴制;二战后到21世纪上半叶是原料市场殖民阶段,二战后到20世纪70年代是原料市场殖民阶段的第一环节,20世纪70年代到21世纪上半叶是原料市场殖民阶段的第二环节,殖民体系的社会形态是以获取基于国际不平等分工的原料和市场为目的的经济殖民形态。

基本矛盾

资本主义国家的社会基本矛盾

资本主义代替封建主义,对生产力的发展起了巨大的促进作用。但是,随着生产力的发展,资本主义的基本矛盾——生产社会化和资本主义的私人占有之间的矛盾也在发展。资本主义生产把从前个人的生产资料变为社会化的,即由大批人共同使用的生产资料,生产本身也从一系列的个人行动变成一系列的社会行动,产品从个人的产品变成社会的产品。但是,这些社会化的生产资料和产品却不是归那些真正使用生产资料生产这些产品的劳动者所共有,而是归资本家所有。这就是资本主义生产方式的基本矛盾,是产生资本主义社会一切矛盾和冲突的根源。

这个基本矛盾表现为无产阶级和资产阶级的对立。僱佣劳动是资本主义生产的基础。马克思通过剩余价值的发现证明,僱佣工人的劳动所创造的价值大大超过资本家购买劳动力所支付的价值,两者的差额就是资本家无偿占有的剩余价值。在资本的竞争中,剩余价值转化为平均利润,不仅产业资本家,而且商业资本家、借贷资本家都参加了剩余价值的瓜分。在资本主义社会,地租也是剩余价值的转化形式。工人阶级创造的剩余价值是整个资本家阶级发财致富的源泉,是资本积累和扩大再生产的源泉。获取剩余价值或追求利润,是资本主义生产方式的绝对规律,是资本家进行生产和从事各种活动的唯一目的和动机。一切提高生产力的手段,同时都是生产相对剩余价值(即缩短再生产工人劳动力价值的时间,相对延长生产剩余价值的时间)的手段。机器的改进使越来越多的劳动者受到排挤,形成一支产业后备军。这支后备军是工人阶级对资本家进行斗争的绊脚石,是资本家把工资抑制在合乎其需要的低水平上的调节器。机器的改进,科学技术成果的套用,本来是增加社会财富、缩短劳动时间的有力手段,在资本主义条件下却变成了提高劳动强度、增加失业人口、使无产阶级陷于贫困的手段。所以无产阶级和资产阶级的利益是根本对立的,无产阶级创造的社会财富越多,它自身受剥削的程度也越深。马克思指出,在资本主义体系内部,一切提高社会劳动生产力的方法都是靠牺牲工人个人来实现的,不管工人的报酬高低如何,同资本积累相适应的是工人贫困的积累。

社会化生产和资本主义所有制之间的矛盾还表现为个别企业生产的组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立。简单商品生产已经包含着社会生产无政府状态的萌芽,资本主义生产方式把这种无政府状态推向极端。大工业和世界市场的形成使资本家之间的斗争具有普遍性和空前激烈性。资本家为了占有更多的剩余价值,同时也在竞争规律的支配下,竭力套用科学技术的成果,不断改进机器,加强自己企业中社会化生产所具有的组织性,其结果是不断加剧整个社会生产的无政府状态。资本主义大工业巨大的扩张遇到了资本主义占有所造成的市场相对狭小的限制,社会化生产所必需的客观比例遇到了整个社会生产无政府状态的破坏,冲突便成为不可避免。

1825年以来,资本主义经济危机周期性地爆发,就是这种冲突的突出表现。在危机中,资本主义生产方式的全部机构在自己创造的生产力的压力下失灵了。周期性经济危机表明,社会生产力以日益增长的威力要求摆脱它作为资本的那种属性,要求在事实上承认它作为社会生产力的性质。生产力的这种反抗,迫使资本家阶级不得不在资本关係内部可能的限度内,部分地承认生产力的社会性质。由资本集中而产生的股份公司、垄断组织以及国家占有就是这种趋势的表现。19世纪末、20世纪初,资本主义从自由竞争阶段过渡到它的最高阶段,即垄断资本主义阶段。但是,无论转化为股份公司和垄断组织,还是转化为国家财产,都没有消除资本的属性。资产阶级国家,不管它的形式如何,君主立宪制也好,议会共和制也好,本质上都是资本主义的机器,理想的总资本家。而工人仍然是僱佣劳动者、无产者。资本关係并没有被消灭,反而被推到了顶点。因此要真正解决资本主义的矛盾和冲突,真正在事实上承认现代生产力的社会本性,必须用社会主义代替资本主义。

资本主义被社会主义代替的历史必然性

社会主义代替资本主义的必然性,只有在实现它的实际条件已经具备的时候,才能成为现实。资本主义在它的发展中已经为自己的灭亡準备了充分的物质条件。在现代,高度发展的社会生产力,已经使资产阶级对生产资料和产品的占有,以及对政治、精神的统治,成为经济、政治和精神发展的严重障碍。生产资料从资本主义的桎梏下解放出来,是生产力不断地加速发展的先决条件。实现社会主义,为消除资本主义对生产的人为障碍、消除资本主义对生产和产品的明显浪费和破坏创造了前提。

在社会主义条件下,社会生产不仅能保证一切社会成员有富足和充裕的物质生活,而且还能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用。随着资本主义的发展,社会主义代替资本主义的经济条件已经具备。资本主义还为自己準备了掘墓人——无产阶级。无产阶级是新的生产方式的代表者,它是最具有革命性、组织性的阶级。自从马克思主义诞生以后,无产阶级有了科学理论的武装,建立了自己的政党,它同资产阶级的斗争进入了新的阶段。1917年俄国十月革命的胜利,开闢了人类历史的新纪元,证实了社会主义代替资本主义的历史必然性。第二次世界大战以后中国革命和其他一些国家革命的胜利,更使社会主义的实现在地球的大片土地上成为现实。资本主义为社会主义所代替,是不以人们的意志为转移的客观规律。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯