沂蒙老区

沂蒙,这里是举世闻名的的革命根据地之一,在抗日战争时期和解放战争时期沂蒙人民用自己的双手曾为中华民族的独立和人民解放立下了不朽功勋,沂蒙是一片血染的土地,一片红色的沃土,为中华人民共和国的建立,沂蒙人民在中国革命史上做出了巨大的牺牲和贡献。

基本介绍

- 中文名:沂蒙老区

- 评价:举世闻名的的革命根据地

- 涉及人物:算圣—刘洪、智圣—诸葛亮等

- 性质:历史、纪念

两战圣地 红色沂蒙

人文概念 地域範围

沂蒙,一片神圣的土地,一片红色的沃土。

坐落在沂蒙山区腹地的临沂市是着名的革命老区,也是沂蒙山区的政治文化中心。抗日战争和解放战争时期,这里都是着名的革命根据地之一,被誉为两战圣地、红色沂蒙。

沂蒙老区,又称沂蒙山区, 沂蒙山是一个人文地理概念,主要指的是以蒙山、沂水为地域标誌的革命老区——沂蒙山区,这里是着名的红色旅游胜地。 历史上的沂蒙,今天大致包括现在的山东省临沂市的三区九县(兰山区、罗庄区、河东区、沂南县、沂水县、郯城县、费县、平邑县、苍山县、莒南县、蒙阴县、临沭县)和淄博市沂源县、日照市莒县、济宁市泗水县

两战圣地 红色沂蒙

井冈山、延安与沂蒙山是中国革命战争时期最重要的三大老革命根据地,后来,沂蒙曾被无数革命后人誉为“两战圣地、红色沂蒙”。

蒙山巍巍千秋,沂河滔滔万代。共和国元帅陈毅说是沂蒙人民用小推车推翻了蒋家王朝,推翻了三座大山,推出了一个人民当家作主的新中国,一点也不夸张。在抗日战争和解放战争时期,临沂作为山东解放区的首府,有“华东小延安”之称,在抗日战争和解放战争时期,这里都是着名的革命根据地之一,被誉为两战圣地、红色沂蒙。

刘少奇、徐向前、罗荣桓、陈毅、粟裕、谷牧、罗炳辉等老一辈无产阶级革命家曾在这里战斗、生活过,留下了大量的革命遗蹟。抗日战争和解放战争期间,沂蒙老区420万人口中,有140万民众参军支前,3万沂蒙优秀儿女献身疆场。沂蒙人民与山东党政军一起,在沂蒙这块红色的热土上,共同创造了“爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神。

三年多的解放战争中,在“一切为了前线,一切为了战争胜利”的口号鼓舞下,沂蒙支前民工就达1018523人,支前小推车达到了314279辆,担架60397付。淮海战役期间,一共有560万人出民工,其中来自沂蒙山区的就近百万。陈毅元帅曾经很形象地形容:“淮海战役是沂蒙老区人民用小推车推出来的”,同时又说:“我进了棺材也忘不了沂蒙人民,他们用小米养育了革命,用小推车把革命推过了长江。”充分表达出对沂蒙老区人民无限的感激之情。

“鲁南古城秀,琅琊名士多”,乾隆皇帝巡游山东对沂蒙琅琊一带人才辈出的历史充满了溢美之词。

在沂蒙这片钟灵毓秀的神奇沃土上,曾经诞生了无数圣贤奇才,如“书圣”王羲之、王献之、颜真卿、着名教育家《颜氏家训》作者颜之推、“算圣”刘洪、“孝圣”王祥、“宗圣”曾子、南北朝着名文学评论家刘勰、东晋名相王导、荀子、孔子的老师郯子、一代名将蒙恬、西晋大将羊祜、民族英雄左宝贵、何承天、西汉名相匡衡(凿壁偷光,好学典範)等的故乡。 孔子七十二贤徒,临沂籍十三人;着名二十四孝,临沂占有七孝。 他们灿若星辰,光照千秋,折射着沂蒙大地人杰地灵、钟灵毓秀的光辉。

在沂蒙这块神奇的土地上,也诞生了无数可歌可泣的革命英雄儿女:如沂蒙六姐妹、沂蒙母亲、沂蒙红嫂,他们的大无畏精神后来被概括为沂蒙精神,沂蒙精神与井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神一样,都是中华民族宝贵的精神财富。至今,仍激励着广大沂蒙人民在新的领域昂首阔步前进。前国家主席江泽民来临沂视察时曾为其题字“事在人为,后来居上”。

我们一提起“沂蒙精神”,很自然地就会联想到解放战争年代沂蒙人民推着独轮小车,带着煎饼、大葱支援前线的情景。沂蒙人民为中国革命做出了重大牺牲和贡献。八百里沂蒙钟灵毓秀,战争年代“百万人民拥军支前,10万英烈血洒疆场”载入史册。陈毅元帅曾深情慨叹:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人。他们用小米供养了革命,用小车把革命推过了长江!”。尤其是1947年5月那场闻名中外、震惊环宇的惨烈战争,使沂蒙山的孟良崮变成了一座人民战争的丰碑,足以惊天地,泣鬼神!

沂蒙山区十万英烈血洒疆场,乡乡有红嫂,村村有烈士。与日本侵略者血战到底的“全国抗日楷模村”渊子崖,用乳汗救伤员的“沂蒙红嫂”,支前模範“沂蒙六姐妹”等一大批英雄群体至今让人动容。沂蒙人民为抗击外来侵略和中国革命的胜利作出了巨大的贡献和牺牲。车轮滚滚的支前队伍、送子送郎参军的动人场面、红嫂的感人故事、名垂青史的孟良崮战役记下了这一段光荣的革命业绩。

沂蒙山革命根据地是抗日战争、国内战争时期中共在国内最重要的根据地之一,为淮海战役的胜利做出了不可磨灭的贡献,是中共山东省政府、中共华东局的创立地,也是国内战争时期国民党重点进攻的解放区(山东解放区)。许多中共领导人和国共两党高级将领曾经在此战斗过、工作过,包括刘少奇、谷牧、徐向前、罗荣桓、陈毅、粟裕、罗炳辉、张自忠、张灵甫,其中抗日时期,张自忠将军在临沂成功阻击着名的板垣师团,为台儿庄战役的部署取得了时间,为山东整个战局的稳定做出了巨大贡献,张自忠将军是抗日战争时期中国牺牲的军衔最高的将军。

沂蒙是一块古老神奇的文化沃土,是一块神圣的红色土地。沂蒙精神是在中国共产党的领导下,在人民军队的哺育下,山东党政军与沂蒙人民共同创造的财富。沂蒙精神代代相传,生生不息,沂蒙人吃苦耐劳、勇往直前、永不服输、无私奉献的沂蒙精神让世人为之动容。从毛泽东同志批示过的历家寨,到全国第一个电气化村刘团村,再到艰苦奋斗的新典型罗庄、沈泉庄、九间棚,体现了临沂人民吃苦耐劳、自强不息的精神风貌。

八百里蒙山沂水,曾是“四塞之崮、舟车不通、外货不入、土货不出”之地。而今,这里令人难以置信地崛起了全国着名的商品交易市场,工、农、商、旅、交通、城建、通讯、电力及各项社会事业全面进步, 临沂批发城闻名全国,位居全国综合批发市场第二位,成为鲁、苏、豫、皖地区最大的商品集散地,成为名副其实的中国物流之都。

位于沂蒙腹地的临沂批发城共有各类批发市场将近100处,拥有摊位2.5万个, 每天,20多万客商进出山东临沂,激活了沂蒙经济,连续三年跻身全国十大批发市场前三位。 现在仅次于浙江义乌,居全国第二,有“南义乌,北临沂”之称,临沂由四塞之崮、舟车不通到自强不息的临沂人“买天下、卖天下”,不能不说是沂蒙精神创造的又一奇蹟。

文化圣地、灿烂沂蒙

沂蒙,自古以来,名人辈出、灿若群星,叹为观止,是齐文化的代表和翘楚,就名人产出量而言,沂蒙地区稳坐头把交椅。以沂蒙之地为代表的齐文化与以孔孟之地为代表的鲁文化,遥相呼应,相互激荡、影响,共同形成了齐鲁文化的两大精神核心。

沂蒙山区着名人物有:书圣王羲之、智圣诸葛亮、颜真卿、蒙恬、算圣刘洪、王献之、王导、左宝贵、刘勰、匡衡、孝圣王祥、鲍照、颜之推、宗圣曾子、荀子、郯子等等众多光照千秋的名字。

算圣—刘洪(东汉)

中国珠算之父、杰出的天文学家、数学家

刘洪,字元卓,东汉泰山郡蒙阴(今山东蒙阴县)人,约东汉永建四年(公元129年)生,约建安十五年(公元210年)卒,是我国古代杰出的天文学家和数学家。

刘洪于汉桓帝延熹年间(158-166年),“以校尉应太史徵,拜良中”。为官数载,清正廉洁,吏民皆畏而敬之。 刘洪在任山阳太守以后,还曾迁任曲城(今山东掖县)侯相,地位与郡太守相当。刘洪在为相期间,赏罚分明,重教化,移风易俗,吏民畏而爱之,成为远近闻名的颇有威望和政绩的行政官员。

《后汉书》说,洪善算,当世无偶。东汉魏人徐岳所着的《数术记遗》一书。徐岳在书中说:“刘会稽,博学多闻,偏于数学……隶首注术,仍有多种,其一珠算。”徐岳所说的刘会稽就是刘洪。 刘洪是珠算之父,被尊为“算圣”。珠算是中国五大发明之一。

我国第一部曆法《乾象曆》刘洪经过精心地研究,创造了我国第一部曆法《乾象曆》。《乾象曆》对历代曆法的修订产生过极大的影响,为后世所沿用。

公元206年,刘洪最后审定了他的乾象曆,这是他在初成乾象曆以后,又经过10余年的研究、检验、充实和提高而成的曆法杰作。可惜,刘洪大约在公元210年去世,在生前他没有看到他为之付出数十年心力的乾象曆被正式颁用。但他的心血没有白费,经徐岳的学生阚泽等人的努力,乾象曆在公元232—280年正式在东吴行用。更重要的是,乾象曆以它的众多创造,使传统曆法面貌一新,对后世曆法产生了巨大的影响,在中国古代曆法史上写下了光辉的篇章,刘洪也以取得划时代成就的天文学家而名垂青史。

月亮运动和交食的研究成果—领先世界

刘洪的天文学成就大都载于乾象曆中,他的贡献是多方面的,其中以对月亮运动和交食的研究成果最为突出。

刘洪当时提出的交食周期值的现代研究表明,其精度是入汉以来最高的,而且在当时世界上也是先进的数值。这些事实和成果都表明了刘洪重视实践及其检验、严谨公允和实事求是的科学态度。

智圣—诸葛亮(三国)

诸葛亮字孔明(公元181—234年),号卧龙(也作伏龙),汉族,琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,蜀汉丞相,三国时期杰出的政治家、战略家、发明家、军事家。

在世时被封为武乡侯,謚曰忠武侯;后来的东晋政权为了推崇诸葛亮的军事才能,特追封他为武兴王。代表作有《前出师表》、《后出师表》、《诫子书》等。发明木牛流马、孔明灯等。成都有武侯祠,唐代伟大诗人杜甫写有《蜀相》名篇。

陈寿《三国志》:诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道;尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮;善无微而不赏,恶无纤而不贬;庶事精练,物理其本,循名责实,虚伪不齿;终于邦域之内,鹹畏而爱之,刑政虽峻而无怨者,以其用心平而劝戒明也。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。

历史评价:

刘备:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。” “君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”

司马徽:“儒生俗士,岂识时务?识时务者在乎俊杰。此间自有卧龙、凤雏。”

孟获:“公,天威也,南人不复反矣。”

贾诩:“诸葛亮善治国。”

刘晔:“诸葛亮明于治而为相。”

徐庶:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。” “诸葛孔明者,卧龙也”

司马懿:“真乃天下奇才也

司马炎:“善哉,使我得此人以自辅,岂有今日之劳乎!”

刘禅复诸葛亮丞相诏书:“街亭之役,咎由马谡,而君引愆,深自贬抑,重违君意,听顺所守。前年耀师,馘斩王双;今岁爰征,郭淮遁走;降集氐、羌,兴复二郡,威镇凶暴,功勋显然。方今天下骚扰,元恶未枭,君受大任,乾国之重,而久自挹损,非所以光扬洪烈矣。今复君丞相,君其勿辞。”

刘禅祭奠诸葛亮诏书:“惟君体资文武,明睿笃诚,受遗託孤,匡辅朕躬,继绝兴微,志存靖乱;爰整六师,无岁不征,神武赫然,威镇八荒,将建殊功于季汉,参伊、周之巨勛。如何不弔,事临垂克,遘疾陨丧!朕用伤悼,肝心若裂。夫崇德序功,纪行命謚,所以光昭将来,刊载不朽。今使使持节左中郎将杜琼,赠君丞相武乡侯印绶,謚君为忠武侯。魂而有灵,嘉兹宠荣。呜呼哀哉!呜呼哀哉!”

康熙大帝:“诸葛亮云:鞠躬尽瘁,死而后已。为人臣者,惟诸葛亮能如此耳。”

唐朝着名诗人杜甫曾对诸葛亮的事迹甚为欣赏,曾作过数首诗关于诸葛亮,包括《蜀相》 (当中有两首同名蜀相)、《咏怀古蹟其四》、《诸葛孔明》、《八阵图》、《古柏行》、《武侯庙》、《诸葛庙》、《阁夜》 。当中《蜀相》中“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,亦成为日后讲述诸葛亮一生的名句。其他诗人亦有作过不少诗词讚赏诸葛亮,如唐代大诗人李白的《读诸葛武侯传书怀,赠长安崔少府叔封昆季》、宋朝政治家文学家王安石的《诸葛武侯》(两首)、南宋诗人陆游的《游诸葛武侯书台》,唐朝窦常的《谒诸葛武侯庙》,唐朝章孝标的《诸葛武侯庙 》,明朝文学家杨慎的《武侯祠》、近代历史学家郭沫若的《蜀道奇》,还有近代政治家董必武、陆定一等。

一代伟人毛泽东在肯定诸葛亮才智的同时,曾试图分析诸葛亮统一中国失败原因,针对诸葛亮在“隆中对”中提出的荆州、益州两路出击北伐曹魏的总战略,评论说:“其始误于隆中对,千里之遥而二分兵力。其终则关羽、刘备、诸葛亮三分兵力,安得不败。”前一句的意思是诸葛亮的战略不妥,荆州离益州千里之遥,两地分兵的做法必然让蜀汉失去兵力上的优势。后一句“三分兵力”指的是关羽之镇守荆州、刘备之进攻东吴、诸葛亮之北伐中原,“三分兵力”的历史事实最终导致蜀汉元气大伤,失去的统一中国的基础。然而亦有人不同意毛泽东的分析,隆中对本是希望以“利尽南海”的全个荆州支持荆州军北伐,再加上益州进行钳形战略,但后来刘备未能达到,亦因南郡之失,才令关羽失去在襄樊之战中的优势,而非为二分兵力之果。另一方面,对于失街亭、斩马谡的历史事件,毛泽东曾评点道:“初战亮宜自临阵。”认为当时诸葛亮应亲率大军挺进、临阵调度,不应分散兵力、委责于人。

成都武侯祠诸葛亮殿悬挂的攻心联,为清朝学者赵藩所作,此联曾引起毛泽东等的重视,其内容是:“能攻心则反侧自消,从古知兵非好战;不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思。 ”

伟大的革命先行者孙中山在“三民主义”之“民权主义”中称讚诸葛亮:“诸葛亮很有才能,所以在西蜀能够成立很好的政府,并且能够六出祁山去北伐,和吴魏鼎足而三。”

诸葛亮年谱:

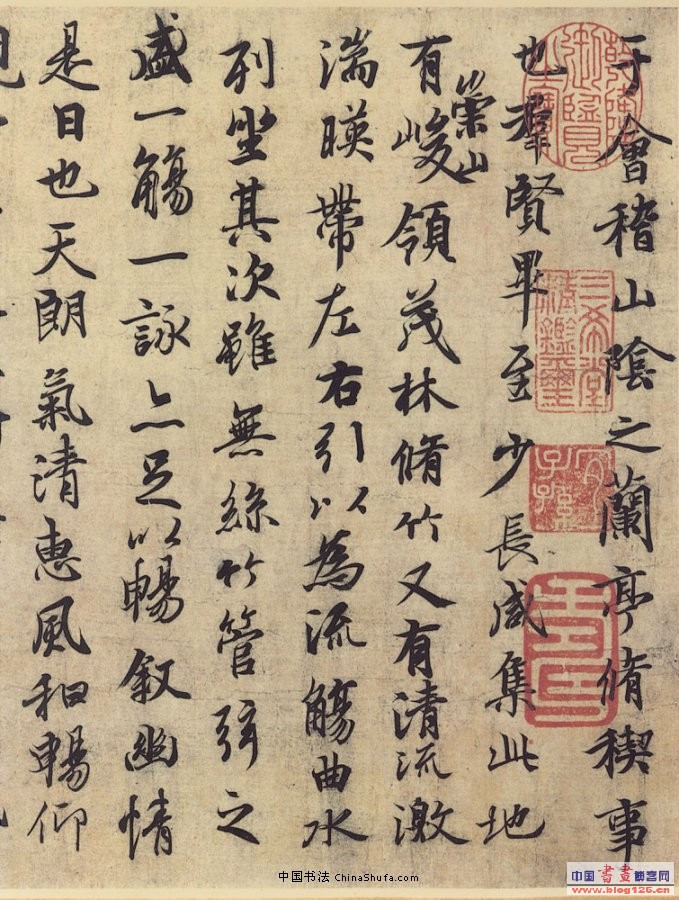

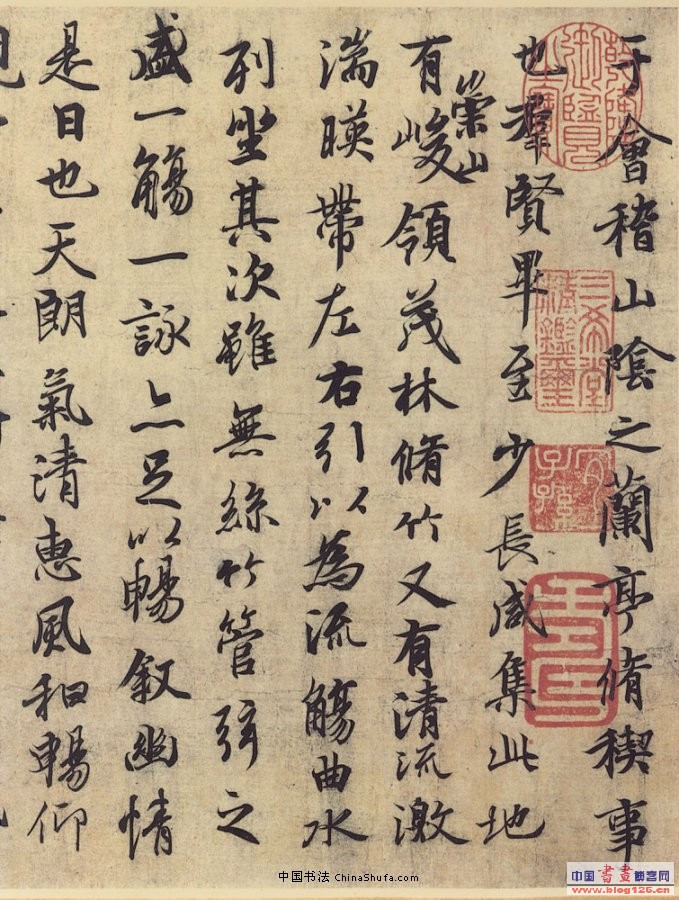

书圣—王羲之(东晋)

一、人物生平:

王羲之,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。。此后历代王氏家族书法人才辈出。东晋昇平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。董其昌在《画禅室随笔》中写道:“右军《兰亭序》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或小或大,随手所如,皆入法则,所以为神品也。”后世珍视其布白之美,临摹者虽难免渗入各自的笔性,但无人稍变其章法布白。正如解缙在《春雨杂述》中所说的那样:“右军之叙兰亭,字既尽美,尤善布置,所谓增一分太长,亏一分太短。”《兰亭序》的章法,仿佛如天生丽质,翩翩起舞,其舞姿之美是无与伦比的。

二、历史影响:

后世子孙 王羲之的书法影响到他的后代子孙。其子玄之,善草书;凝之,工草隶;徽之,善正草书;操之,善正行书;焕之,善行草书;献之,则称“小圣”。黄伯思《东观余论》云:“王氏凝、操、徽、涣之四子书,与子敬书俱传,皆得家范,而体各不同。凝之得其韵,操之得其体,徽之得其势,焕之得其貌,献之得其源。”其后子孙绵延,王氏一门书法传递不息。武则天尝求王羲之书,王羲之的九世重孙王方庆将家藏十一代祖至曾祖二十八人书迹十卷进呈,编为《万岁通天帖》。南朝齐王僧虔、王慈、王志都是王门之后,有法书录入。释智永为羲之七世孙,妙传家法,为隋唐书学名家。

书苑 王羲之书法影响了一代又一代的书苑。王羲之书圣地位的确立,有其演变过程。南朝宋泰始年间的书家虞和在《论书表》中说:“洎乎汉、魏,钟(繇)、张(芝)擅美,晋末二王称英。”右军书名盖世于当时,而宋齐之间书学地位最高者则推王献之。献之从父学书,天资极高,敏于革新,转师张芝,而创上下相连的草书,媚妍甚至超过其父,穷微入圣,与其父同称“二王”。南朝梁陶弘景《与梁武帝论书启》云:“比世皆尚子敬书”,“海内非惟不复知有元常,于逸少亦然”。改变这种状况的是由于梁武帝萧衍推崇王羲之。他把当时的书学位次由“王献之——王羲之——钟繇”转变为“钟繇——王羲之——王献之”,在《观钟繇书法十二意》中,萧衍云:“子敬之不迨逸少,犹逸少之不迨元常。”“不迨”,或作“不逮”,不及之意。萧衍的地位使他的品评有特殊的感召力,因而舆论遂定。

学习高潮

历史上第一次学王羲之高潮在南朝梁,第二次则在唐。唐太宗极度推尊王羲之,不仅广为收罗王书,且亲自为《晋书·王羲之传》撰讚辞,评钟繇则“论其尽善,或有所疑”,论献之则贬其“翰墨之病”,论其他书家如子云、王蒙、徐偃辈皆谓“誉过其实”。通过比较,唐太宗认为右军“尽善尽美”,“心慕手追,此人而已,其余区区之类,何足论哉”!从此王羲之在书学史上至高无上的地位被确立并巩固下来。宋、元、明、清诸朝学书人,无不尊晋宗“二王”。唐代欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷和颜真卿、柳公权,五代杨凝式,宋代苏轼、黄庭坚、米帝、蔡襄,元代赵孟頫,明代董其昌,历代书学名家无不皈依王羲之。清代虽以碑学打破帖学的範围,但王羲之的书圣地位仍未动摇。“书圣”、“墨皇”虽有“圣化”之嫌,但世代名家、巨子,通过比较、揣摩,无不心悦诚服,推崇备至。

中国书史上虽推崇王羲之为“书圣”,但并不把他看作一尊凝固的圣像,而只是看作中华文化中书艺创造的“尽善尽美”的象徵。事物永远是发展的、前进的,王羲之在他那一时代到达“尽善尽美”的顶峰,这一“圣像”必将召唤后来者在各自的时代去登攀新的书艺顶峰。

名相王导(东晋)

王导,字茂弘,汉族,琅琊临沂(今山东临沂)人,东晋初年的大臣,在东晋历仕晋元帝、晋明帝和晋成帝三代,是东晋政权的奠基者之一,在历史上被称作“王与马共天下”。

王导是东晋的开国丞相,历事三朝,是一位着名的政治家。他建立东晋,治理江南的煌煌功绩,比起人们啧啧称讚的诸葛亮治蜀有过之而无不及。但由于种种原因,王导在中国历史上的地位,并未得到应有的肯定。

纵观我国历史,自魏晋以降,经济、文化重心渐渐南移,这种情况的出现原因是多重的,但与王导治晋、开发江南的成功也,不无关係。王导所处的时代是中国历史上最乱的时代,“五胡乱华”,匈奴、鲜卑等少数民族先后入主中原,他们互相攻伐,天无宁日、饿殍遍野,民不聊生。中原居民大量南迁。在这样的情势下,王导辅助平庸的晋元帝建立东晋,抵御北方异族的入侵,使江南免受战乱之祸;是王导力主团结吴人,统一军政,引进北方文武人才,使江南人才济济,治国有方;是王导以建立庄园形式安置了数百万南逃难民,开荒种地,发展手工业作坊,使江南经济逐步繁荣昌盛起来;是王导不记荣辱、不畏谗言、辅助三代皇帝勘平内乱,使江南局势稳定、人民生活安定。试想如果没有王导,江南定会受到北方异族铁蹄毁灭性的蹂躏。那样江南的繁荣就要推迟上百年,甚至几百年。所以王导治晋、开发江南共不可没。

大将 蒙恬(秦朝)

蒙恬(?—前210年):姬姓,蒙氏,名恬。汉族,祖籍齐国琅琊,今山东蒙阴人。秦始皇时期的着名将领,被誉为“中华第一勇士”。传说他曾改良过毛笔,是祖国西北最早的开发者,也是古代开发宁夏第一人。

公元前215年,秦始皇以蒙恬为帅,统领30万秦军北击匈奴。在黄河之滨,以步兵为主的秦军与匈奴骑兵展开了一场生死之战。蒙恬率领的军队以锐不可当的破竹之势,在黄河上游(今宁夏和内蒙古河套一带地区),击败匈奴各部大军,迫使匈奴望风而逃,远去大漠以北七百里。汉代贾谊就评价当时匈奴的状态说:“不敢南下而牧马。”蒙恬仅一战就将彪悍勇猛的匈奴重创,使其溃不成军,四处狼奔。匈奴几十年不敢进汉地,蒙恬功至高也。蒙恬统率重兵坐镇上郡(今陕西榆林市境内),为加强河套地区的防线,在河套黄河以北(今内蒙古乌拉山一带),筑亭障,修城堡,作为黄河防线前哨阵地。进过这次战斗,给北方带来了十几年安定的社会环境,为河套地区的开发创造了条件。蒙恬勇敢作战、出奇制胜、击败匈奴的大战,是他一生征战的最大的一次战绩,人们称讚他是“中华第一勇士”。

司马迁在《史记》中叹道:“蒙氏秦将,内史忠贤。长城首筑,万里安边。”“夫秦之初灭诸侯,天下之心未定,痍伤者未瘳,而恬为名将,不以此时强谏,振百姓之急,养老存孤,务修众庶之和,而阿意兴功。”蒙恬之于秦朝的赫赫战功,之于长城的丰功伟绩,让人感叹万千。

唐朝皇帝唐太宗,于贞观某日对臣僚说:“朕欲上比尧舜,不使冤案现于本朝。各位不妨说说,古代哪一将相死得最冤?”当时在场的有丞相房玄龄、谏议大夫魏徵等人,或答“白起”(战国时秦将);或说“伍子胥”(春秋时吴将)。听罢臣僚们的议论,太宗摇摇头说:“朕观最冤的是蒙恬。”

文学巨擘公鼐

江北声名显赫的馆阁世家公鼐,字孝与,号周庭,今山东蒙阴县人。明代着名文学家、诗人。1601年(万曆二十九年)中进士,可谓大器晚成,曾任翰林院编修、国子监祭酒、礼部侍郎等职,死后追赠礼部尚书,謚“文介”。

蒙阴公氏家族是明朝中叶江北地区罕有的“馆阁世家”。公氏家族不仅在政治上取得“五世进士”的荣耀,地位显赫,而且留下了大量的文学着述,形成了独特的家族文化。明朝后期政治上的黑暗虽然在很大程度上压制了公氏家族子弟政治抱负的施展,但也促使他们转向了文学研究与创作,挖掘了他们在这方面的潜力。公氏子孙因此提出了具有家学特色的文学主张,成就了其江北“馆阁世家”的巨擘形象。

公氏家族,自宋朝宣和年间建立墓碑家谱开始至今已900余年了,自公先先曾孙公勉仁(公鼐的高祖父)开始,公氏家族连续五世蝉联进士,他们或文治,或武功,多有建树,街头巷议,时人争相传送,奉为美谈,家族声誉一时誉满海内。

耿直威武、正气凌然公氏一族历经宋、明、清、民国、中华人民共和国五个朝代,经历30多代的传承至今。他们从一户默默无闻的山野移民发展成一个忠孝传家的文学世家。公氏五世进士第一代、二代公勉仁、公跻奎,在朝为政几十年,多次提督川贵、巡抚湖广、整饷军务、惩贪官、定叛乱、擒匪首、降叛王,在湖广一带所立战碑至今犹在。每每遇到内忧外患,皇帝多派前去整肃征讨。

公氏家族绵延五世而不衰,他们或文或武,代代均是耿直之臣,威武不屈,激浊扬清,铮铮铁骨,正气凌然,堪称公氏家族史的一座不朽的丰碑。

此外,王献之,颜之推,颜真卿,孙子,孙膑,荀子,书法家颜真卿,爱国将领左宝贵等等均出自沂蒙山区。

羊祜

羊祜(221年-278年),字叔子,泰山郡南城县(今山东省平邑县魏庄乡境内[1])人。西晋军事家、政治家、文学家。羊祜出身泰山名门望族羊氏家族,家族人才辈出,东汉名臣蔡邕为其外祖父,世代皆有人在朝为官。他的祖父羊续曾任南阳太守,父亲羊衜曾任上党太守;其姊羊徽瑜为晋景帝司马师的皇后。

生平

羊祜在曹魏时代历任中书侍郎、秘书监、相国从事中郎等官职。司马炎称帝后,羊祜深得司马家信任,升任尚书左僕射、车骑将军,官至镇南将军。去世后被追认为“太傅”。

在晋灭吴的过程中,最初羊祜任荆州都督(269年),掌握荆州晋占区一带军政大权。在此期间羊祜不尚武力,以柔和手段管治,用诡计使吴驻守石城(今湖北钟祥市)的兵力退却,并在统辖地区屯田,加强军事实力。

272年步阐献西陵城降晋,当时驻守荆州吴占区的陆抗急袭西陵,前往救援的羊祜、徐胤以围魏救赵计谋分散陆抗兵力,杨肇驰援西陵。然而杨肇在与陆抗的西陵争夺战中失利,未能攻下西陵城,献城降晋的吴将步阐也被陆抗军队擒杀。羊祜也没有攻下重镇江陵。羊祜遭到弹劾:“祜所统八万余人,贼众不过三万。祜顿兵江陵,使贼备得设。乃遣杨肇偏军入险,兵少粮悬,军人挫衄。背违诏命,无大臣节。可免官,以侯就第”,羊祜左迁平南将军。

羊祜经此一战步步为营,以修筑城寨的方式扩大晋的疆土,汉水与长江之间皆为晋所有;同时又对吴地军民施以信义,不断动摇吴军将领的忠诚。他的做法在吴地发挥作用,多位吴军将领降晋,吴地人民对羊祜心悦诚服,尊敬的称其为“羊公”,而不称其名。

吴军统帅陆抗也称讚羊祜的德行度量,“虽乐毅、诸葛孔明不能过也”。二者对峙期间最有名的事件是陆抗重病,羊祜派人送去良药,部下怕药中下毒,劝陆抗不要吃,陆抗服之不疑,并说:“羊祜岂鸩人者。”在二者对抗期间,荆州战线处于和平状态。

羊祜病重临死之前推举杜预担任镇南将军。杜预果真不负羊祜举荐,奇袭西陵,三陈平吴,在其后的灭吴战争中担任西线统率,计取江陵,招降交、广。晋灭吴后,武帝流着泪说:“此羊太傅之功也。”

堕泪碑

羊祜病逝后,襄阳百姓为纪念羊祜,在羊祜生前游息之地岘山建庙立碑,原名为晋征南大将军羊公祜之碑,简称羊公碑[2]。此后每逢时节,周围的百姓都会祭拜他,睹碑生情,莫不流泪,羊祜的继任者、西晋名臣杜预因此把它称作堕泪碑[3]。堕泪碑现位于湖北省襄阳市。

评价

羊祜在朝中不兴朋党、谨言慎行,虽然受他推举而为官者不在少数,但他事后焚烧推举手稿,很多被推举人竟不知晓受何人推举。有人批评羊祜过于慎密,羊祜以“是何言欤!夫入则造膝,出则诡辞,君臣不密之诫,吾惟惧其不及。不能举贤取异,岂得不愧知人之难哉!且拜爵公朝,谢恩私门,吾所不取。”作为回答。

文学

羊祜作为文学家,又喜爱山水,着述理应很多,而且他长期的政治、军事生涯,也写有大量的表、疏等文章。但由于他为人谨慎,很多手稿都被付之一炬,多是他人书籍中的片段,已知他的作品是《老子传》二卷,文集《羊祜集》二卷。流传至今的只有《雁赋》、《让开府表》、《请伐吴表》、《再请伐吴表》等8篇,其中的《让开府表》可与诸葛亮的《出师表》相提并论。《晋书·羊祜传》说:“祜乐山水,每风景必造。岘山置酒言咏,终日不倦。”以“岘山置酒言咏”推论,羊祜应当留有为数不少的诗作,但现今竟无片言只语留下。他有一句名言:“天下不如意事,十常居七八”。

羊祜死后,荆州人为避祜之名,“户”改为“门”。

家世

祖父:羊续,曾任东汉南阳太守,为官清廉,有“悬鱼拒贿”的事迹。

外祖父:蔡邕,文学家。

姨母:蔡文姬。

父:羊衜,曾任上党太守,早逝。

生母:济阳县君蔡氏,蔡文姬的姊妹。

长兄:羊发,母为孔融之女,官至都督淮北护军。

次兄:羊承,羊祜同母兄,因病早亡。

妻:夏侯氏(夏侯霸之女,由夏侯威主婚)。

姊:羊徽瑜,晋景帝司马师之妻。

羊祜无子,晋武帝命其兄羊发之子羊暨继嗣,羊暨以父亲已死为由抗命;晋武帝又命其弟羊伊继嗣,但羊伊以未得生父之命为由不为羊祜服丧,最终仍以本生父为父。太康二年(281年),羊伊的弟弟羊篇被封为鉅平侯,成为羊祜的继嗣。

晋孝武帝太元年间,羊发玄孙之子鉅平侯羊法兴坐桓玄党伏诛,爵除。尚书祠部郎荀伯子上表求为羊祜立嗣,未果。

历史地位

沂蒙老区在全国革命老区中很有自己的特殊性。

井冈山、延安与沂蒙是中国革命战争时期最重要的三大老革命根据地,后来,沂蒙曾被无数革命后人誉为“两战圣地、红色沂蒙”。

临沂作为山东解放区的首府,有“华东小延安”之称,在抗日战争和解放战争时期,这里都是着名的革命根据地之一,被誉为两战圣地、红色沂蒙。

刘少奇、徐向前、罗荣桓、陈毅、粟裕、谷牧、罗炳辉等老一辈无产阶级革命家曾在这里战斗、生活过,留下了大量的革命遗蹟。抗日战争和解放战争期间,沂蒙老区420万人口中,有140万民众参军支前,3万沂蒙优秀儿女献身疆场。沂蒙人民与山东党政军一起,在沂蒙这块红色的热土上,共同创造了“爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神。

三年多的解放战争中,在“一切为了前线,一切为了战争胜利”的口号鼓舞下,沂蒙支前民工就达1018523人,支前小推车达到了314279辆,担架60397付。淮海战役期间,一共有560万人出民工,其中来自沂蒙山区的就近百万。陈毅元帅曾经很形象地形容:“淮海战役是沂蒙老区人民用小推车推出来的”,同时又说:“我进了棺材也忘不了沂蒙人民,他们用小米养育了革命,用小推车把革命推过了长江。”充分表达出对沂蒙老区人民无限的感激之情。

毛泽东主席在评价罗荣桓在山东的工作时说:

“罗荣桓在决定中国革命成败的地区,做好了决定中国革命成败的事业。山东把所有的战略点线都抢占和包围了。只有山东全省,是我们完整的、最重要的战略基地。北占东北,南下长江,都主要依靠山东。”

由此可见,以沂蒙山为核心的山东革命根据地,在中国革命成功历程中的地位与分量,是何等突出和重要。

井冈山、延安与沂蒙山是中国革命战争时期最重要的三大老革命根据地,后来,沂蒙曾被无数革命后人誉为“两战圣地、红色沂蒙”。

“两战圣地”—抗日战争和解放战争

临沂具有悠久的历史与深厚的文化底蕴,红色旅游资源多样,分布广泛,内涵丰富,被旅游专家誉为“两战圣地”(抗日战争和解放战争),在中国现代史上,沂蒙山与井冈山、延安、太行山、大别山齐名,是全国五大着名的革命老区 ,在这里"沂蒙母亲"、"沂蒙红嫂"、"沂蒙六姐妹"的故事代代流传。。。。。。。

在抗日战争和解放战争时期,沂蒙老区是着名的革命根据地、山东解放区的首府和华东地区革命斗争的指挥枢纽,被誉为华东"小延安"。刘少奇、徐向前、罗荣桓、陈毅、粟裕等老一辈无产阶级革命家曾在这里战斗、生活过,留有大量的革命遗蹟。

建党初期,党的创始人、中共一大代表王尽美就在临沂播下过革命的种子。1927年春,沂蒙山区第一个党支部——中共沂水支部建立。30年代初,中共地方党组织领导发动了沂水、苍山、龙鬚崮等几次较大的武装暴动,进行了革命武装斗争的尝试。

1938年,党中央根据抗日战争爆发后全国革命斗争的新形势,先后派遣徐向前、罗荣桓率八路军115师深入山东,开闢了沂蒙山革命根据地。从此时到全国解放的12年间,沂蒙山区作为八路军115师司令部、中共中央山东分局、新四军军部和中共中央华东局、华东军区、华东野战军、山东省人民政府等党政军机关的所在地,成为华东地区革命斗争的指挥枢纽和全国着名的革命根据地,被誉为“华东延安”。在这片英雄的土地上,留下了刘少奇、徐向前、罗荣桓、陈毅、粟裕、肖华、谷牧等老一辈革命家和领导人战斗、工作的大量革命遗蹟。这些红色文化资源(包括全国爱国主义教育基地2处、省级爱国主义教育基地13处、市级爱国主义教育基地36处)。

抗战胜利后,山东抗日武装几乎全部开赴东北,抢占东北战略要地,奠定解放战争的第一块基石。解放战争中的孟良崮战役,更是驰名中外,一举粉碎国民党军队的重点进攻。从沂蒙山发起的淮海战役,敲响了国民党统治的丧钟。从渡江战役直至全国解放,沂蒙山一直是强有力的战略后方基地。抗美援朝,被彭德怀司令员呼为“万岁”,被作家魏巍称作《谁是最可爱的人》的三十八军,也是由在沂蒙坚持八年抗战的滨海第一师、第二师和滨海支队组成的。

沂蒙山人的奉献牺牲精神,在全中国有口皆碑。沂蒙红嫂,更是沂蒙山区的光荣和自豪。在战斗形势极为严酷、物质条件极端艰苦的年代里,为了抗击敌人、消灭敌人,夺取抗日战争和解放战争的胜利,千千万万沂蒙妇女,付出了巨大的牺牲。她们用青春和热血,谱写了英勇悲壮的动人乐章,以非凡的实际行动,塑造了新时代中国妇女的光辉形象。沂蒙红嫂圣洁的乳汁,哺育了革命志士,沂蒙红嫂崇高的形象,凝聚在新中国不朽的丰碑!

革命战争年代,英雄的沂蒙人民,前赴后继,无私奉献,为新中国的创立,建立了卓越功勋。1955年授衔的中国人民解放军将帅中,三分之一曾在沂蒙山驰骋沙场。

特殊贡献

特殊性贡献之一

特殊之一,临沂是全国第一个进入百强县的革命老区,第一个GDP产值过亿的革命老区。在《 2008年中国城市竞争力蓝皮书》中,临沂位居中国城市增长竞争力第五位,成为全国唯一进入前十名的革命老区。在世界银行发布的中国120个城市竞争排行榜中,临沂市荣获政府效率第一名。

一般来说,革命老区因为历史等原因都比较落后,临沂历史上也是如此,地方志记载"四塞之崮,舟车不通,土货不出,外贸不入"。但改革开放后临沂的发展是山东省最快的城市之一,成为“齐鲁开放城,老区第一市”;

2010年12月4日—5日在临沂举行“全国革命老区跨越式发展理论研讨会”,我在党校工作也听到有研究区域经济发展的教授提出了“临沂模式”;截止2010年底临沂市成为全国境外上市企业数量最多的地级市。

“临沂确实可以称得上山东的一张名片,也是革命老区的一张名片。”2011年2月12日下午,山东省委书记姜异康在参加临沂代表团分组审议《政府工作报告》时说,革命老区全国有不少,但临沂的发展和进步是非常显着的,还引来其他的革命老区来参观考察。沂蒙革命老区在建设方面遥遥领先于其他革命老区。

特殊性贡献之二

特殊之二,沂蒙老区作为老区从1937年抗日战争开始至解放战争1948年战略反攻,共有留下名的6万多名烈士,加上没留下名字的共约近10万烈士,总计有20多万人次参军参战,中国的大规模战争可以一直持续到1953年抗美援朝战争结束,沂蒙人参加战争的时间从1937年至1953年计有16年。

抗战胜利时,后从沂蒙老区抽掉了滨海第一师、第二师和滨海支队约3万余人挺进东北,组成东野第一纵队,这就是后来赫赫有名的中国头号王牌军、为解放军赢得“最可爱的人”的称号、有“万岁军’之誉的38军。解放战争时期,沂蒙山区是国民党重点进攻的两个地方,而且是国民党投入兵力最多、最精锐的嫡系部队的战场。解放战争时期兵力最雄厚的三野、四野部队里有大量的沂蒙人。

南下时,从沂蒙老区抽掉了大量干部在东南省份工作。按说,打的仗最多、最好,奠定了中国军队的基数,抽调干部最多,且都在东南发达省市工作,这一切都为沂蒙山的成才提供了最好的机遇。但令人诧异的是,1949年之前这幺多参军参战参加革命工作的沂蒙山人,居然没有出一个省委书记、省长和上将,这与井冈山革命老区——江西兴国54个将军、吉安46个将军、永新41个将军、湖南平江52个将军、浏阳30个将军,大别山革命老区——湖北红安223个将军、大悟37个将军、麻城26个将军、安徽金寨59个将军、六安34个将军、河南新县35个将军。陕北革命老区仅清涧一个县,据1985年不完全统计就有62个省军级以上的干部。与其他革命老区高干云集、将星闪烁的局面相比,沂蒙老区不出高干、将军这个现象也很特殊。据我所知,1949年之前参加革命的临沂人,仅仅出了李子超,沂南人,曾任山东省政协主席;李连秀,沂南人,曾任武警总司令(中将);刘立封,沂水人,曾任二炮政委(中将),郑惕,临沂人,曾任二炮副司令员(中将);杨汉文,临沭人,曾任济南军区空军政委(中将);似乎当年几十万参军参战的沂蒙人没出过一个省委书记、省长和上将。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯