SU-76

SU-76(СУ-76)是一款苏联于第二次世界大战时,由苏联坦克设计师谢苗·亚历山德洛维奇·金兹伯格(Семён·Александрович·Гинзбург)设计研製的一款轻型自行火炮,是第二次世界大战期间苏联生产量最大的一种自行火炮。

基本介绍

- 中文名:SU-76自行火炮

- 外文名:su-76 Self-propelled gun

- 设计定型:1942年

- 生产服役:1942-1945年

- 国籍:苏联

- 全重:10.8吨

- 总产量:14,292辆

- 类型:自行火炮

- 别名:СУ-76

研发历史

两次大战间苏联自走炮发展几乎不存在。以T-26轻型坦克底座为基础的少数的计画,比如说SU-1、AT-1和 SU-26,都最终取消了,于是红军在进入二战时连专用的自走炮都没有。

1941年9月,作为应急,开始生产ZIS-30自行火炮,这是红军部队一种相对比较便宜的自行火炮。在30年代的时候,苏联曾经成功的尝试在大量的T-26坦克基础上发展自行突击炮以及自行反坦克炮,这些提供了苏联一些製造的经验

1941年德国入侵苏联时情况发生变化,以KV-1重型坦克和T-34中型坦克底座为基础的载具,如SU-152和SU-122都开始发展起来。1942年11月,苏联国家国防委员会下令,建造可装载ZiS-3榴弹炮作为步兵支援的自行火炮。后来决定在原有T-70坦克的底盘基础上安装此型火炮。他们选择了T-70轻型坦克,因为其他的轻型坦克都没在生产,不过对底盘做了改进——它加长并额外增加一对公路车轮组。武器是76.2毫米M1942炮(标号ZiS-3),安装在全封闭式炮塔——它在后部而传动在前部。它标号SU-76(SU原俄文全称самоходная установка,意为“自走炮”)于1942年12月在基洛夫第38号工厂开始生产.

行军中的苏军SU-76战车群

行军中的苏军SU-76战车群车体结构

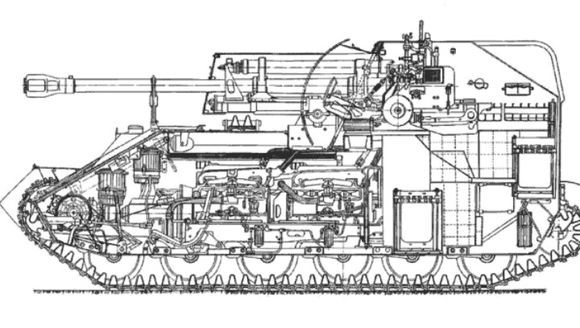

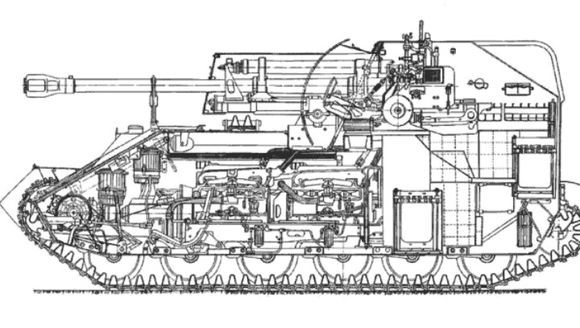

SU-76共有三个主要区域。前方为驾驶舱。驾驶员坐在车身左方,其右边为变速器。驾驶员前方的装甲上开有附的窥视孔进出舱门。驾驶舱后为两个引擎。SU-76使用与T-70坦克相同的GAZ 6缸汽油引擎(原为GAZ汽车厂的卡车引擎)。引擎舱后为战斗舱,安装一门76.2mmZiS-3加农炮。使用T-70轻型坦克改装的底盘,加长了车体和履带,每侧负重轮由5个改为6个,其火炮口径由早期的45毫米增大至76毫米,用固定炮塔取代了旋转炮塔。 su-76m结构图

su-76m结构图

su-76m结构图

su-76m结构图型号沿革

OSU-76

一款基于T-60轻型坦克底盘製造的的原型车

SU-76P

随着新式坦克的製造,大量的T-26坦克被闲置,这成为了製造自行火炮的现成资源,但是苏德战争爆发之初苏军坦克的大量损失使这种资源几乎被消耗怠尽。儘管如此,41年到42年,在被包围的列宁格勒,小批量的SU-76P被製造出来,这是一种在T-26底盘上安装76mm野战炮的自行火炮,仅有一圈圆形的防护板保护乘员,不过在包围圈内物资极度缺乏的情况下这是唯一的办法。41年秋季,战斗在列宁格勒前线的苏军45mm火炮因为缺乏破甲弹和高爆弹只能对付诸如步兵的软目标。所以列宁格勒前线指挥部要求坦克工业部改装现存的BT和T-26坦克,为它们安装76mm的火炮。在一系列成功的测试后,列宁格勒前线指挥部命令174号工厂开始製造新型的自行火炮。这种自行火炮被命名为SU-76,从1943年开始称为SU-76P以区别新开发的SU-76。

SU-12(SU-76)

1942年10月19日,GKO发布了第2429号档案命令GAZ和第38号工厂发展一种轻型自行火炮,装备有76.2mm的ZIS-3型火炮。新车的底盘和引擎将基于T-70坦克,增加整车的长度和负重轮。

1942年11月,两个工厂拿出了他们的设计车型,都装备了ZIS-3Sh突击炮。GAZ工厂的设计车型定名为GAZ-71,而38号工厂的则定名为SU-12。42年12月9日,经过比较测试,GAZ-71被认为不适合当时的战争状况,不可靠,所以被取消了。而SU-12方案则被接受了,并正式定名为“SU-76自行突击炮”,43年1月1日开始批量生产。两台GAZ-202引擎被平行安置取代了T-70的直线型,并加上了厚度为10-35mm的封闭装甲板,驾驶舱前置在两台引擎中间,ZIS-3Sh火炮则安装在上部结构,整个上部结构后置,乘员为3人。1943年1月底,以SU-76自行突击炮建立了两个自行火炮团并投入战斗。

1942年11月,两个工厂拿出了他们的设计车型,都装备了ZIS-3Sh突击炮。GAZ工厂的设计车型定名为GAZ-71,而38号工厂的则定名为SU-12。42年12月9日,经过比较测试,GAZ-71被认为不适合当时的战争状况,不可靠,所以被取消了。而SU-12方案则被接受了,并正式定名为“SU-76自行突击炮”,43年1月1日开始批量生产。两台GAZ-202引擎被平行安置取代了T-70的直线型,并加上了厚度为10-35mm的封闭装甲板,驾驶舱前置在两台引擎中间,ZIS-3Sh火炮则安装在上部结构,整个上部结构后置,乘员为3人。1943年1月底,以SU-76自行突击炮建立了两个自行火炮团并投入战斗。

保存完好的一款SU-76早期型。

保存完好的一款SU-76早期型。SU-76M(SU-12M)

SU-76生产数百辆后,由于严重机械问题和其他一些问题而暂停生产。动力系包括两具GAZ-202自动引擎,每具驱动一侧履带——却没有同步齿轮,因此这时驾驶员就需要同时控制两具引擎,这很是困难。另外布置导致了很强的振动,从而导致引擎和传动失灵。第二个大问题是完全封闭的乘员室,这导致空间狭小,乘员很难合适战斗。于是对其进行一些改进

移除乘员室顶部遮掩,改进炮塔填入方式。动力系统也改进,採用更强大的85马力的GAZ-203,串联安装在车的右侧,每具驱动一个驱动轴。改进型标号SU-76M,1943年早期重新生产。因为1943年苏军夏季的攻势即将来临,GKO给了很严格的时间研製去修正SU-76的缺点。43年5月17日,改进过的SU-76M(SU-12M)进入测试阶段,并于同年6月开始製造。这种SU-76M改进了引擎和转动系统,保留了原来的车体。但是引擎系统的故障并没有彻底排除。这种改进过的SU-76M型自行火炮参加了库尔斯克战役。 在战斗中行进的su-76

在战斗中行进的su-76

在战斗中行进的su-76

在战斗中行进的su-76SU-15/SU-16/SU-38

43年夏季,GAZ工厂设计部和第38号工厂提议发展一些改进的SU-76。GAZ工厂开发出GAZ-74A设计车型,使用苏联的柴油引擎和一种美国引擎,并安装了新型的76.2mm S-1型火炮。不过由于一些原因,这种车型没有被接受,只製造了一辆试验车。而38号工厂同时提供了三种不同的设计车型:SU-15/SU-16/SU-38。这些车型都装备76.2mm的S-15型火炮,引擎则採用和T-70坦克一样的GAZ-203。SU-15(如图4)的底盘和车体都取自SU-12的,使用两台GAZ-203引擎,改进过的空气过滤系统和略微的加宽。SU16的引擎,传动系统以及底盘都是採用T-70轻型坦克的,不过将前部装甲增加到45mm。SU-38和SU-16一样,底盘,引擎採用T-70的,SU-38比SU-16轻很多,其前部隔舱被完全装甲保护起来(就象SU-152),这是为了平衡整个底盘负载。

1943年夏季,测试完成后,SU-16被认为是最成功的设计,不过在减轻了SU-15的全重以后,SU-15被决定批量生产。

SU-15M(SU-76)

GAZ工厂很快又开始改进SU-15,改进后的SU-15的序列号是SU-15M,和前几种型号的区别在于它的顶部和后部的隔舱是没有装甲保护的。SU-15M採用了两台GAZ-202引擎。1943年8月,SU-15M成功地通过所有的测试被作为SU-76系列生产并装备部队,1943年10月1日,开始正式的批量生产。

生产状况

至1945年6月,SU-76共生产了14292辆(其中包括360辆Su-76和13932辆Su-76M),其中战争期间生产了其中的60%。生产SU-76的工厂包括第30,40号以及GAZ工厂。

服役事件

一开始,SU-76被编入混合的自行火炮团,任务是对步兵的近距离火力支援,而反坦克任务则是那些大威力自行火炮的事情。1944年底,SU-76被编入轻型自行炮兵,每组16辆,隶属于标準的步兵师,SU-76携带的60发炮弹里面有一部分是穿甲弹。此外,该炮也可携带有标準榴弹、破片弹、榴霰弹、燃烧弹和烟雾弹等等。使用穿甲弹是它可以作为轻型坦克歼击车,它足以对抗三号四号坦克。硬芯穿甲弹和破甲弹使得它有可能对抗虎式坦克和豹式坦克。 与苏军协同作战的的su-76

与苏军协同作战的的su-76

与苏军协同作战的的su-76

与苏军协同作战的的su-76它的优点是低轮廓,高机动性,使用了T-70坦克底盘(T-70原有底盘空间不足,为此而加长底盘,每边车身加装了一个路轮)很低的地面压力使其能行驶在沼泽以及森林等不良地形,协同步兵可以直接用火力摧毁碉堡和敌军加固的建筑物,但是由于它的一些不可靠性导致它在苏军前线乘员中口碑并不好,一些乘员给SU-76的呢称为“蕩妇”。 解放军接收的SU-76

解放军接收的SU-76

解放军接收的SU-76

解放军接收的SU-76战争后期该车也被大量使用在巷战中,开放式舱室使得乘员在狙击手和手榴弹面前很是脆弱。往往一个手榴弹掉入就可以杀死所有的乘员,这个显着且致命的缺点导致在前线的损失率居高不下。反之,“装甲铁拳”这些反坦克的破甲弹对它的伤害效果却显着降低,它又使得车长之间以及车长和步兵之间联繫方便。 1950年在韩战中被击毁的朝军SU-76

1950年在韩战中被击毁的朝军SU-76

1950年在韩战中被击毁的朝军SU-76

1950年在韩战中被击毁的朝军SU-76SU-76重量较低(仅10.8吨),接地压力也很低,令SU-76可以通过大部分的桥樑,以及路况恶劣的地形,例如沼泽地。这样的特点使SU-76在巴格拉季昂行动和八月风暴行动等行动中,可以通过敌人以为装甲部队无法行军的恶劣地形,辅助先遣部队

到战争结束,苏联红军一共有119个轻自行火炮团和7个自行火炮旅装备了SU-76。另外波兰陆军也装备了130辆SU-76M。苏军一直到50年代初还在使用SU-76。朝鲜人民军装备了一部分SU-76,并参加了韩战。由但由于数量有限及联合国军拥有制空权和良好的反坦克武器,韩战中的SU-76战果并不大。1942到1945年间逾14000辆SU-76M造出来。战后它停止生产,但很多出口到其他国家如中国、古巴、北越、朝鲜和捷克斯洛伐克,阿尔巴尼亚、民主德国、越南、南斯拉夫等国家也装备过该型自行火炮。

1951年9月中国人民解放军装甲兵接收从苏联进口的4个步兵师师属战车团装备(每团40辆坦克、自行火炮),计:T-34中型坦克96辆,SU-76m自行火炮64辆。随后又在1952年7月上旬、1953年6月、1954年1月分别从苏联进口数十个战车团装备。总购进su-76m自行火炮912辆(接收的SU-76参与了1953年新中国的第5次国庆阅兵)主要装备于解放军的步兵师属坦克自行火炮团。20世纪50年代SU-76M自行火炮曾是中国人民解放军装甲兵的主要装备。主要用于伴随步兵或坦克兵作战,为其提供火力支援和摧毁装甲车辆。现已退役。 新中国第五次阅兵上的SU-76

新中国第五次阅兵上的SU-76

新中国第五次阅兵上的SU-76

新中国第五次阅兵上的SU-76车辆性能数据

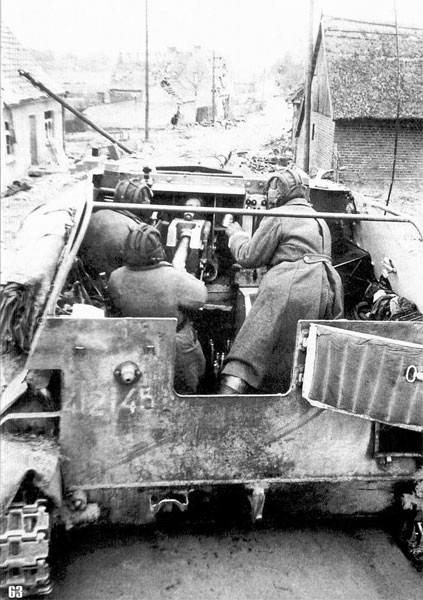

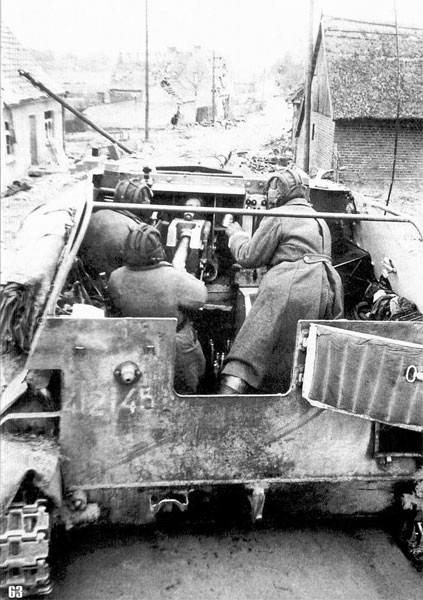

车辆全重 10800kg su-76的典型特徵:敞开式战斗舱

su-76的典型特徵:敞开式战斗舱

su-76的典型特徵:敞开式战斗舱

su-76的典型特徵:敞开式战斗舱车长 4.94m

车宽 2.71m

车高 2.16m

最大速度 公路/越野:45 km/h

最大行程 公路/越野:450/298 km

乘员 4人

弹药 76.2mm:62发

装甲:正面35毫米,侧面16毫米

爬坡度 25度

通过垂直墙高 0.66m越壕宽 1.98m

涉水深 0.89m

发动机:两具52千瓦 GAZ-202 6缸汽油引擎

功率:52千瓦X2 (103千瓦/138匹)

武器:一门ZIS-3型76毫米加农炮 侧视图

侧视图

侧视图

侧视图 读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯