分子变形性

在外电场作用下,分子中的正负电荷重心的位置发生改变,产生“诱导偶极”,这种现象称为分子的极化或变形极化。分子受极化后,分子外形发生改变,称为分子变形。

基本介绍

- 中文名:分子变形性

- 外文名:Molecular deformation

- 本质:重心的位置发生改变

- 别名:分子极化

基本概述

在讨论分子的极性时,只考虑孤立分子中电荷的分布情况,如果把分子置于外电场中,则电荷分布要发生变化。

非极性分子在外电场的影响下,电子云与核分别向两极移动,结果产生相对位移,分子发生变形(称为分子的变形性),产生偶极,这个过程叫分子的极化变形,形成的偶极称为诱导偶极。电场越强,分子变形性越大,诱导偶极越大。当外电场取消时,所形成的偶极也消失,分子重新变为非极性分子。对于极性分子来说,本身就存在偶极,这种偶极叫固有偶极或永久偶极。

非极性分子在外电场的影响下,电子云与核分别向两极移动,结果产生相对位移,分子发生变形(称为分子的变形性),产生偶极,这个过程叫分子的极化变形,形成的偶极称为诱导偶极。电场越强,分子变形性越大,诱导偶极越大。当外电场取消时,所形成的偶极也消失,分子重新变为非极性分子。对于极性分子来说,本身就存在偶极,这种偶极叫固有偶极或永久偶极。

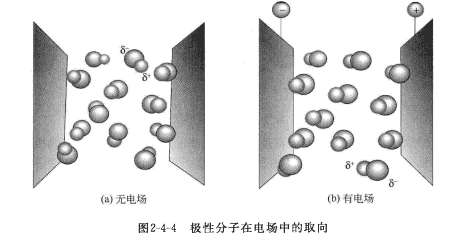

非固态的极性分子,在没有外电场的作用时,其分子的热运动是不规则的,而在外电场中,分子的偶极矩就按电场的方向而取一定的方位,这个过程称为取向;同时在电场影响下,分子也会发生变形,产生诱导偶极,这时分子的偶极为永久偶极与诱导偶极之和,分子的极性便有所增加。

分子的取向、极化和变形,不仅在电场中发生,而且在相邻分子间也可以发生。每个极性分子的固有偶极可看成是一个电场,它可以使相邻的极性分子或非极性分子极化变形。这种极化作用对分子间力的产生有重要影响。

影响分子变形性的因素

分子中的原子数越多,原子半径越大(分子越大),分子中电子数越多,变形性越大。

分子变形性与分子内各元素是否达到稳定状态(即最外层电子数是否为8),各元素原子核间相互吸引力。

还与元素间化学键的热值因素有关。

分子变形程度的大小

非极性分子原来重合的正负电荷中心,在电场影响下互相分离,产生了偶极,此过程称为分子的变形极化,所形成的偶极称为诱导偶极(induction dipole)。电场愈强,分子变形愈大,诱导偶极愈大。若取消外电场,诱导偶极自行消失,分子重新复原为非极性分子,所以诱导偶极与电场强度E成正比。

P诱导=α·E

式中,引入比例常数α,显然α可作为衡量分子在电场作用下变形性大小的量度,称为分子诱导极化率,简称为极化率(polarizability)。分子中电子数愈多,电子云更加弥散,则α愈大。如外电场强度一定,则α愈大的分子,P诱导愈大,分子的变形性也愈大。

对于极性分子来说,本身就存在着偶极,此偶极称为固有偶极或永久偶极(permanentdipole)。极性分子通常都作不规则的热运动,如下图(a)所示。若在外电场的作用下,其正极转向负电极,其负极转向正电极,按电场的方向排列,如下图(b)所示,此过程称为取向,亦称分子的定向极化。

极性分子在电场中的取向

极性分子在电场中的取向同时电场也使分子正负电荷中心之间的距离拉大,发生变形,产生诱导偶极,所以此时分子的偶极为固有偶极和诱导偶极之和,分子的极性有所增强分子的极化率α可由实验测得。

分子 | α/10-30 m3 | 分子 | α/10-30m3 |

He | 0.203 | HCl | 2.56 |

Ne | 0.392 | HBr | 3.49 |

Ar | 1.63 | HI | 5.20 |

Kr | 2.46 | H2O | 1.59 |

Xe | 4.01 | H2S | 3.64 |

H2 | 0.81 | CO | 1.93 |

O2 | 1.55 | CO2 | 2.59 |

N2 | 1.72 | NH3 | 2.34 |

Cl2 | 4.50 | CH4 | 2.60 |

表中数据表明,随分子中电子数的增多以及电子云弥散,α值相应加大。以周期系同族元素的有关分子为例,从He到Xe及从HCl到HI,α值增大,分子的变形性必然增大。

分子的取向、极化和变形,不仅在电场中发生,而且在相邻分子问也可以发生。这是因为极性分子固有偶极就相当于无数个微电场,所以当极性分子与极性分子、极性分子与非极性分子相邻时同样也会发生极化作用。这种极化作用对分子间力的产生有重要影响。

分子的取向、极化和变形,不仅在电场中发生,而且在相邻分子问也可以发生。这是因为极性分子固有偶极就相当于无数个微电场,所以当极性分子与极性分子、极性分子与非极性分子相邻时同样也会发生极化作用。这种极化作用对分子间力的产生有重要影响。

分子极性与分子间力的关係

A.非极性分子之间存在色散力。

B.极性分子与非极性分子问存在色散力和诱导力。

C.极性分子之间存在色散力、取向力和诱导力。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯