鞍马级战列巡洋舰

鞍马级巡洋舰是日本海军的一级装甲巡洋舰。

是20世纪初期隶属于日本海军的装甲巡洋舰舰级,同级舰共两艘,分别为鞍马号与伊吹号。

两艘舰在第一次世界大战中均无多少建树,且均未能成功猎捕德意志帝国海军布署于太平洋地区的东亚分舰队与运输船团。1923年同级舰两艘均依照《华盛顿海军条约》的规定被出售拆解。

基本介绍

- 中文名称:鞍马级战列巡洋舰

- 前型/级:筑波级战列巡洋舰

- 次型/级:金刚级战列巡洋舰

- 国家:日本

- 建造:1905年~1911年

- 数量:两艘

发展沿革

建造缘由

本级舰建造于1904年至1905年间,其设计思维反映了日本海军在日俄战争中所汲取的经验;本级舰的设计目的是与战舰并列而行,因此同级的两艘舰均装备了与现役日本战舰火力同等、甚至更为强大的主炮。然而,由于战斗巡洋舰的发展在本级舰建造完成前越臻成熟,以致于当鞍马号与其姊妹舰伊吹号下水时均因无法与装甲更为优越、武装更为完备且速度更快的他国战斗巡洋舰匹敌而变得过时。

建造列表

本级舰共两艘,分别是鞍马和伊吹号。

时间表

| 舰名 | 命名依据 | 建造者 | 铺设龙骨 | 下水 | 竣工 | 命运 |

|---|---|---|---|---|---|---|

鞍马号 | 鞍马山 | 横须贺海军工厂 | 1905年8月23日 | 1907年10月21日 | 1911年2月28日 | 1923年被拆解 |

伊吹号 | 伊吹山 | 吴海军工厂 | 1907年5月22日 | 1907年11月21日 | 1909年11月1日 | 1923年被拆解 |

技术特点

鞍马级巡洋战舰于1905年1月31日由日本海军下订。然而,在动工前夕,该级舰被重新设计以装载四个搭载203毫米舰炮的双联装炮塔,而使设计中装载12门152毫米单装舰炮的早期设计则被捨弃。这项更动使得舰体也需一同加大以容纳炮塔与更为有力的引擎,方能达到与筑波级巡洋舰相同的速度水準。

本级舰搭载了战舰等级的舰炮,因此其火力远远超越当时相当现役的装甲巡洋舰;此外,这种火力也意味着本级舰将与战舰被编入同一个战斗序列中,并提供支援,其角色与日俄战争中的春日级装甲巡洋舰在黄海海战与对马海峡海战两场战斗中的定位类似。虽然比起当代巡洋舰,鞍马级要强大得多,但1908年问世的英国皇家海军无敌级战列巡洋舰却装备了8门305毫米舰炮,极速可达25节(46公里/小时),这导致鞍马级甚至在尚未服役前便已显得过时。本级舰于1912年被重新分类为战列巡洋舰。

鞍马级的舰体全长147.8公尺,垂标间距为137.2公尺,全宽23公尺,普通吃水深度为8公尺;普通排水量为14,871吨,满载排水量则为15,845吨,比早期舰艇重了约910吨。舰上官兵总计845人。本级舰的稳心高度为0.902公尺。

鞍马级的两艘同级舰均装备了三段膨胀蒸气发动机,不过由于伊吹号蒸汽发动机的瑕疵导致工程延宕,使其成为测试蒸气涡轮发动机的良好平台。日本海军向福尔河造船厂订购了四组柯蒂斯式涡轮引擎,伊吹号与安艺号战舰上各安装了两组。一个月后,日本海军支付福尔河造船厂100,000美元以清偿涡轮引擎的生产授权金。

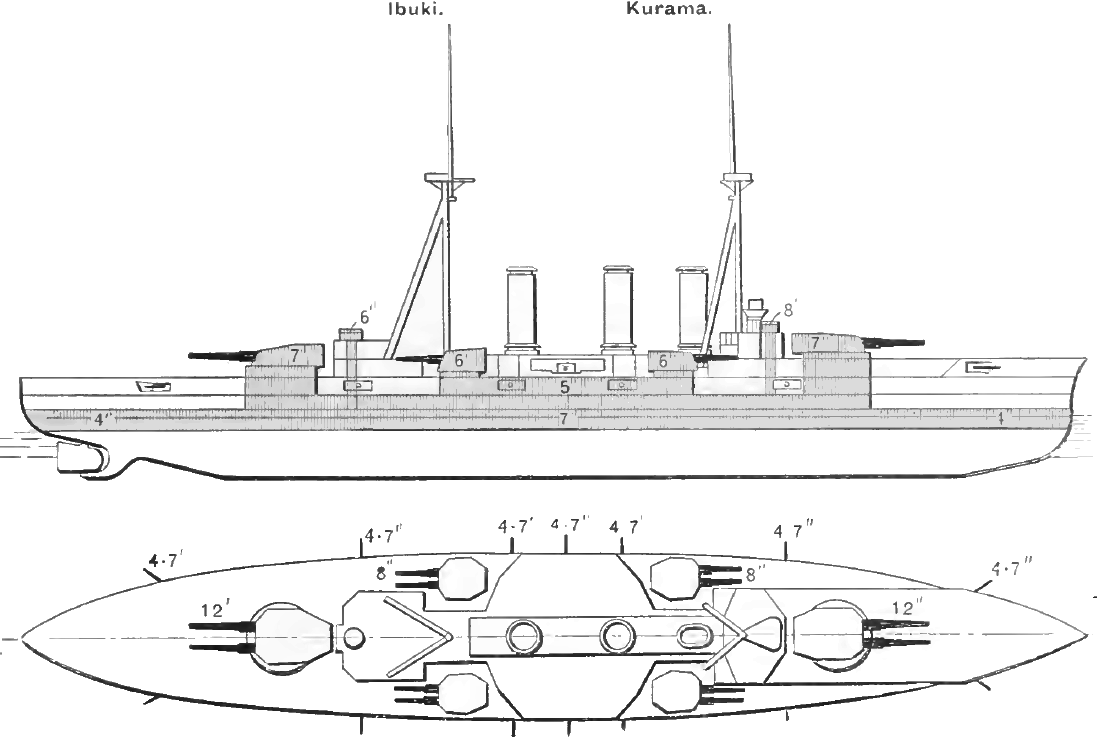

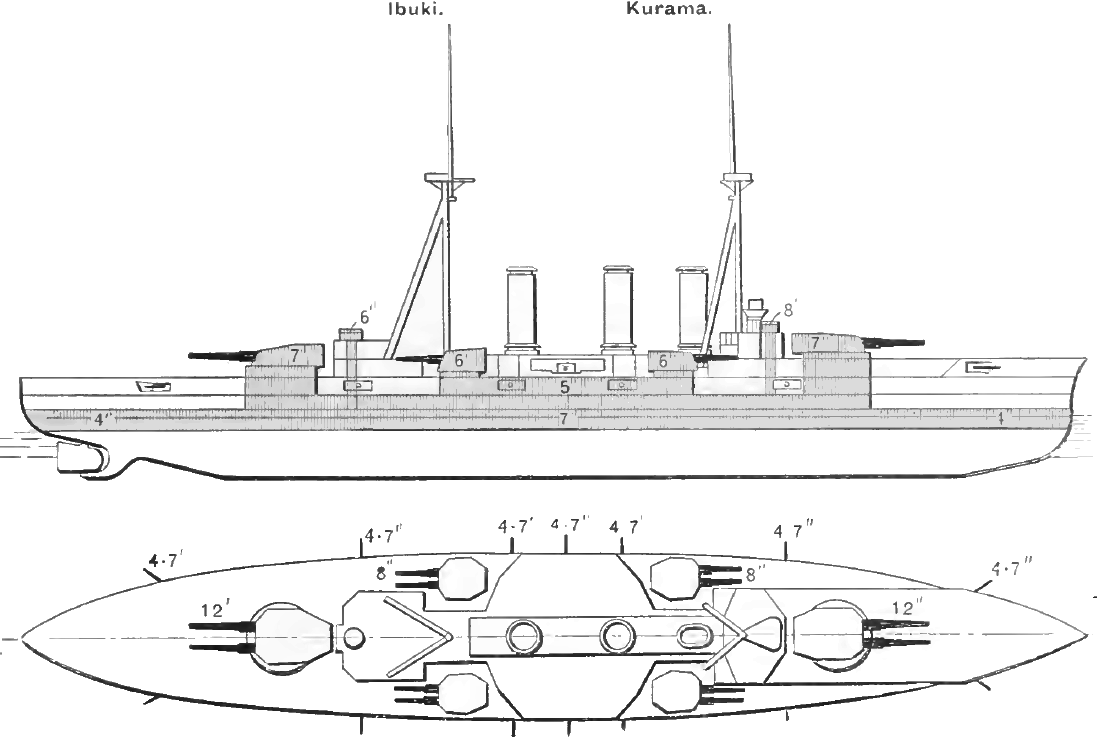

伊吹号装备了两组涡轮引擎组,每组各驱动一支传动轴,共可输出24,000匹马力(18,000千瓦),极速可达到22.5节(41.7公里/小时)。引擎所需的蒸气来源由18座宫原式混烧锅炉提供,其工作压力可达17kg/cm(1,667kPa; 242psi);此外,船员会将重油泼洒在煤炭上来增加燃烧速率。伊吹号于1909年8月12日的首次海试时仅达到了20.87节(38.65公里/小时)的最大速度,结果令人不甚满意;不过,引擎的最大输出功率却达到了27,353匹马力(20,397千瓦)。涡轮发动机随后被修改,螺旋桨也被更换以改善问题,但成效有限。伊吹号于1910年6月23日再次进行海试,当日达到了21.16节(39.19公里/小时)的最大速度,引擎输出功率亦达到28,977匹马力(21,608千瓦)。 《布雷西海军年鉴》中所展示的鞍马型巡洋战舰右视及俯视图

《布雷西海军年鉴》中所展示的鞍马型巡洋战舰右视及俯视图

《布雷西海军年鉴》中所展示的鞍马型巡洋战舰右视及俯视图

《布雷西海军年鉴》中所展示的鞍马型巡洋战舰右视及俯视图鞍马号则使用了传统的四汽缸往复式蒸汽机,其指示马力可达22,500匹(16,800千瓦),较早期舰艇多了2,000匹马力。该舰使用与伊吹号相同的宫原式混烧锅炉,不过总数为28座,也因此鞍马号的烟囱数量较多。舰上的煤炭最大携带量为2,000吨与218吨的重油。

鞍马级巡洋舰装备了4门45倍径12英寸第41年式舰炮。主炮被安装于两个由液压驱动的双联装炮塔中。主炮的俯仰角分别为−3°与+23°。虽然理论上主炮仰升至+13°时仍可正常装填,但通常而言装填时船员均会将主炮降至+5°的位置。主炮可发射386公斤的炮弹,炮口初速为850公尺/秒;穿甲弹的最大射程为22,000公尺。本级舰的次要武装远较早期舰艇来得强大,其中包含装载于四个双联装炮塔的45倍径8英寸第41年式舰炮,舰体左右各有两具炮塔。副炮的最大仰角为+30°,最大射程可达21,000公尺。副炮的炮弹重115公斤,炮口初速为760公尺/秒。

鞍马级巡洋战舰的装甲与早期舰艇相比有着长足的进步。炮塔间的水线装甲带厚达178毫米,但炮塔前后两侧仅有102毫米厚。水线装甲带上方、介于两座8英寸舰炮炮塔间的区域覆盖了一块127毫米厚的装甲,并为4.7英寸副炮炮座提供了良好的保护。炮塔正面装甲为152毫米厚。主要装甲带的末端处与主炮炮座连线处设有一横向安置的水密隔舱,其厚度约为25毫米。

主炮炮塔装有厚达229毫米的装甲板,不过炮塔顶部仅厚38毫米。8英寸副炮炮塔的装甲则为6英寸厚。主炮炮座覆盖着7英寸厚的装甲,副炮炮座装甲也有5英寸厚,但该结构在上部装甲带后方的装甲厚度却剧降至2英寸。全舰体的甲板均为2英寸(51毫米)。前司令塔两侧装甲为8英寸厚,其与主甲板的通讯管道亦厚达7英寸。

性能数据

| 标準排水量 | 14,871吨 |

|---|---|

| 满载排水量 | 15,845吨 |

| 全长 | 舰体全长:147.8米 垂标间距:137.2米 |

| 全宽 | 23米 |

| 吃水 | 8米 |

| 动力 | 鞍马: 宫原式混烧锅炉28座 4汽缸三段膨胀蒸汽引擎2具 2座2轴推进 伊吹: 宫原式混烧锅炉18座 柯蒂斯式涡轮引擎2具 2座2轴推进 |

| 功率 | 鞍马: 指示马力:22,500匹(16,800千瓦) 伊吹: 指示马力:24,000匹(18,000千瓦) 首次海试:27,353匹(20,397千瓦) 二次海试:28,977匹(21,608千瓦) |

| 最高速度 | 鞍马: 21.25节(39.36公里/小时) 伊吹: 首次海试:20.87节(38.65公里/小时) 二次海试:21.16节(39.19公里/小时) |

| 乘员 | 817人 |

| 武器装备 | 2 × 305毫米45倍径双联装舰炮 4 ×200毫米双联装舰炮 14 ×120毫米单装炮 4 ×76毫米单装副炮 4 ×76毫米防空炮 3 ×457毫米鱼雷发射管 |

| 装甲 | 水线装甲带:102~178毫米 甲板:51毫米 炮塔:229毫米 炮座:51~178毫米 司令塔:203毫米 水密隔舱:25毫米 |

服役事件

鞍马

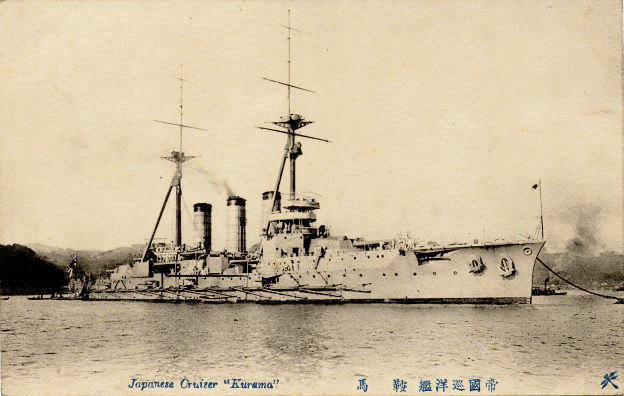

摄于1907年10月21日在横须贺海军工厂举行下水仪式的鞍马号

摄于1907年10月21日在横须贺海军工厂举行下水仪式的鞍马号鞍马级巡洋战舰两艘同级舰的建造作业均因建造船坞缺乏相关设备、专业工人不足与低建造优先度等因素而被延宕。鞍马号于1905年8月在横须贺海军工厂铺设龙骨,但却迟至1911年2月才完工;其冗长的建造时间主要是因为工厂将建造河内号与摄津号战舰以及修复对马海峡海战后俘获的俄国战舰等作业列为优先,因而排挤了鞍马号的施工时程。

1916年的鞍马号,后方是满洲号

1916年的鞍马号,后方是满洲号鞍马号于1911年6月24日在第二舰队司令岛村速雄中将率领下前往英国参与英王乔治五世的加冕暨海上阅兵式。 1911年3月摄于横须贺的鞍马号装甲巡洋舰

1911年3月摄于横须贺的鞍马号装甲巡洋舰

1911年3月摄于横须贺的鞍马号装甲巡洋舰

1911年3月摄于横须贺的鞍马号装甲巡洋舰1914年8月第一次世界大战爆发时,该建正停泊于横须贺港,随后被编入第一南遣分舰队以搜寻德意志帝国海军所属的东亚分舰队。同一支队中除了鞍马号外,还有筑波,浅间及第十六驱逐队(海风,山风)。第一南遣分舰队于1914年9月14日离港,并于同年10月11日抵达楚克群岛,随后占领了加罗林群岛。11月间,第一分舰队奉命驻扎在斐济苏瓦以防东亚分舰队重回太平洋中部。鞍马号于1917年成为第二舰队旗舰,又于翌年被调往第五舰队。

与其姊妹舰伊吹号一样,鞍马号于1922年被解除武装,1923年9月20日除役后拆解。

伊吹

1909年10月12日在广岛湾进行火炮试验的伊吹号装甲巡洋舰

1909年10月12日在广岛湾进行火炮试验的伊吹号装甲巡洋舰伊吹号的龙骨铺设作业则需等待安艺号战舰下水后才能腾出船架滑道供其使用。吴海军工厂利用伊吹号工程延宕的空档储备了许多零件与原料,并因此创下自伊吹号铺设龙骨至下水仅仅花了五个月的纪录;该纪录仅略逊于英国朴资茅斯海军船坞在建造无畏号战舰时自铺设龙骨至下水仅费时四个月的惊人纪录。将伊吹号与安艺号战舰上的往复式发动机更换为涡轮引擎的决定在伊吹号下水后五天才被正式做成,而自那时起伊吹号的建造作业便优先于安艺号战舰,因此伊吹号才得以在两年内完工,并成为日本海军内第一艘使用涡轮引擎的舰艇。事实上,安艺号战舰的施工作业被暂停了约五个月以加速建造伊吹号巡洋战舰,主要原因是前者的涡轮引擎较晚送达,而且巡洋舰较适合作为新科技的测试平台。

伊吹号于1911年前往泰国参加泰王拉玛六世的加冕典礼。

当第一次世界大战于1914年8月爆发时,该舰舰长为加藤宽治大佐。该舰被派往新加坡协助英军猎捕于东印度与印度洋地区活动的德意志帝国海军轻巡洋舰埃姆登号。伊吹号接着于同年9月下旬被调往新西兰护卫运送澳新军团至地中海的运输船团。描述当时状况的壁画在太平洋战争爆发前一直装饰在澳大利亚国会议事厅的正面墙上。当埃姆登号轻巡洋舰于11月9日在科科斯群岛现蹤时,该舰接获的命令是继续护卫船团,舰长加藤为此相当不满。澳洲皇家海军的轻巡洋舰雪梨号则被派往追击埃姆登号。护卫任务结束后,伊吹号被编入位于加罗林群岛的第二南海分舰队。该舰于1918年在吴市整装。

一战结束后,日本出兵西伯利亚时,伊吹号负责警戒海参崴及太平洋沿岸。

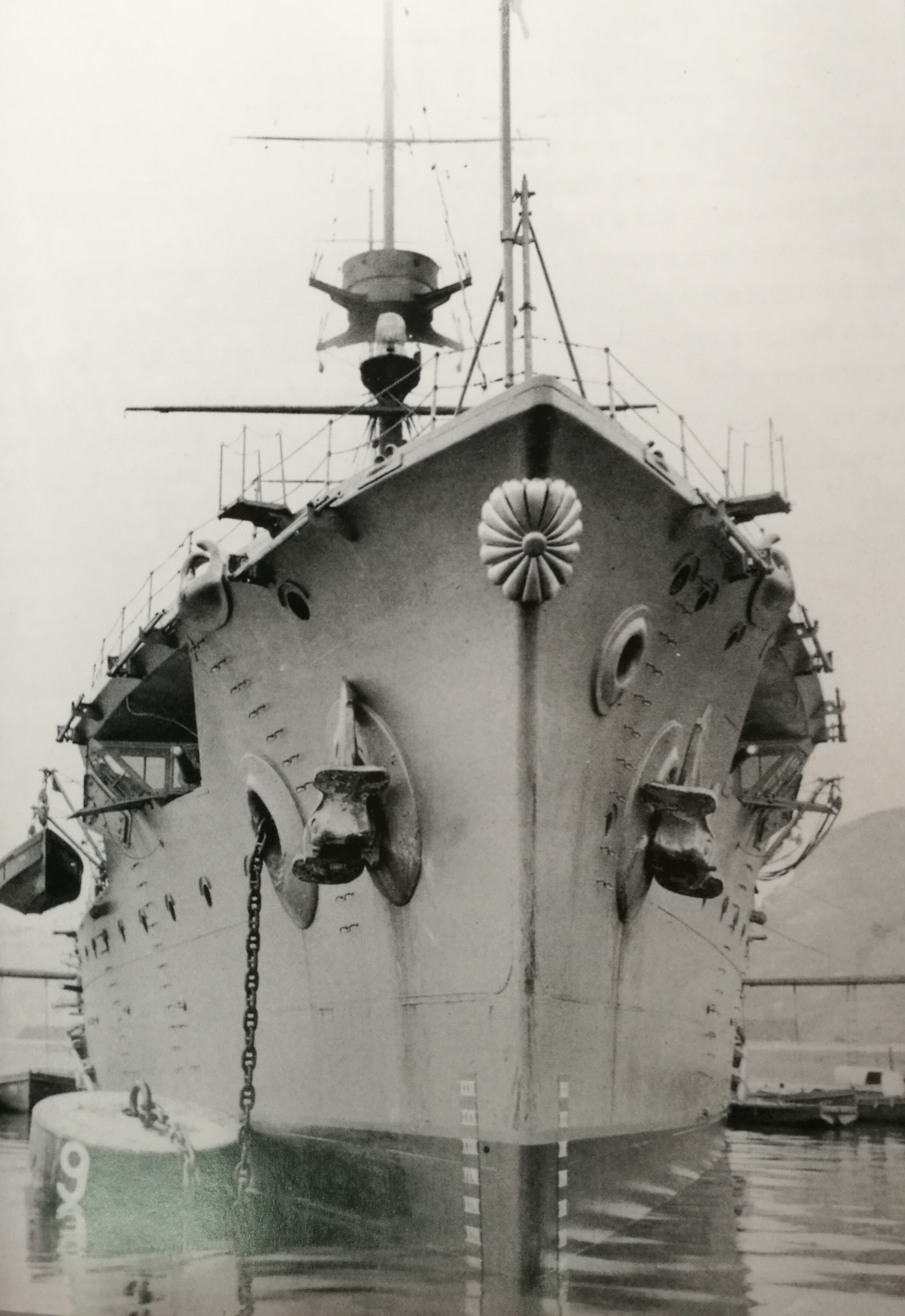

1909年12月摄于吴港的伊吹号,可见舰首的菊花纹章

1909年12月摄于吴港的伊吹号,可见舰首的菊花纹章后于1922年被解除武装,并于隔年9月20日在《华盛顿海军条约》的规範下除役,随后1924年12月9日在神户川崎造船厂拆解。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯