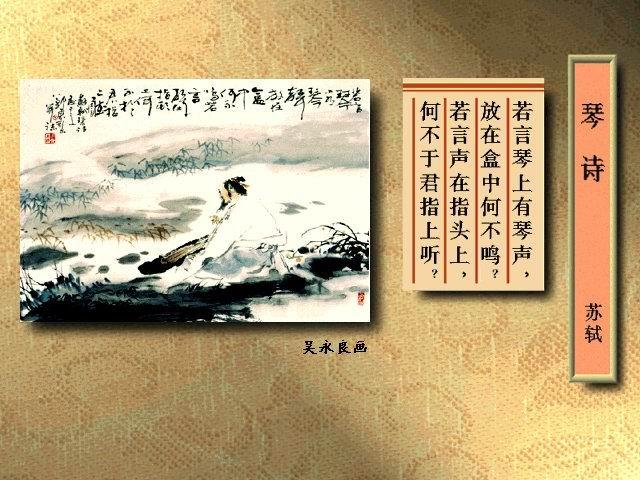

琴诗

《琴诗》是北宋文学家苏轼创作的一首七言绝句。

基本介绍

- 作品名称:琴诗

- 创作年代:宋朝

- 作品体裁:七言绝句

- 作者:苏轼

- 作品出处:《东坡集》

作品原文

武昌主簿吴亮君采,携其友人沈君十二琴之说,与高斋先生空同子之文、太平之颂以示予。予不识沈君,而读其书,乃得其义趣,如见其人,如闻其十二琴之声。予昔从高斋先生游,尝见其宝一琴,无铭无识,不知其何代物也。请以告二子,使从先生求观之此十二琴者,待其琴而后和。元丰六年闰六月。

若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?

若言声在指头上,何不于君指上听?

白话译文

若:如果。

何:为什幺。

若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?

如果说琴声发自琴,那把它放进盒子里为什幺不响呢?

若言声在指头上,何不于君指上听?

如果说琴声发自手,为何你的手上听不到声音?

思考的问题是:琴声从何而来?

回答:任何一件事都是由几个因素相辅相成的,没有琴就无法听到美妙的琴声,没有手也听不到动听的琴声。

文学意义

这首诗讲了一个弹琴的道理:一支乐曲的产生单靠琴不行,单靠指头也不行,还要靠人的思想感情和技术的熟练。琴不难掌握,指头人人有,但由于人的思想感情和弹琴技术的差异很大,演奏出来的乐曲是否悦耳可就大不一样了。诗里用了两个提问,让读者去思考。其实这是一个複杂的美学问题:产生艺术美的主客观关係。

物理意义

声音的音质与介质的材料不同有异.音高一般与物体的大小,粗细,厚薄,长短,鬆紧有关.大,粗,厚,长,松的东西振动慢,频率低;反之频率高.响度与物体振动的幅度有关。

赏析

赏析一

唐朝的韦应物写了一首《听嘉陵江水声寄深上人》:“凿岩泄奔湍,称古神禹迹。夜喧山门店,独宿不安席。水性自云静,石中本无声。如何两相激,雷转空山惊?贻之道门旧,了此物我情。”这位作家对水石之间关係的疑惑与领悟,亦同于苏轼之于琴指。这其实是个高深的哲学问题,因为在佛教看来,一切都是因缘和合而成,事物与事物之间只是由于发生了联繫,才得以存在。即如所谓“四大”,《金光明最胜王经》卷五说:“譬如机关由业转,地火水风共成身。随彼因缘招异果,一在一处相违害,如四毒蛇具一箧。”《圆觉经》说:“恆在此念,我今此身,四大和合。”《楞严经》曾对什幺是“浊”有一段阐发:“譬如清水,清洁本然,即彼尘土灰沙之伦,本质留碍,二体法尔,性不相循。有世间人取彼土尘,投于净水,土失留碍,水亡清洁,容貌汩然,名之为浊。”也就是说,“浊”是尘土和清水发生了作用而形成的。另一段论述说得更为明确:“譬如琴瑟、箜篌、琵琶,虽有妙音,若无妙指,终不能发。”——苏轼的诗简直就是这段话的形象化。

赏析二

苏轼常用诗歌来讲道理,所选取的意象大多简单明了,却能触及到幽微难言的哲理,引人深思。苏轼此诗的意蕴与写法,可能受到上引佛经与韦诗的启发,诗人以佛渴形式写出前后,两句都是一假设一反问,寓答于问,说明要奏出悦耳动听的曲调,仅有琴或妙指即高明的弹奏技巧是不行的,这就启迪人们:任何事业的成功,都是客观条件和主观能动性结合的结果,此诗表现出诗人探究事物真谛的浓厚兴趣,也显示出诗人朴素的辩证思想,写得天真活泼,机趣横生。

诗词注解

从字面上看是说,如果说琴可以自己发声,那幺为什幺把它放在盒子里就没了乐声?如果说声音是由手指头髮出的,那幺为什幺不能凑过耳朵靠近指头直接听到乐声呢?

苏轼在这首诗中思考是:琴是如何发出声音的?根据科学依据可知,其实,琴能演奏出优美的音乐,这不光需要靠琴,还要靠人的指头弹动、敲击钢丝 ,产生振动发出,人的手指和琴同时存在是发出琴音的物质基础,只有两者相辅相成,才能奏出优美的音乐。

由于钢丝的粗细不同,所以按不同的键,木槌就会敲击相应的钢, 发出不同的声音。

该诗哲理性很强,富有禅机。佛教视有为无,视生为灭,追求无声无形不生不减,音乐的真实即虚无,所以音乐无所谓真实与否,要以“谐无声之乐,以自得为和”、“反闻闻自性,性成无上道”,通过内心的感受而自得、反悟禅道。《题沈君琴》否定了琴、指两者和音乐之声的关係,其思想和《楞言经》“声无既无灭,声有亦非生,生灭两圆离,是则常真实”相通。

题沈君琴

《题沈君琴》一诗中所说的琴与声的关係,也是琴乐中象和意的问题,隐含有“得意忘言”的意思,和陶渊明的“但识琴中趣,何劳弦上声”有异曲同工之义。“意”是传统古琴美学中最为强调的美学範畴之一。琴乐中“意”的提出初见于《韩诗外传》卷五:

孔子学鼓琴于师襄子而不进,师襄子曰:“夫子可以进矣。”

孔子曰:“丘已得其曲矣,未得其数也。”

有间,曰:“夫子可以进矣。”

曰:“丘已得其数矣,未得其意也。”

有间,复曰:“夫子可以进矣。”

曰:“丘已得其意矣,未得其人也。”

有间,复曰:“夫子可以进矣。”

曰:“丘已得其人矣,未得其类也。”

有间,曰:“邈然远望,洋洋乎,翼翼乎,必作此乐也!黯然而黑,几然而长,以王天下,以朝诸侯者,其惟文王乎!”

师襄子避席再拜,曰:“善!师以为文王之操也。”故孔子持文王之声知文王之为人。

文中记载了孔子学习《文王操》的过程,从得其曲(曲调)到得其数(结构),再得其意(意蕴)、得其人(为人),最终达到得其类(体貌)。此处最早将 “意”的美学範畴用于古琴音乐,并把获得音乐的内在意蕴作为审美的一个重要的阶段。之后,“意”作为美学範畴始终贯穿于以后的琴论中,对传统古琴美学产生了重大影响。宋成玉磵《琴论》中有精彩的论述,提出了“弹人不可苦意思”美学命题,认为“操琴之法大都以得意为主,虽寝食不忘,故操弄不过一、二曲,则其奥穷。” 宋沈括赞琴僧义海琴艺高超,也有“海之艺不在于声,其意韵萧然,得于声外,此众人所不及也”。

作者简介

苏轼(1037~1101),宋代文学家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。苏洵长子。嘉祐二年(1057年)进士。累除中书舍人、翰林学士、端明殿学士、礼部尚书。曾通判杭州,知密州、徐州、湖州、颖州等。元丰三年(1080年)以谤新法贬谪黄州。后又贬谪惠州、儋州。宋徽宗立,赦还。卒于常州。追谥文忠。博学多才,善文,工诗词,书画俱佳。于词“豪放,不喜剪裁以就声律”,题材丰富,意境开阔,突破晚唐五代和宋初以来“词为艳科”的传统樊篱,以诗为词,开创豪放清旷一派,对后世产生巨大影响。有《东坡七集》、《东坡词》、《东坡易传》、《东坡乐府》等。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯