上海市佛教青年会

1946年,上海市成立的一个由青年居士组成的佛教社团,根据青年人学佛的特点,展开弘法活动,以后若干年间,活跃在上海佛教界。简称“佛青会”。

佛青会成立之初,只有会员几十个人,后来迅速发展,最多时有会员三千人左右,是一个相当成功、相当有影响力的佛教社团。

基本介绍

- 中文名:上海市佛教青年会

- 简称:佛青会

核心人物

方子藩、陈海量、郑颂英、赵朴初、蔡惠明、罗永正等一般青年学佛居士。

历史沿革

萌发时期

方子藩在上海工作期间,接触许多佛教大德,也与青年学佛的朋友相聚,讨论佛学。

他们讨论组织一个以青年为对象的社团,扩大影响,接引更多的青年学佛。

他们的理念与计画,得到沪上名流居士范古农、蒋维乔、丁福保等多人的支持与赞助,

筹组社团

1945年,抗战胜利之后,筹组社团的计画就进入行动阶段。

1946年春,方子藩等几位居士,均为四十岁以下的青年人,成立筹备委员会。

筹委会主任委员:方子藩,

筹委会副主任委员:郑颂英、张孝行,

筹备委员:罗永正、陈海量、赵朴初、王兆基、蔡惠明、吴保源、史美、传贤灼等。

初在林森中路「觉园」内借地办公,分工合作,积极推动筹备工作。

成立社团

1946年8月25日,“上海市佛教青年会”召开成立大会,许多大德居士到场道贺,太虚大师也莅临指导。

方子藩与郑颂英分别报告筹备经过,推举出理监事,通过徵求会员办法、发行会刊的筹备工作。

《太虚大师年谱》亦有记载。

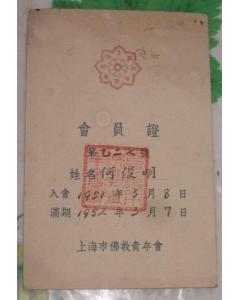

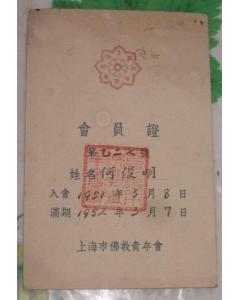

1947年1月,青年会的会刊《觉讯》创刊号出版, 1951年,何俊明居士会员证

1951年,何俊明居士会员证

1951年,何俊明居士会员证

1951年,何俊明居士会员证刊登出徵求会员的启事,继之召开会员大会,组织理事会。

理事长:方子藩,

副理事长:余伯贤、郑颂英、叶竹青,

理事:陈海量,李行孝、蔡惠明、罗永正等。

社团迁址

1947年冬,佛青会以借用的会址过于狭小,不敷使用,方子藩提议登报徵求市区内适宜房舍。

1948年1月1日,佛青会迁入林森中路康福里租赁的新会址,新址楼上是陈海量居士开设的大雄书局。

包括方子藩在内的数位理监事,各人都有自己的事业或职业,会中事务多由副理事长郑颂英及理事陈海量二位居士处理。

郑颂英是宁波人,三十多岁,经营纸业;

陈海量也只三十二、三岁,原是大法轮书局的经理,当时已创业开设大雄书局。

由于陈海量的书局就在佛青会楼上,所以海量相当于「驻会理事」,就近照应会务。

佛青会有三、四位职员上班工作,后来在台湾以星相术驰名的梁湘润居士,1948~1949年,曾在会中担任过总干事。

社团活动

弘法

有星期佛学讲座,于每星期日上午举行,程式上于礼佛之后,全体共诵《金刚经》,再由礼请的法师或居士讲演一小时。

这项工作,最初由史久云居士主持,后来由陈无我居士主持,许多知名的法师和居士都在该讲座作过演讲。

同时每星期日晚间举办佛学座谈问答,对于佛经及有关佛学问题当面解答,此外也有佛学通讯问答,以通讯方式解答佛学问题。

电台弘法,也是佛青会工作重点之一。佛青会下设「心光讲学会」,专门在电台播讲。佛青会的弘法部,免费赠阅佛书,佛青会设有图书馆,免费对外开放。当然,发行《觉讯》也是弘法的一部分。

修持

佛青会的重要活动。会中设有修持部,周六集会念佛共修,此外还设有持诵组、蒙山普利组、仪规法器组、往生助念团等组织。

福利

佛青会做得十分有绩效。

1948年开始,佛青会创办中西医义务诊疗所,聘请中西医师为贫病者免费治疗,开始时每天登门病患二、三十人,后来与日俱增,达到每天百人以上。

由于应诊的医师经验丰富,服务认真,获得贫困民众一致的好评。

佛青会的福利部,除免费医疗外,以募集所得的经费,夏令施茶水,及施赠急救药品,冬令施粥、施寒衣,都做得很有成绩。

康乐

佛青会经常举办朝山活动、名胜旅游、工厂参观、素食聚餐等,迎合青年热的兴趣和爱好,以导向佛化。

发行会刊

基本概况

社刊名:《觉讯》 觉讯

觉讯

觉讯

觉讯首任发行人:方子藩居士(1947年~1950年)

二任发行人:郑颂英居士(1950年~1955年)

首任编辑:蔡惠明居士(1947年~1948年)

二任编辑:丁鸿图居士(1948年~1950年)

三任编辑:蔡惠明居士(1950年~1955年)

《觉讯》的内容,是以青年学佛者为对象,内容有评论、通讯、科学、哲学、宗教、传记、青年修养、杂俎、文艺等。

系藉与青年有关的问题,以宣传佛教思想。版面由最初的八版增加到二十版。

发行量也由最初的三千份增加到五千份,在当时,是青年学佛者十分喜爱的一分刊物。

1955年9月停刊,前后发行了104期。

青少年专栏

1949年初,蔡惠明在《觉讯》上编青少年专栏,推动成立佛青年的「青少年部」。

青少年部成立,李行孝居士为主任,蔡惠明负责推动工作。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯