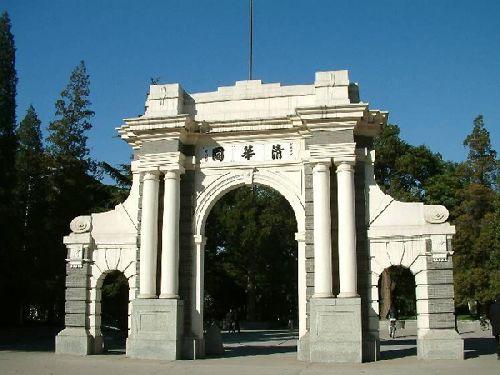

清华大学哲学系

清华大学哲学系始建于1926年,由哲学家金岳霖、冯友兰等人创建,任教的着名学者有金岳霖、冯友兰、张东荪、张君劢、张申府、邓以蛰、沈有鼎、林宰平、贺麟、瞿世英、潘怀素、张岱年、任华、周辅成等人。

目前在职着名学者有丁四新、陈来、韩立新、黄裕生、刘奋荣、宋继杰、唐文明、肖鹰、万俊人、王路等。

基本介绍

- 中文名:清华大学哲学系

- 外文名:Tsinghua University Philosophy Department

- 简 称:清华哲学系

- 所属地:中国北京

- 创始人:金岳霖、冯友兰等

- 创立年:1926年

- 学校排名:国内第1位;国际第16位(2020QS世界大学排行榜,大陆高校第1位)

- 学科排名:国内第9位(2017年教育部第四轮学科评估);国际第29位

情况简介

清华大学哲 学系始建于1926年,是中国大学最早建立的哲学系之一,由着名哲学家金岳霖、冯友兰等人创建,被视为20世纪前期“清华学派”的主干之一。本系任教的着名学者有金岳霖、冯友兰、张东荪、张君劢、张申府、邓以蛰、沈有鼎、林宰平、贺麟、瞿世英、潘怀素、张岱年、任华、周辅成等人。1952 年院校调整以后,清华大学撤销了文科,哲学系教师併入北京大学哲学系和中国社会科学院哲学所。在清华大学建设综合性、研究型、开放式大学的新的进程中,清华大学哲学繫于2000年5月正式复建。

与校内原有哲学研究机构密切配合,哲学系在“十五”期间,承担了马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、逻辑学、宗教学、美学等专业的发展重任。自复建以来,与校内原有哲学研究机构密切配合,在学校的大力支持下,哲学系全体同仁精诚团结、齐心合力、艰苦奋斗,截至2005年完成了从哲学本科到哲学一级学科博士点、哲学博士后流动站的完备体系建设,而且在教学和科研两个方面均实现了跨越式发展。

哲学系复建之初即组织实施“ 三一学术工程 ”(“清华哲学研究系列”、“清华哲学教材系列”、“清华哲学翻译系列”、《清华哲学年鉴》),并集中力量在套用伦理学、西方古典哲学等方面寻求优先突破,取得明显成效。迄今为止,本学科共承担教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目,国家哲学社会科学基金项目15项(其中重点项目2项),国家自然科学基金项目3项,市部级项目16项,校级项目15 项,院级项目18项,总经费近600万元人民币。

复系重建

自复建以来,与校内原有哲学研究机构密切配合,在学校的大力支持下,哲学系全体同仁精诚团结、齐心合力、艰苦奋斗,不仅在5年内完成了从哲学本科到哲学一级学科博士J点、哲学博士后流动站的完备体系建设,而且,在教学和科研两个方面均实现了跨越式发展:

(1) 2000年,复建哲学系并建成伦理学硕士点,加上原有的科技哲学硕士点(1984年建立),开始两个硕士点研究生招生;

(2) 2002年,完成马克思哲学、中国哲学、外国哲学、逻辑学4个硕士点的建设;

(3) 2002年,建成伦理学专业博士点;

(4) 2003年,开始正式招收哲学专业本科生,首届学生7名;

(5) 2004年,与清华大学科技所合建哲学博士后流动站;

(6) 2004年,在“985二期”国家重大创新基地的申报中,哲学系同本校中文系、历史系和外语系一起成功申报“中华文明与文化研究国家创新基地”重大项目;

(7) 2005年,在全国第十批增列学位授权审核工作中,申报哲学一级学科博士点授予权获批准(2006年8月国务院学位委员会公布)。是年,在教育部全国第一轮学科评估中,清华哲学系排名第11位;

(8)2009年,在教育部全国第二轮学科评估中,清华哲学系排名第11位;

(9)2012年,在教育部全国第三轮学科评估中,清华哲学系排名第10位;

(10)2017年,在教育部全国第四轮学科评估中,清华哲学系排名第9位,获评B+。

历任领导

| 阶段 | 时间 | 系主任 | 备注 | 时间 | 党支部书记 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|---|

筹备创办 哲学系 | 1926-1928 | 金岳霖 | ||||

1928-1934 | 金岳霖 | |||||

1934-1938 | 冯友兰 | |||||

西南联合大学 哲学心理学系 | 1941-1945 | 汤用彤 | ||||

1946-1949 | 冯友兰 | |||||

1949-1952 | 金岳霖 | |||||

筹备复建 哲学系 | 1999-2000 | 万俊人 | ||||

2000-2011 | 万俊人 | |||||

2011-2014 | 卢风 | |||||

2014-2018 | 黄裕生 | 2008-2016 | 邹广文 | 调入马克思主义学院 | ||

2018- | 宋继杰 | 2016- | 刘奋荣 |

学科结构

哲学係为哲学学科门类和哲学一级学科单位,包括马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、逻辑学、宗教学、科学技术哲学等8个二级分支学科。其中,伦理学是清华哲学系的优势学科;马克思主义哲学、中国哲学和外国哲学是清华哲学系重点建设学科; 逻辑学是清华哲学系的传统特色学科。2008年,本系伦理学被评为北京市重点学科。

在“985二期”建设期间,哲学系将继续承担哲学一级学科建设的主要工作,并以此为平台,追求学科建设的内涵式发展。具体目标是:

(1)从师资配製、人才培养、教学体系和学术研究诸方面深化各二级学科建设;

(2)集中力量,优先发展马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学三个学科;

(3)以最快的速度,将哲学系优势学科伦理学建设成为全国重点学科;

(4)再以若干年的时间,力争将清华哲学系哲学一级学科建设成为全国重点学科;

(5)通过5 - 10年的努力,建设2 - 3个国内领先、国际一流的哲学二级学科,进而把清华大学哲学系建成国内外知名的一流学科系。

师资概况

清华哲学系目前在职教师29人,其中教授22人、副教授3人、助理教授4人(均为博士生导师),接近100%的教师具有博士学位,其中2人为清华大学文科资深教授(陈来、万俊人),3人为教育部长江学者特聘教授(丁四新、刘奋荣、万俊人)。他们的专业方向分布在马克思主义哲学、外国哲学、中国哲学、伦理学、逻辑学、美学、宗教哲学和科学技术哲学等8个哲学二级学科领域,并在伦理学、中国哲学、逻辑学等专业有较强的教研势力。

哲学系在职教师以中青年为主体,正值年富力强、学术创造的盛年时期。全系教师普遍有高学历和良好的学术背景,多数教师具有海外留学、访间和国际学术合作经历;分支学科人员配备较完整,教师学术互补性强,教研力量专精。全系同仁团结合作,追效先师,致力续接清华哲学学统、再创清华哲学辉煌。

截至2019年7月12日,哲学系现有29名教师为(按姓名音序排列):陈壁生、陈浩、陈来、丁四新、范大邯、高海波、韩立新、Otfried Hoeffe、黄裕生、蒋运鹏、刘东、刘奋荣、卢风、Thomas Sheehan、圣凯、Martin Stokhof、宋继杰、孙晶、唐浩、唐少杰、唐文明、田薇、万俊人、王路、夏莹、肖鹰、俞珺华、张伟特、朱东华。

教学体系

马克思主义哲学

负责人:韩立新教授

学术团队:唐少杰教授、韩立新教授、夏莹教授、陈浩副教授、吴倬教授(兼)、赵甲明教授(兼)

主要研究方向:(1)马克思主义哲学基础理论;(2)文化哲学;(3)人学与价值论哲学;(4)马克思主义哲学文本研究

中国哲学

负责人:丁四新教授

学术团队:陈来教授、丁四新教授、圣凯教授、陈壁生教授、高海波副教授

主要研究方向:(1)先秦哲学;(2)宋明理学;(3)近现代中国哲学

外国哲学

负责人:蒋运鹏副教授

学术团队:黄裕生教授、王晓朝教授、王路教授、田薇教授、宋继杰教授、唐浩教授、蒋运鹏副教授、范大邯助理教授、艾四林教授(兼)

主要研究方向:(1)古希腊罗马哲学;(2)中世纪哲学;(3)近现代西方哲学

伦理学

负责人:唐文明教授

学术团队:万俊人教授、卢风教授、唐文明教授、韦正翔副教授(兼)、雷毅副教授(兼)

主要研究方向:(1)西方伦理学与伦理学原理; (2)套用伦理学;(3)中国伦理学与中西伦理学比较;(4)宗教伦理学

逻辑学

负责人:刘奋荣教授

学术团队:王路教授、刘奋荣教授、俞珺华助理教授、蔡曙山教授(兼)

主要研究方向:(1)逻辑哲学和哲学逻辑;(2)认知逻辑;(3)语言逻辑和逻辑史

美学

负责人:孙晶助理教授

学术团队:肖鹰教授、刘东教授、孙晶助理教授、罗钢教授(兼)、尹鸿教授(兼)、包林教授(兼)

主要研究方向:(1)美学原理;(2)中西美学比较;(3)当代艺术与当代文化

宗教学

负责人:圣凯教授

学术团队:田薇教授、王晓朝教授、圣凯教授、朱东华副教授

主要研究方向:(1)基督教思想研究;(2)宗教哲学与宗教伦理学;(3)道教、佛教、儒教思想研究

科学技术哲学

负责人:曾国屏教授

学术团队:曾国屏教授、吴彤教授、刘兵教授、李正风教授等(该学术团队成员全部为清华大学科学与社会研究所在编教师)

主要研究方向:(1)一般科学哲学和自然科学与工程技术的哲学间题研究;(2)系统科学哲学及其複杂性研究;(3)科学技术与社会的研究(STS)等

交流合作

主要国际学术交流伙伴

- 美国哈佛大学“哈佛一燕京学社” Harvard-Yenching Institute, Harvard University, USA

- 美国普林斯顿大学“人类价值研究中心” The Center for Human Values, Princeton University, USA

- 美国基督教哲学联合会 The Association of American Christian Philosophers, USA

- 比利时鲁文大学哲学学院 Institute of Philosophy,Leuven University, Belgium

- 荷兰阿姆斯特丹大学哲学系和逻辑、语言与计算机科学研究所 Department /Institute for Logic, Language and Computation, University of Amsterdam,The Netherlands

- 德国波恩大学中国文史哲系 Abteilung fur Sprache and Geschichte Chinas, Llniversitat Bonn, Deutschland

- 澳大利亚墨尔本大学套用哲学和公共伦理研究中心 Center for Applied Philosophy and Public Ethics, University of Melbourne, Australia

- 义大利罗马大学哲学系 Department of Philosophy, Rome University, Italy

- 韩国首尔大学哲学系 Department of Philosophy, Seoul National University, Korea

- 韩国成均馆大学儒学东洋学部 School of Confucian and Oriental Studies, Sungkyunkwan University, Korea

- 日本一桥大学社会学系 Faculty of Social Sciences, Hitotsubashi University, Japan

主要港澳台地区高校学术合作交流伙伴

- 香港大学哲学系、公共行政管理学系Departments of Philosophy&Public Administration, Hong Kong University, Hong Kong

- 香港中文大学哲学系Department of Philosophy, Hong Kong Chinese University, Hong Kong

- 香港浸会大学哲学系套用伦理学中心Center for Applied Ethics in the Department of Philosophy,Hong Kong Baptist University, Hong Kong

- 香港道风山汉语基督教文化研究所Institute of Sino-Christian Studies, Fung Shan Road, Hong Kong

- 台湾清华大学哲学系The Department of Philosophy, Tsinghua University, Taiwan

- 台湾政治大学哲学系Department of Philosophy,National Chengchi University, Taiwan

近年主办的主要国际国内学术会议

- "公共理性与和谐社会—多元文化视野中的政治哲学之未来200"Public Reason and the Harmonious Society: The Future of Political Philosophy in Cross-Cultural Perspectives(Professor Micheal Walzer as the Keynote Speaker)2007

- “中美哲学论坛2007"Forum of Philosophy between China and America 2007

- “中国文化与现代性2004"Chinese Culture and Modernity 2004

- “赵紫宸宗教思想2004"The Religious Thoughts of Zhao Zichen 2004

- “传统与后现代2004"Tradition and Post-Modernity 2004

- “政治哲学国际学术研讨会,2003"International Conference on Political Philosophy(Professor Joseph Raz as the Keynote Speaker) 2003

- “佛教与基督教对话2003"The International Congress for the dialogue between Buddhism and Christianity

- “中美哲学论坛2002"Forum of Philosophy between China and America 2002

对国际、国内开放的主要学术交流合作项目

- "伟伦特聘讲座教授”,清华大学人文社会科学学院Weilun Lecturing Professor, School of Humanities and Social Sciences, Tsinghua University

- “法鼓人文讲座”,清华大学国际交流合作处Fagu Lecture for Humanities, Office of International Cooperation and Exchange, Tsinghua University

- “清华形上学论坛”,清华大学哲学系Tsinghua Metaphysics Forum, Department of Philosophy, Tsinghua University

- “访问学者”、“高级访问学者”,清华大学继续教育学院Visiting scholar\Higher-Visiting scholar, School of Continuing Education, Tsinghua University

- “博士生联合培养计画”,清华大学研究生院Project of Co-education for Candidate Doctor, Graduate School, Tsinghua University

- “研究生联合培养计画”,清华大学研究生院Project of Co-education for Graduate students, Graduate School,Tsinghua University

- “哲学博士后流动站”,清华大学博士后管理办公室Current Station of Post-doctored program in Philosophy, Office of Postdoctor, Tsinghua University

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯