清华大学核能与新能源技术研究院

清华大学核能与新能源技术研究院是中国高等教育系统规模最大的科研与设计单位。

基本介绍

- 中文名:清华大学核能与新能源技术研究院

- 组织隶属:清华大学

- 成立日期:1958年

- 组织性质:科研与设计单位

发展历史

创建之初

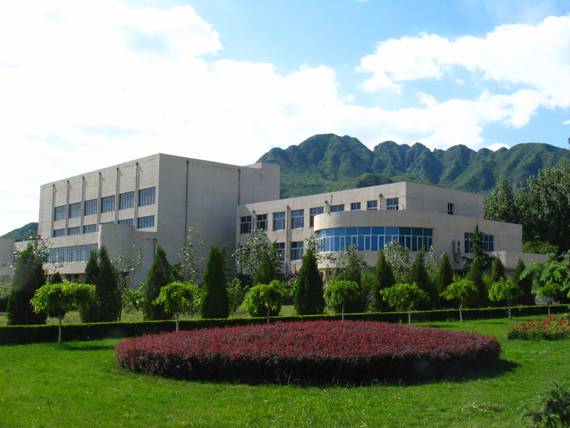

清华大学核能与新能源技术研究院主体部分位于风景秀丽的北京北郊燕山脚下昌平区虎峪风景区。

核研院筹建于1958年,始建于1960年1月。早期称清华大学原子能基地,1962年起名为清华大学试验化工厂(简称试化厂)。1979年3月经学校批准更名为核能技术研究所(简称核能所)。1990年11月10日,经国家教委批准更名为核能技术设计研究院(简称核研院)。2003年9月经清华大学2003-2004学年度第1次校务会议讨论通过,更名为核能与新能源技术研究院(简称核研院)。更名后原有设计院资质保留,名称仍为“清华大学核能技术设计研究院”。核研院俗称“200号”,这是禁止试验反应堆最初在校内基建项目的编号。

清华大学核能与新能源技术研究院(简称核研院),是我国高等教育系统规模最大的科研与设计单位。其主体部分位于风景秀丽的北京北郊燕山脚下昌平区虎峪风景区。该院筹建于1958年,始建于1960年。1962年定名为清华大学试验化工厂(简称试化厂),1979年4月经学校批准更名为核能技术研究所(简称核能所),1990年11月经原国家教委批准更名为核能技术设计研究院(简称核研院),2003年经学校批准更名为核能与新能源技术研究院。

1958年7月,清华大学蒋南翔校长决定建立以反应堆为中心的原子能方面的教学、科研和生产联合基地。在工程物理系主任何东昌的领导下,工程物理系反应堆工程专业师生开始设计游泳池式禁止试验反应堆。同年11月,选清河以南、距清华园东北边界约600米的后八家为反应堆厂址,并开始施工。

1959年上半年,后八家施工停止。在工程物理系副主任兼反应堆工程教研组主任吕应中的领导下,工物系师生继续设计禁止试验反应堆。1958年至1959年,全校先后有500余名师生员工参加了禁止试验反应堆的初期有关工作。

1959年春,清华大学组织工物系、土木系有关人员会同北京市城市规划局,在市区以外地区进行反应堆新厂址的调查,提出了两个厂址方案。1959年底,经北京市委批准,反应堆厂址设在南口以东、虎峪村以南地区。同时该反应堆工程被列入国家科委及北京市1960年重点项目,一期工程计画经教育部和原二机部批准。

1960年元旦刚过,一支由复转军人、校基建处和行政处的工人为主组成的100多人的施工队伍从清华园来到虎峪工地。2月,土建设计组进驻工地。3月,工艺设计队伍进驻工地。3月5日,禁止试验反应堆破土动工。禁止试验反应堆最初在校内基建项目的编号为“200”,这就是核研院俗称“200号”的由来。

初见成效

禁止试验反应堆是我国第一座自行研究、设计、调试建成的核反应堆。该反应堆的设计、建造、调试、运行由吕应中同志主持进行。1960年春天,参加这座反应堆建设的有200多人,包括讲师1人,助教10余人,学生100多人,平均年龄只有23岁半。他们住在帐蓬或虎峪村老乡家中,在村里一座破庙露天开伙。首先自己动手从水库大坝修水渠通水,靠肩扛手抬修通从昌平到虎峪的第一条高压供电线路。接着就是挖地基,搞土建施工。从1960年冬到1963年的三年经济困难时期,建设人员逐渐减少,最少时只有20多人。1964年,国家经济形势好转后,大批建设队伍又开进工地,加紧施工和安装。何东昌、吕应中等同志在反应堆建设过程中提出了“寻难而进,勇于创新”、“尖端分解为一般,一般综合为尖端”、“部分多次试验,总体一次成功”的指导思想。建设者们立下了“用我们的双手开创祖国原子能事业的春天!”的誓言。禁止试验反应堆于1964年国庆前夕建成,并临界启动一次成功。与此同时,在王大中同志主持下,还于1964年9月建成了零功率反应堆。

在建堆过程中,共突破技术难关37项,其中有几项是外国资料中未见过的,如铝製大水池壳防腐蚀大面积阳极氧化处理工艺等,同时自製仪器设备67种,建立专业实验室11个。反应堆建成后,接纳我校和哈工大、西安交大有关原子能专业的实习师生900多人。

30年多来,在该堆上进行了一系列科学研究,包括我国第一艘核潜艇禁止材料性能试验,医学动物辐照试验,中子照相,中子活化分析,中子嬗变掺杂单晶硅的生产,以及高效过滤薄膜核径迹蚀刻膜的生产等。

1964年至1966年,完成了一项重要的科研——溶剂萃取法核燃料后处理任务。前苏联计画援建我国的后处理厂,採用的是落后的沉澱法技术,1960年苏联专家撤走后,二机部组织大量的人力物力继续开展用沉澱法进行核燃料后处理的研究和工厂设计工作。1958年,工程物理系副主任滕藤、汪家鼎和放射化工教研组主任朱永(贝睿)领导放射化工教研组开始选定国际上先进的流程溶剂萃取法核燃料后处理作为研究题目,并开始进行热化学实验室的设计。其后组织工程化学系人工放射化工专业的教师和从1960到1966届毕业生以及少量的研究生结合毕业设计和论文从事与此有关的化学、工艺、分析、设备方面的研究和设计工作。1963年,滕藤、汪家鼎,朱永(贝睿)同志在大量实验研究的基础上,向国家建议我国的核燃料后处理技术採用溶剂萃取法。1964年,二机部党组开会决定抛掉沉澱法改用萃取法,并决定在清华大学200号全面开展溶剂萃取法核燃料后处理的研究工作。这一决定得到了国务院专委会议的批准。 研究工作由清华大学和二机部的有关研究所、设计院及工厂合作,在清华大学200号进行。

1964年下半年,建筑面积为700平方米的热化学实验室开始动工兴建,同时还改建了冷铀运行实验车间,于1965年底基本完工。1966年初进行设备安装,4月开始进行实验,至10月实验研究取得了成功。直接参加这项任务的共约300人。

此后,研究成功的工艺流程和设备用来建成我国的核燃料后处理厂,并成功投产,使我国在这一重要领域赶上了世界先进水平。

发展艰辛

“文化大革命”中,核研院科研工作遭到了严重的破坏。在极度困难的条件下,全院教职工并没有改变为祖国原子能事业而献身的初衷,在逆境中苦搏和奋争。1968年,吕应中在狱中提出了我国钍资源综合利用的方案,1969年10月向中央呈报了《关于研究钍增殖堆的建议》。1969年11月,周恩来总理亲自批准,清华大学试化厂承担了利用钍建造增殖堆核电站的研究任务。核研院教职工在进行这项任务的科研和设计过程中,付出了极大的努力,对我国钍资源利用的多种方案(熔融金属堆,熔盐堆,高温气冷堆等)进行了多方面的探索,取得了放射性尘埃扩散大气实验、预应力混凝土压力壳的研製成功等多项重大成果。但因总体方案难度很大,短时期难以完成,经国家计委、国家建委同意,于1979年停建。

70年代末,核研院因经费中断进入了困难时期。家有困难的同志纷纷调离,但骨干力量一直坚持在200号工作。从70年代末开始,核研院领导调整了科研方向,把从搞核工程、国防科研的单一性研究单位转变为以核为主,面向国民经济许多领域的多学科综合性研究院,并提出核与非核科研相结合、科学研究与学科建设相结合、长远任务与近期任务相结合的指导思想,同时实行了一系列的改革措施,面向社会,面向国民经济。1979年实行科研经费课题组核算制,其后又实行了行政领导人负责制和教职工全员聘任制,以及生产承包责任制。全院很快地度过了难关,提高了效率,取得了效益。在此基础上,全院逐步确定了低温核供热堆、高温气冷堆等几项对国民经济发展有重大意义、有深远影响的研究项目,作为主攻方向。

1981年,核研院开始进行低温核供热堆概念设计,同年向国家建议开展低温核供热研究。同时自己动手改造禁止试验反应堆,于1983年冬至1984年春成功地进行了国内首次反应堆余热供暖运行试验,取得良好的效果,受到国家有关领导部门重视。1985年,低温核供热研究被列入国家“七五”重点攻关项目,并决定在核研院建造一座5兆瓦低温核供热试验反应堆。

由王大中主持领导的5兆瓦低温核供热堆工程,于1986年3月开始兴建,1989年11月建成并临界启动一次成功。该堆是世界上第一座投入运行的“一体化自然循环壳式供热堆”,是世界上第一座採用新型水力驱动控制棒的反应堆。它的运行成功, 使我国在低温核供热堆领域跨入世界先进行列。该堆除完成一系列供暖实验外,还于1991年成功地进行了热电联供实验,1992年成功地进行了核能空调製冷实验。由核研院承担的200兆瓦核供热堆工程,经国家计委于1993年6月正式批准立项。1995年8月,国务院批准兴建200兆瓦低温核供热堆工业示範堆。

1986年,核研院承担的高温气冷堆研究被列入国家高技术“863”计画。1992年3月,国务院批覆同意在核研院建造我国第一座10兆瓦高温气冷实验堆。1995年6月,10兆瓦高温气冷实验堆在核研院动工兴建,2000年12月建成达到临界,2003年1月实现满功率併网发电。高温气冷堆是安全性好、用途广泛的先进反应堆,国际核能专家认为,未来最有发展前景的新核电厂堆型是高温气冷堆,高温气冷堆有可能在国际核电界引起一场革命。模组式球床高温气冷堆是最有希望成为“第4代先进核能系统”的技术之一。10兆瓦高温气冷堆的建造成功,使我国成为世界上为数很少的几个掌握了高温气冷堆技术的国家之一,为今后实现高温气冷堆产业化和国产化打下了良好的基础。

近年成果

近年来,核研院在高放废液处理处置和核技术方面取得了国际领先水平的研究成果。朱永(贝睿)带领核化工研究人员研究 成功的分离高放废液的“中国TRPO流程”,成为国际上两个最先进流程之一,研究开发的Cyanex-301分离镧系锕系元素方法,被国际核能界评价为“多年来该领域的最重要进展”。安继刚带领核技术研究人员研製成功的“钴60货柜检测系统”为国际首创,解决了铁路列车检测等难题,并实现产业化,受到国内外专家的高度评价。

核研院积极把核能技术以及由核能技术的发展而带动起来的各种新技术,推广套用到国民经济的许多领域,取得了明显的效益。全院在科技开发、研究生培养和继续教育、国际科技合作与交流等方面,都取得了迅速的发展和丰硕的成果。

目前,核研院正在坚持科研为国民经济建设服务的方向,向着建设世界先进水平的研究与开发基地的目标不断前进。

主要职能

1964年,清华大学有关专业师生在此建成了自行设计的禁止试验反应堆,完成了动力堆禁止实验,此后又与有关部门合作,完成了溶剂萃取法核燃料后处理新技术研究,为中国核能事业做出了重要贡献。

1989年11月,核研院设计建设的5兆瓦低温核供热试验反应堆建成并运行成功,它是世界上首座投入运行的“一体化自然循环壳式供热堆”,也是世界上第一座採用新型水力驱动控制棒的反应堆,至今已完成了核能热电联供、低温製冷和海水淡化等一系列试验。根据“清华大学核能与新能源技术研究院”网站资料,中国第一座200兆瓦低温核供热工业示範堆的设计工作,已被国家批准立项由核研院承担。

核研院负责承担的国家863高技术研究与发展计画项目10兆瓦高温气冷实验反应堆,于1995年6月开始动工兴建,2000年12月建成达到临界,2003年1月实现满功率併网发电。模组式球床高温气冷堆被国际核电界公认为21世纪新型核电站的首选堆型之一。这座先进反应堆的建成,使我国成为世界上为数不多的掌握了高温气冷堆技术的国家之一。

核研院已研究成功了国际领先的分离高放废液的中国“TRPO流程”和国际首创的“钴60货柜检测系统”,受到国内外专家的高度评价。

根据“清华大学核能与新能源技术研究院”网站资料,核研院完成了几十项国家重点科研任务,取得了一批重要科研成果。有160项成果获部委级科技成果奖,18项成果获国家级奖,139项专利获权。1990年12月,核研院荣获国家教委、国家科委命名的“全国高等学校科技工作先进集体”称号。1992年4月,荣获中华全国总工会命名的“全国先进集体”称号。2001年7月,核研院党委荣获中组部命名的“全国先进基层党组织”称号。与此同时,核研院党委还被中共北京市委命名为“北京市先进基层党组织”。

核研院在科研的基础上,利用本院优势,努力实现科研成果的转化,在功率电子器件和整机、核同位素工业仪表、精细陶瓷及新型材料、稀土分离与深度加工等方面先后开发了一批先进的高技术产品,为国民经济做出了贡献。

组织结构

领导机构

院行政负责人

姓名 | 职务 |

张作义 | 院长 |

周羽 | 党委书记 常务副院长 |

王革华 | 副书记 |

张亚军 | 副院长 |

唐亚平 | 副书记 |

孙玉良 | 副院长 |

王建龙 | 副院长 |

董玉杰 | 副院长 |

王贤刚 | 副书记 |

向新程 | 副院长 |

院党委负责人

姓名 | 职务 |

周羽 | 书记 |

唐亚平 | 副书记 |

王贤刚 | 副书记 |

院技术负责人

姓名 | 职务 |

张作义 | 总工程师 |

孙玉良 | 副总工程师 |

张亚军 | 副总工程师 |

于溯源 | 副总工程师 |

董玉杰 | 副总工程师 |

李富 | 副总工程师 |

常华健 | 副总工程师 |

曲静原 | 副总工程师 |

郭吉林 | 总工程师助理 |

王捷 | 总工程师助理 |

院学术委员会

姓名 | 职务 |

何建坤 | 主任 |

孙玉良 | 副主任 |

姜胜耀 | 副主任 |

于溯源 | 副主任 |

王建龙 | 副主任 |

李富 | 副主任 |

陈靖 | 副主任 |

向新程 | 秘书长 |

师资力量

核研院不仅是科研基地,也是人才培养基地。根据“清华大学核能与新能源技术研究院”网站资料,有9个博士学位授予点,11个硕士学位授予点,一个博士后流动站。从1982年至2004年,该院共授予626名研究生硕士学位,112名研究生博士学位。核研院还面向全国为在职干部和技术人员举办现代科学技术短训班,促进知识更新。

历任领导

历任院长 | |

张作义 | 2005年5月--至今 |

张作义 | 2001年3月--2005年5月 |

吴宗鑫 | 1997年--2001年3月 |

吴宗鑫 | 1993年--1997年 |

王大中 | 1991年--1993年 |

王大中(所长) | 1985年--1991年 |

吕应中(所长) | 1979年--1985年 |

何东昌(厂长) | 1963年--1966年 |

历任院党委书记 | |

周羽 | 2008年5月--至今 |

史宗恺 | 2007年1月--2008年5月 |

徐景明 | 2003年10月--2007年1月 |

徐景明 | 1999年1月--2003年10月 |

江崇廓 | 1995年4月--1999年1月 |

江崇廓 | 1991年3月--1995年4月 |

何建坤 | 1989年12月--1991年3月 |

孙继铭 | 1986年11月--1989年12月 |

孙继铭 | 1984年3月--1986年11月 |

张慕津 | 1980年6月--1984年3月 |

艾知生 | 1979年3月--1980年6月 |

吕应中(总支书记) | 1963年--1966年 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯