科学技术史(关于科学技术的产生、发展及其规律的科学)

科学技术史是关于科学技术的产生、发展及其规律的科学。科学技术史既要研究科学技术内在的逻辑联繫和发展规律,又要探讨科学技术与整个社会中各种因素的相互联繫和相互制约的辩证关係。因此,科学技术史既不是一般的自然科学,也不同于一般的社会历史学。它是横跨于自然科学与社会科学之间的一门综合性学科。

基本介绍

- 中文名:科学技术史

- 关于:科学技术的产生

- 类型:理学的一级学科

- 涉及:理、工、农、医四大学科门类

基本内容

科学技术史是理学的一级学科,科学技术史的研究範围主要涉及理、工、农、医四大学科门类,但是又不仅仅局限于自然科学领域,而是向人文社会科学领域高度发散,其与科学技术哲学的关係极为密切,这是该学科最重要的一个特点。着名英籍匈牙利哲学家拉卡托斯所一贯倡导的“精緻证伪主义”就力图使科学哲学与科学史一致,这是拉卡托斯科学哲学的一个重要特点,这也是我们称之为“精緻证伪主义”的原因。另外,历史主义的科学哲学流派,其代表人物如库恩、费耶阿本德、图尔明等,也主张用科学史来检验科学哲学。科学技术史的基本内容应该包括三个方面:

1.研究科学技术发展本身的逻辑,揭示科学技术发展的内在规律;

2.研究社会因素的制约性,揭示科学技术发展的社会历史条件;

3.研究科学对社会的反作用,预示科学技术未来的发展。

西方的科技史研究

科技史的研究是随着近代科技的发展而兴起的。在西方,到18世纪中叶才出现了较多的科技史着作。如法国满德拉的《数学史》,普利斯特里的《电学的历史响现状-最早的实验》等。在早期的科学史家中最杰出的人物是英国的惠威尔,他于1837年发表了《归纳科学的历史》,这是第一部最有影响的科学史专着。

到本世纪二十至三十年代,科学史形成为一门独立的学科,其主要标誌是从大量的史料合集、简单的记述日益走向理论化,有了比较完整的体系。无疑萨顿是这一时期的领军人物,他确定了自己的综合科学史研究规划或纲领,并在科学史领域引起了一场综合。在萨顿的不懈努力下,综合科学史成为当时科学史领域的主导研究形态,研究科技史的深度和广度有了长足的进展。科学史家于30~60年代写出了一系列至今仍无可替代的综合科学史着作:如,沃尔夫《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》、丹皮尔《科学史》等。在李约瑟博士的积极倡导下,英国剑桥大学于1936年创立了科学史系。美国、加拿大、阿根廷、丹麦、英国、苏联、日本、澳大利亚等国的许多大学中都设有科学史系或科学史专业,有的还没有分科史系(如数学史系、化学史系等)。国际科学史学会于1928年8月在挪威首都奥斯陆召开首次会议,到1981年已开过十六届国际科学史大会。目前国际上约有四十多研究科技史的专业机构;各国出版的科技文学术刊物约有一百多种,每年出版的科技史专着和论文远在两千种以上,各国专门从事科技史研究的人员超过一万人。随着科学技术在现代社会中的作用越来越大,使人们大大增加了研究科学发展规律的兴趣,科学技术史在国外已成为一门颇受重视、发展迅速的学科。

中国的科技史研究

我国是一个史学极其发达的国家,但科技史却是一个很少涉及的领域。在漫长的封建社会中,只有一些对古代科技史料的记述分散在各种史书中。明清时期出现的《泉河史》、《医史》、《畴人传》等少数几本着作基本上也是史料性质的,并未形成理论体系。真正用近代科学的观点和方法对科技史料进行分析和处理,是“五四”运动前后才开始的。老一辈的科学家如李俨(1892——1963)、钱宝琮(1892—1974)、张子高(1886——1976)、刘仙洲(1890—1975)、梁思成(1901——1972)等分别在不同领域进行了分科史的研究。他们的专着对我们有关学科发展史的研究做出了奠基性的工作。新中国成立以后,科技史研究工作得到了党和政府的重视,成立了专门的研究机构,出版了科学史刊物,取得了不少成绩。党的十一届三中全会以来,随着全党工作重心的转移,作为基础学科之—的科学技术史和科学方法论更引起了各方面的重视,不少研究单位和高等院校都在积极开展这方面的研究和教学工作。1980年10月在北京召开了规模空前的科技史学术会议,成立了中国科学技术史学会,我国科技史领域出现了一个新的发展局面。

致力于整合全校相关学术资源、构建北大文理交叉学术平台的北京大学科学史与科学哲学研究中心(Center for History and Philosophy of Science, Peking University)简称北大科史哲中心)于2011年1月11日上午宣告成立。

科学技术的起源

科学技术是人类智力和实践的创造物,这两者都代表人类集体成就的最高峰,如今的科学技术是丰富多彩、千变万化的历史进程的产物,并且已经成为每一个存在过的社会中不可缺少的组成部分。因此追寻科学技术的发展历程,挖掘其背后的故事,是非常重要的。

了解科学技术,首先要追根溯源,寻找其是何时、在何种背景下产生。

具体内容请参见中文百科“原始科学技术” 。

古希腊罗马的科学技术

在希腊时代,希腊科学发生了前所未有的转变,古希腊的自然哲学家进行了一系列对自然界的抽象思索,而古罗马的技术更是让人惊叹。

具体内容请参见中文百科“古希腊罗马科技”。

近代科学技术的兴起

15世纪中叶是欧洲历史上的重要转变时期。资产阶级革命为近代自然科学的诞生提供了社会条件。于此同时,科学本身为争得自己的独立地位,摆脱宗教的桎梏,也进行了不屈不挠的斗争。实验科学的兴起,更使自然科学有了独立的实践基础。从此,近代自然科学开始了它的相对独立发展的新时代。当然,在这一过程中,技术的发展与积累始终在缓慢进行,并最终在自然科学的兴起中得到了巨大的助力。

中世纪的乐与忧

鑒于近代资本主义革命为自身寻求合法性的需要,中世纪通常被贴上了“黑暗”、“愚昧”或“压抑”的标籤,基督教会和经院神学的存在极大地阻碍了科学技术的进步和人类文明的发展。然而,拨开意识形态的迷雾,当我们重新审视中世纪时,会发现在这一时期为科学技术的发展积澱了深厚的土壤。

中世纪技术的缓慢发展与积累

中世纪的技术发展主要集中在生产领域,是人们在生产实践活动中逐步积累起来的。造成这种状况的原因,与中世纪经院神学所形成的风气有关。经院神学关注天国,主张理性的玄思。这一方面锻鍊了欧洲人的严格的逻辑推理能力,另一方面也使得具有较高学术素养的人仅仅局限在抽象理论领域,不关注具体的经验实践。使得感性与理性、推理与实验、科学与技术的脱节。

中世纪技术图

中世纪技术图宗教对科学技术发展的解放与禁锢

1) 中世纪的神学自然观:上帝→人→自然

依《圣经》所言,人和自然同为上帝所创,但人位于自然之上,上帝创造自然的目的是为了给人以栖息之地,同时彰显上帝的荣光。这种自然观相对于古希腊自然观来说,为人们认识和改造自然提供了合法性支撑。

“希腊人眼中的自然是神圣的,活生生的,有机的整体,他们只是要求认识自然而从未想过去改造自然,那对他们来说是不可想像的。而在中世纪的人看来,自然失去了神秘性,它不过是上帝为人类準备的家园,因而研究自然被看做是没有出息甚至是亵渎神灵的事,因而严重阻碍了自然科学的发展,但它却以祛魅的方式消解了自然的神秘性,为近代科学开闢了道路。”

——摘自张志伟《西方哲学史》

2) 宗教对科学技术的禁锢:

儘管中世纪的宗教自然观消解了自然的神秘性,为人们研究和改造自然提供了合法性。但这一时期的科学技术还是处于宗教神学的统治之下,相对于神学家们的抽象思辨,注重实践的科学技术的地位仍然很低下。

“中世纪这些激进的实验主义者中,其实没有一个人怀疑过他们那个时代盛行的神学观,他们从未想过要让自然科学离经叛道,只是把它当成神学听话的婢女。”

——摘自麦克莱伦《世界史上的科学技术》

文艺复兴的赞与思

文艺复兴时期有两项重要的发现:人的发现与自然的发现。这两项伟大发现对于科学技术的兴起起到了极其重要的作用。当时的人们因着对自己理性能力的重新发现,就像是刚刚出生的孩童一样迫不及待地开始用全新的眼光打量周围的一切事物,在各个领域都显示出了旺盛的好奇心和伟大的创造力。因此,这一时期取得显着成就的人物往往被认为是全才式的、百科全书式的人物。

详见中文百科:文艺复兴

3.2 神学家哥白尼的天文学革命

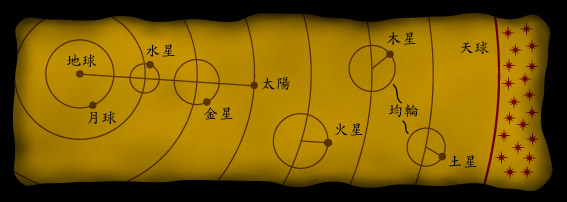

1)地心说 VS 日心说

“地心说”支持者:柏拉图、亚里士多德、托勒密

地心说示意图

地心说示意图“地心说”主要认为地球是静止不动的,其他的星体都围着地球这一宇宙中心旋转。这个学说的提出与基督教《圣经》中关于天堂、人间、地狱的说法刚好互相吻合,处于统治地位的教廷便竭力支持地心学说,把“地心说”和上帝创造世界融为一体,用来愚弄人们,维护自己的统治。因而“地心学”说被教会奉为和《圣经》一样的经典,长期居于统治地位。

随着事物的不断发展,天文观测的精确度渐渐提高,人们逐渐发现了地心学说的破绽。到文艺复兴运动时期,人们发现托勒密所提出的均轮和本轮的数目竟多达八十个左右。而且这些模型都无法与观测结果相符合。

“日心说”支持者:阿里斯塔克、库萨的尼古拉、哥白尼

日心说示意图

日心说示意图在《天球运行论》中,哥白尼主要做了两件事:首先,是明确地将日球是静止的宇宙中心,地球和其他行星一样都是绕日运行,而且月球则绕地球运行,作为一项基本原则提出。这就是所谓的“日心说”;其次,从这项新原则出发,他为众天体的运行构建了一个新模型,这模型完全抛弃托勒密的对等点机制,而是彻底回到古希腊以“均匀圆周运动”来解释天体运动的途径。严格说来,这两个原则并不新颖:“均匀圆周运动”是古希腊天文学的固有理想,“地动说”则是公元前3世纪的阿里斯塔克提出的。哥白尼所做的,实际上是重新回到古希腊的旧原则,然后依循托勒密的数理方法来构建相类模型,并且以实证数据在决定模型的主要参数,然后仔细计算天体在运行中的长期位置变化。

2)哥白尼“日心说”的明与昧

从计算和预测的角度看,哥白尼的“日心说”并无优胜之处:《天球运行论》所计算的日月和行星运动比诸《大彙编》并非更为準确,而且前者所需要套用的本轮数目超过后者。然而,对于许多天文现象“日心说”相对于“地心说”而言,可以提供更为自然且令人信服的解释。换言之。哥白尼革命的意义不仅仅在于提出新原则和模型,而更在于扩大了判别理论真伪的实证基础。自此以往,令人信服的理论不仅要在数学上“重现现象”的某些方面,还要能够对同一现象所有其他方面都作出满意解释。因此,随着哥白尼新理论的出现和逐渐被人接受,科学理论的判别标準乃至其本质也正在起变化。

哥白尼“日心说”的蒙昧色彩:第一,对上帝的信仰。哥白尼认为上帝创造的世界必然是简单完美的,地心说体系中如此之多的本轮和均轮显然不能符合上帝的意志。而只要转向日心说,认为所有行星都是围绕着太阳运动,就可以很容易地解决困扰地心说的问题。就日心说来看,行星的不规则运动只是地球和行星之间的相对运动造成的,也就不需要那幺多本轮、均轮加以说明,能很自然地解释行星运动的一些现象。第二,新柏拉图主义的太阳崇拜。

“在所有的座次中,太阳的宝座居于正中……他确实是宇宙的明灯、心灵和统领……太阳在那个位置犹如坐在王座之上,统领着在他周围转圈的那些行星子民……地球亦因为太阳才有孕育,一年一生而成为丰产之地。”

——摘自哥白尼《天球运行论》

3)如何正确认识哥白尼的《天球运行论》

哥白尼:最后一位古代天文学家Or 第一位近代天文学家

“《天球运行论》的意义不在于它自己说了什幺,而在于它使得别人说了什幺。这本书引发了它自己并未宣告的一场革命。它是一个製造革命的文本,而不是一个革命性的文本。”

——摘自库恩《科学革命的结构》

在哥白尼的日心说中,太阳其实并不处在太阳系的正中心,而是接近太阳系的中心。他的地动说也是为了解释行星为之而提出来的副产品,以便极力符合古希腊的天文学传统。只有在克卜勒用椭圆运动代替了正圆运动,伽利略用望远镜观测数据证实和宣传了哥白尼的日心说之后,现代天文学体系才真正得以实现,从而揭开了西方科学和思想从古代向现代的转变。

授之以鱼不如授之以渔

近代自然科学的重要特徵就是实验以及科学的思维方法,这两者构成了近代自然科学区别于中世纪经院科学的关键所在,对于这两者的含混不清也是导致过渡时期的科学形态具有蒙昧性的重要因素。

4.1伽利略的贡献

“如果一个苹果砸到牛顿的头上,使牛顿发现了万有引力,那幺这个苹果树就是伽利略栽的;如果一个苹果砸到牛顿头上,那幺就有一千个苹果砸到伽利略头上。”

——《伽利略对话录》

天文学:自製天文望远镜,对天体进行观察,发表《关于两个世界体系的对话》,使哥白尼的日心说走出象牙塔,深入到一般民众当中。

物理学:《关于两门新科学的对话》,关于受力悬臂的数学分析和自由落体定律。通过斜板实验对落体运动进行分析——物体的运动是由惯性维持的。

对于大多数人来说,伽利略的伟大是因为他是科学与宗教冲突的象徵,是为真理受迫害的典型。然而,伽利略对科学的最重要贡献其实并不是为哥白尼辩护,而是利用望远镜把人类的视野扩展到了地球以外,以及想新动力学踏出第一步。

伽利略于1609年发明了人类历史上第一台天文望远镜。伽利略用它观测到了月亮表面的“环形山”、木星的四颗卫星、太阳黑子等等,用观测结果“证实”了哥白尼的日心说。

伽利略在力与运动方面的研究有两个非常着名的实验——斜面实验与斜塔试验。这两项实验虽被证实是想像中的,但却是建立在可靠的事实的基础上。把研究的事物理想化,就可以更加突出事物的主要特徵,化繁为简,容易于认识其规律。

伽利略创立了对物理理象进行实验研究并把实验的方法与数学方法、逻辑论证相结合的科学研究方法。这一自然科学新方法,有力地促进物理学的发展,他因此被誉为是“经典物理学的奠基人”。

4.2 培根与笛卡尔

从培根和笛卡尔开始,把自然界当作一个独立的客体来对待,而人则成为在客体之外的独立的旁观者,从此开始了征服自然界的现代性时代。

培根:主张学者传统要和工匠传统结合起来,形成“经验和理性职能的真正的合法的婚配”。培根的代表作《新工具》不仅阐明了归纳法的重要性,而且提供了归纳逻辑中判明因果联繫的求同法、差异法和共变法。

“如所周知,培根是最朴素和理直气壮的科学主义者,主要宣扬、呼吁以下三点:首先,从传统(特别是亚里士多德)、口耳相传或者臆度、想像而来的知识都不可靠,必须大力和彻底扫除;其次,真正的知识只能够通过实际观察、实验得来;最后,政府因此应大力鼓励、推动、资助科学研究,以造福社会和人类,因为‘知识就是力量’。”培根用蜘蛛、蚂蚁和蜜蜂的比喻形象地说明了三种不同的科学方法论:经验主义者好像蚂蚁,它们只是收集起来使用。理性主义者好像蜘蛛,它们从自身把网子结起来。但是,蜜蜂则採取一种中间道路,它从花园和田野里的花上採集材料,但是用它自己的一种力量来改变这种材料。显然,培根所提倡的是“蜜蜂”的学习方法。

培根的这些议论在生前并不受注意,但从17世纪40年代即清教徒革命开始,则日益为人重视,从“皇家学会”的成立,以至玻义耳、牛顿等人的实验科学精神,都可以说与他的影响有关。

笛卡尔:倡导科学研究中的演绎法,强调数学方法的意义。笛卡尔的毕生力作是1637年发表的《方法论》,他在此书中提出的思想,可以说在很大程度上已经预见现代科学的精神与结构,即有关自然界的真正知识必须从毫无疑问的基本原理出发,然后以严格的数学推断出来。在这样的系统中,亚里士多德的“目的论”,以及生命的“自主性”是完全没有地位的(具有灵魂的人自然不在其例),它因此被称为“机械世界观”(mechanical philosophy)。

笛卡尔致力于自然界观察,并意识到只有牵涉空间的“运动”可以用数学处理。作为解析几何的创始人,笛卡尔把数和几何学联繫起来,从而表明空间或广延可以用代数公式表示。“他又引入现代数学符号以及运作方式,并且用x,y等字母代表未知线段,用a,b,c等字母代表已知数量,从而大大简化了代数问题的解决。这在数学的现代革命过程中是具有重大意义的决定性一步,从此数学思考的重心就从几何学的“形”转移到代数学的“计算”上去了。”由此,笛卡尔把科学的统一性建立在研究方法——数学上,而数学的确定性就保证了知识的确定性,从而在数学角度为近代科学建立了形上学的基础。

培根和笛卡尔是17世纪科学思潮中两个隐然对立阵营的代表人物:培根轻视数学,以观察、实验、类型学和归纳法为尚,倾向近于博物学家;笛卡尔从理性精神出发,认为通过自明的基本原则和推理就可以了解世界,倾向近于数学家。这两种思想各有偏失,它们的局限到牛顿的《原理》发表才显露出来。

第一次工业革命

第一次工业革命首先发生在英国的主要原因或政治前提在于资产阶级在英国的统治逐渐建立并日益加强;英国通过圈地运动,产生并聚集了大量劳动力,同时也扩大了英国国内市场; 多年的海外贸易和殖民扩张,为英国积累了原始资本,提供了广阔的原料地和海外市场; 工场手工劳动时积累的经验和生产技术的进步(这是后来的法国,德国等国都无法相比的); 随着市场需求的增大,工场手工生产已无法满足需求。

详见中文百科:第一次工业革命

科学的世纪

科学的世纪是指称近代科学全面繁荣的19世纪。19世纪科学发展的规模和成熟远远超过17世纪的科学革命,热力学、光学、电磁学、化学、地质学、生物学、人类学等学科都取得了重大的突破,并大都进入到理论综合的新阶段。新学说、新理论如雨后春笋,使19世纪成为名副其实的科学世纪。

具体内容请参加中文百科“科学的世纪”。

近代东西方科学技术交流

近代以前中外科学技术交流

特点:在近代以前,中国科学技术成果外传较多,吸收外国的成果较少。

起源:中国与外国之间的科学技术交流始于文化交往和商业贸易活动的兴起。

丝绸,是我国古代人民的伟大发明,它很早以前就输送到了西方。根据古代罗马地理学家斯特拉波的着作,大约在公元前三世纪时,西方已经把中国称作“赛里斯”,“赛里斯”是由希腊“赛尔”一词而来,“赛尔”是蚕丝的意思。“赛里斯”即是“丝国”。既然称中国为“赛里斯”,说明中国丝绸在当时已输入了西方,也就必然出现了通往西方的丝绸之路。

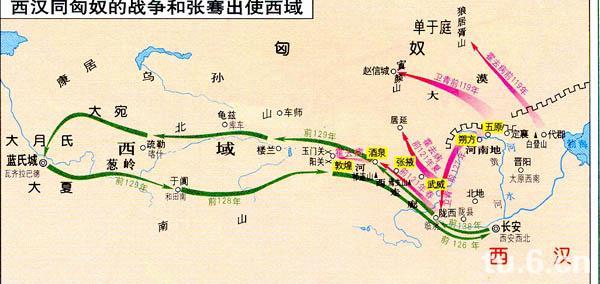

虽然张骞通西域前丝绸之路已经出现,但是最初出现的丝绸之路,却由于种种原因并没有得到繁荣和畅通。例如,这条通道常常因一些民族或国家的纠纷和战争而发生中断,即使它有时相通,也因山川阻隔,道路遥远,加之缺乏食宿和没有安全保障而通行特别困难。因此,反映在我国古代文献中,对当时丝绸之路的行经地点和具体路线都是语焉不详。只有到了张骞通西域后,由于中国汉朝政府在西域地区採取了各种有力措施并和帕米尔以西各国建立起了友好关係,才使得这条横贯亚洲的通道获得了发展,从而出现了空前的繁荣和畅通。

自汉朝张骞出使西域之后,汉武帝曾陆续派遣使者到西亚、印度、阿拉伯等国。不仅带回来阿拉伯国家的文献和物品,而且还可能带回包括埃及以及希腊等国的文献和物品。与此同时,海船已经开闢了从广东出发,出南海,经缅甸、印度到斯里兰卡的海路航线,并开闢了东到日本,南到印度尼西亚的航线;在陆路上,则开闢了从长安,经新疆,到中亚、安息(今伊朗)、大秦(即东罗马帝国)的着名的丝绸之路。

西汉同匈奴的战争和张骞出使西域

西汉同匈奴的战争和张骞出使西域交流成果:

(一)商贸方面交流成果

贸易的往来,既有商品的交换,也有自然产品的交流。在公元3至7世纪,从中亚传入我国有胡葱、胡瓜(黄瓜)、无花果、红花染料、胡麻(芝麻)、胡桃等。到了宋元时期,从国外引进的植物、果品有如番荔枝、番石榴、番椒、番茄等。北宋初年,海外贸易通行货物有30余种,到南宋绍兴初年已增至200多种。南宋时,与中国通商的国家有20多个,其中海船通商的贸易国家就有多个。一些外商甚至在中国长期居住,还曾担任官职。泉州的阿拉伯人公墓,泉州及其他城市的阿拉伯建筑,在印度洋沿岸和非洲国家出土的宋元瓷器,都是宋元时期海外贸易兴盛的历史见证。明代郑和下西洋,访问了亚洲和非洲的30多个国家,远达非洲的索马里、肯亚带,在促进通商贸易和文化交流方面作出了重大贡献。但由于它不是一种经济活动,除了带回某些奇物、贡品之外,对于经济和科学技术发展并无多大影响。

(二)科技方面交流成果

阿拉伯数字以及阿拉伯的数学着作在宋元时期传入我国。在天文曆法方面,扎马鲁丁等人来到我国,带来了药方一批阿拉伯的天文仪器,以及包括阿拉伯文托勒密《天文大全》在内的科学书籍20余种。元代政府曾设立回回司天台,开设回回药物院,由阿拉伯医生治病,专用回回药物。回回药方以及香料药物在中国的传播和套用,进一步丰富了我国的医药学。

对外国影响:

(一)对日本的影响

日本从公元646年开始大化革新,逐步完成了从奴隶制向封建制国家的过渡,实现了建设新国家的伟大事业。汤浅光朝在其《科学文化史年表解说》中曾评论说:“这是因为全国人民旗帜鲜明地把建设以唐朝为模範的文化国家作为目标而取得的。” 唐代名僧鑒真东渡日本,不仅带去了佛教文化,而且积极传授了中国的医药学等方面的知识。我国的天文仪器、造纸法、印刷术以及瓷器、铜镜等工艺技术,也都在唐代传入日本。儘管在从894年日本停派遣唐使开始到1401年的500年间断绝了与中国的正式外交关係,但是僧侣、商人往来依然频繁,中国作为东方的先进文化国家继续影响日本,特别是宋代程朱理学所提出的格物穷理的科学精神对日本有着更深刻的影响。日本在明治维新以前的文化史,实际上是中国文化史的延长和发展,直到明治维新之后才又转变为西方文化的移植史。

(二)对阿拉伯国家和欧洲的影响

我国古代的数学着作《九章算术》、《周髀算经》和筹算方法传到印度,对印度数学的发展作出了贡献;我国的造纸、纺织、制瓷等技术首先传入阿拉伯,又通过阿拉伯传入欧洲。我国的丝绸也是通过伊朗和阿拉伯国家传入罗马帝国。公元6世纪罗马帝国得到了印度僧人从新疆带去的蚕种,从此,欧洲才开始了丝绸的生产。成为欧洲资产阶级摧毁封建王朝强大武器的火药、指南针和印刷术,也是通过阿拉伯传到欧洲的。

西方近代科学技术知识传入中国

标誌:从16世纪下半叶起,开始了西方科学技术文化知识向中国的传入,其标誌是罗马教皇派遣的耶稣会士来华。

特点:西方科学技术知识传入过程的複杂性、内容上的有限性、后果上的畸型性,它既不同于主动的科学技术引进,也不同于平等的学术交流。

耶稣会士来华是在一个特定的历史条件下进行的,传出方面与接受方面各有着不同的目的。西方耶稣会士来华是配合资本主义殖民扩张的需要。明末或清初的封建统治者接受西方的某些近代科学技术知识,则是为了巩固其封建统治。

代表人物——西方传教士

利玛窦——利玛窦在介绍西方的某些天文知识的同时,特意向罗马教会提出,派天文学者来华从事曆法改革。着有《坤舆万国全图》。写了《远镜说》,介绍了望远镜的製造和使用。

南怀仁——康熙时代,南怀仁被委任为钦天监。他革新了黄道经纬仪、赤道经纬仪、纪限仪、象限仪、地平仪,写成《灵台仪象志》,绘图说明了它们的製法、用法及测试的记录。

艾儒略——《西学凡》

汤若望——清初,汤若望将新曆法献给顺治皇帝,遂即颁行,称为时宪历,汤若望由此而被委任为钦天监。

戴进贤——1716年来华的德国传教士戴进贤(公元1680——1746)在任钦天监官职时,介绍的西方天文学知识还只是17世纪德国天文学家克卜勒发现的行星轨道为椭圆以及牛顿关于计算地、日、月距离的方法,对牛顿万有引力及哥白尼天文学说并未涉及。

蒋友柏——哥白尼天文学说是由年来华的耶稣会士蒋友仁在他着的一本书中介绍到中国的。这时哥白尼的《天体运行论》发表已经200年了。

邓玉函——口授《远西奇器图说》

代表人物——中国学者

徐光启——完成《崇祯曆书》;由利玛窦口译、徐光启笔述介绍了《几何原本》。

李之藻——利玛窦与李之藻合作编译了《同文算指》,介绍了笔算法。清代学者对此十分重视并加以改进,使笔算方法日渐普遍套用。

王锡阐——在钻研西法的过程中,就指出了传入中国的西方天文知识的若干错误。在吸取西学精华的基础上,他提出了日月食初亏和复圆方位角计算的新方法,独立发明了计算金星、水星凌日的方法,比原有的中、西法都有所进步。

梅文鼎——在其数学着作中,在消化西方数学的基础上,提出了许多创见。他利用我国古代的勾股算术证明了《几何原本》中的很多命题,用几何图形证明了余弦定理和个正弦、余弦积化和差公式等等。

意义:从总的方面来看,由于传教士传入的并不是当时最先进的西方科学技术知识,中国封建统治者又只是出于统治的需要,因此只有天文、数学、地学等方面的西方科学技术知识在中国的上层社会中间产生了一定影响,而未能在整个社会中产生多大后果。中国科学技术没有因西方科学技术知识的传入而获得生机,相反,自清朝中叶之后,传统科学技术的成果在清王朝的统治下也日益减少。

洋务运动与中国近代技术的发展

自雍正年间到鸦片战争的100多年内,清王朝又推行了闭关锁国政策,对正在迅速发展的西方科学技术採取了视而不见的可笑态度,阻止了西方先进科学技术知识的继续传入。同时清王朝屡兴文字狱,禁锢了人们的思想。在乾隆、嘉庆年间兴起了考证风,一批学者为逃避现实而走上了校勘注释考证古典文献的道路。乾嘉学派对文化的影响也许有某些积极的作用,但由于它影响了人们对自然的探索与研究,对科学的发展则起到了阻碍作用。

就在清王朝已日趋腐败残落,却又以天朝帝国自居,拒绝吸收西方先进的科学技术的时候,英国在完成了工业革命以后,为推行对外扩张侵略的政策以确保自己的生存与发展,于1840年发动了侵略中国的鸦片战争,西方列强也随之侵入。帝国主义用坚船利炮打开了闭关自守的中国大门,从此中国逐渐沦为半封建半殖民地的社会。

鸦片战争暴露了清政府的腐败与无能。农民起义也以此为转机风起云涌的发展起来。

洋务运动(1861-1894)

(一)早期地主阶级改革派

林则徐、魏源等人主张为了“筹制夷之策”,必须“知彼虚实”,即要了解西方,学习西方的先进科学技术。魏源提出了“师夷之长技以制夷”的主张。太平天国的起义领袖之一洪仁玕甚至提出了发展近代交通运输和通讯,奖励科学技术发明,保护专利,鼓励私人资本开矿等主张。这些主张在当时毕竟影响範围有限。

(二)中期封建统治内部改革派——洋务运动时期

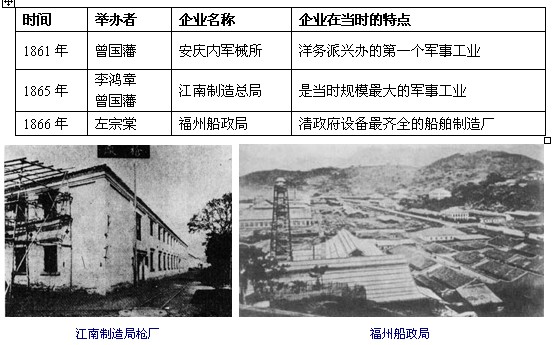

洋务派在科技方面发展概况:

以恭亲王奕訢和曾国藩、李鸿章等为首的一派,以“自强”、“求实”为口号,主张兴办洋务。他们在理论上打出的旗帜是“中学为体,西学为用”,要“借师”(学习西方之技艺)以“助剿”(镇压太平天国农民运动),实现“自强”“求富”。洋务运动所要实现的具体内容包括:向西方购买船、炮、机器,僱佣外国技术人员,依靠他们的技术力量製造兵器船只,进而建置海军,操练新军;稍后又从军事部门发展到经济领域,兴办民用工矿、交通、电讯企业,设立同文馆,翻译外国科技书籍,培训人员,并派人出国留学。

洋务运动的过程也使中国人真正看到了先进科学技术的力量。

洋务运动对中国近代科学技术发展的影响:

洋务运动从政治、经济、军事等几个方面来看,都是彻底失败了。但从它对中国近代科学技术发展所造成的影响来看,洋务运动的作用还是应该予以肯定的。近代科学技术在中国的发展,如果追根溯源,在许多领域是从洋务运动时期开始的。

(1)从洋务运动以来陆续建立了一批近代工矿企业。

首先是由政府官办的军工厂,如曾国藩于1861年最早建立安庆军械所,以后又陆续建立了江南製造总局(1865 )、金陵机器局(1865)、福州船政局(1866)、天津机器局(1867)、湖北枪炮厂(1890)。

从70年代开始又採取“官督商办”形式,兴办了一些民用工矿企业,如轮船招商局(1872)、基隆煤矿(1875)、开平矿务局(1877)、天津电报局(1880)、上海织布局(1882)、汉阳铁厂(1890)等。在这期间,民族资本也有了一定发展,陆续开办了机器製造、缫丝、纺织、麵粉、火柴、造纸、印刷等近代企业。随着近代工矿企业的建立,也就引进了近代技术知识和装备。1865年设厂的江南製造总局,从美国引进了锅炉、蒸汽机作为原动机,还有其他工作机械,并建有汽锤车间。1866年开办的上海民营发昌机器厂,于1869年已开始使用近代车床。由于造船技术的传入,1865年在安庆军械所製造了我国第一艘轮船黄鹄号,同年江南製造总局也有一艘轮船惠吉号下水。19世纪在60年代开办的上海江苏药水厂已可以製造酸硷,至70年代开始製造肥皂。江南製造总局在1890年开始设立炼钢厂,设有15吨酸性平炉座,日出钢3吨。1890年建立的大冶铁矿,乃是我国第一座用机器开採的露天铁矿,而在这之前,1878年开滦煤矿已开始用机器採煤。至1908年,由汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿合併的汉冶萍煤铁厂矿公司,已有近代化的高炉2座,50吨平炉6座,各种轧机4套,加之有机械化的矿山,已初步形成了一个钢铁联合企业。就钢铁冶炼技术和装备水平来看在当时世界上也是较为先进的。1876年开平矿务局建立,为解决煤炭外运问题,于1881年建成了唐(唐山)胥(胥各庄)铁路,同时还造出了一辆机车头,儘管许多部件如锅炉、车辆和车身钢材是进口的,但它毕竟是中国製造的第一辆机车。1879年李鸿章从军事需要出发,在大沽北塘海口炮台和天津之间架设了一条长约40英里的电报线,并于当年5月开始使用。1881年我国正式开办的第一条陆路电报线路津沪线,于5月投入使用。经10多年的修建扩展,到1895年已经形成了“殊方万里,呼吸可通”的电讯网,东到吉林、黑龙江,西达甘肃、新疆,东南达闽、粤、台湾,西南则可达广西、云南。1890年,中国第一家棉纺织工厂——上海机器织布局投入生产,表明使用机器生产的近代棉纺织业诞生了。

(2)19世纪60年代以后,介绍和编译出版西方近代科学技术知识的学馆、学堂陆续建立。

1862年,清政府决定设立同文馆。1864年在广州设立了“广方言馆”。1868年江南製造总局则专门设立译书馆,聘请外籍教师传授科学知识,或与中国人合作共同编译出版科学技术着作。自鹹丰三年(1853年)到宣统三年(1911年)的近60年间,共有468部西方科学着作被译成中文出版。在这同时西方传教士也在中国设学堂、书馆、医院,传播各种科学技术知识,培养了一批我国近代早期的科学技术工作者。此时,出现了李善兰(公元1811——1860)、徐寿(公元1818——1884)、华蘅芳(公元1833——1902)等一批既能学习西方科学技术知识,又善于独创的近代着名科学家。他们为把西方科学知识传入中国,在极其艰难的条件下,与外国人合作进行编译工作,传播了包括数学、物理、化学、地学、生物学以及各种技术方面的知识。李善兰一生花费很大力量从事翻译工作,还创造了不少名词术语,在今天依然沿用,如“代数”、“微分”、“积分”等等。他独创了一种“ 尖锥术”。他在没有接触微积分的情况下,通过特殊的途径,运用独特的思维方式达到了微积分,完成了从初等数学到高等数学的转变。在李善兰之前的着名数学家项名达(公元1789——1850)、戴煦(公元1805——1860)也是如此。戴煦曾通过独立的研究,得出了着名的二项式定理展开式和对数函式幂级展开式。戴煦的研究成果被转译至国外,这可能是中国近代数学家的成果被介绍到国外的最早记录。1871年出版的(化学鑒原)是化学家徐寿编译的一部有广泛影响的着作,在国内曾风行一时。书中所涉及的元素64个,他提出的取西文名字第一音节造新字的命名原则,被一直沿用下来,例如钠、锰、镍、钴、锌、钙、镁等。徐寿和一些人发起创造了“格致书院”(1885年前后),在这里举办科学讲座和科学讨论会,或进行一些化学的示範表演试验。这些着名的科学家在多个领域里作出贡献。1861年由徐寿和华蘅芳等自行设计、製造了中国第一台蒸汽机,1865年又製成了中国第一艘蒸汽轮船——黄鹄号。李善兰不仅翻译数学着作,他还和一些人共同努力,比较系统地介绍了近代天文学的知识。华蘅芳于1873年则把地学名着赖尔的《地质学原理》译成中文出版,书中已开始介绍了达尔文的学说。从1895年开始,留学英国的严复(公元1853——1921)着手翻译赫胥黎的《进化论和伦理学》一书,1898年以(天演论)为书名分期刊登在严复自己创办的天津(国闻报)上。进化论思想在中国的传播,不仅在于介绍了先进的生物学知识,而且为反封建主义、反帝国主义的斗争提供了思想武器。

(3)19世纪70年代开始由国家正式派出留学生 中国最早官派留学生

中国最早官派留学生

中国最早官派留学生

中国最早官派留学生最早的由教会资助的留美学生为容闳、黄宪、黄胜人。黄宪后又到英国爱丁堡大学攻读医科,毕业后回国就医,成为中国第一位正规医科大学毕业的西医师。黄胜于1873年成为中国驻美公使馆的翻译。容闳毕业于美国耶鲁大学于1864年回国后10年蹉跎,,没有找到报效祖国的工作。后经李善兰、华蘅芳等介绍到曾国藩的安庆军械所工作,深得曾国藩之赏识,令其携巨款到美国购办机器。这些机器后来成为上海江南製造总局的基本设备。容闳为推进派遣赴美留学生工作做了大量工作,并自告奋勇要带领学生出洋。1872年8月一批30人的幼童留学生被派往美国。这是由中国政府派出留学生的开始,以后又有派往欧洲的军事留学生。1896年清政府又派出了第一批名留学生去日本,开始了中国的近代留日运动。自甲午战争之后,在中国则又掀起了全面的留学运动。这运动反映着中华民族已经放下了抱残守缺、固步自封、妄自尊大的思想包袱,是中华民族求进步、图生存的精神体现。留学运动促进了中华文化与世界文化的交流,引起了知识分子治学态度和学风的转变,促进了教育的改革。从对科学技术发展的影响看,许多留学生回国后使西方的科学技术在中国土地上生根开花, 从而也促进了经济的增长。詹天佑就是其中杰出代表。

(三)后期封建统治内部改革派——戊戌变法时期

在洋务运动失败之后,出现了康有为、梁啓超、严复等一批主张维新变法的人物。他们宣称“变法则强”,“守旧则亡”,提出了实行君主立宪制,“富强为先”,“以商立国”的主张,康有为、梁啓超等人还亲自倡导在各地成立学堂、学会、报馆、书局。在清朝内部也分化出以光绪皇帝为首的支持改良变法的派别,但最后也以失败而告终。

(四)洋务运动对科技发展的启示

儘管在“西学为用”的口号下,引进了西方的一些科学技术知识,建立起近代的工矿企业,但它在“中学为体”的土壤中终究不能得以发展。为使近代科学技术在中国发展,为使中国富强,只是向西方学习科学技术是不行的,必须彻底推翻封建统治,挣脱帝国主义的枷锁,实现社会革命,这就是历史给予人们的最深刻的启示。没有社会的进步,科学是不能得以发展的。这也就是“洋务运动”时所得到的一个重要结论。

洋务运动与明治维新的区别

19世纪中后期,中国和日本都在西方列强殖民侵略下被迫签订一系列不平等条约,开始沦为半殖民地国家,从而都出现了国内动荡和国际威胁。为了解决各自的国家忧患和民族危机,中日两国都开展了学习西方近代工业化文明成果的现代化改革运动,即中国的洋务运动(1861一1895年)和日本的明治维新(1868一1894年),但是,中日两国开启的这种东方民族追求现代化的改革运动却有诸多差异,在其中,政治与经济差异尤为巨大。

第一,两国的封建专製程度不同。中国洋务运动前的君主专制中央集权制度是及其牢固的。经过明朝的废压相,设内阁,清朝雍正设定军机处,中国的君主专制中央集权制度己经到达了顶峰。地方的省制,使地方牢牢地被中央所控制。而日本幕府虽然权力较大,但是其对地方的控制是有限的,个个藩有着行政,经济。甚至军事主权,这为日本在改革中废除封建制度提供了有利因素。

第二,两国政治制度受外因影响程度不同。清王朝儘管政治机构上受西方影响有所变化,如,设定专门的外交机构一总理衙门。但是这一时期,中国还是竭力抵制西方的进入和影响的。而日本,由于地方自主权较大,一些受资产阶级影响较大的藩,己经开始积极主动地吸收西方的思想。

第三,两国的经济结构不同。清朝,中国的资本主义萌芽发展受到诸多因素的阻挠破坏。如,国内的封建势力压制,闭关锁国政策的限制,小农经济思想的根深蒂固的牵绊等等。日本资本主义经济的发展相对环境宽鬆,交通便利,金融发展迅速。

总之,中日两国在改革开始之时,政治和经济结构存在着一定的差异。

从外部环境来看,洋务运动和明治维新,都是在中日两国各自面临着西方列强的殖民侵略、社会面临着殖民地化或半殖民地化严重危机时所发生的应变运动。但是,西方列强殖民侵略的重点显然是中国而非日本,因之,这种侵略与危机在中国表现得比日本更为严重,例如,中国经受了两次鸦片战争的惨痛失败,被迫签订一系列不平等条约,有大量的割地赔款,丧失的主权也多。日本虽然也被迫签订了一系列不平等条约,但却没有经历过惨败的战争,也没有割地赔款。因此,作为半殖民地国家,日本是刚刚捲入,而中国已经不能自拔了。这就是说,同样的改革力度,能够转变日本的处境,却不能转变中国的处境。

从内部反应来看,面对严重的内忧外患,中国的开明分子见识很有限,力量很弱小,行动比较迟缓,準备根本不充分;日本明治维新前破坏封建统治阶级的政权基础,建立近代国家政权,为推进近代化创造了政治前提。正如当时的洋务官僚左宗棠说的那样,日本的明治维新是操舟跨骏,而中国的洋务运动则是结筏骑驴。日本小国之速变和中国大国之缓变,形成了强烈的反差。

近代科学技术无法在中国发展的原因讨论

科学技术内部结构的影响

第一,中国传统思维方式的影响思维方式是人类理性认识的活动方式,是思维主题按照自身的需要与目的,运用思维工具去接受、反映、理解、加工客体对象或客体信息的思维活动的样式或模式,其本质是思维主体、思维客体、思维工具三者关係的稳定的、定型化的思维结构,中国古代的思维,从前商周,春秋时已经基本形成,并在后世不断强化,形成了别具特色的中国思维模式。

对思维对象的把握,中国传统思维方式表现为一种整体性的倾向,将宇宙万物理解为一个整天整体的、发展的、和谐的有机整体,强调事物的相互联繫,整体功能。在哲学中表现为“观象取物”的思维模式。以象徵和类比来把握认识对象。把整个世界作为一个整体的“一”来把握而不去进行分析的研究与认识。在构建思维方式的过程中,中国古代表现为直觉性、经学性的倾向。直觉性指思维过程中依靠个人的直觉与体验。对事物的本质和规律做出认识。无逻辑过程,也无思维的连贯性,完全依靠思维主体的感觉。且认为只有这样才能认识到事物的本质和规律。如庄子的“知者不言,言者不知”,主“坐忘”。禅宗的“直指本身”等。对事物的直觉性思维的另一个重要的特点是极其重视个体的直觉,个体通过经验、玄思,体悟得来的观念被认为是不可怀疑的,不需要通过外界客观的标準来评论的。但个体的经验、体悟往往具有很大程度上的主观性。每个人的生活环境不同,知识结构不同,所经历到的体悟到的就很不一样。由于排斥客观的评价标準,那幺,每个人的观念都可以被认为是正确的,也都可被谈为是错误的。这与科学追求真理的确定性大相逕庭,于科学的进步是极为不力的。

而近代科学则是建立在概念的明确定义,严格的逻辑推演,数据的精确测量的基础上的。这与中国传统思维的直觉方式格格不入。概念定义的模糊,推理的非逻辑,结论的似是而非。而且,认为只有这样才能真正领悟到事物的本质和规律。群经之首的《易经》仅2万余字。如何理解?《道德经》仅五千余字,且开首就是“道可道也,非常道也,名可名也,非常名也”。佛教又更有禅宗的“不立文字”、“直指本心”。这样的思维模式很难适合科学的发展。

经学性的倾向更是对近代科学精神的极大反叛。经学思维方式主要表现在崇拜圣人和崇拜经典。把传统视为绝对的权威,有强烈的崇古和复古的倾向,“圣人者,百世之师也”,对经典的崇拜将圣人和经典升华、抽象、神化,并固定下来成为一种规範原则,不容遣返,使得一部《论语》经两千年被作为标準教材。后人对这些经典所做的,只是用不同的方式去解释,维护。断不敢有置疑,否定的行为。即便有,也被认为是大逆不道,被群起而攻之。而近代科学所需要的则是“吾爱吾师,吾更爱真理”的精神。没有对经典的叛逆,就没有近代科学的进步。几乎近代科学的每一次重大的进步,从哥白尼、伽利略,到牛顿、玻尔、爱因斯坦,都是沿着对既定经典的直接反叛的道路走过来的。

因此,中国传统思维中的直觉性和经学性的特点,使得近代科学想从中国发生成为不可能。

第二,中国古代重实用、轻理论的实用主义思想,排斥类似西方近代科学理论的形式。

中国传统的科学与技术主要体现在农业生产、天文学、军事、医学相关的问题上。中国古代的科学技术体系的突出特点是它极强的实用性,在封建社会中表现为直接满足封建王朝各方面的需要。中国古代的科学技术都应当有其实用的价值才会被认为是必要的。农业相关的生产,例如北魏时期农学家贾思总的《齐民要术》就是对6世纪以前我国北方农业生产经验的系统总结。他的农学研究方法是:“采捃经传,爰及歌摇,询之老成,验之行事。”其中记录了农耕、林业、渔牧业的相关知识,其目的就是为了提供人们日常生活所需要的基本物质资料。与这些学科相关的就被认为是有价值的。而希腊人不讲实用,为理论而理论,这就为科学的发展开闢了无限的空间。希腊人的数学和哲学时隔一千多年后仍然能推动欧洲科学的发展,充分显示出理论的力量,而实用性科学眼光不够远大,为自己设定的发展空间是极小的。另外,中国古代有着浓重的“重农轻商”的传统。在中国“民以食为天”的思想影响下,农业生产在中国古代社会被认为是头等大事,而商业活动则被认为是不能创造财富的活动。而推动西方科学发展的重要力量之一就是工商业,市场的需求甚至成为了推动科技发展最重要的力量。对类似近代西方的物理、化学等,中国人也是在为了获取金属,追求长生不老而附带发展了一些。对于那种纯粹理论而不具有直接现实意义的东西,中国古人则不怎幺感兴趣。但就是这些纯粹理论性的东西,成为了西方近代科学技术发展的基石。中国古代这种重实用,轻理论的传统,使得中国古代的科学知识缺乏系统性,只是一系列认识的堆积。所以,中国古代的科技史更多的只能是史料的彙编,前后之间没有逻辑的连续性,缺乏内在的统一性。

总之,从内因角度解答难题,大体上认为中国古代科学技术缺乏明晰的概念、系统的理论和可证实或证伪的方法,因此中国的古代科学技术无法顺利过渡到西方近代科学。

社会政治、经济、文化等外部方面的影响

首先,社会经济的落后,是中国科技落后的根本原因,也是中国没有能够产生近代科学的根本原因。中国的封建经济是典型的小农经济,以一家一户为单位,男耕女织,农业和手工业紧密结合,具有分散性和狭溢性,阻碍社会分工的发展。过度地剥削使农民没有能力也不想进行商品交换和主动改进耕作技术,因循守旧,沿袭旧的生产方式。自明以后,虽出现了微弱的资本主义萌芽,但发展很不充分。统治阶级对工商的压抑更加严重,实行重农抑商的政策。工商业者虽至巨富,但没任何政治权力和社会地位,士农工商而居末。徵求各种苛捐杂税,对工商业者及广大人民进行掠夺。如万曆年间,明统治者派大批矿监税使四处骚扰掠夺工商业,使中国工商业的发展失去了内部活力。明清推行“海禁”锁国政策,闭关自守,盲目尊大,使中国工商业发展的外部条件被切断。封建统治者从内外两个方面卡住工商业的发展脉络,严重压抑和限制了商业和手工业的进一步发展。使刚刚萌生的资本主义因素不能生长到足以影响整个社会经济生活和文化生活的程度。近乎停滞的封建经济不可能对科学技术提出像欧洲资本主义经济那样的迫切要求,落后低下的社会生产力不可能象欧洲工业革命一样为科学技术的发展提供物质上的支持。科学技术缺乏产生、发展的适当土壤和条件。

其次,腐败透顶的官僚制度,罗织严密的思想牢宠,是阻碍中国科学技术发展的重要因素。随着封建统治的腐朽和衰落,统治者加强了思想专制统治,把程朱理学奉为不可侵犯的官方正统哲学。以功名利禄为诱傅,八股取士,把大批知识分子引入钻研儒家经典的死胡同。取消知识分子独立自由思考的可能,以朱熹《四书集注》的是非标準,禁锢知识分子思想。大兴文字狱,对知识分子进行摧残和迫害。在这种高压统治之下,中国思想界被逼入死胡同。“避席畏闻文字狱,读书只为稻梁谋。”在封建文化专制的禁锢下,中国的知识分子暗首穷经,研磨八股,走入信古、崇古、脱离生产、脱离实际、脱离对自然规律的探讨研究,厚古薄今的歧途。整个民族的科学智慧和哲学智慧被摧残、压抑、扭曲,陷入了袭自珍所描绘的“万马齐喑”的困境。

最后,与专制文化对科学技术发展的阻碍相联繫的,是教育制度的落后。西方自12世纪以后,适应工商业的发展,广泛地发展市民教育,相继建立各种普通学校和大学。到19世纪初,科学技术教育已成为西方教育事业的中心。而中国仍然推行封建奴化教育,无论是教育内容、教育对象、教育方式都一如既往,没有任何改变。名义上,清政府也设有各级各类学校中央有国子监和为八旗子弟所设的官学,地方有各级儒学一府学、州学、县学,各地有大小书院及私塾。但这些学校实际上只是教授科场文字的“技术”学校。科目上以“礼、乐、射、御、书、数、设科分教”,只有数学与科学有关係。生员的学习重点在于经史文理而不在数学。对算法稍通即可。因此,这些学生一般都不了解人民的生产和生活。既无生产技能,又无科学知识。以《四书集注》为标準的八股取士,使学生陷入陈腐不切实际的内容和死板呆滞的文体中,思想完全僵化。这种情况下,中国传统的科学技术岂能不衰?

中国封建社会的政治伦理型文化及其价值观念、朴素的辩证思维方式,比西方奴隶社会后期和中世纪的宗教型文化及其价值观念、信仰主义的形上学思维方式更有利于科学技术的发展,因而在公元前1世纪到公元15世纪之间,中国在获取自然知识及将其套用于实际需要方面比欧洲更有效。但是中国的这种政治经济类型、文化观念和思维方式不如西方文艺复兴后期的自然型文化及其价值观和形式逻辑的思维方式更有利于科学技术的发展,所以近代科学只能在欧洲发展,而不能在中国成长。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯