游神

游神,或称圣驾巡游、游老爷、营老爷、游菩萨、游神赛会、年例、迎神、迎年、进香、菩萨行乡、抬佛、抬神像、神像出巡等等,是指人们在新年期间或其它喜庆节日里,又或诸神圣诞的这一天,到神庙里将行身神像请进神轿里,然后抬出庙宇游境,接受民众的香火膜拜,寓意神明降落民间,巡视乡里,保佑合境平安。游神是东亚及东南亚民间信仰的信众在新年或神诞日进行的一项仪式,在日本习俗中称为神幸祭。 游行沿途伴随有锣鼓、神偶、舞狮、舞龙、杂技及乐队演奏等艺阵表演。

基本介绍

- 中文名:游神

- 英文名:Pageant on Immortals、God Pageant Ceremony

- 别称:圣驾巡游、游老爷、年例、游神赛会等

- 节日时间:新年期间或其它喜庆节日

- 节日类型:传统节日

- 流行地区:粤西地区、闽台地区、潮汕地区

- 节日起源:尚未考察

- 节日活动:祭神、神像出巡、祈福等

- 节日饮食:拌麵、扁肉、肉片、田艾籺、鱼丸、肉燕等

- 节日意义:传承传统文化

- 设定地点:全国东南沿海地区盛行文化

- 设定时间:每逢神诞日、春节、元宵节等传统节日

- 信仰起源:原始信仰

- 类别:民俗文化

定义

在民间信仰和道教的用语中,“境”是指一方神祇所管辖的地方,也就是其庙宇的範围之内。当巡游队伍在其庙宇和信仰範围内出巡时,称之为“巡境”;当巡游队伍进入到其它庙宇的範围时,称之为“绕境”。接受民众的香火膜拜,寓意神明降落民间,巡视乡里,保佑合境平安。

别称

游神,在潮汕地区又称“游神赛会”、“营老爷”,这是一种潮汕地区的传统民间民俗活动,“营”为潮州方言用词,有“迴绕”和“畛域”的意思,具有净土驱邪、保境平安、祈求丰登的民俗意义。每年春节期间,按时间顺序,各村镇轮流举行民间游神活动,场面热闹非凡,祈祷来年国泰民安、风调雨顺、神灵的庇佑。

游神,在粤西地区又称“游老爷”、“游菩萨”,或称“年例”。所谓年例,即“溯古例今、年年有例”,是指每年定期(主要集中在新年期间)举办的群体大型祭祀活动。年例礼俗以敬神、游神、摆宗台(做醮亦称摆醮)、祭礼为核心,并伴以各种民俗文化表演节目和宴请亲朋好友,而开展的群体祭祀活动;主旨是酬谢天地神灵、祖先的恩德,驱邪消灾,祈祷风调雨顺、百业兴旺、国泰民安。

游神,在珠三角地区又称“菩萨行乡”,众人抬神像巡游,绕村一周,接受祈福。据介绍,抬神像的必须是当年结婚新郎哥,寓意喜庆吉祥,通过巡游祈求国泰民安,风调雨顺。

游神,在福州又称“迎神”,是福州乡村正月里举行的一种习俗活动。农曆的正月初三至十五,便是游神的时间,成为乡村“做年”的重要活动之一。游神常以村为单位,有时数村联合,用敞篷大轿抬着当地供奉的神祗塑像,在锣鼓和鞭炮声中结队巡游村境,百姓夹道观看、迎接,场面热烈。十五元宵夜,游神迎神活动达到高潮。

地域文化

闽台地区特色游神文化

福建省

游神(迎神)是福州民间元宵节期间的一项风俗活动,纵观福州闽侯、连江、亭江、长乐等各地的游神。

风俗,各有特色,相互区别,彼此关联;又与莆田、闽南、台湾地区的“妈祖绕境”,龙巖姑田“游大龙”等一些活动具有相似之处。本文所要叙述的是福州连江县颜岐的游神风俗活动。

游神是连江乡村正月里举行的一种民俗活动,具有浓烈的道教色彩。农曆正月的十五左右,便是游神的时间,成为乡村“做年”(春节)的重要活动之一。

颜岐村游神以“社”为单位,用大轿抬着主神——五显大帝的神像,以及主神的部属,如孩儿弟、无常、将军等竹製的“骨”神像,分别由人顶着,在锣鼓和鞭炮声中结队巡游村境,百姓夹道观看、迎接,场面十分热烈。届时村民们顶着竹製“骨”神像,抬着五显大帝走乡串户,进行一系列民俗学上叫“沿门逐疫”的象徵仪式,也有更多的人藉此仪式许个愿求神灵帮忙实现梦想,仪式会从傍晚持续到深夜。

游神开始之前,村里各个家族会在自己祖厅摆好贡品,亮起红灯笼,点起贡香,迎接游神队伍的到来。到时妇女会在游神队伍经过的地方“接香”,所谓“接香”,就是在每个神像以及五显大帝前有人捧着香炉,供人们上香;以及用放鞭炮放烟花的方式来迎接。

游神队伍的领队为本村颜氏家族最年长者之子,扛着大型琉璃花灯,走在队伍的最前端;走在队伍最后端的是抬着五显大帝的人群,轿子上面挂着抬轿人所属的写有“百子千孙”的灯笼,其前有传统锣鼓队奏乐,后有大鼓大锣之声迴旋蕩漾。中间依次是孩儿弟(又称胖胖弟和胖胖妹)、黑白无常(一高一矮)、四大将军、太师与书生;他们后面分别跟着不同的“社”的游灯队伍,有一些“社”是装扮成“八仙”、“八将”、“七仙女”;值得一提的是,游神与游灯相结合是颜岐元宵节活动最具特色的地方。

由于孩儿弟、黑无常是矮个子,在整个过程中表现的比较活泼可爱,孩儿弟是给每家每户拜年的主角色;而四大将军等一些大人物,则表现的比较严肃稳重,主要表现之一是规定走路步伐为“将军步”( 可观看PPT作业视频)。列队的神灵,以万世不变的神情巡视着它的“疆土”,保佑着它的村民。从游神队伍最前端到最尾端相隔数里远,游灯队伍的灯火璀璨,从近看首望不到尾;从远看犹如长龙盘踞乡间,十分壮观。

颜岐游神分为正月十二、正月十三两天晚上,十二为绕境,十三位绕寺。绕境主要是在颜岐本境,按原先计画好的路线游行,起点为五显大帝宫(颜岐礼堂内),终点为颜氏祠堂。绕寺是指五显大帝回自己诞生的地方——颜岐湖山寺,即最早五显大帝是供奉在湖山寺里,后来由村里的人迎回,并供奉在村里。

听家里人说,那时我们村是与隔壁村争五显大帝的供奉权,后来凭着我们机智与计谋将大帝迎回了村,这也充分体现了我们对大帝的信仰。而且绕寺也充分表明了我们乡人认祖归宗的传统文化意识,这也深深的影响了一代又一代的人们。

随着乡村社会的发展,游神也发生了很大的变化。我记得我小时候去游神,是自己自备花灯,是纸作灯笼,里面点着蜡烛;要是遇到颳风下雨的话,蜡烛就会熄灭,这给游神队伍带来很多麻烦;各神像的衣服也比较破旧,而且大帝的主座是木质的,做工比较粗糙。后来灯笼发展成玻璃做的,对神像的衣服作了更新,对大帝的主座也做了相应的改造。

近几年的游神队伍可谓高端大气上档次,游灯队统一换成灯光製作,游神的人们都穿着统一定製的帽子衣服,各神像身上的衣服有了质的飞越,大帝的主轿也变成了铝合金嵌玻璃,有霓虹灯装饰的大轿子。但是,似乎游神的人群没有以前的多,这可谓是遗憾之处;欣慰的是,还是有很多人会在游神期间回来参加。

时代变化了,社会发展了,可是游神的本质没有变,其所寄託的愿望和意蕴没有变;这就要求我们后人在继承和发展民间风俗遗产的同时,还要深入的去了解其中蕴含的文化气息。在个人看来,“游神”这项风俗活动蕴含的文化气息主要有以下几点:

首先,“游神”是福州民间元宵节期间传统的风俗活动,是福州民间文化重要的构成部分;同时,从一定程度上反应了地域文化的差异性和福州文化的独特性。

其次,“游神”活动大大地增加了节日的氛围,也丰富了人们的娱乐活动;这也使得“游神”活动超出了本身作为文化民俗活动存在,突显出了其具有一定的娱乐性质,可以丰富人们的精神世界。

再次,“游神”深深地寄託了人们的愿望和期盼:

(1)祈求国泰民安,风调雨顺,消灾避邪,财源滚滚的新年愿望。

(2)寄託着认祖归宗,人丁兴旺,社会平安,乡里和谐的族氏期盼。

(3)具有增强族氏凝聚力和促使人们欢聚一团的向心力。

再次,具有促进社会经济发展的实质性作用,这主要体现在消费需求上;“游神”期间人们花在买烟花爆竹、贡香贡品的钱数不胜数;人们喝酒庆祝,摆设宴席等一些餐桌上的消费也相当巨大;以及一些外地的客人朋友也会慕名而来,亲自目睹“游神”实况,这也增加了村里的旅游收入。

注:闽台特色游神文化在福建省福州市长乐区和台湾全省最为兴盛。其中由于曾经内地发生过某些历史事件导致目前只有台湾在该游神民俗文化发展方面做得最好,甚至将游神民俗文化推广至全世界,每年都会举办神偶比赛,连国庆节等节日庆典都有游神文化参与在其中。

台湾省

台湾的庙会非常之盛,大小庙宇逢神明诞辰、成道日,一年到头都有不同规模的绕境、进香、刈香等祈福活动。庙会绕境的区域,往往呈现该庙宇的祭祀圈或信仰圈,而分灵庙回祖庙或庄庙前往人群庙进香,则代表不同庙宇的互动关係。

在庙会活动中、除各庙宇神轿外,会有报马仔、路关、仪仗、艺阁、灯笼、凉伞、阵头,常绵延数公里之长。各艺阁、阵头除职业表演团体外,仍有相当数量由各地方民众组织而成。目前亦有各阵头资深艺师前往国中、国小、大学或社区传授宋江阵、十二婆姐、牛犁阵、官将首、八家将等传统民俗阵头。

在南台湾盛行王爷信仰,庙会常结合王船醮仪举行,如着名的南瀛五大香、东港迎王平安祭典,南鲲鯓代天府逢王爷诞辰则有连月的进香热潮。中台湾则以大甲妈祖绕境进香活动最为着名,北台湾则以三峡祖师庙清水祖师诞辰、艋舺青山宫青山王诞辰、大稻埕霞海城隍庙、大龙峒保全宫庙会等,最为着名。

粤西地区和潮汕地区

在广东省的湛江市和茂名市,无论是市区还是乡村,新年游神都十分热闹。湛江地区的游神,一般从年初六开始,一直游到元宵节结束,几乎每个村庄都有游神的风俗。游神的种类各式各样,热闹非凡。有些村庄的游神时间比较长,白天游完本村,晚上接着游神。

湛江市及周边地区在每年新年都会组织游神,当地俗称“游神舞狮大会”。

跟这方式相差不多的要数潮州卧石乡的游“三山国王”了。每年的正月初九,乡民便将庙中的“大王爷”等六尊木雕偶像抬出来,初十全乡家家户户摆牲祭祀,焚香烧元宝。到了十一日,便将神像送回庙中。送回神像时,有的人将神像夹在腋下,有的人将其扛在肩上,还要故意让神像相碰撞。

在潮汕一带,游神活动最隆重的莫过于游“安济圣王”。

明初,潮州人谢少苍任永昌府官。有一次,当地发生旱灾,他开仓济民,不料触怒朝廷,被处酷刑。行刑时,梦见一神明暗中庇护,谢少苍觉得这位神明同王伉庙里的塑像一模一样。为了感恩,便将他们带回潮州。适逢韩江水急,便将神像供置于“青龙古庙”,洪水果然解除。后人感恩,称之为“安济圣王”。

游“安济圣王”时,先掷杯茭选择吉日,日期一般在元月二十三或二十四日。

首先是“洗安路”。“洗安路”的队伍前头是马头锣,后面是“肃静”、“迴避”仪仗,沿着未来要出游的路线行进,敲锣宣布出游日期。洗安路的目的在于扫清路障,驱除妖邪,同时也提前通知各家各户,各家各户闻知后,便纷纷大扫除,準备五牲,蒸做甜馃、红馃桃、发馃、元宝、鞭炮。

经过紧张準备,到了游神这一天,便到青龙庙门前鸣放礼炮。鸣放礼炮后,将安济王爷及“大夫人”、“二夫人”的神像请进銮轿,然后举行“拜起马”仪式。仪式完成后,由几名大汉抬神轿游行。

游行队伍最前面是马头锣、—卜六对绫罗绸缎描金绣银的五彩大标、安路牌“肃静”“迴避”和八宝法器;接着由一长者着长衫马褂双手捧着小香案,再接着是二十四对锡香炉;后面才是“安济圣王”的第一乘轿,“大夫人”“二夫人”的第二、三乘轿。然后便是十三班潮州大锣鼓。

每班有三或六面彩标,一面大鼓、八面锣、两双钹、亢锣、月锣、小钹、钦仔、深波、苏锣、大小唢吶、二十八节大笛、扬琴、古筝、木琴、云锣、大宛、大提胡等等。神轿经过路段,各家各户都在门口设祭。

游妈祖神也十分隆重,富豪人家往往向妈祖神像赠金戒指、金项鍊。游街时候,妈祖戴玉佩金,十分荣耀。民间流传着不少关于妈祖显灵来惩恶扬善的传说。

有一次,有个小偷看到妈祖手上戴着金闪闪的戒指,便把它褪了下来。没想到,刚跨出庙门时便晕头转向,不知道如何走才好,整个夜里兜着庙子转。三月春寒未去,等到天亮,庙祝出门一看,小偷被冻得缩成一团,龟缩在庙门口。

又有一善良的老太婆,每日里到天妃神像面前焚香颂愿,诚心礼拜。天妃感其诚,赐予老太婆戒指一枚。这天,老太婆焚香完毕,刚跨出庙门,便见地上有一枚戒指。老太婆转身入庙,在天妃面前掷杯问示,是否可以拿走戒指,得圣杯。于是老太婆便高高兴兴地拿走了戒指。每当游妈祖神时,围观的人都争拥上前摸神像或者銮轿,以求得来年好运。

浙江省

浙江省温州市,游神(当地人称为抬佛)种类繁多,最典型的要属瑞安莘塍庙会及神像巡游

巡游队伍由花灯、舞龙、戏曲人物、踩高跷、舞蹈队、健美操、村民军乐队等19支队伍组成的表演方队,在乡村巡游闹新春,共同祈福风调雨顺、百业兴旺。

莘塍庙会是民间纪念先贤治水和疏浚温瑞塘河的祈福活动,始于北宋时期,至今已有千年历史,现已列入温州市第五批非物质文化遗产名录和第四批瑞安市非物质文化遗产名录。

相传莘塍古时遭受颱风、洪水等严重自然灾害袭击,先贤们带领村民,开凿河流防洪水、抗旱灾,莘塍沿河也变成了瑞安富庶的地区之一。据莘塍志书记载,唐贞观间,先民围涂农垦,煎盐开荡,塍堤交错,故名莘塍,又名新塍。明嘉靖时称莘塍庄,属清泉乡八、十、十一都。

莘塍自古流传着民谣:“正月初一开庙门,初二拜丈人(岳父),初三拜邻舍(邻居),初四拜屋底(自家人),初五圆金,初六上坟,初七无事乾,初八燎火盆,初九嬉嬉,初十东堂庙屠大猪。”“东堂庙屠大猪”就是指每年农曆正月初十的莘塍地方庙会民俗活动。

莘塍庙会民俗活动是以保护母亲河为主题,由1600多人组成的巡游队伍边走边舞,洋溢着一派欢乐祥和的喜庆气氛,吸引了众多观众。

走在巡游队伍最前方的是30多名莘塍温瑞塘河慈善义工护河队队员,打着“学习先贤为民办实事,全民参与保护母亲河”横幅,他们为保护温瑞塘河奉献了自己的业余时间。由中村20多名女大学生组成的彩灯队引人注目,大学生江依妮很高兴参与纪念先贤活动,一路上笑得合不拢嘴。 瑞安抬佛

瑞安抬佛

瑞安抬佛

瑞安抬佛长长的巡游队伍一路上形成了2000多米的欢乐带,敲锣打鼓,举旗鸣号,沿街走巷,把祝福洒向人间。当晚,莘塍庙会还举行迎灯活动,流光溢彩,煞是好看。

莘塍庙会民俗活动之前,莘塍街道的上村、中村、下村、垟底等村在路口搭起彩门,村民在巡游队伍经过的路两边高高挂起中国红绸,大红灯笼挂遍大街小巷,家家户户张灯结彩。村民们还摆上几桌酒菜,招呼外地赶来看庙会的亲戚朋友,体现了莘塍村民的热情好客。

村民戴学富说,莘塍先贤疏浚温瑞塘河和治水抗颱风的政绩影响久远,仙浃村、仙浃季村、黄甲浃、仙浃尾水潭、南镇潭等村名、地名沿用至今。

他说,莘塍庙会所展示的是灿烂非物质文化遗产,具有悠久的历史文化底蕴,是千百年流传下来的难得的民风民俗,为正月增添了浓浓的年味,满足了节日期间民众文化生活需求。

海南省

儋州:

元宵佳节也是儋州年俗活动的另一个重点。在明代的方誌中,关于元宵活动就有“抬神像出游”的记载。这一天夜里,中和、王五等镇上会举行“迎神”活动,居民们将常年高坐庙堂之上的神像用轿子抬出,在龙狮的伴随下,“迎神”队伍浩浩蕩蕩沿街巡游,蕴意着神灵将邪恶清扫乾净,还人间一片净土。在中和镇,闹元宵还曾经有着一个精彩的活动,那就是“烧梅根”。

“梅根”是中和当地百姓闹元宵的独有道具,因形似梅花而得名,它由多达十二、三层烟花人物景观转马灯叠扎而成,每一层的烟花代表一种意思。梅根点燃后,在围观民众的阵阵欢呼中,五穀丰登、天女散花、观音送子等吉祥寓意的画面自下而上地依次迭落,场面无比壮观!

在深受东坡遗风影响的儋耳大地,吟诗作赋在民间有着广泛而厚重的基础,自写春联是最能体现儋州“楹联之乡”、“书法之乡”美誉的民俗活动。春节期间,行走在中和古镇的街头巷尾,细细品味着各家各户自撰自书的春联无疑是一种美的享受。

这些平仄工整、字词丰饶的对联,读起来抑扬顿挫朗朗上口,而手写的书法也有别于印刷体的千篇一律,豪放如大江东去,婉约如小桥流水,粗犷若旭日磅礴,细腻似风拂杨柳,洋洋洒洒,蔚为大观。

琼中疍家:

正月十五游神,是疍家人最为隆重的节日了。在正月十五这天,每条渔船都要出资,疍家人自己买来灯笼纸、竹篾等进行扎灯,鱼型、船型等各式各样的灯笼在灵巧的疍家人手中不断出现。

正月十五那天早上,疍家人要从庙里将神像抬出来,然后从三亚南边海路抬着神像一直巡游到三亚水产码头,之后才下船。期间,神像所到之处,要燃放鞭炮,敲锣打鼓,热闹非凡。而附近居住的居民则要焚香祭拜,以求自家一年吉祥。随着神像的不断走动,游神队伍也越来越壮观。疍家人游神,分为陆地游神和海上游神,以祈得来年打渔、生产双丰收。

送灯

“送灯”是文昌春节期间一项农村传统项目,深深寄託着人们在新年伊始祈福于未来的一年中家族吉星高照、添丁发财、平安顺利、心想事成的美好心愿。

文昌的“竹篾花灯”在海南非常出名。“花灯”内部用竹片编织,外面用彩纸手工剪裁而成。灯身上印有大大小小的“福”、“寿”、“喜喜(双喜字)”字和“吉星高照”、“丁财贵寿”、“招财进宝”、“连生贵子”、“天增岁月人增寿”、“春满乾坤福满门”等吉利的词语和诗句,还配上思古幽情的人物风景画。

“送灯”时,花灯的下部吊着一个长圆形灯笼,在笼底点上一支小蜡烛,烛光一照,极富美感。村民们撑着一盏盏花灯,有寓意年年有余的“鲤鱼灯”、花开富贵的“小花篮灯”、财丁兴旺的“大喜灯”,还有形如酒杯的酒盅灯、形似花瓶的瓶灯等。

文昌各地举行“送灯”活动都没有统一的时间,规模也不一样。文昌市会文镇、重兴镇、文城镇一带的规模比较大,一般都在正月初五到十五期间举行。文昌市会文镇凤会村委会书记、主任石良仲介绍,他们那一带都是从正月初七到十五,以公庙为单位,一个个地方轮流举行。

每个公庙的範围大小不一,有些是几个自然村一个公庙,有些是一个村一个公庙,因此宗族人口也不一,有些大一点的,有一百多户,五六百人,游行的时间也比较长,有时游完灯,再进行文艺表演,等到结束时,天已经亮了。

“送灯”仪式有几个程式,一般有选“灯头”、製作或购买花灯、“灯头”出门前祭祖、出灯、游灯、文艺表演、集体祭祀、挂(烧)灯等环节。

据了解,每年“做年”前,大家都会将花灯準备好。到了“送灯”当天,日落星出前开始点灯。先送到祖灵位上,祈求祖宗掌着一盏盏花灯显灵保佑家人一年平安、生活幸福;再送到天地、灶神牌位上,以求神仙赐福家人;又送到仓库、猪圈、井台等处,以求五穀满仓、打水平安、粮食常吃常有。

神偶

神偶是由古代神话人物为原型製作的人偶,有“顺风耳”、“千里眼”、“三太子哪咤”等耳熟能详的神话人物

神偶(又称为神将、将爷、海弟、神童、神明、大仙俑仔、大仙尪仔等),依据神祇的模样製作的巨大型神祇,是闽台地方游神及庙会民俗不可或缺的阵头之一,通常配合北管或者锣鼓来游行或进庙,只要在各地方庙宇绕境或者庙会活动即会出现。并在宜兰县,新北市芦洲区和桃园市大溪区最为兴盛。

注:神偶为闽台地方独有游神文化的游行方阵。每位开过光的神偶都代表神明。游神文化及神偶文化起源与福建省,但游神及神偶文化在台湾省发展最为兴盛。大仙尪仔为闽南语,神偶的意思。

“大仙尪仔”是神祇的化身,在中闽台地方的庙会及游神时的神偶,“翁仔”即人偶。

- 神将又分为高与矮,高者通称为大神翁,例如:

- 将军、元帅、武将类:中坛元帅、二郎神、金咤、黄飞虎、千里眼、顺风耳、金鸡将军、玉犬将军...等

- 高阶文官:西秦王爷。

- 地府官员及兵卒:七爷、文武判官、牛头、马面、阴阳司。

- 矮者的八爷、锺馗...等通称为矮仔爷。三太子、土地公、大小鬼...等称为童仔。

- 丧葬出殡专用:金童玉女、哭童等

闽台特色游神民俗文化案例

青山王,全称青山灵安尊王,是福建泉州三邑惠安县青山的守护神,不仅有山神、行政神的神格,也颇具司法神的职能,相当于三邑的城隍爷,故青山王配祀有判官、阴阳司等诸司幕僚、范谢将军等神,也常常有出巡、暗访等活动,主要目的就是明察辖区善恶,缉捕恶鬼凶神。日本学者铃木清一郎在《台湾旧惯冠婚葬祭与年中行事》,指出青山王有代天巡狩的职能,亦与王爷信仰有关。随着泉州三邑移民在台湾的开垦,台湾的青山王信仰也日益扩大,其最有名的庙宇是台北市的艋舺青山宫。

艋舺大拜拜:青山王暗访

每年农曆10月「迎青山王」的祭典活动,是艋舺一年一度的盛会,也就是俗称的「艋舺大拜拜」。祭典为期四天,活动包括前二日的暗访夜巡,第三天的绕境活动及第四天的为青山王诞辰。无论是白天还是晚上,阵头齐聚较劲、神兵神将绕境游行,信徒聚集膜拜,炮声乐声此起彼落,场面热闹气氛热烈……

坐落于台北贵阳街的艋舺青山宫,创建于鹹丰六年(1856年),主祀灵安尊王,简称青山王,与台北龙山寺、清水巖祖师庙并称为为艋舺三大庙,列为三级古蹟。

相传清鹹丰年间,发生的一场大瘟疫,来自福建泉州惠安县的渔民,奉请故乡青山王神像来艋舺,希望藉助神威来弭平瘟疫。罹病者前来祈祷庇佑后,多获痊癒,于是信徒日增并集资建庙,至今已经有一百五十多年的历史了。

青山王不仅被视为可消除瘟疫的威灵,也和城隍爷一样,有掌握阴间司法、赏善罚恶的地方守护神。

「暗访」指的是神明在夜间出巡,目的是驱逐邪恶瘴疠、探视民间疾苦及缉捕恶鬼凶神。因夜巡是抓鬼除恶的行动,为了防止恶煞跑进来,早期家家户户门窗紧闭,且大人会禁止孩童观看,催促孩子早早就寝。不过,现在就没有这样的忌讳恶鬼凶神了。

本篇为纪录此次祭典活动第二日(国曆12月7日/农曆10月21日)的夜巡行动。活动从下午四点就开始,从青山宫出发,绕行艋舺与西门地区,最后返驾青山宫。

「报马仔」是夜巡绕境队伍里的先锋,任务是探路及报信,且行进时沿途敲锣,告知信众绕境队伍即将抵达。

「报马仔」的装扮相当的奇特,头戴斗笠、肩背纸伞、手提铜锣并穿着草鞋,另外还留有八字鬍、戴老花眼镜等。

「报马仔」的装扮相当的奇特,头戴斗笠、肩背纸伞、手提铜锣并穿着草鞋,另外还留有八字鬍、戴老花眼镜等。

报马仔的这一身装扮虽然看起来有点滑,但可是都是有特殊意义的,例如,斗笠与纸伞是让报马仔在赶路时可以遮阳避雨,眼镜是要明辨是非,而两撇翘起的鬍子宛若燕尾,有着言(燕)而有信之意。

紧接着「报马仔」的是「土地公轿」,为暗访夜巡队伍的带路使者。

各轩社的头旗、西灯、彩牌、鼓亭等参礼。

由大型神偶组成的阵头,是庙会活动代表性的阵头之一,在南部称这种大型神偶为「神将」,在北部则称为「大仙尪仔」。一般来说,神将通常成群结队,很少会单独出现的。青山王出巡时,常见的大仙尪仔有谢将军(七爷)、范将军(八爷)、文判官、武判官等等。

大仙尪仔的身长约有一般人的两倍高,由一人穿套其中扛抬,迈大步行进,让神偶双手呈大幅摆动,以显示其威严。

一高一矮、一白一黑的七爷八爷,为阴间的差使,职责是缉捕恶鬼妖怪,维持阴间秩序,是夜巡暗访的队伍中不可或缺的神将。

温文儒雅、粉面的文判官(图右),职责是调查人民的品德、纪录善恶及下定判决,所以可以看到文判官一手持毛笔,一手拿判决书。气势威严、怒目而视的武判官(图左),职务为文判官判决后,负责执行犯人罪行,其背后有五方旗并手持刑具。

大仙尪仔的脖子会挂着一串「鹹光饼」,这些中间穿孔的圆饼是祈福的平安物,经常可见信众争先恐后的讨「鹹光饼」吃,以祈求平安。

紧随大仙尪仔阵后的是手持「长脚牌」的「执事队」。长脚牌上除了书写神明的称谓外,还有上肃静、迴避等字样。手持铜锣的「清道夫」,是为神明开道的衙役,沿途清理污物、秽气及阴间鬼魂。

「八将团」为青山王的驾前护法,是由八位将军及一名葫芦童子所组成的,因手持枷锁刑具,故称为枷将军、锁将军(各四位)。枷将军为红面,身穿露右肩的红色半衣,锁将军为绿面,身穿露左肩的绿色半衣,八位将军皆头戴官帽,面露獠牙。手持葫芦的童子,相传为白鹤化身,为「八将团」中的引路者,又称引路童子。

「八将团」所持的武器有枷、锁、虎牌,火籤,钉槌,大刀,虎头闸及钉板。

这里的「八将团」并非「八家将」,除脸谱、造型与基本成员不同外,动作与步伐也不一样。一般来说,「八将团」的动作较「八家将」来的阴柔些。

头灯、马头锣及哨角队等,为青山王爷驾前的前导,有指挥、开路,并宣示神明的到来。

最后就是青山王的神轿。

为了让神轿能够停留久一点,有些庙宇与坛头会排出哨角队来接驾,并施放炮火与烟瀑,来达成挡轿的效果。

夜巡绕境的最后一站返驾青山宫,大仙尪仔返庙前要举行「过火」仪式。过火有清净之意,神像过火代表着邪神不附身,而信众过火表示祈福消灾。

大仙尪仔一一返回,青山宫内挤满了观礼的信众。

最后青山王也返驾,结束了暗访夜巡之行。

走出国门的闽台游神民俗文化

日本横滨市中华街游神

妈祖祭

妈祖庙内的仪式过后,在横滨中华街街区内举行了颇具传统特色和声势的妈祖神辇大巡游。为数众多的华侨华人赶来参加这一当地侨界的祭祀盛事。中华街上以餐饮业为主的店家,纷纷在店头沿街摆上供奉妈祖的香火瓜果等供品。不少虔诚的妈祖信者还当街列阵,跪迎妈祖神辇,以祈求平安多福。

横滨中华街的2007年首次“妈祖祭”,吸引了不少来自妈祖香火兴旺的台湾岛内的信众乡亲远道前来助兴。他们带来的护神将军特色仪仗,以及传统庙会乐舞“跳鼓阵”,成为巡游中最为出彩的内容。

颇具中国民间传统特色的“妈祖祭”,还吸引了无数日本市民前来凑热闹。儘管妈祖信仰对他们而言稍感陌生,但看了当街分发的简介和现场盛况,人们也颇受感染,纷纷为巡游队伍喝彩。

2006年三月份刚刚落成的横滨妈祖庙和横滨中华街上有百年历史的关帝庙一样,已成为维繫当地炎黄子孙同胞之情的有力纽带。加上不断增多的日本市民参观者和各国游客,香火日渐兴旺。今年横滨侨界新年倒计时活动,以及传统的“元宵祭”活动,都将主会场安排在了妈祖庙。

关帝祭

这是一座有着悠久历史的关帝庙,由在日本打拚的中国人设立。横滨中华街关帝庙常务理事兼活动组组长谢成发在获悉本次“东亚文化之都”新年撞钟祈福活动之后,当即表示了参与的意愿。

据中华街关帝庙相关人士介绍,1859年横滨开港之时,横滨中华街形成。当时,很多中国商人和手工业者来到横滨,在外国人居留地开始异国他乡的生活。早期在横滨打拚,并在中华街聚集的华侨华人,对中华街经济文化的形成有很大影响。

1862年,一个中国人抱着关羽的木雕像,在横滨中华街关帝庙现在的地址设立了一个小祠堂,这就是中华街关帝庙的开始。

1871年,在横滨的华侨华人广捐善款,关帝庙正式建立。横滨关帝庙供奉了诸多神明,包括主神关帝圣君,以及玉皇大帝、地母娘娘、观音菩萨、福德正神。

华侨们背井离乡,生活的不安无法释怀,于是关帝庙就成了他们祈求生活安宁和买卖兴旺的心灵依靠。

中华街成为横滨繁荣的重要组成部分,关帝庙则见证了从幕府末期开始至今,横滨华侨华人所经历的艰难历程。

横滨中华街关帝庙经历多次变迁,1886年进行了修复,1891年完成了大装修。关帝庙外观贴琉璃瓦,内部有精巧的雕刻,还专门从香港运来关羽的神体。此后,横滨中华街关帝庙每年都举办关帝庙祭奠和关帝诞活动。

关帝祭祀中,以农曆五月十三关帝诞最为兴盛。1876年6月5日,横滨每日新闻就报导了前一天(6月4日,农曆五月十三)关帝庙装饰汉高祖八形灯和打灯笼等活动的情形。

在《横滨繁盛记》(1903年)里也曾有这样的描写:“铜锣和喇叭咚咚锵锵热闹极了”,展现了关帝祭祀热闹非凡的景象。在《官署学校病院社寺游览商业指南》(1913年)中,也把关帝诞作为横滨的传统节日之一列入其中。

1911年4月,中华街关帝庙举行了关帝庙在横滨坐镇50周年的盛大庆典。

2011年7月26日横滨中华街庆关帝庙落成150周年 上演盛大彩妆游行

马来西亚新山市柔佛古庙游神

柔佛古庙主要供奉五位神明,那就是:

玄天上帝(大老爷)(最早进入古庙供奉的神,由潮州帮负责)

洪仙大帝(洪仙公)(左边,由福建帮负责)

感天大帝(右边,由客家帮负责)

华光大帝(主神两边,由广东帮负责)

赵大元帅(主神两边,由海南帮负责)

此外,另有四幅匾额,即敬赠者为“福建众弟子”(1873),“广肇府众”(1873),“客社众信”(1874)及“琼州府众”(1882),或可推断众神进庙时间。庙内尚供奉观音娘娘,风雨圣者,速报爷,皇令爷及英烈神主牌等。

每年农曆正月廿日众神出巡,一连三天之游神盛会,为新山市年年循例举行之盛事。柔佛古庙是新山五帮华人共同膜拜的寺庙,它是早期新山华社力量凝聚的核心组织,正如后期的华侨公所,和目前的中华公会,为新山华裔同胞最高的领导机构。

1922年,柔佛华侨公所成立后,古庙乃由该所管辖,二战之后,中华公会成立即为中华公会会所管辖,并于1945年起,成立“柔佛古庙管理委员会”,负责古庙事务。

新山中华公会鑒于柔佛古庙具有历史价值,应获得完善保存,以作为将来历史学家对华人在开拓、建设新山历史之考证。所以,于1981年,便倡议修复古庙,但直到1990年始正式进行修复工作,于1994年8月6日举行修复古庙开工大典。

修复工程于1995年12月底竣工,历时18个月,耗资150万元,如今古庙已焕然一新,雄伟壮观,屹立于新山市中心。并已于1996年10月20日(农曆九月初九日)举行众神回庙登位及开光庆典。

美国费城市唐人街游神

由美国费城市唐人街猴屿民俗文化中心举办的民俗文化节,是费城华埠一年一度的盛大活动之一。该文化节是福建福州猴屿地区春节后的传统祈福仪式,旨在纪念保护猴屿地区的祖先张氏将军,同时弘扬中华传统民俗文化,增强华裔影响力。

浩浩蕩蕩的游行队伍在猴屿民俗文化中心张文钦董事长和张子爱副董事长的带领下,从位于13街夹Vine街处的文化中心出发,在10街向南拐,直至Arch街的华埠牌坊下。

游行队伍汇聚费城、纽约、大华府等地的猴屿乡亲。成员们手持花篮、横幅,有的装扮成将军形象,有的抬着载有神尊神像的轿子;民乐队和舞狮队奏着舞着,展现中华传统民俗;西方管乐队中西合璧,奏响中国民间乐曲,近千人的巡游队伍在华埠警察署的护卫下,声势浩蕩地走向巨型舞台前的主祭祀区。

备有三牲素果的主祭祀区摆有30余顶香台,民众虔诚地在香台前烧香祈福,祈求新的一年在将军的庇佑下国家风调雨顺,华埠安宁稳定,百姓阖家幸福,家人身体健康……

相关资料

【福州“游神”场面蔚为壮观图腾崇拜是信仰起源】

福建福州市的交通路有着十分鲜明的地方特色:比肩继踵的小吃店、碧叶遮天的大榕树,藏身其间的寺庙与神龛,供奉着外地人“叫不出名字的神明”。

比如紧邻医科大学的“齐天大圣府”,大概会让《西游记》的冬粉们既兴奋又困惑:身穿铠甲,手持金箍棒的美猴王威风凛凛地立于一米见方的神龛中,安静地注视着信众们供奉的水果,一旁的榕树下插满了香,一面旗帜上写着“有求必应”。

在《西游记》中,孙悟空腾云驾雾、降妖伏魔;而在福州、闽北以及台湾等地,神通广大的齐天大圣则是香火鼎盛的民间信仰。据福州道教协会粗略估计,福州市大大小小的大圣庙多达七八百间。

在福新路上的“如意合心堂”,一尊木质的齐天大圣像即将盛装出席一场盛大的“信众见面会”。农曆正月十七的晚上,一百人左右的队伍将从寺庙出发,用轿子抬着大圣像,一路敲锣打鼓,走街串巷巡游大圣的“辖区”。

福州人称之为“游神”。届时,沿途的信众会摆出一桌桌的贡品相迎,许多人还会手捧恭香加入“游神”的队伍。高潮时的游神队伍能达到两三百人之众,场面蔚为壮观。

“祭拜大圣是有讲究的,所有的贡品必须是素的,比如香菇、豆腐。这不光因为他是猴子出身,还因为他已得道成佛。”“如意合心堂”管委会副主任游翔告诉记者。

福州素以活跃的民间信仰着称,与有着完整教义的宗教不同,许多民间神明更像是家庭的“守护神”,代代相传。一些神明曾是本地闻名的善人义士,死后被百姓奉为神明。

如活跃在茶亭、南门一带的“照天君”信仰,相传始于唐朝末年,当时一位出家人在兵变前夜,挂红灯笼于榕树树梢,指引民众逃亡。在他死后,心存感激的福州人封其为“照天君”,为其修建庙宇、日夜香火供奉。

相比之下,齐天大圣的身世却有些说不清道不明。游翔说,和“妈祖”、“临水夫人”这些受到历朝历代认可的神祇相比,大圣信仰的相关记载不多,主要靠各个寺庙的口耳相传,许多传说都散落在漫长的历史中。

有记载显示,早在北宋时期,福州人便开始祭拜猴王形象的“屏山孙老佛”,早于明代吴承恩的《西游记》。有学者认为大圣信仰甚至能追溯到上古时期的“猿猴崇拜”。

“闽越之地多山多猴,居住在此的远古人类对猴子的图腾崇拜便是大圣信仰的起源,而《西游记》问世后,神通广大的大圣形象更迎合了老百姓对神明崇拜的需求,使得这一崇拜愈发盛行。”福州大学社会学系教授甘满堂说。

但身世模糊并不妨碍大圣拥有大批信众。位于屏山的齐天府被认为是福州大圣信仰的“祖庙”,在上世纪90年代就已有超过200家分堂前来认祖归宗,甚至包括来自台湾、香港、新加坡的大圣庙。

而对于依赖本地信众的民间信仰而言,如今最大的威胁来自于社区的老化和旧城改造。郑悝说,除了庙宇设施的破坏,最可怕的是原有的信众群体被打散,而远离信众的庙宇通常无法延续香火。

如意合心堂在2007年被拆迁,之后被“就近安置”,与原址相比,大圣新的宅邸显得狭小侷促,但游翔认为他们仍是十分幸运的。“很多庙宇都被安置到很远的地方去了。”

【老照片呈现百年前福州面游神场】

新春佳节,在年味浓郁的乡村,正月游神的场面总是大伙对年味儿最直观的印象。

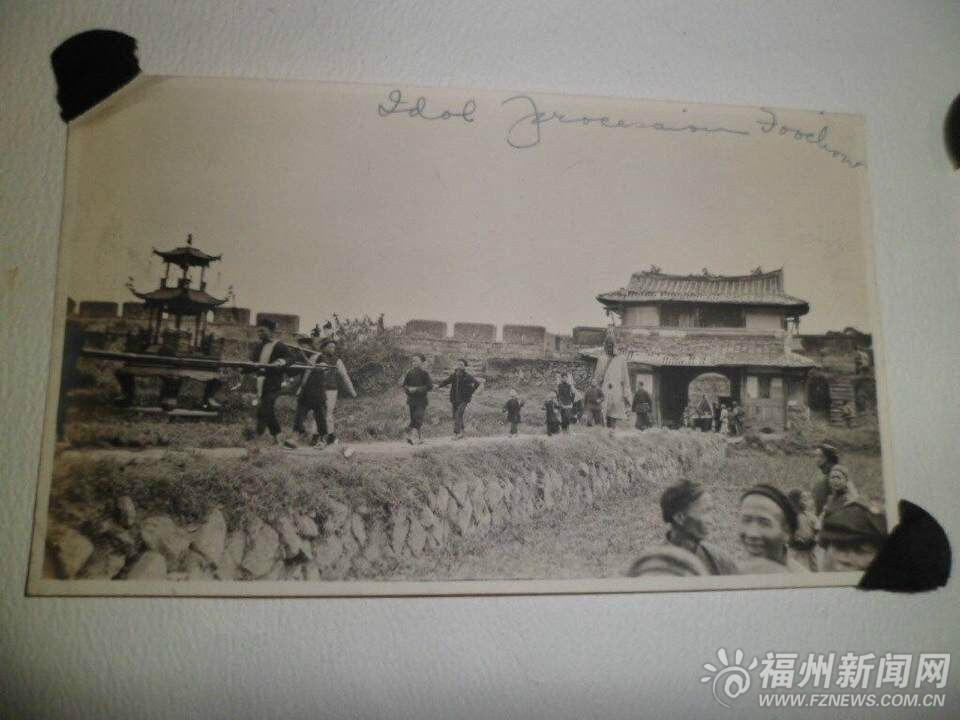

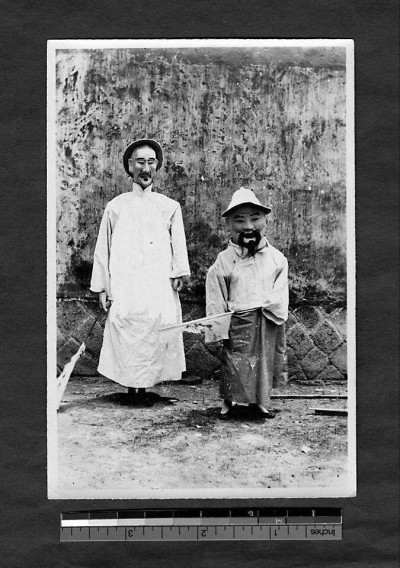

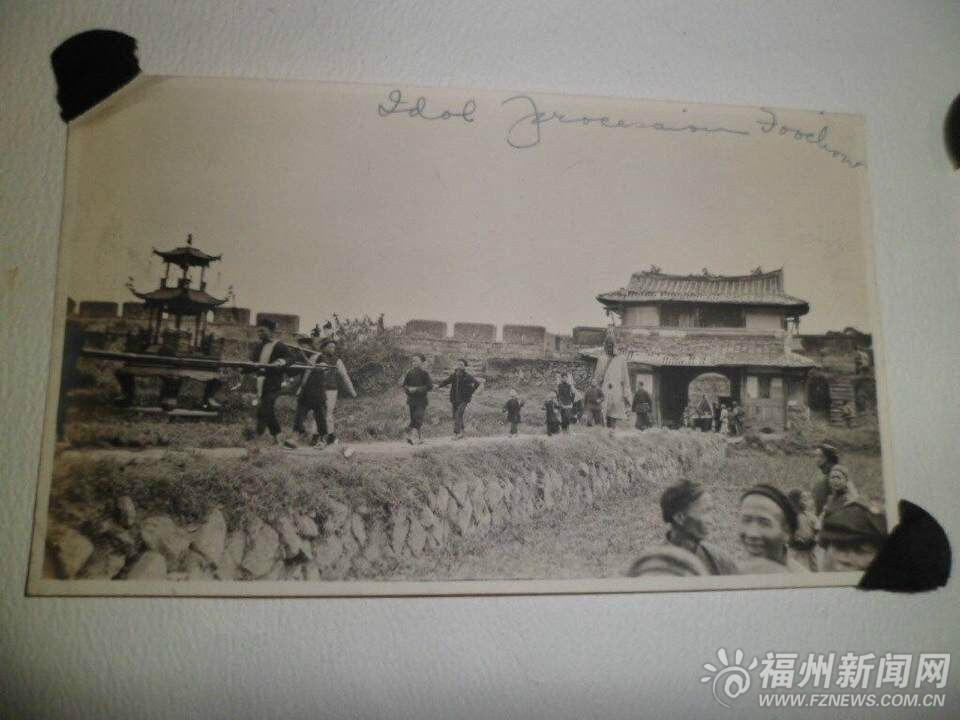

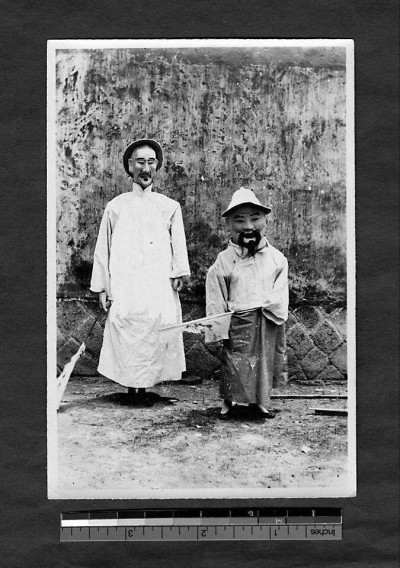

昨日,福建省炎黄文化研究会理事蒋滨建就从一组当年美国传教士在福州所拍的老相片里,找到了百年前福州春节游神的场面。

蒋滨建说,在这组老相片里,有两张老相片直观地反映了当年福州人春节游神的场面。一张是1900年的福州古城墙门边的游神活动场面,从城门中出来的七爷、八爷,抬轿子的游神民众,和在田间观看游神场面的人群(图一);另一张,是1911年-1913年间拍摄的戴着七爷、八爷面具的福州人(图二)。 图(一)

图(一) 图(二)

图(二)

图(一)

图(一) 图(二)

图(二)蒋滨建说,福州游神习俗到50年代渐废,80年代以来得到恢复,服装、道具,以及神像製作工艺进一步创新发展,具有丰富的人文底蕴与艺术价值。现在福州的游神习俗,渐渐剔除掉其中封建迷信的糟粕,成为健康向上、祈求新春人寿年丰、全境平安的美好祈盼,成为福州乡愁文化的重要民俗内容。

【游神赛会与潮汕】

“游神赛会”,是世界许多民族都有的民俗欢乐活动,时贯古今,域及中外。在欧洲和美洲各地,面向世界的各种狂欢节、游艺节、民俗大游行,纷至沓来,应接不暇,缤纷万象,百技竞呈,鼓动了民心,带动了旅游,振奋了民族精神。有的甚至已经成为某些小国的支柱性产业。

在中国,自古以来“游神赛会”都是民间习俗、民间艺术、民族文化集中展示与交流的一个载体。据记载,黄帝时期就有“百兽率舞”的活动,一直延续至今,即使在“文化大革命”横扫一切的时候,“到处莺歌燕舞”之中,舞龙、舞狮、扭秧歌,也还是古代“游神赛会”内容的遗存。

“游神赛会”的根源在乡村,但精华早巳流入城市,成为孕育城市艺术的温床。“游神赛会”是儿童的梦想,是成人的乐园,是老人回味无穷的情味,总之,是民族的精神家园。

中国古代社会体制是由天下、国、家、身(个体)组成的。中心是“家”。“天下”是指全民族,是大“家”。顾炎武说“天下兴亡,匹夫有责”,被许多人窜改为“国家”兴亡,是不对的。国是指皇朝政权,改朝换代并不是“天下兴亡”。中央政府、省府州县、区镇乡村,人民公社、生产大队、生产小队,等等,都属于行政单位,是“官”定的。老百姓从不干预。

在中国,自古以来“游神赛会”都是民间习俗、民间艺术、民族文化集中展示与交流的一个载体。据记载,黄帝时期就有“百兽率舞”的活动,一直延续至今,即使在“文化大革命”横扫一切的时候,“到处莺歌燕舞”之中,舞龙、舞狮、扭秧歌,也还是古代“游神赛会”内容的遗存。

“游神赛会”的根源在乡村,但精华早巳流入城市,成为孕育城市艺术的温床。“游神赛会”是儿童的梦想,是成人的乐园,是老人回味无穷的情味,总之,是民族的精神家园。

中国古代社会体制是由天下、国、家、身(个体)组成的。中心是“家”。“天下”是指全民族,是大“家”。顾炎武说“天下兴亡,匹夫有责”,被许多人窜改为“国家”兴亡,是不对的。国是指皇朝政权,改朝换代并不是“天下兴亡”。中央政府、省府州县、区镇乡村,人民公社、生产大队、生产小队,等等,都属于行政单位,是“官”定的。老百姓从不干预。

民间重视的是基层组织:社会。“人”以名为标誌,由人组成家,“家”以姓为标誌;由家组成族,“族”以祠堂为标誌;由不同的家族组成社,“社”以庙为标誌;由社组成会,“会”以市为标誌;由“市”组成上级机构县府州。古代的民众活动,以“集市”为限,超过“集市”的为“集会”,官府就要限制干涉了。大一些的“社”还会根据居住地划分为“片”,潮汕有的地方叫“约”。由此可知,“社会”原本指的就是百姓的基层组织。“社会主义”望文生义,一定是为百姓服务的主义。现在提出的“三个代表”“和谐社会”,正是符合这个最原始的意义。

“社”既然是以庙为标誌,那幺,团结社区内民众的重要手段,自然就是游神赛会。游神是标誌神对所辖民众的关怀,赛会是标示民众对神的崇拜。游神要在所有街道“游透”,赛会要求全、求好、求新颖,以表达虔诚的敬意。

中国长达数千年的封建社会中,是没有“公”字的。国家是皇帝的“家天下”,家族是族长的“家天下”。留给老百姓的公共空间,只有集市和庙宇。也只有这里才是他们表现美的舞台。因此,在“游神赛会”中,可以说集中了民众所有的技艺和活力,也託付了全部的记忆和理想。

“社”既然是以庙为标誌,那幺,团结社区内民众的重要手段,自然就是游神赛会。游神是标誌神对所辖民众的关怀,赛会是标示民众对神的崇拜。游神要在所有街道“游透”,赛会要求全、求好、求新颖,以表达虔诚的敬意。

中国长达数千年的封建社会中,是没有“公”字的。国家是皇帝的“家天下”,家族是族长的“家天下”。留给老百姓的公共空间,只有集市和庙宇。也只有这里才是他们表现美的舞台。因此,在“游神赛会”中,可以说集中了民众所有的技艺和活力,也託付了全部的记忆和理想。

举办“游神赛会”,包涵了建筑、工艺、美术、厨艺、游艺、戏剧、杂技、音乐、舞蹈、傩艺、特技,包括装饰、绘画、剪纸、麵塑、表演等各个流派,涉及布置、组织、统筹、协调、联络等社交技能,而且必须体现公平、公正、公开的原则。 游神赛会

游神赛会

游神赛会

游神赛会钱财必须“取之于民,用之于民”,一定做到“收支上墙”。每年换届的“理事会”,是民众绝对信赖的组织。老百姓从“游神赛会”的组织工作中可以发现人材,举贤任能。各个家族要在“游神赛会”中争取荣誉,以提高自己家族在社区的威望和地位。

“游神赛会”和民俗节日一样,是社会的“润滑剂”。润滑剂对于国家机器,表面上看似乎可有可无,实际上谁都知道是必不可缺。回想一—下,那段取消了民俗节日的日子,国家机器在“乾磨”,经济崩溃,斯文扫地,社会各阶层的关係是何等尖锐,人们之间的关係是何等冷漠。

民俗活动也是民众奋斗的“加油站”。在苦难深重的旧社会,下层民众只有这些民俗活动,才能给他们带来暂时的欢乐,使他们有点“盼头”继续煎熬下去。现代科学发达的国家中,民俗活动仍然被视为是调节劳资关係的一剂良药。

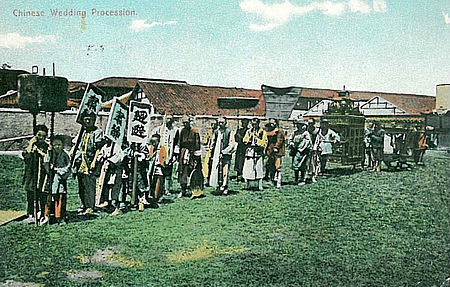

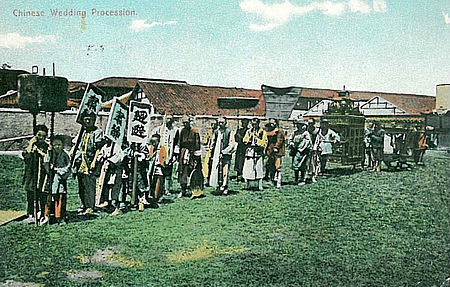

值得高兴的是,在全国大部分地区的“游神赛会”被扫蕩殆尽的时候,远离政治漩涡的潮汕地区还保留着“游神赛会”的传统种子,更可贵的是,保留了潮汕干部民众对这些民俗活动的质朴认识。改革开放以后,随着经济成长的同时,文化需要也与日俱增,“游神赛会”很快在各地乡村恢复起来。 晚清时期游神庙会照片彩色修复图

晚清时期游神庙会照片彩色修复图

“游神赛会”和民俗节日一样,是社会的“润滑剂”。润滑剂对于国家机器,表面上看似乎可有可无,实际上谁都知道是必不可缺。回想一—下,那段取消了民俗节日的日子,国家机器在“乾磨”,经济崩溃,斯文扫地,社会各阶层的关係是何等尖锐,人们之间的关係是何等冷漠。

民俗活动也是民众奋斗的“加油站”。在苦难深重的旧社会,下层民众只有这些民俗活动,才能给他们带来暂时的欢乐,使他们有点“盼头”继续煎熬下去。现代科学发达的国家中,民俗活动仍然被视为是调节劳资关係的一剂良药。

值得高兴的是,在全国大部分地区的“游神赛会”被扫蕩殆尽的时候,远离政治漩涡的潮汕地区还保留着“游神赛会”的传统种子,更可贵的是,保留了潮汕干部民众对这些民俗活动的质朴认识。改革开放以后,随着经济成长的同时,文化需要也与日俱增,“游神赛会”很快在各地乡村恢复起来。

晚清时期游神庙会照片彩色修复图

晚清时期游神庙会照片彩色修复图在文化部门的指导下,按照毛泽东同志《在延安文艺座淡会上的讲话》精神,剔除封建性的糟粕,发扬民主性的精华,发掘、继承、改造、提高,很多艺术形式不仅从乡村走向了城市,甚至走进了全国艺术舞台,有的还走出了国门,在世界舞台上展示潮汕传统的民间艺术,更成为海外潮人与母体联繫的纽带。

事实证明,“游神赛会”不仅没有使老百姓的“精神文明”倒退到“万恶的旧社会”,反而加速了民众从“迷信”转向“俗信”。现代的“游神赛会”不仅克服了游神械斗的弊端,而且成为增进社区感情的强化剂。潮汕地区对“游神赛会”的发扬光大,是对中华传统文化的贡献,也是在广东“建设文化大省”活动中的特殊贡献。用事实改变有人认为“广东经济发达,文化浅薄”的误解。

我在写出上面这些讚扬话的同时,我相信现在仍然有人认为这是胡说八道。他们仍然把“游神赛会”看成是封建迷信活动。这并不奇怪。以“四人帮”为代表的文化虚无主义者,长期灌输给基层寻:部的是,“社会主义文化必须要纯而又纯”,绝不允许有“四旧”渗入。这种思想流毒不仅祸害了中国文化,也在不同时期毁坏了许多“社会主义”国家的文化。

我在写出上面这些讚扬话的同时,我相信现在仍然有人认为这是胡说八道。他们仍然把“游神赛会”看成是封建迷信活动。这并不奇怪。以“四人帮”为代表的文化虚无主义者,长期灌输给基层寻:部的是,“社会主义文化必须要纯而又纯”,绝不允许有“四旧”渗入。这种思想流毒不仅祸害了中国文化,也在不同时期毁坏了许多“社会主义”国家的文化。

苏联和东欧“社会主义”国家的解体,深层的原因,就有隔断民族文化历史这一条。列宁早就发现了这个问题,曾经不只一次地指出:无产阶级的文化不可能是从天上掉下来的。它是继承以往所有优秀文化而形成的,从原始社会到资本主义社会。毛泽东也一再强调“从孔夫子到孙中山”的文化继承。可惜,当文化虚无主义乘上“极左”快车疯狂“横扫”的时候,他们也都无能为力了。

文化虚无主义是一剂慢性毒药,渗入到某些干部头脑深处,形成了思维定势,就很难清除了。他们可能对“四人帮”的罪行恨之入骨,但对自己头脑中的思维定势却确信无疑。40年前,当孟超先生提出“有鬼无害”论的时候,就遭遇到干部们的天然围攻。他们的“朴素阶级感情”,使得他们根本就不想弄懂其中的含义,只要听到题目就会义愤填膺了。他们的理由很简单:共产党是无神论者,无神论者自然就要与有神论者誓不两立。

其实,任何马克思主义的领袖人物从来都没有这样提倡过,反而是主张要团结一切“有神论者”,共同前进。宪法上说,公飞‘气喘啊钓自由,就是你有信教的自由,我有不信教的自由。中国共产党革命成功区别于以往农民革命的一点是,从来不依赖任何宗教迷信手段,而一旦被“现代迷信”占了上风,革命事业反而遭遇到坎坷。

认为无神论者一定要与有神论者誓不两立的观点是错误的,是那些缺乏马克思主义理论修养的人,用自己的思维定势发挥出来的。可悲的是,这种思维并非出于自己真实的感性的思想,而是“为了”讨好上级,或者“为了”符合舆论规定而做出的理性的表达。

前些年,潮汕许多农村的“游神赛会”不敢由村干部出面组织,而由所谓的“老人会”出头。党支部书记儘管自己同意,却要躲在后台。为什幺会出现共产党的干部不能与民众同心同德呢?不是自己不愿意,而是怕“上级”,怪罪下来,他们自己缺乏理论思维。因为自从参加革命以来,任何理论都是从“上级”一层一层“批发”来的。上级没有指示,就不敢表示自己的意见。如此,我们才能对胡锦涛同志在着名的《七一讲话》中,提出要加强“理论的自觉性”的含义,会有更深刻的理解和认识。

现代科学认识世界的能力,使无神论者还不能拿它做为武器,去战胜、击败,甚至说服众多的“有神论者”。在此,我们不得不承认一个事实,在中国和世界人口中,“有神论者”还是占了大多数。意识形态领域的斗争还要持续“万岁”的。即使老的“神”被击败了,又会有新的“神”出现。“封建迷信”被消灭了,“现代迷信”又会产生。社会上流行的“888吉祥号”、“企业里供神像”,儘管推行者是现代大公司,甚至是政府某些部门,也还是现代“封建迷信”。封建迷信的标誌是害人,现代封建迷信的标誌是骗钱。

中华民族文化之所以是世界上唯一延续至今的古老文明,就是因为它的“多元一体”的特点。中华文化从来都是以“海纳百川”的态度融合各种各样的文化,有人从反面说它是个“大染缸”“大酱缸”也未尝不可,都说明了它强大的包容性。最后形成中华文化主体的儒、道、释学说,都具有“己所不欲,勿施于人”的精神。正因为如此,中国才没有发生象西方那样的大规模的宗教战争。

现代科学认识世界的能力,使无神论者还不能拿它做为武器,去战胜、击败,甚至说服众多的“有神论者”。在此,我们不得不承认一个事实,在中国和世界人口中,“有神论者”还是占了大多数。意识形态领域的斗争还要持续“万岁”的。即使老的“神”被击败了,又会有新的“神”出现。“封建迷信”被消灭了,“现代迷信”又会产生。社会上流行的“888吉祥号”、“企业里供神像”,儘管推行者是现代大公司,甚至是政府某些部门,也还是现代“封建迷信”。封建迷信的标誌是害人,现代封建迷信的标誌是骗钱。

中华民族文化之所以是世界上唯一延续至今的古老文明,就是因为它的“多元一体”的特点。中华文化从来都是以“海纳百川”的态度融合各种各样的文化,有人从反面说它是个“大染缸”“大酱缸”也未尝不可,都说明了它强大的包容性。最后形成中华文化主体的儒、道、释学说,都具有“己所不欲,勿施于人”的精神。正因为如此,中国才没有发生象西方那样的大规模的宗教战争。

我们现在提倡要建立“和谐社会”,安定是和谐的首要条件。要想安定,我们的政治策略,只能是提倡有益的,容许无害的,取缔害人的。我们对待“游神赛会”也应该採取这种态度。我在北京和许多地方都曾经骄傲地说:“潮汕是中华文化的一个‘冰柜’,游神赛会就是其中的一个标本。文化工作者如果不把潮汕纳入自己的研究视野,那就永远是不完全的。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯