D-21高速侦察机

D-21高速侦察机,是美国在20世纪60年代基于A-12/SR-71技术研製的一型高速高空无人侦察机。採用了当时世界领先的冲压发动机,速度高达3560千米/小时,相当于三倍音速水平,升限高达29000米。在1970年代初期,包括美国自身在内,任何一款防空武器理论上都无法击落该机。

基本介绍

- 中文名称:D-21高速侦察机

- 国家:美国

- 飞机类型:高空高速无人侦察机

- 研製公司:洛克希德公司

机型简介

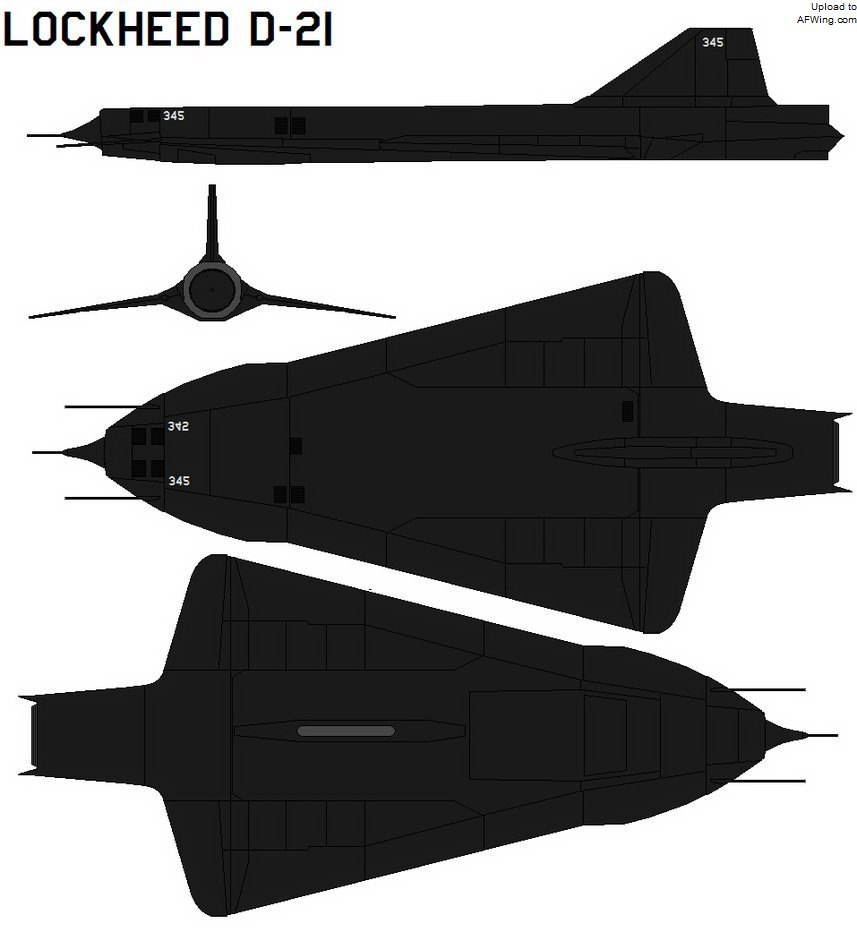

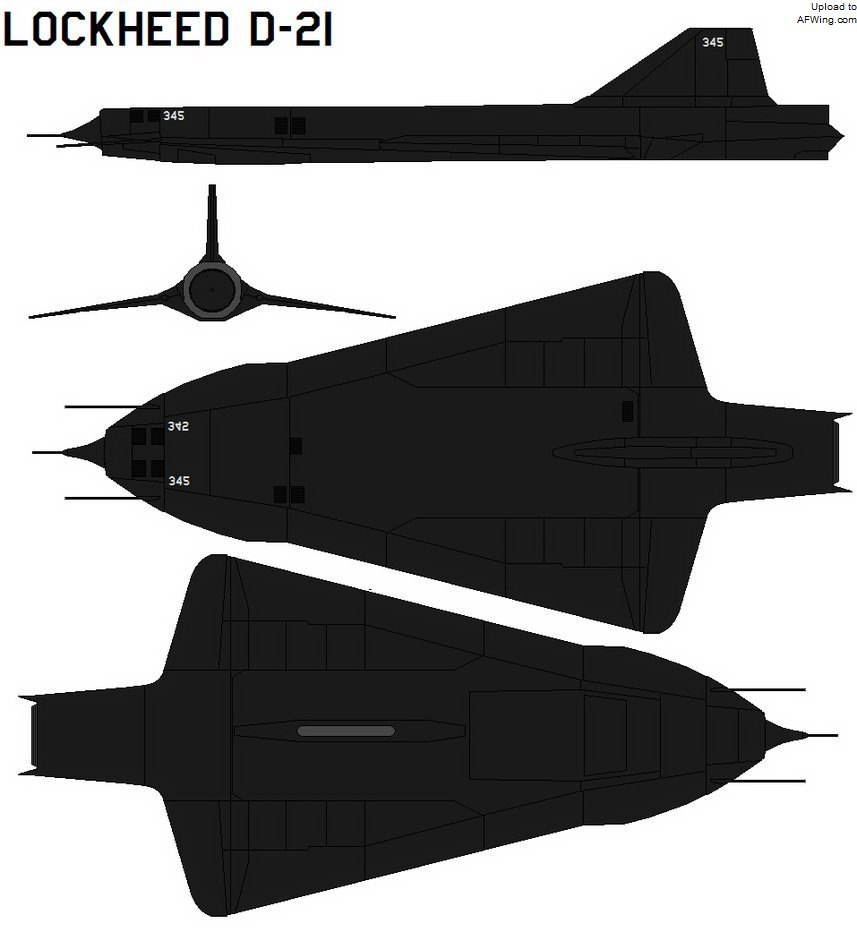

D-21无人机全长约12.8米,翼展5.79米,高2.14米,起飞重量5吨,装备一台RJ43-MA-20S4冲压发动机,最大速度3.35马赫。採用了当时价格极为昂贵的钛合金,全部製造和使用成本每架高达550万美金(1970年价格),相当于当时一架A-7舰载机。 D-21和SR-71

D-21和SR-71

D-21和SR-71

D-21和SR-71D-21高空高速无人机比A-12/SR-71“黑鸟”高空高速侦察机更加神秘,与后者不同,D-21仅仅实战出击了四次,就退出了历史舞台。据资料记载,这四次出击全部针对中国罗布泊核试验场。D-21从1969年11月到1971年3月,共进行了四次实战出击,全部针对中国罗布泊试验场,但四次出击全部遭到失败。其中前三次成功拍摄到情报照片,但全部回收失败,而第四次则在进入中国领空后失蹤。

发展沿革

研发背景

1960 年 5 月 1 日,被中央情报局僱佣的美国空军飞行员加利.鲍尔斯驾驶着 U-2 高空侦察机在深入苏联腹地进行情报侦察时,在斯摩棱斯克附近被呼啸而来的萨姆-2 防空飞弹被击落。鲍尔斯被迫弃机跳伞逃生,落地不久就被附近苏联国营农场的工人抓获,并迅速押往莫斯科,在那里他供认了自己的中央情报局雇员身份。这次 U-2 事件,使得刚刚有所缓和的美苏关係重新恶化,导致了美苏巴黎最高级别会议的破裂,并且使这两个超级大国自戴维营会谈以来关于柏林问题的进展无果而终。美国在世界上大大地丢了一次脸。 d_21

d_21

d_21

d_21为了避免再出现类似的的尴尬局面,美国开始探索使用无人驾驶侦察机在极危险空域进行侦察活动的技术。当时洛克希德公司下属的“臭鼬工厂”正在研製能够以 3 倍音速飞行的 A-12“牛车”高空高速侦察机,U-2 事件之后,他们提出了用 A-12“牛车”改装成高空高速无人侦察机的建议。说起 A-12“牛车”,可能大多数人都会觉得陌生,它的后期发展型就是大名鼎鼎的 SR-71“黑鸟”战略侦察机。为了防止泄密,人们给 A-12 起了个“牛车”的绰号,但是给如此高速的飞机冠以“牛车”之名,美国人的黑色幽默可谓玩到了极点。不过当时“臭鼬工厂”的负责人,同时也是 A-12 的总设计师凯利.詹森认为,A-12 高空高速侦察机本身太大太複杂并不适合改装成一种无人侦察机,但是通过其设计思路和套用的技术可以製造一种同样适合此类任务的小型无人侦察机,它可以通过 A-12 携带和发射。在凯利.詹森和洛克希德公司高层的游说之下,1962 年 10 月,这一项目正式启动,编号为 Q-12,整个项目为绝密级别。与当时其它的绝密项目一样,它的资金不通过公开渠道提供,为它提供资金的是美国空军的一个绝密项目基金。 SR-71

SR-71

SR-71

SR-71研发历程

俗话说“兵马未动,粮草先行”,而对于每一个飞机设计师而言,优秀的飞机“心脏”--航空发动机是製造一架优秀飞机的先决条件。A-12 所使用的 J58-P-4 变循环发动机虽然性能优异,但是太大太重,并不适合 Q-12 使用。在经过一番挑选之后,凯利.詹森选择了马夸特公司为波音公司 CIM-10“波马克”远程防空飞弹生产的冲压喷气发动机作为 Q-12 的动力。但是问题也接踵而来,CIM-10“波马克”远程防空飞弹只需要飞行几分钟,但是 Q-12 无人侦察机至少要在空中飞行 1.5 小时,这比当时任何冲压喷气发动机的运行时间都要长。不过好在两家公司过去曾经在一些项目上合作过,彼此非常熟悉。在同马夸特公司的工程师进行会谈之后,凯利.詹森正式决定使用“波马克”冲压喷气发动机作为 Q-12 的动力,而马夸特公司的工程师将会对其做一系列改进,改进后的发动机被命名为 RJ43-MA-11。使用马夸特公司产品的另一个原因是它的工厂同洛克希德公司的工厂距离很近,这有助于确保全全。 波马克远程防空飞弹RJ43 冲压喷气发动机

波马克远程防空飞弹RJ43 冲压喷气发动机

波马克远程防空飞弹RJ43 冲压喷气发动机

波马克远程防空飞弹RJ43 冲压喷气发动机1962 年 12 月 7 日,“臭鼬工厂”的工程人员开始对 Q-12 的模型进行整体测试,雷达测试表明它有很小的雷达横截面,风洞测试也显示其符合空气动力学要求,其设计思路基本正确。但是当时美国侦察机的主要使用者--中央情报局对 Q-12 并不怎幺热心,与这种仅停留在模型阶段的飞机相比,它更关注手中的 U-2,而且对“臭鼬工厂”的另一成熟作品——A-12 更感兴趣,他们认为 A-12 比 Q-12 更适合在东南亚的秘密行动。与其相反,美国空军对 Q-12 这种可以作为侦察平台和巡航飞弹载体的飞行器表现出了浓厚的兴趣。最后,空军和中央情报局决定一同开发这种全新的无人侦察机。1963 年 3 月,洛克希德公司被授命设计 Q-12 的全尺寸模型。最终设计方案于 1963 年 10 月确定,项目代号“标籤”。无人侦察机的编号也由 Q-12 改为了 D-21,这个 D,除含有遥控无人驾驶飞机(Drone)之意外,还含有子机(Daughter)之意。而由 A-12 改装成的母机则被命名为 M-21,其中的 M,含有运载母机(Mother)之意。 60-6940 号 M-21

60-6940 号 M-21

60-6940 号 M-21

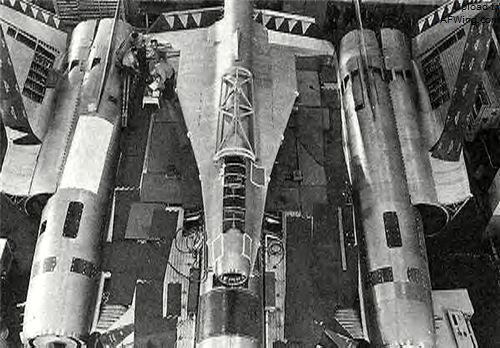

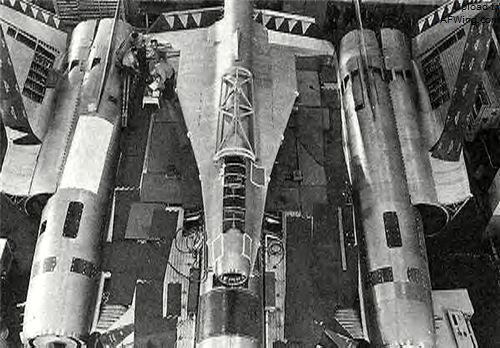

60-6940 号 M-21洛克希德公司将 A-12 系列飞机的最后两架(工厂的製造编号为 134 和 135,系列号为 60-6940 和 60-6941)按“标籤”计画改装成双座型机 M-21,绰号“鹅大妈”。具体改动是在 A-12 的后机身两个尾翼之间设定了发射无人机的支架,并在原侦察舱(Q 舱)的位置设定无人机发射控制官(LCO)座舱,坐在母机后排座上的发射控制官可以通过一个类似潜望镜的设备观察和控制 D-21。

生产型 D-21 的绰号为“袖珍黑鸟”,官方称其是在生产 A-12 之前作为概念验证用途的实验机,但这种说法只是用来掩饰。D-21 翼展 5.80 米,机长 13.06 米,机高 2.14 米;最大重量 4,990 千克,採用 RJ43-MA-11 冲压式喷气发动机,最大速度 3.35 倍音速,续航距离 5,550 千米。整个飞机从外型上看象是一台 A-12 的发动机舱配上缩小的三角形机翼与垂直尾翼,又有点像游弋在海洋中的蝠鲼。全机採用钛合金製造,机首两侧有两条天线用来接收控制信号。由于机体很小,再加上机首和机翼前缘採用可减少电磁波反射的特殊塑胶製造,因此据说当时的雷达都很难发现其蹤迹,被称为当时最先进的隐形飞机。在发射前 D-21 是架在 M-21 的机背上,机首的进气口和机尾的排气口均用整流罩封闭。M-21 在高速飞行时以弹道弹射的方式将 D-21 发射出去,然后 D-21 抛掉机首和机尾的整流罩,发动机点火工作并开始加速,通过事先设定的飞行路线进行侦察活动。为了减轻重量和降低费用,同时也为了保密,D-21 没有设计回收功能,它的侦察设备和昂贵的制导系统都按照模组化设计,装在机头下面侦察设备舱中的可回容器内,在飞机完成侦察任务后,该容器可按预设程式或据遥控指令抛投在一定範围内,然后由经过特殊改装后的 JC-130B“大力神”飞机从空中回收,这和美国空军回收间谍卫星胶捲舱的方法一样。D-21 在投下可回收容器后便自动爆炸销毁。 Q-12 的全尺寸模型

Q-12 的全尺寸模型

Q-12 的全尺寸模型

Q-12 的全尺寸模型整个设计方案看起来都很完美,但是一些设计人员却认为其存在着明显的潜在危险。由于 D-21 採用 RJ43-MA-11 冲压式喷气发动机在低速下无法工作,因此 M-21 在必须在高速飞行时才能发射 D-21,这时的 D-21 在与母机分离时要小心翼翼,躲避 M-21 那高耸的垂直尾翼,整个分离过程稍有不慎就有可能造成灾难性的后果。而 D-21 随后抛掉的机首和机尾整流罩也是 M-21 需要格外注意的对象,因为在高速飞行中任何碰撞都将是致命的。 正在生产线上的 D-21 与 M-21

正在生产线上的 D-21 与 M-21

正在生产线上的 D-21 与 M-21

正在生产线上的 D-21 与 M-21首批 D-21 共製造了6架,用于进行各项测试。1964 年 12 月 22 日,M-21 搭载 D-21 首飞,这次飞行主要研究空气动力学和其它系统问题,并没有进行发射实验。在接下来的试验过程中 D-21 问题不断,其中一次飞行中 D-21 的机首整流罩意外破碎脱落,碎片砸坏了 D-21 的部分机翼,险些酿成重大事故。这些都迫使设计人员不断修改设计方案,原定在 1965 年 3 月发射子机的实验也被迫推迟了整整一年。1966 年 3 月 5 日,进行了 D-21 的首次发射实验,由出厂编号为 135 的 M-21 发射了编号为 503 的 D-21,不过 D-21 在发射之后仍在 M-21 母机的背上停留了几秒钟才飞出去。虽然只是短短的几秒钟,但对 M-21 的飞行员和地面上的监控人员而言这就像几小时一样漫长。凯利.詹森称:“这是我所见过的飞机所做的最为危险的动作。”发射后的 D-21 在飞行了几百千米后坠毁。总体而言,这次实验还算成功,但是空军和中央情报局的官员们对此却并不满意。意识到风险的凯利.詹森在同空军官员交换意见后,建议将 D-21 改由 B-52 轰炸机挂载发射,并捆绑固体火箭助推器将 D-21 加速到其冲压喷气发动机能够工作的速度。但是这一建议并未被立即採纳。

1966 年 4 月 27 日,D-21 第二次发射成功,虽然在飞行了 4,000 千米后因为系统故障而失蹤,但是 D-21 达到了 27,400 米的作战高度和飞行速度 3.3 倍音速这些预定目标。这的确是非常令人满意的进展。这次飞行测试增强了政府对该计画的支持,并在月底与洛克希德公司签署了再生产 15 架 D-21 的契约。1966 年 6 月 16 日进行的第三次飞行测试,也是首次全程飞行测试又取得了成功,唯一的问题是侦察设备舱因为电子元件故障未能正常弹射。形势看上去一片大好,但这时隐藏的问题暴露了出来。1966 年 7 月 30 日,在第四次的发射测试中,M-21 发射 D-21 后,D-21 却不正常地向下飞行,把 M-21 母机撞成两截。飞行员比尔.帕克和发射控制官雷.特里克在飞机残骸中停留了一段时间才弹射。两人均弹射成功并降落在海面上,但雷.特里克错误地打开头盔上的面罩以至溺水死亡。

“标籤”计画因这次严重事故而被迫中止,取而代之的是由 B-52H 两翼下挂载 2 架 D-21B 的“高级碗”计画。D-21 原是与 M-21 配合使用设计的,所以已经生产出来的无人侦察机不得不全部拆除重新装配。但是从低速的 B-52H 上发射,难以加速到其冲压喷气发动机能够工作的速度,为此在它机体下部加装了一部固体火箭助推器。为能够与 B-52H 轰炸机机翼下的外挂架相连线,还在它的机背上安装了挂载装置。改装后的无人侦察机被称为 D-21B,B 指的是助推火箭型(booster),而原先的则被称为 D-21A。固体火箭助推器长 13.5 米,重 6.025 吨,比 D-21 本身还大还重。推进器底部的小型尾翼可以确保其飞行时保持水平,尾翼可摺叠,以防止其在挂装时擦碰到地面。固体推进剂的燃烧时间为 87 秒,推力 121 千牛。与此同时还有 2 架 B-52H 轰炸机也接受了改装,用来携带和发射 D-21B,改装后的 B-52H 在机翼下用大型外挂架更换了原先用于挂载“猎犬”巡航飞弹的小型挂架。在 B-52H 轰炸机的驾驶舱的后部增加了两个独立的发射控制工作站和指挥、测控系统。机上还加装了一套天文导航系统以确保 D-21B 按照确定好的坐标发射,以减少飞行制导误差。一套温度控制系统可以使 D-21B 在发射前保持恆温状态。

1967 年 9 月 28 日,B-52H 携带着 D-21B 进行了首次发射实验,助推器顺利点火,但是 D-21B 却从 B-52H 的外挂架上掉了下来,一头栽到了地面上。凯利.詹森称这次事故“十分令人惭愧”。接下来从 1967 年 11 月到 1968 年 1 月进行的三次实验没有一次取得完全成功,凯利.詹森命令技术人员对项目进行彻底检查。但是命运女神并没有因此而青睐他们,1968 年 4 月 30 日的发射实验再一次以失败告终之后,洛克希德公司的工程师们被迫返回到设计图纸阶段,希望能从中找出失败原因。1968 年 6 月 16 日,D-21B 的飞行实验终于获得了期盼已久的完全成功,在这次飞行中 D-21B 按照预定的高度和路线完成了飞行任务,侦察设备舱也被成功回收,但由于是测试飞行,侦察设备舱内未装备相机。但是问题并没有就此结束,紧接着的两次飞行实验又都失败了。仅在 1968 年 12 月的一次飞行实验取得了成功。1969 年 2 月在夏威夷附近的发射实验又以失败收场,但 1969 年 5 月、7 月进行的两次飞行实验又相继取得成功。

服役动态

匆忙上阵

12 次发射实验却有 8 次失败,成功率远小于 50%,这样差的成绩表明 D-21B 还远未成熟。但是美国空军和中央情报局没有耐心在等下去了,因为从其它渠道得到的情报显示,中国的核武器已经发展到一个“相当令人恐怖”的阶段。于是就如同它的前辈 A-12 一样,D-21B 也被急匆匆地赶着披挂上阵了。 D-21 的机头与机尾整流罩

D-21 的机头与机尾整流罩

D-21 的机头与机尾整流罩

D-21 的机头与机尾整流罩作为“高级碗”的计画的组成部分,1969 年 11 月 9 日,一架 B-52H 携带着 D-21B 从美国阿拉斯加的艾尔森空军基地起飞,对位于中国西北部罗布泊附近的核武器基地执行侦察任务。这也是 D-21B 首次执行侦察任务。当 B-52H 飞到预定发射空域后发射控制官按下了发射按纽,D-21B 在助推火箭的强大推力下飞了出去。一切看起来都很顺利,但是 D-21B 却如同石沉大海一般一去不复返。虽然美国人坚信中国自始至终没有发现这架无人侦察机,但是他们也无法解释为何 D-21B 会无缘无故的失蹤。“臭鼬工厂”的技术人员又重新检查了设计方案,并在 1970 年 2 月 20 日进行了一次额外的飞行测试,测试取得了成功。于是在 1970 年 12 月 16 日,D-21B 第二次飞临罗布泊上空执行对中国核武器基地的侦察任务,这次侦察完成得非常顺利,D-21B 成功返航,并在太平洋上空将侦察设备舱弹射了出去,但是降落伞出现故障无法打开,回收人员只能眼睁睁地看着侦察设备舱被摔成碎片。1971 年 3 月 4 日进行的 D-21B 第三次侦察飞行更加令人失望,在这次飞行中 D-21B 完成了侦察任务,并按预定程式返回,侦察设备舱被弹射了出去,降落伞也成功打开,但是 JC-130B“大力神”飞机空中回收失败。美国海军的一艘驱逐舰试图将落在海面上的侦察设备舱捞起,也未能成功,它最终消失在了茫茫大海之中。很奇怪的是当初设计 D-21B 侦察设备舱的时候并没有给它加上类似气囊之类可以使其在水上漂浮的装置,如加上类似装置并让其在水面降落那回收起来要容易得多,而且也不会出现侦察设备舱石沉大海之类的事情。类似的装置在技术上对美国而言并非难事,也不会给 D-21B 增加多少成本和重量,但是 D-21B 自始至终也没有装上此类装置。不知是美国担心落入海中的侦察设备舱可能会被敌方截获,还是过分相信了自己的空中回收能力。

秘密侦查

1960年代末期服役的D-21无人机,D-21最初以A-12高速侦察机为搭载母机,后者经过改装命名为M-21。但由于M-21出击成本过高,D-21后来改以B-52为母机。 D-21

D-21

D-21

D-21据近年来出版的马杰三将军回忆录记载,1971年美军“高度3万3,速度3千3”的最新型无人驾驶高空侦察机,失控坠落在云南西双版纳森林里。由于热带雨林的缓冲作用,飞机残骸保存相对完好,成为中国方面价值极高的战利品。

D-21高空高速无人机装备了当时世界领先的冲压发动机,而A-12/SR-71高速侦察机虽然也达到三倍音速,但仅採用了涡喷发动机。

D-21採用了大量A-12/SR-71“黑鸟”的技术,能够克服三倍音速飞行中的“热障”,并且拥有最早开发的隐身技术。据悉,被缴获的D-21残骸为中国航空技术提供了很高的参考价值。

北京小汤山中国航空博物馆内,展出的D-21高空高速无人机的的飞机残骸,正是1971年失蹤的最后一架D-21。中国方面缴获D-21残骸后,多年对其进行保密,美国方面也未公开相关历史,因此这段历史近年来才真相大白。

折戟沉沙

D-21B 的第四次,也是最后一次侦察飞行于 1971 年 3 月 20 日进行,它在飞行的途中失蹤,据分析坠落在了内蒙古或外蒙古的戈壁中。有资料称它是被中国击落的。但是美国一直认为,在中国领空上飞行过四次的 D-21B 从未被中国发现过。虽然 D-21B 的机体很小,外形符合隐形原理,再加上机首和机翼前缘採用可减少电磁波反射的特殊塑胶製造,使得它有很小的雷达横截面,但是这并不表明它不会被探测到。D-21B 以 3 倍音速飞行时, 与空气摩擦使得机体蒙皮温度可达 700 度,其红外峰值波长为 3.2 微米,而它冲压式发动机喷气流温度更是高达 1,500 度, 红外峰值波长为 1.6 微米,红外辐射非常强烈。这使得红外搜寻跟蹤仪可以很轻易的发现它。有资料称 D-21B 外壳蒙皮上涂的一层特殊黑色涂层有吸收电磁波的作用, 这种说法并不準确。最初 D-21的钛合金蒙皮表面并没有黑色涂层,但在飞行测试的过程中技术人员发现机体热辐射率太低使得机体热量不能很好散失(无漆钛合金的表面辐射率只有 0.39),而涂上这种黑色涂层后机体的热辐射率可以高达 0.93~0.95。而当时能够吸收电磁波的隐形涂层非常脆弱,在 3 倍音速和 700 度的高温下很容易失效和脱落,后来使用隐形涂层的 F-117 和 B-2 都是亚音速飞机。因此黑色涂层主要是为了散热和减少光反射率, 而不是传说的用于吸收电磁波,A-12 和它的后期发展型 SR-71 使用这种黑色涂层也是出于同样的目的。SR-71 还因此得到了一个“黑鸟”的绰号。 现该残骸保存在航博

现该残骸保存在航博

现该残骸保存在航博

现该残骸保存在航博至于地面雷达能否发现 D-21B,我们可以看看它的前辈 A-12 和 SR-71 在越南战场上的表现。越南人民军防空飞弹部队的记录表明,在越南战争时期,CA-75M 防空飞弹系统(即大名鼎鼎的萨姆-2 防空飞弹系统)对 SR-71 的平均发现距离是 70-75 千米,只是 SR-71 的飞行速度太快,很快就能脱离飞弹攻击範围,而且飞行员利用机载侦察设备和主动干扰发射装置对防空系统进行干扰,并及时採取有效的回应措施。这些导致 1968-1969 年,人民军防空飞弹部队对 SR-71 共进行了 22 次飞弹攻击,发射了 29 枚 B-750 型地空飞弹,却未能击落一架。其它资料也都表明,地面雷达发现它们并不困难。之所以 A-12 和 SR-71 使用多年,经常入侵别国领空进行侦察活动, 却没有被武器击落过。 原因是当时的防空飞弹对付这种高速飞行目标的性能不够,而不是不能探测或跟蹤到它。而对于 D-21B,只要有高性能的雷达,也可以使其无所遁形。 正在进行空中加油的 B-52H 载机

正在进行空中加油的 B-52H 载机

正在进行空中加油的 B-52H 载机

正在进行空中加油的 B-52H 载机在查阅了有关中国空军的一些资料之后,笔者发现了一些很有意思的事情。1970 年 7 月 27 日,中国空军开始组建第一个相控阵预警雷达团,这使得中国空军初步具备了发现 D-21B 的能力。而在 1971 年 3 月,国产红旗三号防空飞弹开始装备空军防空部队。红旗三号防空飞弹属于高空远程防空飞弹,使用双推力液体主发动机,并在尾部装有固体火箭助推器。有资料称其研製是为了对付从 1967 年开始不断深入内陆进行侦察的 SR-71 。能够对付 SR-71 的飞弹在对付飞行高度速度与 SR-71 相差无几,但既不会主动干扰,又不会进行机动飞行,只能做直线飞行的 D-21B 的无人侦察机应该不成问题。而且资料显示红旗三号在 1974 年才最终定型,究竟是什幺原因让它在 1971 年就装备空军防空部队了呢?但是所有的资料都没有击落 D-21B 的报导,看样子要想彻底弄清这个问题,只有等待更多的资料公开之后了。

曲终人散

1971 年 7 月,D-21B 的“高级碗”计画宣布取消。当时的尼克森政府希望通过外交努力与中国建立正常关係,终止了所有针对中国的越境侦察飞行。D-21B 和它的前辈 SR-71,还有许多别的美国侦察机一道从中国上空销声匿迹。其次美国在 1971 年 6 月 15 日成功发射了新一代的“大鸟”先进间谍卫星,它能提供 D-21B 所提供的战略情报但又不会因此而挑衅中国。D-21B 自身存在的种种问题也是它被取消的一个重要原因。

但是 D-21 的故事并没有因此结束,苏联解体后,美国负责无人机项目的前负责人,同时也是凯利.詹森在“臭鼬工厂”的继任者本.里奇访问了莫斯科,在那里他意外地收到一个包裹,里面装的正是 1969 年 11 月 9 日失蹤的那架 D-21B 的残骸零件。这架编号为 517 号的 D-21B 型机在完成对中国西北核试验基地空中照相侦察后,继续向北飞行,燃料耗尽,最后迫降在苏联拜科努尔附近的基尤腊塔姆地区。但是当时苏联并不清楚它究竟是什幺,认为它是美国最新式的隐形飞机。不过后来苏联通过各种渠道了解了它的实际用途,图波列夫设计局还通过对它的反向测绘,提出了被命名为“渡鸦”的苏联版 D-21 无人侦察机计画,但该计画并未付诸实施。至于 1971 年 3 月 20 日失蹤的那架 D-21B,美国认为它的残骸也被苏联获得,但有些资料显示它的残骸最终被中国得到。更有资料称中国的隐形技术就是从获得 D-21B 残骸之后,通过研究其表面的铁氧体隐形涂料才开始突飞猛进的。但是如前文所述,D-21B 表面的黑色涂层主要是为了散热和减少光反射率, 而不是用于吸收电磁波,因此这种说法并不準确。

1971年3月20日,编号为“527”的D-21无人机执行了第四次也是最后一次任务。关于这次行动失败的详情,至今尚未有更细节的内容公开。美国方面不少人认为,“527”无人机是在整个任务航程的3/4处被中国飞弹击落的。不过,据曾任解放军防空部队指挥官的马杰三将军回忆,这架D-21无人机是因故障失控坠落在云南西双版纳森林里,由于热带雨林的缓冲作用,飞机残骸保存相对完好,成为中国方面价值极高的战利品。

尾声余音

D-21 最终只製造了 6 架,製造编号为 501 至 506,其中 4 架进行了试验发射。其余两架製造编号为 501 和 502 的飞机,被改装成 D-21B 进行了 B-52H 的地面和空中运载发射试验。D-21B 共生产了 32 架,工厂生产编号为 507 至 538,从 1967 年 11 月到 1971 年 3 月共发射了 16 架。剩下的 16 架和改装成 D-21B 的 502 号一道,由驻扎在亚利桑那州戴维斯-蒙塞空军基地的军用飞机保管处理中心封存,编号也变为 GTD-21B,“GT”的含义是“永久保存,用于训练”(permanently grounded,used for training)。由于该基地对公众开放,模样怪异的 D-21B 引起了公众的极大兴趣。但是美国空军仍在极力掩饰,发布各种错误信息误导公众,称其是在生产 A-12 之前作为概念验证用途的实验机。直到 1977 年这种无人侦察机才公开其身份,人们从《美军飞弹和火箭目录》、西雅图飞行博物馆的展品简介等资料的只言片语中了解到了 D-21 的真正用途。但是直到 1993 年杰伊.米勒的《洛克希德“臭鼬工厂”最初的 50 年》一书出版后,D-21 的前世今生才最终为世人所知。两架 M-21“鹅大妈”中的 60-6941 号因事故事故损失,另一架 60-6940 号只服役了很短时间。

封存的 D-21B 后来有四架被送到了美国国家航空航天局,在 20 世纪 90 年代末期航空航天局曾考虑用其测试混合循环动力系统(RBCC),不过很快国家航空航天局就选择了更为合适的 X-43A 高超音速飞机的改进型来进行类似实验,D-21B 又一次被抛弃了。还有一些 D-21B 被送到了各地的博物馆中,其中西雅图飞行博物馆也接收了一架,而该馆还收藏着仅有的一架 60-6940 号 M-21“鹅大妈”。于是博物馆在对 D-21B 做了适当修改后将它放在了 M-21 机背的支柱上,恢复了当年“标籤”计画的原貌。现在,这一对历经沧桑的组合静静地矗立在西雅图飞行博物馆主展区的中心,默默地向人们诉说着这一段已经逝去的历史……

技术数据

M-21 和 D-21 的性能数据:

M-21 性能数据

功能:发射无人侦察机 D-21A

机长:31.1658 米

翼展: 16.9418 米

机高:5.6388 米

最大起飞重量:53,071 千克

最大速度: 3.2 倍音速

实用升限:25,000 米

乘员:2(飞行员和子机发射控制官)

製造数量: 2 (由 A-12 改装)

发动机: 2 普惠 J-58 改进型 每台推力 178 千牛

D-21性能数据:

机长:13.06 米,固体火箭助推器:13.49 米

翼展:5.80 米

机高:2.14 米

最大起飞重量:4,990 千克, 固体火箭助推器:6,025 千克

最大速度:3.35 倍音速

实用升限:29,000 米

最大航程:5,550 千米

乘员:无

製造数量:38(6 架 D-21A,其中两架改装成 D-21B,32 架 D-21B)

发动机:1 马夸特 RJ43-MA-11 冲压喷气发动机,推力 6.7 千牛

固体火箭助推器 推力 121 千牛, 工作时间 87 秒

运用汇总

M-21 和 D-21 的使用数据

M-21: | |||

型号 | 编号 | 生产号 | 备注 |

M-21 | 60-6940 | 134 | 80 次起降/123:55 飞行小时 |

M-21 | 60-6941 | 135 | 95 次起降/152:46 飞行小时,1966.7.30 因事故注销 |

D-21: | |||

型号 | 编号 | 备注 | |

D-21 | 501 | 改装成 D-21B,1967 年 9 月 28 日由 B-52H 携带发射时意外掉落,未完成实验 | |

D-21 | 502 | 改装成 D-21B,与西雅图飞行博物馆的 60-6940 号 M-21 组合展出 | |

D-21 | 503 | 1966 年 3 月 5 日由携带 M-21 发射,飞行 280 千米。 M-21 机组人员为比尔.帕克和基思.拜思维克 | |

D-21 | 504 | 1966 年 7 月 30 日由 M-21 携带发射,发射后 D-21 和 M-21 相撞,M-21 坠毁。机组人员比尔.帕克和雷.特里克弹射逃生并成功降落在海面上,但雷.特里克错误地打开头盔上的面罩溺水死亡。“标籤”计画被迫中止 | |

D-21 | 505 | 1966 年 6 月 16 日由 M-21 携带发射,飞行 2,800 千米。M-21 机组人员为比尔.帕克和基思.拜思维克 | |

D-21 | 506 | 1966 年 4 月 27 日由 M-21 携带发射,飞行 2,100 千米。M-21 机组人员为比尔.帕克和雷.特里克 | |

D-21B | 507 | 1967 年 11 月 6 日由 B-52H 携带发射,飞行 250 千米 | |

D-21B | 508 | 1968 年 1 月 19 日由 B-52H 携带发射,飞行 520 千米 | |

D-21B | 509 | 1967 年 12 月 2 日由 B-52H 携带发射,飞行 2,650 千米 | |

D-21B | 510 | 处置不明,没有存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心 | |

D-21B | 511 | 1968 年 4 月 30 日由 B-52H 携带发射,飞行 280 千米 | |

D-21B | 512 | 1968 年 6 月 16 日由 B-52H 携带发射,飞行 5,300 千米,未装备照相机 | |

D-21B | 513 | 美国国家航空航天局存放在巴斯塔沃 | |

D-21B | 514 | 1968 年 7 月 1 日由 B-52H 携带发射,飞行 150 千米 | |

D-21B | 515 | 1968 年 12 月 15 日由 B-52H 携带发射,飞行 5,470 千米,照相机成功回收,照片较为清晰 | |

D-21B | 516 | 1968年 8 月 28 日由 B-52H 携带发射,飞行 145 千米 | |

D-21B | 517 | 1969 年 11 月 9 日由 B-52H 携带发射,首次执行侦察任务,发射后失蹤 | |

D-21B | 518 | 1969 年 2 月 11 日由 B-52H 携带发射,飞行 300 千米 | |

D-21B | 519 | 1969 年 5 月 10 日由 B-52H 携带发射,飞行 5,504 千米,照相机成功回收 | |

D-21B | 520 | 196 9年 7 月 10 日由 B-52H 携带发射,飞行 5,440 千米,照相机成功回收,照片清晰 | |

D-21B | 521 | 1970 年 2 月 20 日由 B-52H 携带发射,飞行 5,500 千米,照相机成功回收,照片清晰 | |

D-21B | 522 | 存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心 | |

D-21B | 523 | 1970 年 12 月 16 日由 B-52H 携带发射,飞行 4,530 千米,第二次执行侦察任务,照相机未能成功回收 | |

D-21B | 524 | 存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心,为美国国家航空航天局所有 | |

D-21B | 525 | 美国国家航空航天局所有,现被加利福尼亚洲的黑鸟飞行公园用于展示 | |

D-21B | 526 | 1971 年 3 月 4 日由 B-52H 携带发射,飞行 5,440 千米,第三次执行侦察任务,照相机未能成功回收 | |

D-21B | 527 | 1971 年 3 月 20 日由 B-52H 携带发射,第四次执行侦察任务,发射后失蹤,D-21 计画至此结束 | |

D-21B | 528 | 处置不明 | |

D-21B | 529 | 美国国家航空航天局存放在巴斯塔沃 | |

D-21B | 530 | 存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心 | |

D-21B | 531 | 存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心 | |

D-21B | 532 | 存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心 | |

D-21B | 533 | 被亚利桑那州图森市的比马航空航天博物馆收藏展出 | |

D-21B | 534 | 被俄勒冈州圣明尼维尔市的长荣航空博物馆收藏展出 | |

D-21B | 535 | 1993 被送到美国空军博物馆展出 | |

D-21B | 536 | 存放在亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地的军用飞机保管处理中心 | |

D-21B | 537 | 美国国家航空航天局存放在巴斯塔沃 | |

D-21B | 538 | 处置不明 | |

注:

1.资料截止到 2000 年 10 月 10 日。

2.亚利桑那州图森市的比马航空航天博物馆还收藏有一架编号为 64-17951 的 SR-71A,注意不要同西雅图飞行博物馆的 60-6940 号 M-21 混淆。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯