世界上最美的村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落被选入世界文化遗产。被选人世界文化遗产的开平村落有四处:锦江里、马降龙、自立村和三门里。开平碉楼与开平村落成为广东第一处世界文化遗产。

2007年6月28日,在纽西兰基督城召开的第31届世界文化遗产大会上,开平碉楼与村落顺利通过表决,被正式列入《世界遗产名录》,成为中国第34处世界遗产,广东省第一处世界文化遗产!

基本介绍

- 中文名:世界上最美的村落

- 特点:开平碉楼与村

- 优势:世界文化遗产

- 地点:广东开平

村落概况

在广东开平广袤的田野上,散落着大大小小1833座碉楼。

一座座欧式古典风格的小楼与中国南方农村的传统土屋交错在一起,形成了绝无仅有的乡间景色。

开平碉楼虽然仅有100余年的历史,但它见证了一个多世纪以来华侨的不屈不挠与风雨沧桑,每一座碉楼背后都凝聚着一段辛酸往事,也饱含着人间最美好的真情。

开平碉楼虽然仅有100余年的历史,但它见证了一个多世纪以来华侨的不屈不挠与风雨沧桑,每一座碉楼背后都凝聚着一段辛酸往事,也饱含着人间最美好的真情。

2007年6月27日,当“开平碉楼与村落”仅用11分钟的时间就毫无争议地入选世界文化遗产时,世遗大会的评估结论是:它“能为一种已消逝的文明或文化传统,提供一种独特的至少是特殊的见证”。 世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落兴建于危难之时

开平市地处珠江三角洲西南部,毗邻香港、澳门,东北距广州市110公里,是有名的“华侨之乡”。全市人口68万,但旅居海外的华侨和港澳台同胞就有75万。

在历史上,开平原为新会、新兴、恩平三县交界之地,社会治安极差,土匪猖獗,明朝万曆年间在此设“开平屯”驻兵镇压,始有“开平”之名。开平地处平原低洼地区,常常遭受洪水之灾,因此当地民众便开始修建碉楼防盗防洪,这也是开平碉楼始建的初衷。

十九世纪中叶以后,美国、加拿大、澳大利亚金矿的相继开发和铁路的修建,需要大量劳动力,于是开平成千上万破产的农民纷纷出洋做苦力。

在历史上,开平原为新会、新兴、恩平三县交界之地,社会治安极差,土匪猖獗,明朝万曆年间在此设“开平屯”驻兵镇压,始有“开平”之名。开平地处平原低洼地区,常常遭受洪水之灾,因此当地民众便开始修建碉楼防盗防洪,这也是开平碉楼始建的初衷。

十九世纪中叶以后,美国、加拿大、澳大利亚金矿的相继开发和铁路的修建,需要大量劳动力,于是开平成千上万破产的农民纷纷出洋做苦力。

由于某些侨居国政策上不允许华人带眷属,加上中国人强烈的“衣锦还乡”、“落叶归根”的思乡情结,所以随着时间的推移,逐渐有华侨将自己在海外的积蓄汇回国内,或亲自回国操办“置地、建房、娶老婆” 三件华侨必办的大事。

一些华侨家庭的富裕和回乡华侨的张扬,引得本来就不安宁的开平乡村盗贼更加猖獗。他们四处劫掠,製造了无数惨案。民国初年,劫匪曾3次攻陷当时的县城苍城,连县长朱建章也被掳去。稍有风吹草动,人们就收拾金银细软,四处躲避。华侨回乡,常常不敢在家里住宿,而到墟镇或亲戚家去,且经常变换住宿地点。

民国十一年(1922年)十二月的一个晚上,北风呼啸,寒雨淋漓,一百多个贼匪乔装打扮,突袭了有许多富家子弟(有很多是华侨子弟)就读的开平中学,他们将校长鬍漭及师生20多人掳去,準备将这些师生押回贼窝,然后通知其亲属交钱赎人。

众贼匪途经赤坎镇鹰村时,被该村宏裔楼的更夫发现。楼上的人立即拉响警报器(该警报器及发电机、探照灯、枪械等均由华侨从美国购回),并用探照灯照得贼匪无所遁形,开枪将一些贼匪击伤,在乡民团及村民的配合下,擒获贼匪十多名,其余的被击退,

救回校长及学生17人。此事轰动全县,海外华侨闻讯,觉得碉楼在防範匪患中起了重要作用,因此,在外节衣缩食,集资汇回家乡建碉楼,并在碉楼配置枪枝弹药、发电机、探射灯、警报器等设备,用以抗击贼匪,保卫家乡。于是有了“无碉楼不成村”之说。

但修建一座碉楼的费用,却是一笔不小的数目。建于1925年的“天禄楼”,据说耗资一万两千个银元。二十世纪二三十年代,一个银元约折合今天的人民币四十元。那幺建造“天禄楼”的价格,相当于四十八万元人民币。随着华侨们在家乡建造碉楼成为时尚,一些人就用它来显示个人财富,奠定在乡亲们中的社会地位。

但修建一座碉楼的费用,却是一笔不小的数目。建于1925年的“天禄楼”,据说耗资一万两千个银元。二十世纪二三十年代,一个银元约折合今天的人民币四十元。那幺建造“天禄楼”的价格,相当于四十八万元人民币。随着华侨们在家乡建造碉楼成为时尚,一些人就用它来显示个人财富,奠定在乡亲们中的社会地位。

这种心理反映在碉楼建造中,就引起了竞争和攀比。因此,开平碉楼就出现了造型各异、竞相斗艳的景观。十九世纪末到二十世纪三十年代是侨房建设的高峰期,也是开平碉楼的兴盛时期,最多时达3000多座。

第二次世界大战爆发后,随着侨汇的减少和最后中断,侨乡建设基本停顿,开平碉楼的建设进入衰落期。据调查,最后一座碉楼建于1948年。 世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

第二次世界大战爆发后,随着侨汇的减少和最后中断,侨乡建设基本停顿,开平碉楼的建设进入衰落期。据调查,最后一座碉楼建于1948年。

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落中西合璧的建筑奇蹟

碉楼是中国乡土建筑的一个特殊类型,是一种集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑。

开平碉楼具有防卫、居住两大功能,可分为更楼、众楼、居楼三种类型。更楼出于村落联防的需要,多建在村口或村外山冈、河岸,起着预警的作用。

众楼建在村落后面,由若干户人家集资共建,其造型封闭、简单,防卫性强。居楼也建于村后,由富有的人家独资建造,楼体高大,造型美观大方,往往成为村落的标誌。 世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落走近世界文化遗产

迎龙楼

迎龙楼坐落在开平市赤坎镇三门里村,东距开平市区6公里,是开平市现存最早的碉楼,明朝嘉靖年间(1522-1566年)为关氏家族所建。迎龙楼四角各有一个落地式塔楼,塔楼的第2、3层开设了射击孔,楼顶为传统硬山顶式,风格拙朴,造型简洁,是开平碉楼最原始的模式之一。

那时,这里是一片芦苇丛生、水鸟群集的低洼之地,洪涝不时威胁着村民的生命财产安全。关氏十七世祖关圣徒夫妇献出家庭积蓄,建起了迎龙楼。据《开平县誌》记载,清光绪九年(1884年)开平发生大水灾,许多村庄被洪水淹过屋顶,三门里人因有迎龙楼的庇护,“村人登楼全活”。

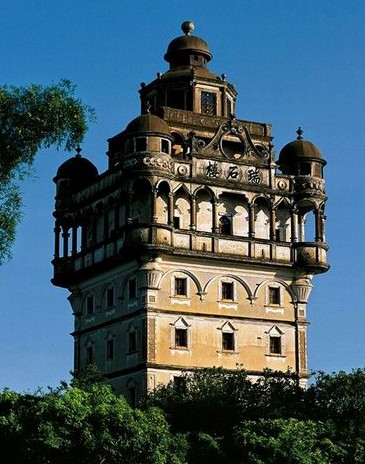

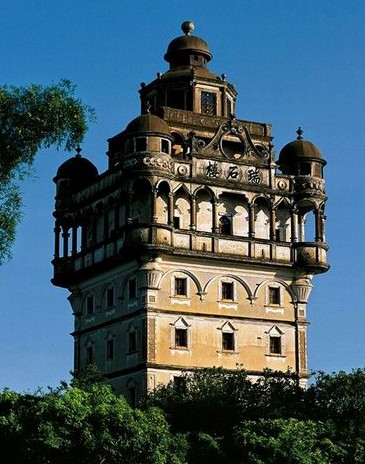

瑞石楼

瑞石楼建于1923年,楼高9层,有“开平第一楼”之称,是典型的钢筋混凝土结构的居楼式碉楼。当年楼主黄璧秀在香港经营钱庄和药材生意致富后,为保护家乡亲人的生命财产安全而兴建。

建楼共用了3万港元,水泥、钢筋、玻璃、木材等均是经香港进口的。该楼以黄璧秀的字号“瑞石”命名,“瑞石”就是美玉,即“璧”的意思。瑞石楼首层是客厅,分大厅和偏厅。

2至6层每层都有厅房、卧室、卫生间、厨房等配套设施。楼内的家具形式与陈设表现出十足的传统格调。酸枝木的几案、椅凳、床柜,柚木的屏风,坤甸木的楼梯、窗户等,用材讲究,做工精緻。

竣工时,楼主黄璧秀大摆“流水席”,一连五天,宴请全村父老乡亲及过路客人。庆典活动用去约一万元港币。黄璧秀的后人曾一度在瑞石楼居住,后来因出国谋生或到城市工作,才陆续搬出。 世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落

世界上最美的村落--开平碉楼与村落方氏灯楼

方氏灯楼坐落在开平市塘口镇塘口墟北面的第三山上,由今宅群、强亚两村的方氏家族于民国九年(1920年)共同集资兴建,原名“古溪楼”,以方氏家族聚居的古宅地名和原来流经楼旁的小溪命名。该楼高5层,钢筋混凝土结构。楼内配备值班预警的西方早期发电机、探照灯、枪械等,是典型的更楼。该楼选址极佳,视野开阔,同时也成为周围乡村的景观中心。据当地老人回忆,当年方氏灯楼上德国造预警器发出的警报声,可以传到十几里之外。

自力村碉楼群

自力村碉楼的楼身高大,多为4、5层,其中标準层2至3层。为了防御土匪劫掠,碉楼一般都设有枪眼,先是配置鹅卵石、硷水、水枪等工具,后又有华侨从外国购回枪械。水枪里装有硷水,当土匪靠近碉楼时喷射匪徒的眼睛,使其丧失战斗力,知难而退。为了增强自卫能力,很多妇女都学会了开枪射击。碉楼内部也保存了当时的家居摆设,有古旧的桌椅、老式的大床、暖水瓶、梳妆镜,墙上还挂着旧时主人的老照片。

马降龙村落群

马降龙村背靠百足山,面临潭江水,5个自然村像一条珠链,错落有致地分布在青山绿水之间,被联合国专家称为“世界最美的村落”。该村的13座碉楼,掩映于村后茂密的竹丛中,与周围民居、自然环境融为一体。

其中,天禄楼最具代表性,是民国十四年(1925年)由29户村民集资兴建的,为典型的众楼。该楼高7层 ,共29个房间,每个集资户各有1间,当时每到傍晚,集资户男丁均入住楼里以防匪盗绑架。

开平碉楼处处总关情

开平碉楼的最大特点是选取不同的外国建筑式样综合在一起,自成一体。

当时,因为华侨旅居世界各地,所以他们建造的碉楼,也打上了西方建筑文化的烙印。其建筑风格既有中国传统的硬山顶式、悬山顶式,也有希腊式、罗马式、拜占庭式、巴洛克式,还有中西结合的庭院式、别墅式等等,被专家誉为“活生生的近代建筑博物馆”。

在开平碉楼里看到的不只是一些单纯建筑上生硬的中西融合,还能看到一种颇具智慧的创造以及表达生活愿望的主动融合。比如碉楼里的义大利地板砖、德国的马桶、英国的香菸盒等文物和“舞狮滚地球”的壁画,都印证了一种真实存在过的历史生活遗蹟。

大部分的碉楼都已人去楼空,这也成为开平碉楼和村落保护中最大的难题。碉楼的主人大多已行走在世界各地,只剩下寥落的门厅、依稀可见的对联和诗画,在无声地诉说着曾经的故事。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯