长崎事件

长崎事件也称镇远骚动,日方称长崎清国水兵事件,是1886年(清光绪十二年)在北洋水师造访日本长崎期间,中国水兵上岸购物与日本警察发生冲突,一名日本警察被刺成重伤,一名中国水兵轻伤,水兵被拘捕。15日舰队放假时,数百名舰队水兵上街观光,遭到日本警察袭击,数百名警察将各街道两头堵塞,围住手无寸铁的中国水兵,挥刀砍杀,当场被打死5名,重伤6名,轻伤38名,失蹤5名。而日本警察也有1名被打死,伤了30名。1887年2月双方在英、德公使的调停下总算达成协定,双方各自对对方死亡和受伤的人员实行补偿,其中日方共付恤款52500元,中方共付恤款15500元,此外长崎医院的医疗救护费2700元由日方支付。事件最终以双方的妥协而不是清廷的单方面退让收场,所以有人认为这是清廷在鸦片战争之后的第一次外交胜利。但事件期间清朝製造电报密码的方法泄露,使日本能在后来甲午中日战争时破译清朝电报,是清朝的一个重大损失

基本介绍

- 中文名:长崎事件

- 外文名:长崎清国水兵事件(假名)

- 别称:镇远骚动、长崎清国水兵事件

- 发生时间:1886年(清光绪十二年)

- 涉及人员:北洋水师、日本警察、长崎市民

- 暴动地方:长崎

- 发起人:李鸿章

- 舰队:镇远、定远、威远、济远

背景

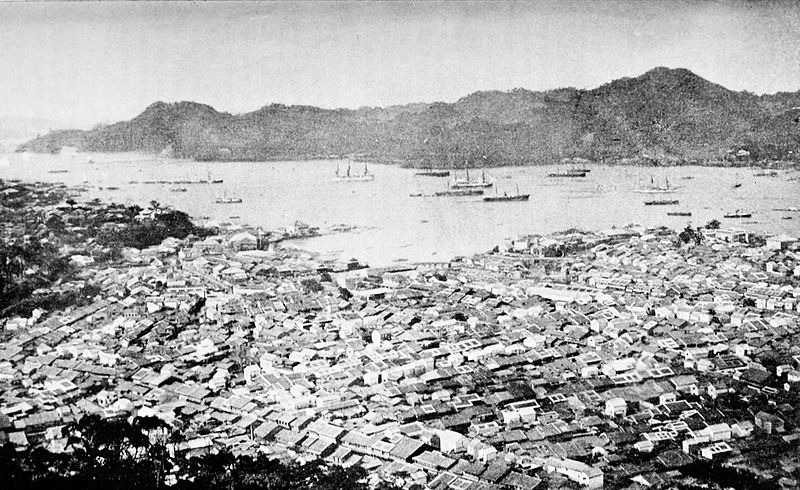

日本海军省明治16年度(1883)造舰预算书已经在7月完成,日本第一次採用预算形式规划未来8年的购造舰计画并严格执行。1884年12月日本策动所谓的“甲申政变”,试图推翻当时亲清的朝鲜政府,替代清政府而成为朝鲜的保护国。英国为了防止俄国南下威胁其在华利益于1885年4月占领了朝鲜南端的巨文岛,结果遭到俄国和日本的反对而作罢。日本1700万日元《海军公债证书条例》于1886年6月12日得到天皇批准,15日正式公告。1886年7月李鸿章接到袁世凯报告,说朝鲜有人谋划联俄防英,而俄国正在觊觎元山口外的永兴湾。面对如此複杂的国际形势,清政府深知一旦朝鲜落入它国必将危及自身安全,于是命令丁汝昌和吴安康分别率领北、南洋水师前往朝鲜的永兴湾一带巡防,藉以展示清政府强大的海军实力,制止敌国可能的侵略企图。北洋水师提督丁汝昌、琅威理接到命令后立即率“定远”、“镇远”、“济远”、“威远”、“超勇”、“扬威”等6艘军舰前往朝鲜东海岸海面操演,又奉命前往海参崴接当时参加中俄关于吉林东界勘定谈判的清政府官员吴大澄。北洋舰队将吴大澄送至摩阔崴,留下“超勇”、“扬威”两舰在海参崴待命。 当时的长崎港

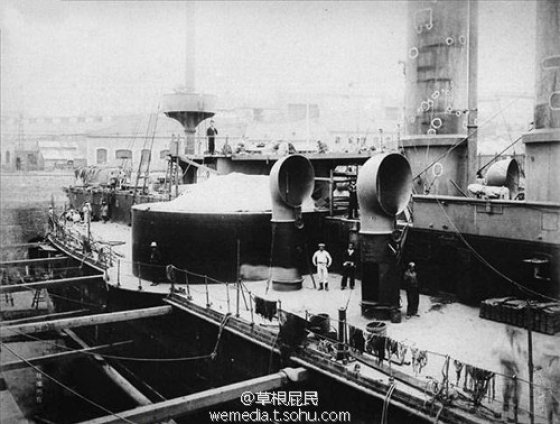

当时的长崎港

当时的长崎港

当时的长崎港鑒于铁甲舰在作长途航行后,需回港涂油维护,加上1886年清廷的旅顺军港尚未完工,李鸿章遂决定由水师提督丁汝昌率镇远、定远、威远、济远四舰前往位于日本长崎的三菱造船所进行检修,并展开对日本的“亲善访问”。这也是中国铁甲舰队的首次访问日本。

起因

8月1日,北洋舰队抵达长崎港,首次目睹来自中国的铁甲巨舰的长崎市民挤满了码头。望着威风凛凛的巨舰上龙旗高扬,人群中有了惊叹、羡慕、愤懑的複杂情绪。1886年8月13日,日方邀请抵达长崎的北洋官兵登岸购物。一些水兵却违反军纪,前往当地妓院寻乐且酗酒斗殴。闻讯赶来的警察平息了事端,多名情绪激动的清兵前往警署继续闹事。并以军刀将一名日本警察刺成重伤,肇事水兵也受了轻伤并被逮捕,不料军舰上竟冲出400多人,直扑警察局而去,而舰上的12寸巨炮则调转炮口,对準了长崎市区。这下日本可没脾气了,面对坚船利炮,只能乖乖的放人,还要道歉赔偿。《长崎快报》对此作了报导,英国驻长崎领事也将事件写进报告。李鸿章承认:“争杀肇自妓楼,约束之疏,万无可辞”,但又说:“弁兵登岸为狭邪游生事,亦系恆情。即为统将约束不严,尚非不可当之重咎,自不必过为急饰也。”在李鸿章看来因嫖妓引起的冲突只能算是小事,但事态被扩大,终酿“长崎事件”。

发展

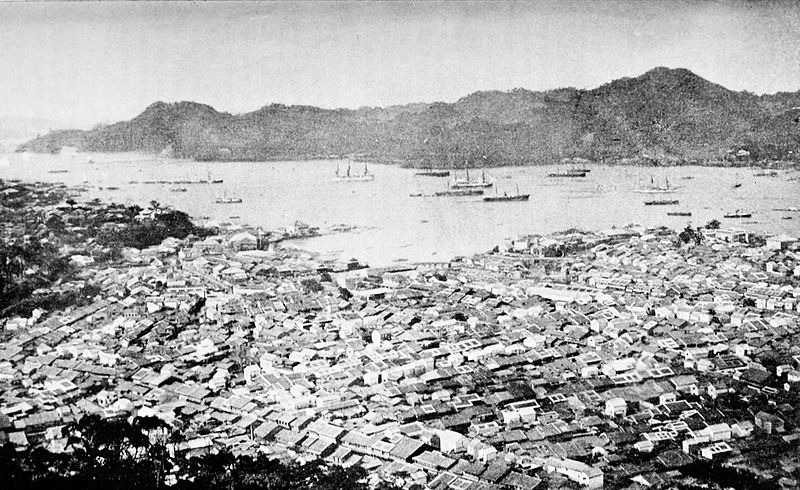

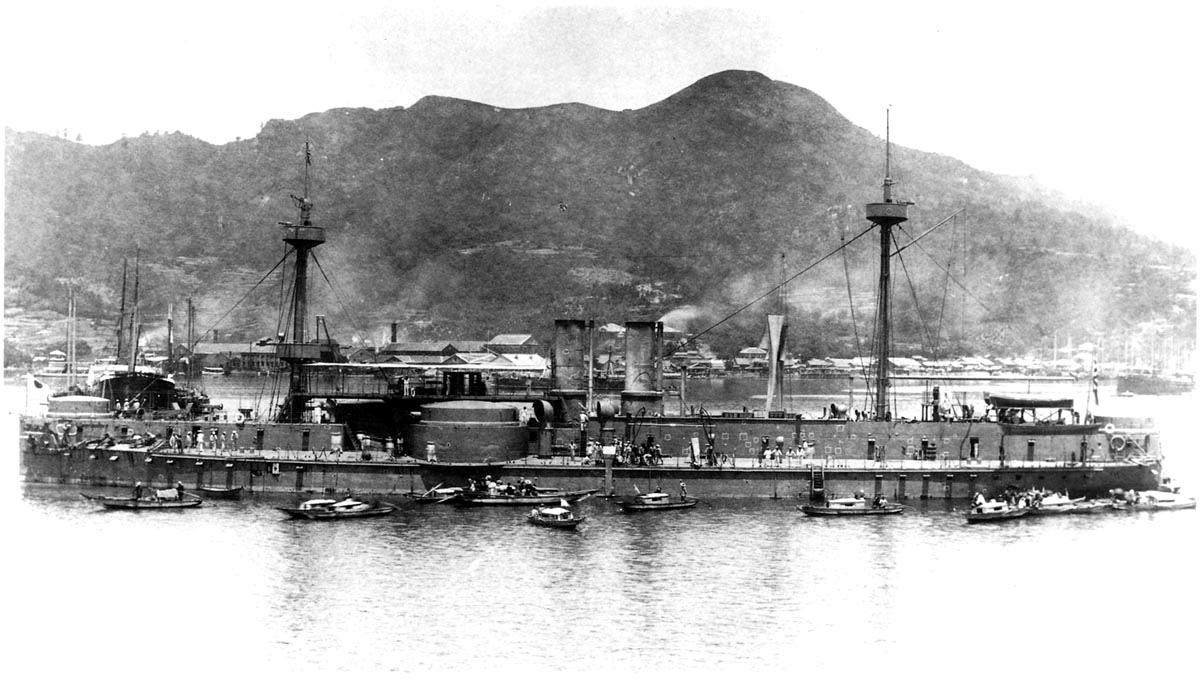

1886年8月15日,李鸿章授意全舰队放假一天,并允许450名水兵自由观光。虽然丁汝昌明令禁止水兵执军械上岸。然而据日方记载许多水兵手执棍棒刀器,其中包括从日本古董店购买的日本刀,由于13日的纠纷所带来的不满,观光很快演变为了械斗。按日本记载数名水兵伏击并杀死一名警察。早有防备的警察数百名将水兵分割包围,配合街边市民展开石块攻击。事后统计显示,水兵方面有5人死亡、44人受伤、5人失蹤(一说10人死亡)。警察也被打死5人,30人受伤。而长崎市民亦有多人受伤。 定远号铁甲舰

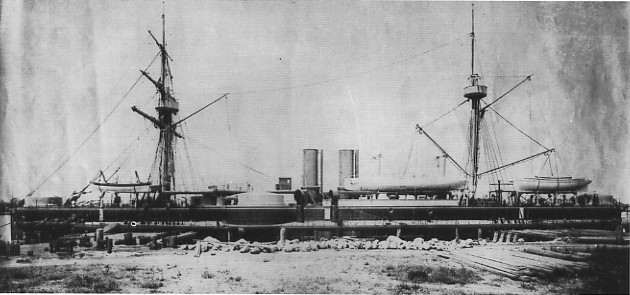

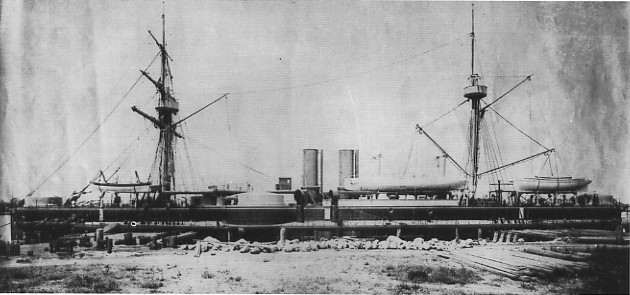

定远号铁甲舰

定远号铁甲舰

定远号铁甲舰结果

事件发生后,北洋水师群情激奋。有记载说,定远等四舰迅速进入临战状态,褪去炮衣,将炮口对準了长崎市区。总教习琅威理甚至主张对日开战:“即日行动,置日本海军于不振之地。”当时日本海军才刚刚起步,绝非中国海军的对手。

可是丁汝昌却没有下令开火,丧失了把日本海军“扼杀在摇篮中”的机会。李鸿章得知“长崎事件”后很生气,召见了日本驻天津领事波多野,语带威胁地说:“……开启战端,并非难事。我兵船泊于贵国,舰体、枪炮坚不可摧,随时可以投入战斗。”

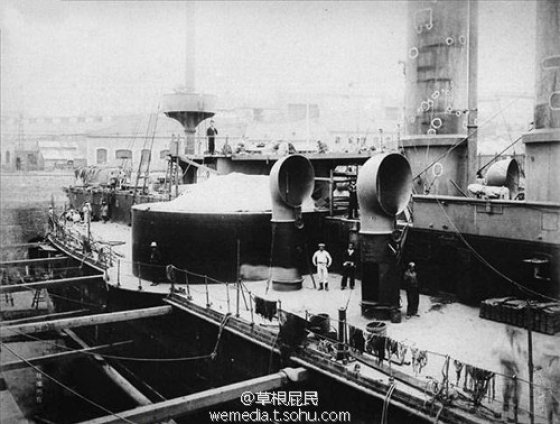

1885年11月24日,驻日公使徐承祖致电李鸿章,要求断交撤使。此时中法战争刚结束不久,清廷不愿再度捲入战争漩涡,故未批准此议。1887年2月,中日双方签订协定,对各自的死伤者互给抚恤,日本赔付中国52500元,中国赔付日本15500元,长崎医院的医疗救护费2700元由日方支付。 镇远号铁甲舰

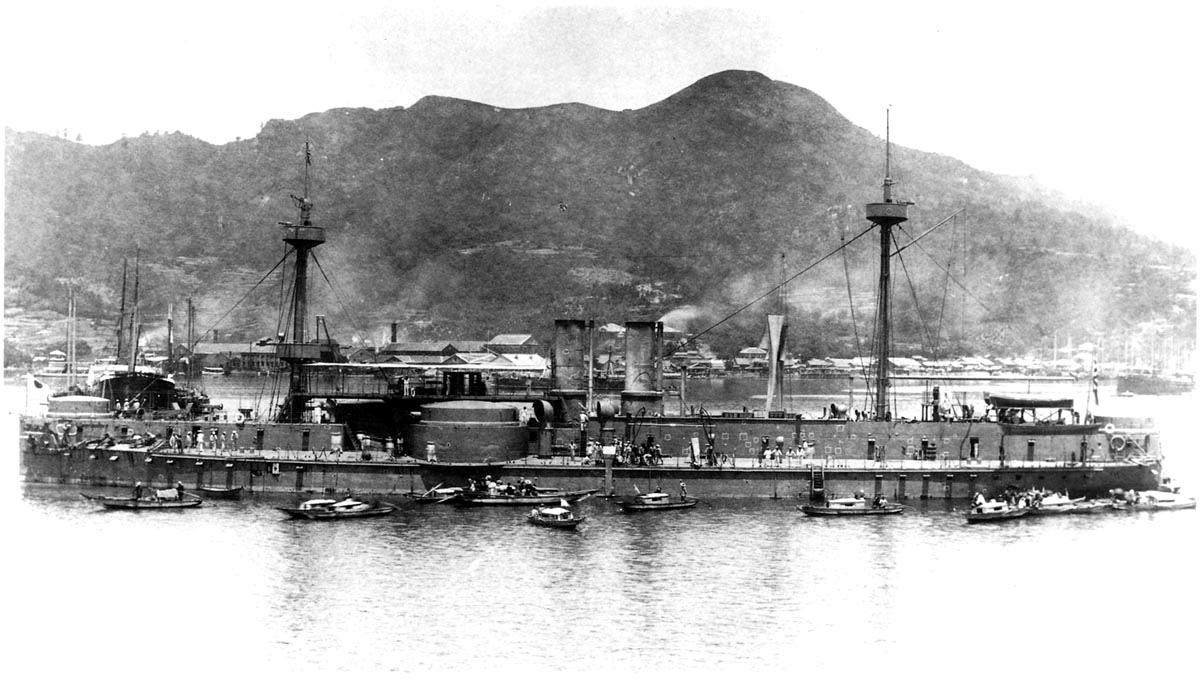

镇远号铁甲舰

镇远号铁甲舰

镇远号铁甲舰在日本人看来,外国水兵喝醉了酒来本国滋事,最后竟然要本国赔款,是可忍孰不可忍。“中国威胁论”成了日本主流民意,“大力发展海军”也成了日本国内的共识,“一定要打败定远”,更作为日本海军的目标和口号。就连日本小孩最流行的游戏,也是分成两组,一组扮成中国舰队,另一组扮成日本舰队,游戏主旨就是围攻定远、镇远。

与1886年以前处理外交事件不同的是,清廷表现出了相当强硬的态度。北洋水师总教习琅威理甚至提出了对日断交、武力解决的主张。李鸿章的外交顾问伍廷芳被认为在此事的圆满解决上起了关键作用。

1887年2月,双方达成彼此让步的协定,双方一致认定是语言不通导致了误会的发生,所以肇事者交由本国政府自行处置,而死伤人员则由对方予以抚恤。值得一提的是,日方所支付的抚恤金数额大大超出了清廷。换句话说等于向中国进行赔款。

但也有人认为,1886年清国军舰的实力具有压倒性优势,如在长崎事件中採用琅威理的建议,一挫实力尚在清国之下的日本舰队,则此事后中日海军强弱,必大不相同。

影响

“长崎事件”虽得以和平了结,但在日本民众眼里无疑是一场不亚于任何列强的外交侵略。日本在当时却无法战胜亚洲同为现代化进程中的“第一强国”,使得日本朝野的对于殖民扩张的军国主义思想越来越浓厚,从而间接使的日本加强军备扩军,深受刺激的日本海军发狠:“一定要打胜‘定远”。当时海军的舰船也开始针对清朝重型铁甲舰“镇远”、“定远”设计。同时在国内也大肆进行宣传,使得民间的反华、仇华、排华的情绪高涨起来,在当时儿童最流行玩的游戏居然是扮演中国海军与日本海军进行海战的战争游戏。”李鸿章将北洋军舰送到日本修理本来就含有威慑的意图,却没想到这一事件竟如此深地刺激了日本人的民族心理。

逸事

长崎事件中,一个名叫吴大五郎的日本人窃取了一本清军的小字典(一说是截获了清军的电报)。小字典内的汉字纵横两侧,标注了0、1、2、3、4、5、6、7、8、9的小数字。日本的电信专家立刻判定这是中国人电报用汉字译电本,从译电本中数字的组合方法,明白了中国人製造密码的方法。 到1894年6月22日,日本外相陆奥宗光设圈套,故意将所谓“第一次绝交书”译成汉文,递交给中国驻日公使汪凤藻。次日,汪凤藻向清政府发了一封很长的电文,时任电信课长的佐藤爱麿凭以往的破译经验,结合在长崎事件中获知的製造密电码的方法,仔细对照研究清国密电的内容构造,成功破译了中国公使馆的电信密码。由此日本在甲午战争前夕的外交战以及后来《马关条约》谈判期间顺利掌握清廷决策者的意图,从而使其应付清朝得心应手。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯