热带低压

热带低压是众多热带气旋中的一种。属于热带气旋强度最弱的级别(其最大风力为每小时62公里或以下),国际规定最大风速 10.8—17.1m/s(风力 6—7 级)称热带低压。

我国从 1989 年起採用国际规定。 此前我国气象部门曾规定热带气旋中地面中心附近最大风速 17.2—32.6m/s(即风力 8—11 级)称颱风;最大风速≥32.6m/s(风力 12 级以上)称强颱风;最大风速 10.8—17.1m/s(风力 6—7 级)称热带低压。

基本介绍

- 中文名:热带低压

- 外文名:Tropical Depression

- 属于:热带气旋

- 产生地区:热带地区

- 风速:10.8—17.1m/s

- 别名:热带低气压

介绍

热带低压是指形成于热带地区的低气压,在多国家指最大风速小于17米/秒的热带气旋。

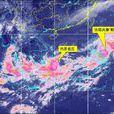

热带低压(热带低气压的简称)是热带气旋的一种。属于热带气旋强度最弱的级别(其最大风力为每小时62公里或以下)。在不同区域,热带低压有不同的称呼。例如在西北太平洋被称为热带低压,在孟加拉湾被称为“深低压”,等等。 2009年第2号热带低气压

2009年第2号热带低气压

2009年第2号热带低气压

2009年第2号热带低气压热带气旋发展到热带低压阶段,即可被气象机构编号(如01W),但不被命名。只有其继续加强并发展为热带风暴强度时,才被气象机构命名。

特点

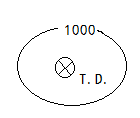

它是发展于热带海洋上的低压系统,在地面天气图上是可绘出封闭等压线的环流(至少有一圈)。其英文名称是Tropical Depression,简称TD。在地面天气图上只要看到内写TD的环流就是热带性低气压(经常有几个同时存在)。绝大部分热带低压都可能继续发展,形成热带风暴(轻度颱风);但也有一部分会不再加强、逐渐消散。在气象图上,热带低压有时也用英文字母L表示。

儘管强度较弱,但热带低压已具备一个热带气旋的特徵:暖心性质、环流中心、对流云团、旋涡风雨区等,并有其运动路径。但它尚未具备强烈热带气旋才具有的特徵(如高层辐散、风眼等)。

形成

热带低压是由许多向上发展、强盛的对流云所组成,是由热带海洋上,空气不稳定区内发展的云团,形成的所谓“热带扰动”开始。热带海洋上气温高、阳光强,阳光照射在海洋上,海水蒸发旺盛,大量蒸发的水汽进入空中,使热带海洋上空的空气既热又湿,常有白色朵朵如花椰菜般的对流云形成,并能发展成非常巨大的积雨云而有阵雨的降落,也就是在气象卫星云图上经常在热带海洋上看到的许多白色云团,称为“热带扰动”。如热带扰动能继续发展,云雨範围扩大,气压值降低,风力增强,并可画出封闭等压线时,就已增强为热带低压了。 气象图里的热带低压符号

气象图里的热带低压符号

气象图里的热带低压符号

气象图里的热带低压符号此时,卫星云图上可看到云区扩大,同时气压降低、风力增强。当风力增大到8级时,就变成一个轻度颱风(热带风暴)。如以风级表示,一定要达8级风或以上才能算是颱风,要达每秒15公尺或以上即7级风的範围才是颱风的暴风範围,所以颱风内一定有强劲风力,再加上由发展庞大可降暴雨的积雨云组成,因此,颱风範围内除强风外又有暴雨,都会造成灾害。

发展初期的热带气旋,或者强热带气旋登入后减弱时,都为热带低压。

南海

在中层涡旋诱发南海热带低压形成时高层暖心结构经历了由上向下逐渐发展的过程,而中层气旋性环流经历了由上向下快速发展的过程 高层暖心结构的向下发展主要与中低层凝结潜热加热作用和乾空气从高层侵入有关,而高层波动的影响不明显,暖心发展到达近海面需要有底层热力异常和中低层凝结潜热加热作用的共同配合 中层气旋性环流的向下发展主要与中低层凝结潜热加热作用有关,高层波动对中低层涡度的影响不明显,而底层热力异常主要在900 hPa以下产生负涡度 。综合分析表明,中低层凝结潜热加热对南海热带低压的生成和发展起关键作用。

热带气旋

热带气旋是发生在热带洋面上的一种强烈气旋性风暴,通常伴有狂风、暴雨、巨浪和海潮,具有很大的破坏力。世界气象组织(WMO)非常重视热带气旋登入过程的研究,指出自然灾害中第一位的灾害就是登入热带气旋,明确提出改进登入热带气旋降水分析以及定量降水预报(QPF)等是未来登入热带气旋研究的方向。此外,2004、2007年热带气象工作组(WMO/CAS/WGTMR)会议、2005年热带气象工作组召开的热带气旋登入过程国际研讨会,ESCAP/WMO颱风委员会(TC)第38、39、40届会议等,登入热带气旋问题也都受到关注。因此,对登入热带气旋的研究一直是世界各国(尤其是受热带气旋影响的国家)非常重视和关注的。我国地处西北太平洋沿岸,每年全球36%的热带气旋生成于西北太平洋区域,我国海岸线漫长从南到北都有可能遭受登入热带气旋袭击,在西北太平洋沿岸国家中,我国受热带气旋登入袭击次数最多,占总数的34%。同时我国沿海地区海岸线複杂,下垫面地形複杂,加上地处副热带地区,南北气流在此交汇,天气系统複杂多变,对登入热带气旋影响因素多,使得热带气旋活动规律複杂多变。近几年,随着卫星、雷达等多种大气探测技术以及数值模式性能的不断发展,热带气旋路径预报精度有了相当大的提高,热带气旋灾害造成的损失也明显下降。然而,历年发生的热带气旋次数有多有少,其强度有强有弱,且移动路径複杂多变,完全準确地预报热带气旋仍有一定难度。

分类

热带气旋的强度有很大差异。据此,国际规定热带气旋名称和等级标準为:

(1)颱风 (飓风):地面中心附近最大风速≥32.6m/s (即风力 12 级以上)。

(2)热带风暴:地面中心附近最大风速 17.2—32.6m/s (即风力8—11级)。其中地面中心附近最大风速 24.5—32.6m/s (风力 10—11 级)者,称强热带风暴。

(3) 热带低压: 地面中心附近最大风速 10.8—17.1m/s (风力 6—7 级)。我国从 1989 年起採用国际规定。 此前我国气象部门曾规定热带气旋中地面中心附近最大风速 17.2—32.6m/s(即风力 8—11 级)称颱风;最大风速≥32.6m/s(风力 12 级以上)称强颱风;最大风速 10.8—17.1m/s(风力 6—7 级)称热带低压。

为了更好地识别和追蹤风力强大的热带风暴和颱风,常对其进行命名或编号。我国气象部门规定,凡出现在东经 150°以西,赤道以北的热带风暴和颱风,按每年出现顺序进行编号。例如, 9306 热带风暴、 9304 强热带风暴、9302 颱风,表示 1993 年出现在东经 150°以西的第 6 号热带风暴、第 4 号强热带风暴、第 2 号颱风。

颱风的範围通常以其最外围闭合等压线的直径度量,大多数颱风範围在600-1000km,最大的达 2 000km,最小的仅100km 左右。颱风环流伸展的高度可达12—16km, 颱风强度以近颱风中心地面最大平均风速和颱风中心海平面最低气压值来确定。大多数颱风的风速在 32—50m/s,大者达110m/s,甚至更大。颱风中心气压值一般为950hPa,低者达920hPa,有的仅 870hPa。颱风大多数发生在南、北纬 5°—20°的海水温度较高的洋面上,主要发生在 8 个海区(图 5·22),即北半球的北太平洋西部和东部、北大西洋西部、孟加拉湾和阿拉伯海 5 个海区,南半球的南太平洋西部、南印度洋西部和东部 3 个海区。每年发生的颱风 (包括热带风暴)总数约 80 次,其中半数以上发生在北太平洋(约占 55%),北半球占总数的 73%,南半球仅占27%。南大西洋和南太平洋东部没有颱风发生。

国家标準

根据中国气象局“关于实施热带气旋等级国家标準”GBT 19201-2006 的通知,热带气旋按中心附近地面最大风速划分为六个等级。

名称 | 属性 (米/秒) | |

超强颱风 | 底层中心附近最大平均风速≥51.0 | 16级或以上 |

强颱风 | 底层中心附近最大平均风速41.5-50.9 | 14-15 级 |

颱风 | 底层中心附近最大平均风速32.7-41.4 | 12-13 级 |

强热带风暴 | 底层中心附近最大平均风速24.5-32.6 | 10-11 级 |

热带风暴 | 底层中心附近最大平均风速17.2-24.4 | 8-9 级 |

热带低压 | 底层中心附近最大平均风速10.8-17.1 | 6-7 级 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯