粉叶羊蹄甲

粉叶羊蹄甲(拉丁学名:Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.)是豆科羊蹄甲属木质藤本,除花序稍被锈色短柔毛外其余无毛;卷鬚略扁,旋卷。产广东、广西、江西、湖南、贵州、云南。生于山坡阳处疏林中或山谷蔽荫的密林或灌丛中。印度、中南半岛、印度尼西亚有分布。模式标本采自香港。

基本介绍

- 中文学名:粉叶羊蹄甲

- 拉丁学名:Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.

- 别称:羊蹄甲藤

- 二名法:Bauhinia glauca

- 界:植物界

- 门:被子植物门 Angiospermae

- 纲:双子叶植物纲 Dicotyledoneae

- 亚纲:原始花被亚纲 Archichlamydeae

- 目:蔷薇目 Rosales

- 亚目:蔷薇亚目 Rosineae

- 科:豆科 Leguminosae

- 亚科:云实亚科 Caesalpinioideae

- 族:紫荆族 Trib. Cercideae

- 属:羊蹄甲属 Bauhinia

- 亚属:显托亚属 Subgen. Phanera

- 种:粉叶羊蹄甲

- 亚种:鄂羊蹄甲、薄叶羊蹄甲、显脉羊蹄甲、密花羊蹄甲

- 分布区域:印度、印度尼西亚、中南半岛以及中国大陆的西南方

形态特徵

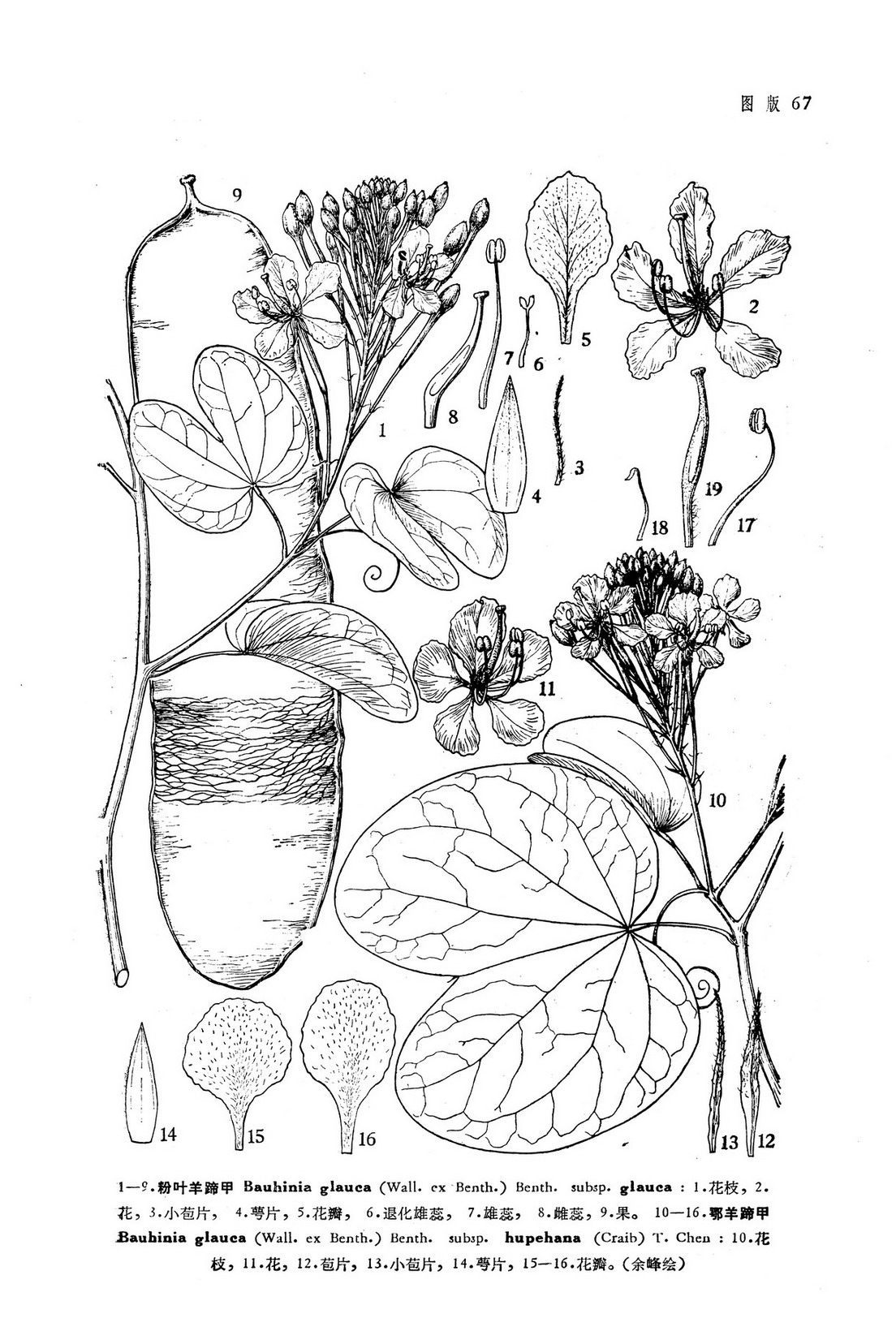

木质藤本,除花序稍被锈色短柔毛外其余无毛;卷鬚略扁,旋卷。叶纸质,近圆形,长5-7(-9)厘米,2裂达中部或更深裂,罅口狭窄,裂片卵形,内侧近平行,先端圆钝,基部阔,心形至截平,上面无毛,下面疏被柔毛,脉上较密;基出脉9-11条;叶柄纤细,长2-4厘米。伞房花序式的总状花序顶生或与叶对生,具密集的花;总花梗长2.5-6厘米,被疏柔毛,渐变无毛;苞片与小苞片线形,锥尖,长4-5毫米;花序下部的花梗长可达2厘米;花蕾卵形,被锈色短毛;花托长12-15毫米(花盛开时长达20毫米),被疏毛;萼片卵形,急尖,长约6毫米,外被锈色茸毛;花瓣白色,倒卵形,各瓣近相等,具长柄,边缘皱波状,长10-12毫米,瓣柄长约8毫米;能育雄蕊3枚,花丝无毛,远较花瓣长;退化雄蕊5-7;子房无毛,具柄,花柱长约4毫米,柱头盘状。荚果带状,薄,无毛,不开裂,长15-20厘米,宽4-6厘米,荚缝稍厚,果颈长6-10毫米;种子10-20颗,在荚果中央排成一纵列,卵形,极扁平,长约1厘米。花期4-6月;果期7-9月。

生长环境

生于山坡阳处疏林中或山谷蔽荫的密林或灌丛中。

分布範围

产广东、广西、江西、湖南、贵州、云南。印度、中南半岛、印度尼西亚有分布。模式标本采自香港。

亚种

鄂羊蹄甲

叶片分裂仅及叶长的1/4-1/3,裂片阔圆,罅口阔;花瓣玫瑰红色。花期4-5月,果期6-7月。

产四川、贵州、湖北、湖南、广东和福建。生于海拔650-1400米的山坡疏林或山谷灌丛中。模式标本采自湖北西部。

薄叶羊蹄甲

与原亚种的区别为叶较薄,近膜质,分裂仅及叶长的1/6-1/5;花托长25-30毫米,为萼裂片长的4-5倍;花瓣白色。花期6-7月;果期9-12月。

产云南和广西。生于山麓和沟谷的密林或灌丛中。缅甸、泰国、寮国有分布。模式标本采自云南南部。

显脉羊蹄甲

与原亚种的区别为叶革质,较大,长8-11厘米,裂片长约等于叶长的1/4;花蕾近无毛;花托长约2厘米;花瓣白色,近圆形,瓣柄较短,长2-3毫米。花期6-7月;果期9月。

产云南南部(屏边、文山)。生于海拔1100-1900米的沟谷疏林中或密林边缘。

密花羊蹄甲

叶膜质,分裂仅及叶长的1/6,两面被疏柔毛,下面脉上毛较密;花序密被不脱落的锈色柔毛;花白色;花托长3-3.5厘米。花期6-8月。

产云南西南部(勐遮、勐笼、勐腊)。生于海拔900-1300米的山脚灌丛中或沟谷密林中。模式标本采自云南思茅。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯