舅甥关係

舅甥关係,舅父(舅母)与甥男(甥女)之间的关係。

自己姊妹的男儿(nephew;sister‘s son),也可以叫甥男儿、甥儿、甥儿子、甥子。

自己姊妹的女儿(niece;sister‘s daughter),也可以叫甥女儿。

舅甥关係是一个汉语辞彙,意思是一个人与他的舅父和舅母的关係。

男子与其姊妹的孩子特别是她的男儿子的特殊关係。它在许多社会中流行,尤以母系继嗣社会中更为明显。舅父由于对甥男的抚养成长、进入社会和婚姻负有特殊责任,故对甥男有一定程度的权威。在古代社会,至于甥男,则常常享有取得舅父财产的特权,往往在继承排序上仅次于舅父的孩子。甥男有娶舅父女儿的义务或优先权──一种交错从表婚姻形式,这也并非罕见。 甥是舅舅姐妹的孩子,在北方,舅舅舅妈都管男孩子叫甥男(配偶为甥媳妇),管女孩子叫甥女(甥女婿)。

基本介绍

- 中文名:舅甥关係

- 拼音:jiu sheng guan xi

- 词目:舅甥关係

- 基本解释:舅舅和甥甥的关係

人物关係

即母亲的兄弟和她的孩子的关係。换言之即兄弟和姐妹孩子的关係。

舅甥关係:

妻子/丈夫的舅父母与自己也是舅甥关係。

舅父—甥男

舅母—甥男(外/夫)

舅父—甥女

舅母—甥女(外/夫)

舅公公—甥媳妇

舅婆婆—甥媳妇(外/夫)

舅丈人—甥女婿

舅丈母娘—甥女婿(外/夫)

舅父的舅父

舅父的舅父=母亲的舅父=舅外祖父(舅姥爷)

舅父的舅父的舅父=母亲的舅外祖父=舅外曾外祖父(舅太姥爷)

甥男的甥男

甥男的甥男=姊妹的外孙=甥女的儿子=甥外孙男

甥男的甥男的甥男=姊妹的外曾外孙=甥女的外孙男=甥外曾外孙男

习俗

俗婚

在南方一些地方,新娘出嫁日舅舅的职责更大于父母,从新娘出门之时起,就必须由舅舅抱着出门,一直抱上轿(现今一般为上婚车),并且在舅舅的陪同下进入男方家中,从一进到男方家中就必须把舅舅安置坐上席(距香火最近的位置)。结婚当日,女方的父母不出席男方的婚宴,女方父母在当天婚宴的职责由舅舅代为行使。、

在北方一些地方,新娘出嫁日舅舅的职责很是重大,主要就是陪媒人和男方家的去亲人;而在新娘出门是由哥哥抱着出门直到上轿(婚车)。有些地方,舅舅还要夜里把新娘接回来,俗称“叫媳妇”。

掌孝

在北方一些农民的心目中,舅父特别是大舅的权威有时高过父亲,特别是在管理、引导儿女尽孝、分家的问题上。当有一些儿女对父母特别是对母亲不够孝顺或出现家庭财产纠纷的时候,往往当母亲的会请来自己的兄弟也就是孩子的舅舅主持公道,作用非常明显。在潍坊市的一些地方,还有这样一种风俗,舅舅前来主持公道的时候,手里一般提一根棍子,外甥不听话,可以一棍子打过去,令一些不孝子女谈“舅”色变。所以当地有这样一个谐后语:舅舅的棍子,打了白打;舅舅的棍子,专打不孝顺的。

丧葬

在南方舅舅是娘家人,在其外甥的母亲死亡后要请道师超度亡灵,送三身福礼。

北方习俗,舅舅不到丧礼不能进行发丧、不能送葬,孝子孝女要一起前去迎接。等舅舅到了以后,要请舅舅到灵前瞻仰死亡父母遗容,舅舅说好了,这时发丧才开始进行,一般舅舅会做为最后一家亲戚弔丧,并不能超过中午十二点,所以舅舅会在十一点到十二点前到,有的要是火化,火化场远的,也有提前发丧时间的。舅舅死亡,发丧送葬路上要由外甥抱斗。在北方农村有些地方,火化后要土葬。埋葬地点即坟墓所在地要经过舅舅的同意(有时候舅舅可能会重新请风水先生看地)。

风俗

大年初二,外甥须到舅舅家拜年。(俗语:娘亲舅大,父亲叔大。)

通常,母亲如果和子女之间发生矛盾,往往有舅舅出面进行调解,因此,外甥一般都很尊重舅舅。舅舅对外甥来说,地位仅次于自己的父亲。所以外甥有给舅舅拜年时不必客气。

想必大家很多人都知道,"正月裏,不剃头,剃头死舅舅"这个风俗。关于它的渊源在此介绍一下。

孔子《孝经》:仲尼居,曾子侍。子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无 怨。汝知之乎?”曾子避席曰:“参不敏,何足以知之?”子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。复坐,吾语汝。身体髮肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。夫孝,始于事亲,中于事君, 终于立身。《大雅》云:‘无念尔祖,聿修厥德。’”

最有名的例子,三国时期的夏侯惇给人射中眼睛眼球拿出来后吃下去说了这幺句“身体髮肤,受之父母,不敢毁伤,孝至始也。立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也”

所以,古时一般一个人12岁为自己的本命年,每个人都有“完灯”一说,12岁虽然没有举行成人礼,但基本上本看做成人,之后就不可剃髮,男女都把头髮绾成髮髻盘在头顶。

清军于1644年(明崇祯十七年)入关时曾颁发“剃髮令”,因引起汉人的不满和反抗,于是公开废除此令。1645年清兵进军江南后,汉臣孙之獬受到其他汉大臣的排挤,恼羞成怒之下向摄政王多尔衮提出重新颁发“剃髮令”。

于是,多尔衮下令再次颁发“剃髮令”,规定清军所到之处,无论官民,限十日内尽行剃头,削髮垂辫,不从者斩。其执行口号是:“留头不留髮,留髮不留头”。

一些人怀着对明王朝的怀念私下号召:每到正月里,大家都不剃头,以此追忆明朝旧国留全发的传统,并将这个行动定名为“思旧”。随着时间的流逝,“思旧”的情绪淡化了,谐音附会为“死舅”,遂有了流传至今的民俗。

相关语言

歇后语

歇后语:

外甥打灯笼 ——照(找)旧(舅)

舅舅揍外甥 ——白挨

舅舅打外甥 ——没说

舅舅说外甥 ——白说

老舅舅拉破二胡 ——陈词滥调

见了官老爷叫舅 ——高攀 舅老爷请春客 ——奉陪到底

七姑八舅抬食盒 ——彬彬(宾宾)有礼

外甥打舅 ——公事公办;情理难容

妗子改嫁 ——没救(舅)

外公死儿 ——没救(舅)

外甥戴孝 ——没救了(没舅了)

外婆死了儿子 ——无救(无舅)

外婆得了个小儿子 ——有救(舅)了

俗话

养儿跟舅舅,养女跟姑姑。

外甥随舅舅,就是指外甥和舅舅有相似之处。

见舅如见母,也有些地方直称为母舅。

甥舅和亲关係

政治和亲在人类历史上有着十分悠久的历史,在中国历史上,传说世代部落首领为了自身的发展和利益,即採取和亲的方式来建立政治同盟和利益共同体。

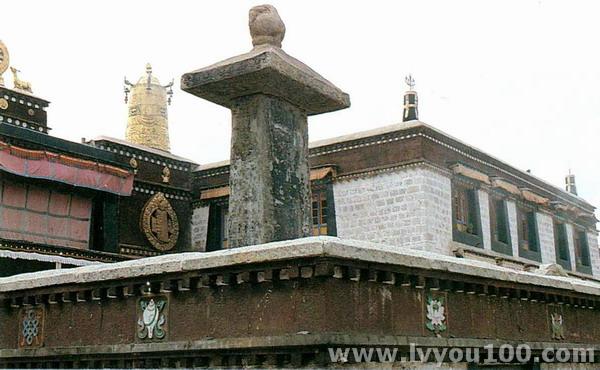

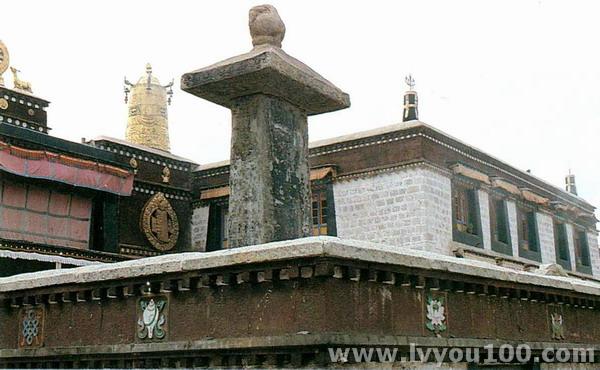

唐朝和吐蕃的和亲,所建立的是一种舅甥关係,也有学者认为是兄弟关係。这关係的建立,双方有不同的出发点和目的,在唐朝方面,通过和亲使唐朝和吐蕃建立一种政治上的隶属关係,或者依附关係,进而试图把握吐蕃王朝的发展趋向;而在吐蕃方面,则想通过和作为泱泱大国的唐朝之间的联姻,提高赞普的地位和吐蕃王朝的影响,巩固内部,进而对外和唐朝开展经济文化交流,学习先进的科技文化与制度。 甥舅会盟碑

甥舅会盟碑

甥舅会盟碑

甥舅会盟碑由于唐蕃联姻和儒家文化源源不断传入吐蕃,吐蕃人不仅接受了舅甥关係的尊卑之序,而且也接受了中原文化的正统观,在武则天与李唐王室之间的皇位之争中,他们坚定地站在李氏一方,反对武则天篡权。唐蕃之间战和无常,正是这种和亲政策和与日渐增进的舅甥关係,帮助唐蕃双方度过了关係最困难的日子,时时弥合着双方之间的裂痕,同时也让后世的赞普子孙不能忘怀。宋朝时期,在河湟地区建立的唃厮啰政权依然以外甥自居,借舅甥关係与宋朝发展经济、文化关係,即是明证。公元823年拉萨大昭寺前立的“甥舅会盟碑”就是这一关係最好的证明。

元朝与高丽的“舅甥之好”,主要是指两国的姻亲关係。从元至元十一年(高丽元宗十五年,1274年),高丽世子王愖迎娶元世祖忽必烈之女忽都鲁揭里迷失(即齐国大长公主)开始,元朝共有七位公主嫁给高丽国王,基本上与元朝相始终。虽然在元朝与高丽联姻的历史上元朝皇帝和高丽国王多没有真正意义上的“舅舅”与“外甥”的关係,但在两国长达百余年的友好交往史上,双方在诏书、制、表以及往来书信中多次用“舅甥之好”一词来表述双方的姻亲关係和友好关係。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯