南洋公学

南洋公学(Nanyang Mission College)为盛宣怀1896年(光绪22年)创建于上海,与北洋大学堂同为中国近代历史上中国人自己最早创办的大学。“南洋”,泛指华东沿海一带。

清末民初,称江苏、浙江、福建、广东等沿海各省为“南洋”,称江苏以北沿海各省为“北洋”。

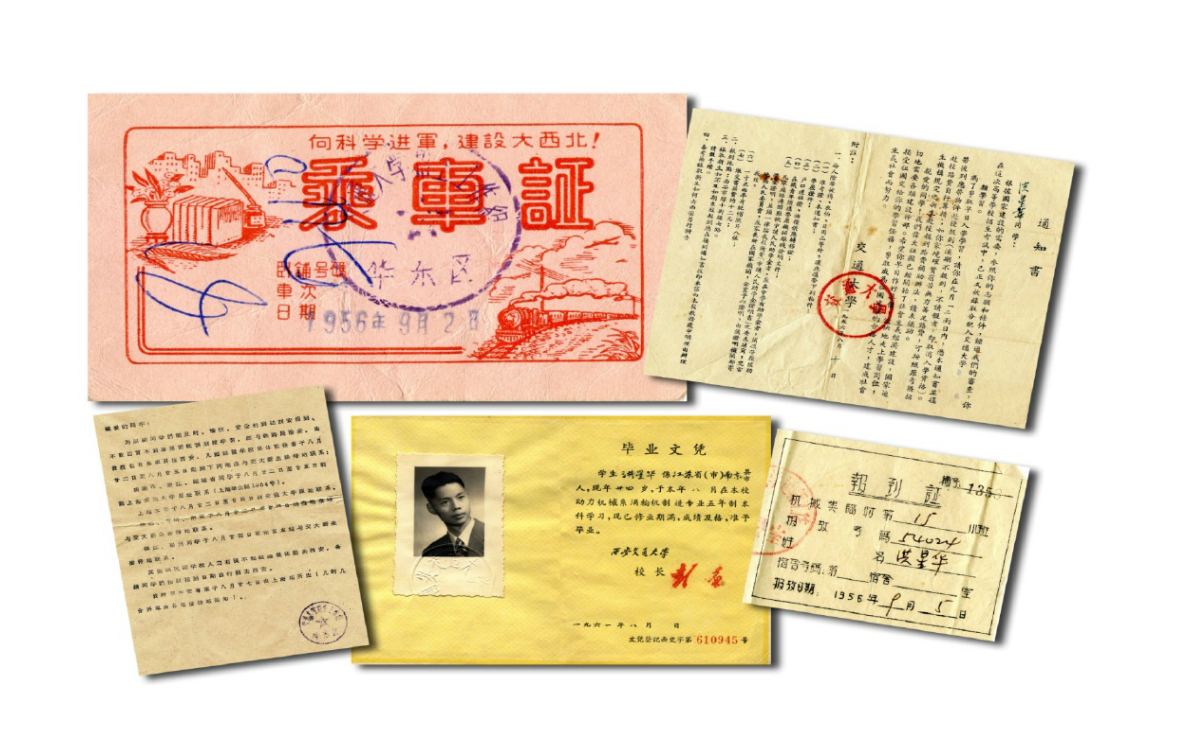

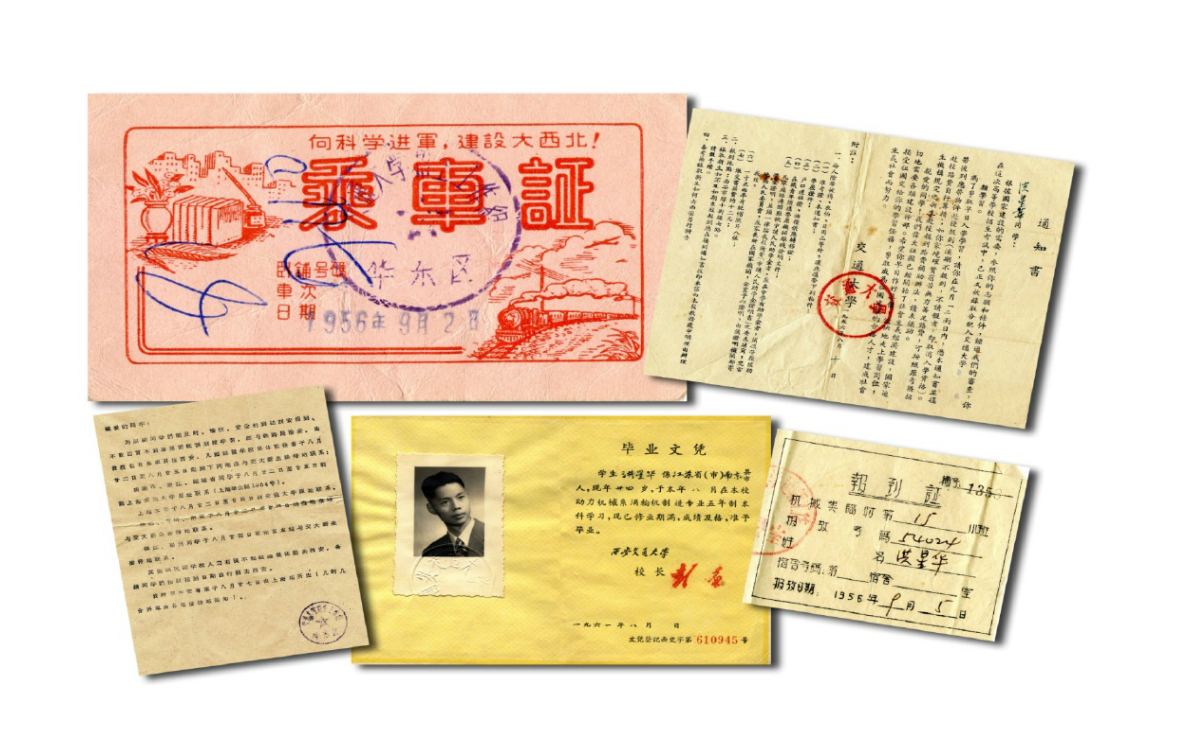

1956年国务院决定,起源、根植并辉煌于上海“南洋公学”的交通大学主体内迁西安,是为交通大学西迁。1959年7月31日,经教育部批准,分别成立西安交通大学和上海交通大学。2017年12月,习近平总书记在给西安交通大学西迁老教授的回信中指示:要传承好“西迁精神”,为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。

基本介绍

- 中文名:南洋公学

- 英文名:Nanyang Mission College

- 创办时间:1896年(光绪22年)

- 类别:经费半由商民所捐,半由官助

- 学校类型:高等实业学堂

- 所属地区:原址上海 今分散西安、上海、新竹

- 知名校友:李叔同,凌鸿勛,蔡元培

- 校训:勤 俭 敬 信

- 主要院系:师範院、外院、中院、上院

- 学校地址:大陆上海、西安 台湾新竹

- 现状:两岸三所交通大学

- 首任校长:盛宣怀

- 历任校长:唐文治,刘树屏,劳乃宣

缘起

光绪22年(1896年)刑部左侍郎李端棻上奏《推广学校》一折,建议自京师以及各省府州县皆设学堂。 南洋公学

南洋公学

南洋公学

南洋公学10月,盛宣怀向清朝政府正式上奏《条陈自强大计折》,附奏《请设学堂片》,稟明两江总督刘坤一,拟在上海捐地开办南洋公学,经费由轮电两局捐输,聘请何嗣焜出任总理。

12月得到光绪皇帝準允。至此,标誌南洋公学正式创立。

因学堂地处南洋(当时称江、浙、闽、广等地为南洋),参考西方学堂经费“半由商民所捐,半由官助者为公学”,故定名为南洋公学。

南洋公学创始于上海徐家汇,该校址多次被他校所侵占。

建校初期,隶属于招商局和电报局,设立了师範院、外院、中院和上院四院,盛宣怀任督办。

由于19世纪末天津发生义和团运动,因此北洋大学堂的师生被迫转移到南洋公学继续教学,1899年毕业生王宠惠于北洋大学(今天津大学)法律科获得中国第一张大学文凭。

南洋公学因为地处上海租界,较少受战火侵扰。

南洋公学的初创

在清廷的支持下,盛宣怀加紧了对南洋公学的筹备。不久,南洋公学在洋务运动的声浪中诞生了。时任大理寺少卿盛宣怀亲自担任公学督办,设总理(校长)1人,聘请他的同乡何嗣焜担任;设监院(西文总教习,相当于教务长)1人,聘请美国传教士、前南京汇文书院(后改为金陵大学)院长福开森担任;还任用了前梅溪书院负责人张焕纶为总教习(中文教务长)。同时,还设提调(协助教务长管理教习、教员的行政工作)1人,文牍员1人,庶务员1人,司会记1人,图书兼备教习2人,医生1人。学校遂开始运作起来了。

南洋公学校舍

南洋公学校舍1897年1月26日,盛宣怀呈《开办铁路总公司并启用关防折》与《筹建南洋公学及达成馆舍》片,主要是关于经费的筹集问题。当日,光绪朱批:“该衙门知道,钦此。”

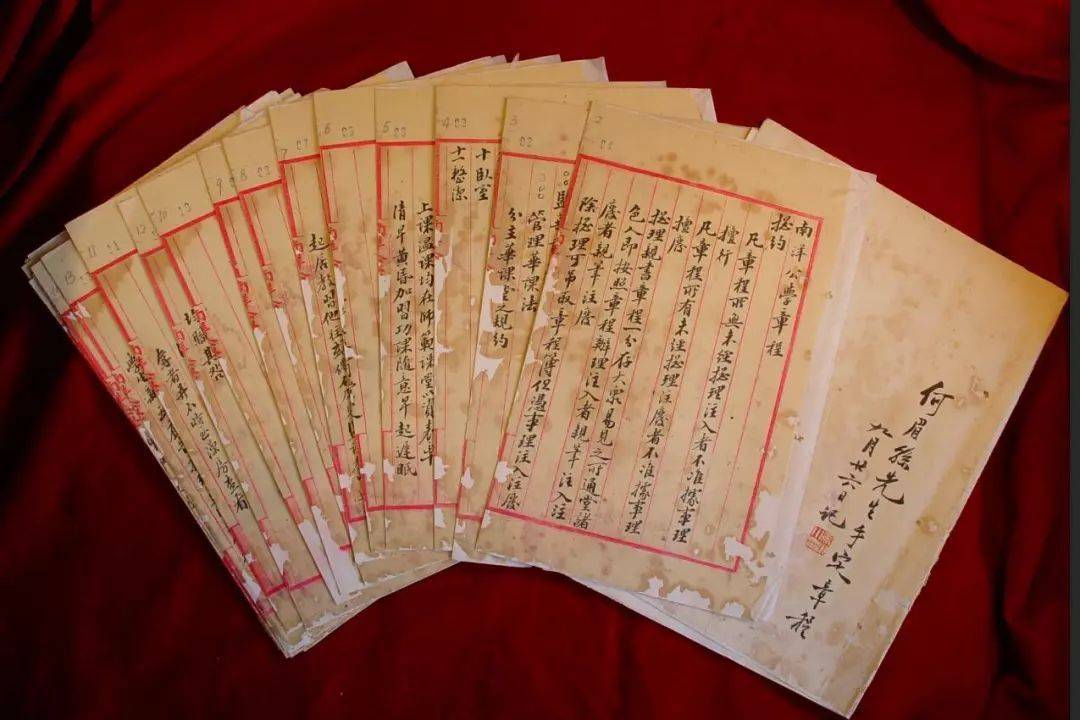

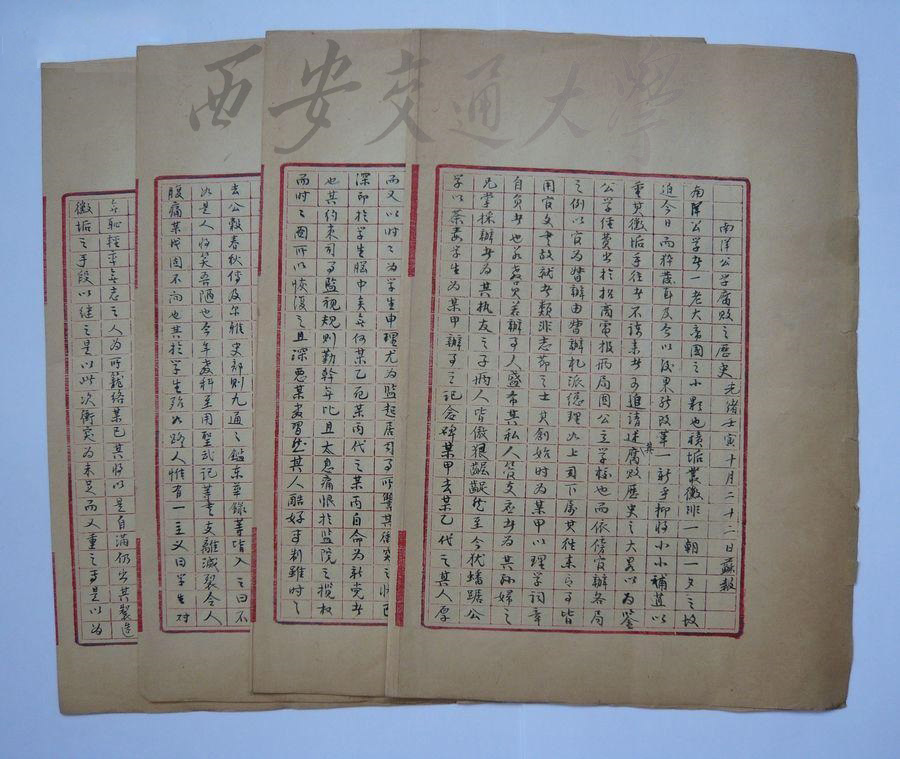

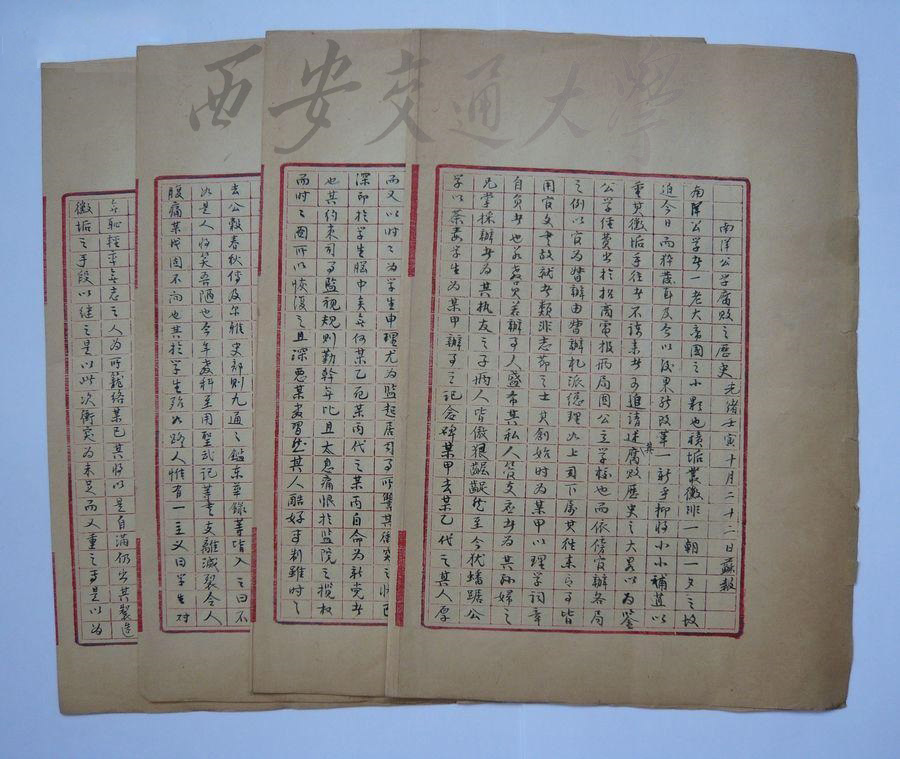

盛宣怀首立四院,分层设学。他十分重视基础,把师範和国小放在学堂的首要地位。于1897年首先招收师範生,设立师範院,这是中国近代最早的新型师範学校,标誌着中国师範教育的开始。盛宣怀后又仿照日本师範学校有附属国小校的做法,挑选了120名10岁—18岁的聪明幼童建立了外院。外院就是国小堂,由师範生分班教学。南洋公学外院是中国最早的公立新式国小。接着于1898年开办二等学堂中院,等待条件成熟再开设头等学堂大学。南洋公学是我国最早兼有师範、国小、中学、大学的完整教育体制的学校。它加速了延续一千三百多年的科举制度对学校教育统治的灭亡,同时也为清廷2次学制的颁布提供了成功实例。 何嗣焜手书《南洋公学章程》 西安交通大学档案馆藏

何嗣焜手书《南洋公学章程》 西安交通大学档案馆藏

盛宣怀首立四院,分层设学。他十分重视基础,把师範和国小放在学堂的首要地位。于1897年首先招收师範生,设立师範院,这是中国近代最早的新型师範学校,标誌着中国师範教育的开始。盛宣怀后又仿照日本师範学校有附属国小校的做法,挑选了120名10岁—18岁的聪明幼童建立了外院。外院就是国小堂,由师範生分班教学。南洋公学外院是中国最早的公立新式国小。接着于1898年开办二等学堂中院,等待条件成熟再开设头等学堂大学。南洋公学是我国最早兼有师範、国小、中学、大学的完整教育体制的学校。它加速了延续一千三百多年的科举制度对学校教育统治的灭亡,同时也为清廷2次学制的颁布提供了成功实例。

何嗣焜手书《南洋公学章程》 西安交通大学档案馆藏

何嗣焜手书《南洋公学章程》 西安交通大学档案馆藏发展

南洋公学成立后几经更名。1910年代后期改为南洋大学。之后又改为上海工业专门学堂。

1911年至1912年,唐文治掌校期间,曾把“邮传部高等实业学堂”改名为“南洋大学堂”。

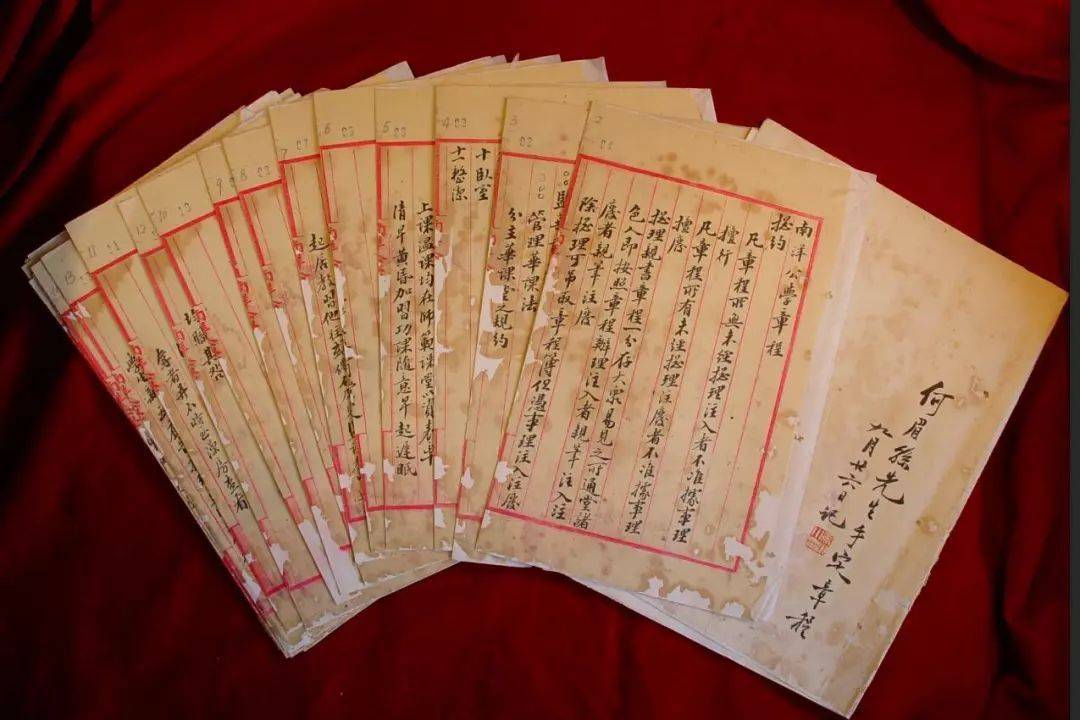

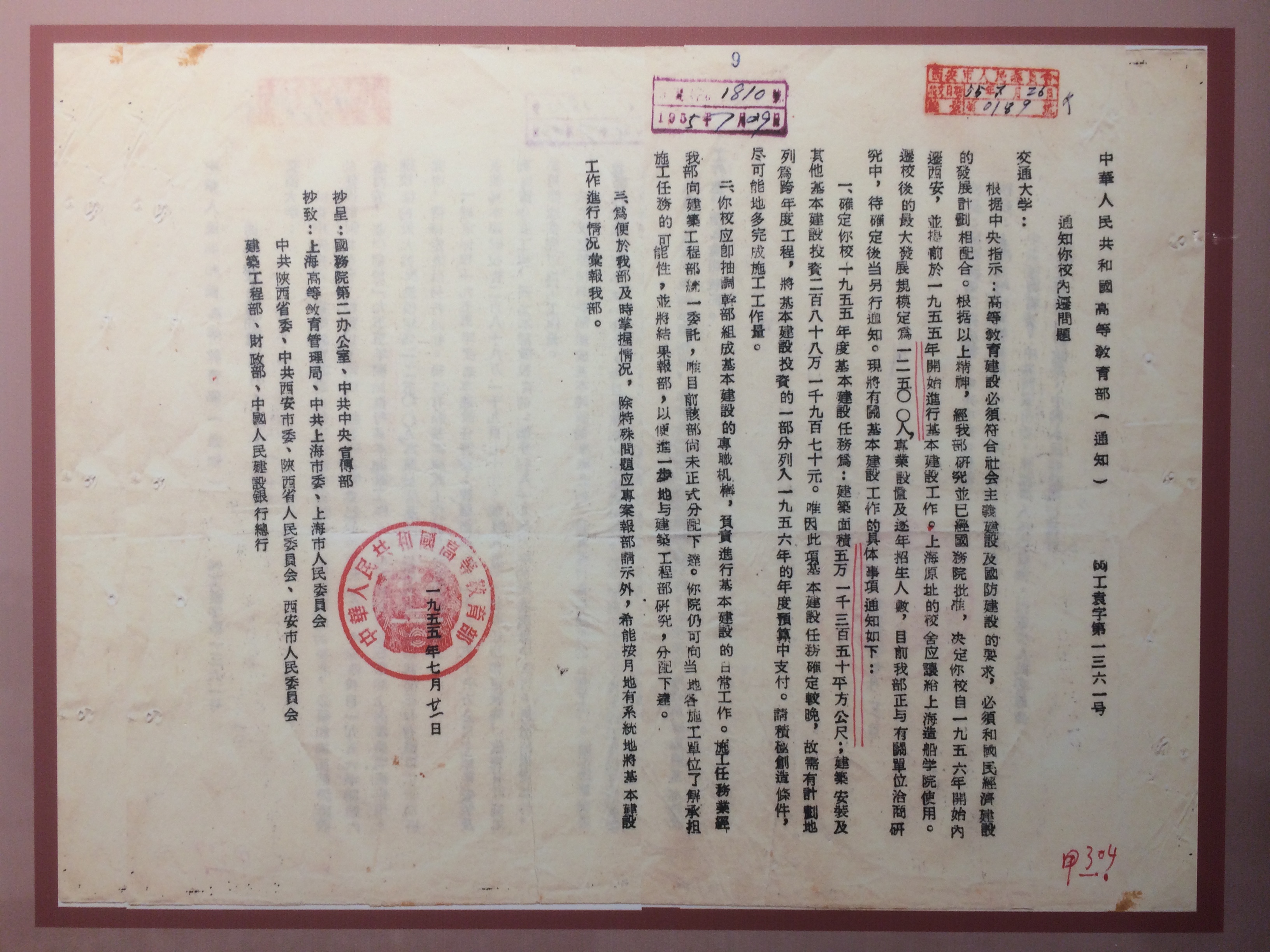

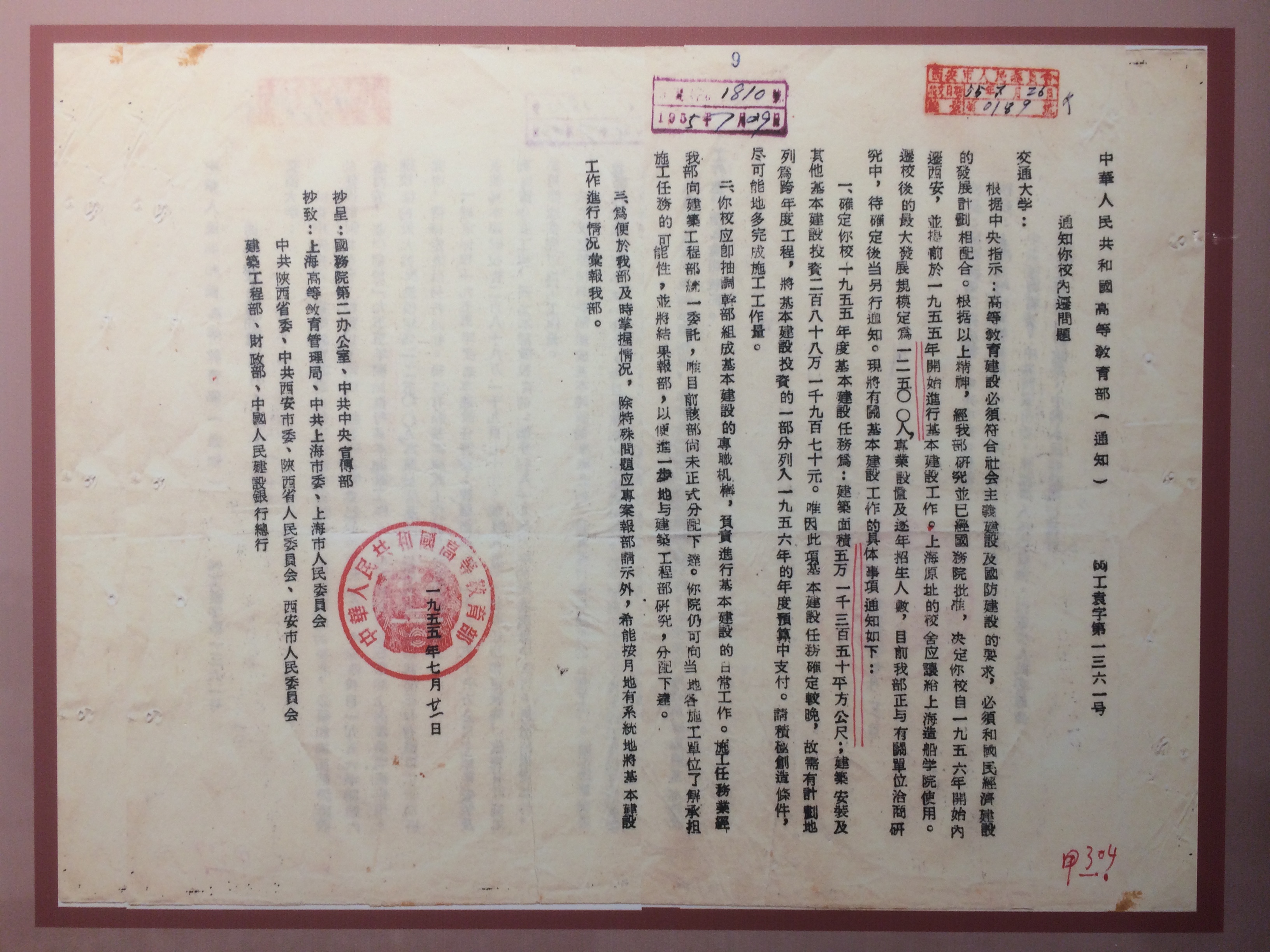

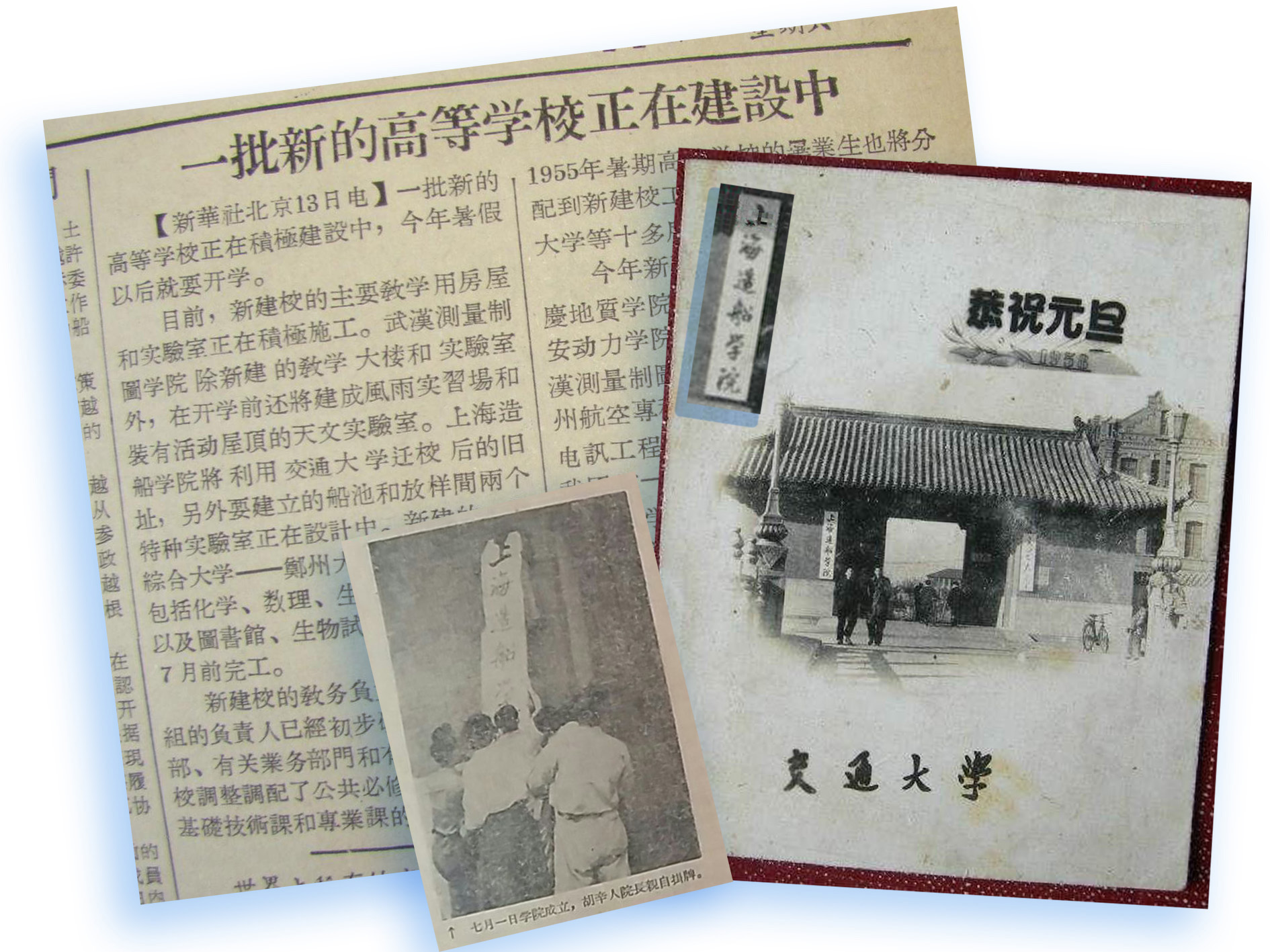

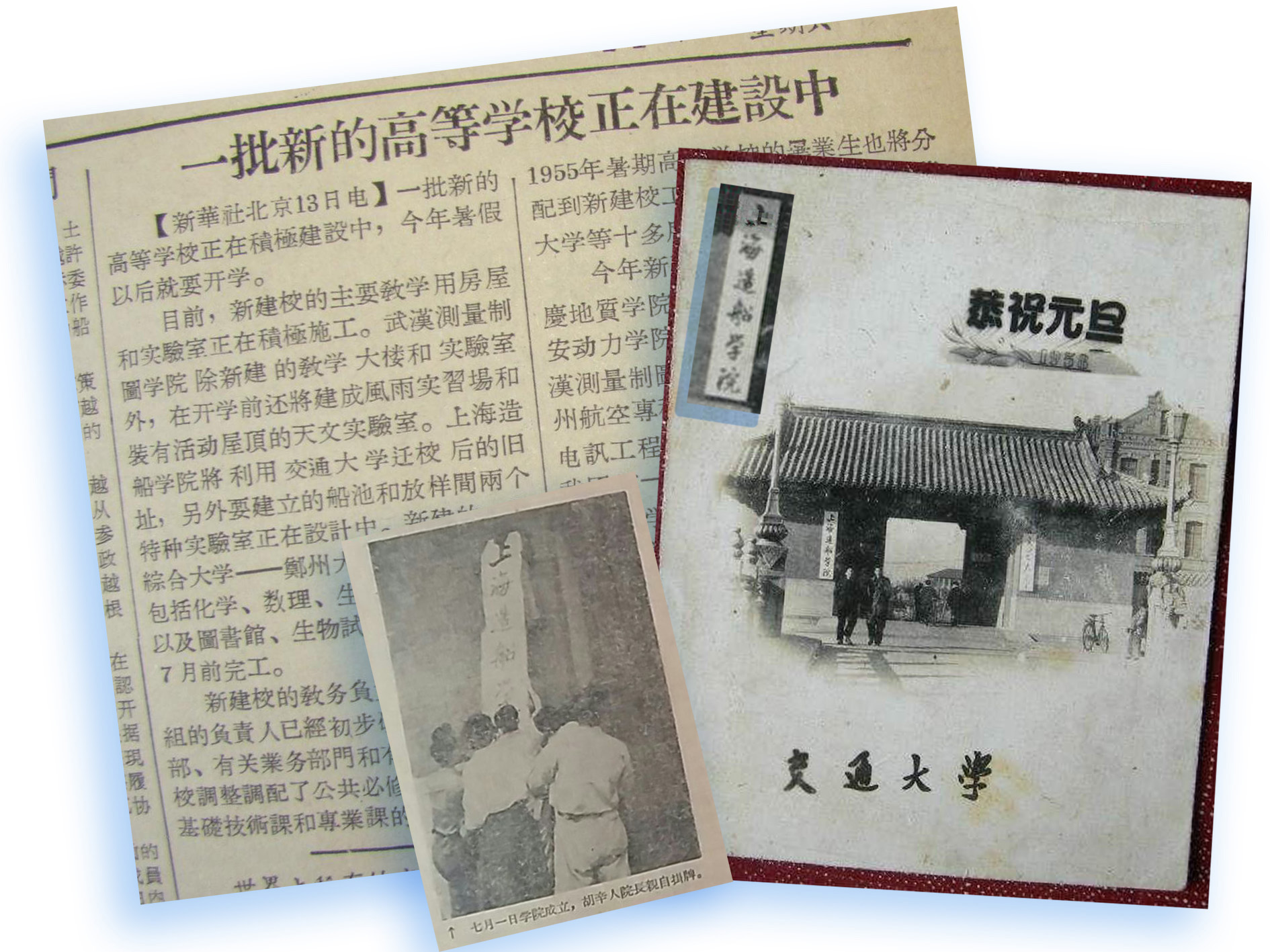

1920年(民国9年)12月,北洋政府交通总长叶恭绰以交通部所属上海工业专门学校、北平铁路管理学校、北平邮电学校、唐山工业专门学校四校散居各地,不便管理,于1921年统一学制,统称交通大学。而分称各校为交通大学上海学校(沪校)、北京学校(平校)、唐山学校(唐校),其中交通大学上海学校为总校。校庆4月8日也是取自交通要“四通八达”之意。 1955年7月21日,高等教育部下发关于交通大学内迁西安的通知。

1955年7月21日,高等教育部下发关于交通大学内迁西安的通知。

1955年7月21日,高等教育部下发关于交通大学内迁西安的通知。

1955年7月21日,高等教育部下发关于交通大学内迁西安的通知。抗日战争时期,交通大学总部内迁到重庆,唐山分部和北平分部也内迁到贵州平越。

抗战胜利后,交通大学由重庆九龙坡迁回上海徐家汇。

中华人民共和国诞生后不久,国务院决定交通大学内迁西安,上海原址留给另一所学校使用。1959年,主体西迁的交通大学定名为西安交通大学。史称交通大学西迁,并由此产生了伟大的西迁精神。

2017年西安交通大学校庆前夕,经学校党委常委会研究决定,每年公曆的9月10日设立为交通大学西迁纪念日。

墨水瓶事件

交通大学具有光荣革命传统,解放前即被誉以上海“民主堡垒”,此传统可上溯至20世纪初的“墨水瓶事件”。 ”南洋公学,老大帝国之缩影。”1902年11月21日《苏报》评论

”南洋公学,老大帝国之缩影。”1902年11月21日《苏报》评论

”南洋公学,老大帝国之缩影。”1902年11月21日《苏报》评论

”南洋公学,老大帝国之缩影。”1902年11月21日《苏报》评论1902年11月,南洋公学全校200余名学生为抵抗学校专制行为集体退学,因缘于一墨水瓶,故称为“墨水瓶事件”,它可以说是中国近代教育史上发生最早,规模最大的一次学运。

事件原委大致为:清光绪二十八年十月初六 (公元1902年11月5日) ,公学五班上课,文科教习郭镇瀛见师座有一空墨水瓶,以为有人故意捉弄嘲讽他,大怒,严辞追查,结果全班无人回应。郭氏威吓离己最近的学生伍正钧,限以三日告发,迟则加罪。五班一年小学生因与伍正钧有怨,诬称系伍所为。事后,郭镇瀛便呈请校方开除三名学生,又以“匿不告”罪名要求给五班学生集体记过处分。

13日,应郭镇瀛要求,公学公开开除伍正钧及其两旁的学生贝蝇伯、陈承修,招致五班学生激烈反对。虽与校方几经申辩、力争,仍无济于事,全班学生遂决意集体退学以示抗议。临行前与其他各班一一道别,并陈以事情原委,公开申明反对学校专制行为。讯息公布,五班全体学生不服,找到学堂总办汪凤藻辩护,要求辞退郭镇瀛,收回开除、记过的成令。

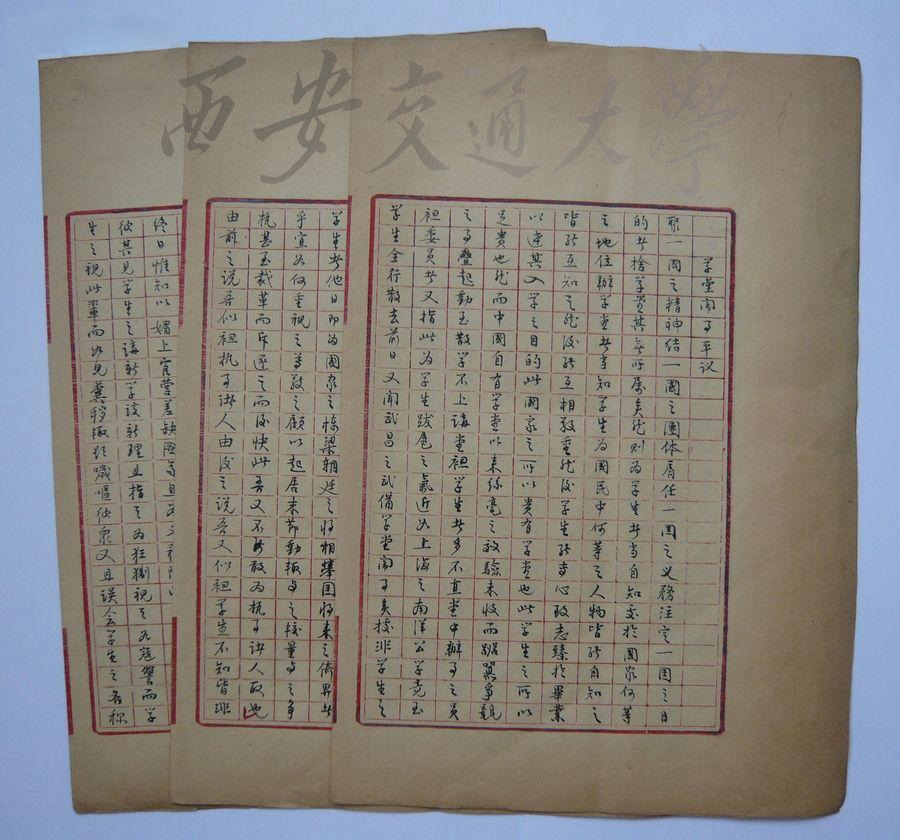

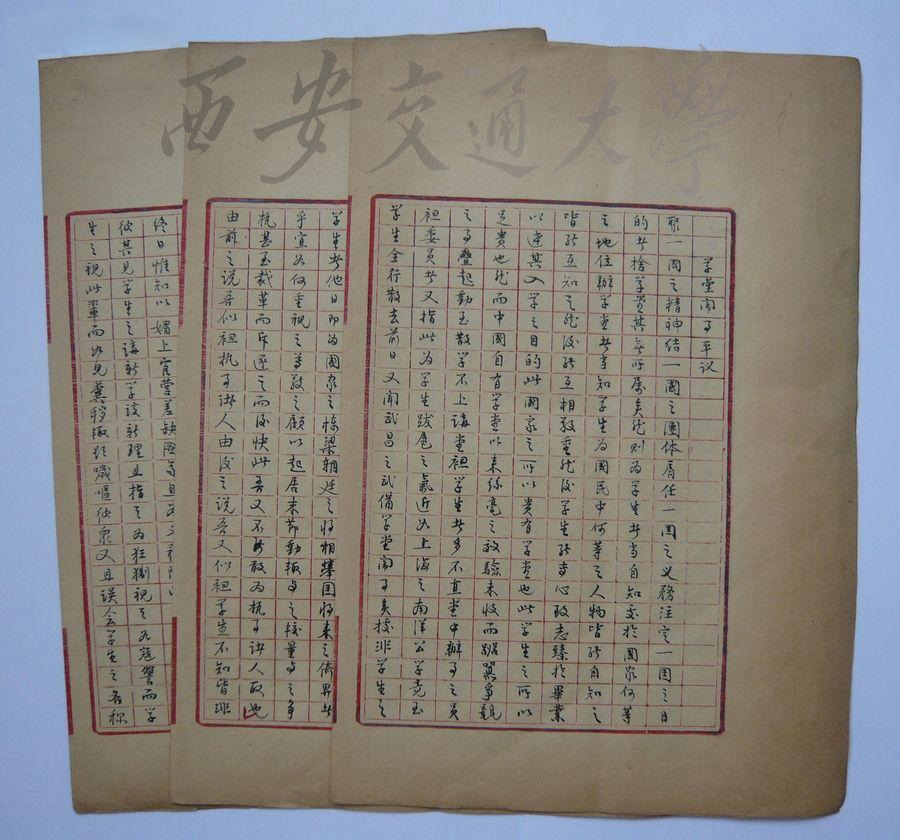

汪凤藻非但不允,反以五班学生“聚众开会,倡行革命”罪名将五班全班学生开除。闻此,公学全校学生群情激愤,各班学生群起抗议,即行罢课,200余名学生一齐去见汪凤藻,并公推学生代表,请汪氏收回成命。汪氏大怒,不允,决定以此示儆。 ”学堂闹事(墨水瓶事件)平议”1902年11月21日《苏报》评论

”学堂闹事(墨水瓶事件)平议”1902年11月21日《苏报》评论

”学堂闹事(墨水瓶事件)平议”1902年11月21日《苏报》评论

”学堂闹事(墨水瓶事件)平议”1902年11月21日《苏报》评论学生代表与汪凤藻反覆论辩数小时,请求不要将五班学生全体开除,并以“全班去留争之”。汪凤藻恼羞成怒,坚持不允,还宣布:“五班已经开除,非诸生所能干预,(他班学生)愿去者听!”闻听此言,学生愤怒异常:“愚等奴隶教育,凡为国民,谁能堪之?我辈居此何为者?”全校学生讨论决定集体退学,以抗议学校专制武断行为。

出于爱护学生,特班主任蔡元培曾试图从中斡旋,向公学当局据理力争,请求考虑学生的合理要求,但了无收效。公学200余名学生遂整体列队,三呼“祖国万岁”后,依低到高秩序井然走出校门,堂皇中院空空如也,仅剩八九个老师範生依窗长叹。蔡元培亦愤然辞职。

汪、郭二人不辞而别,盛宣怀虽竭力挽回仍无可避免,全校有145人退学。事后盛氏苦心积虑,多举并措,逐渐恢复公学旧貌。然“自由、民主”之观念开始在公学不断滋长。

为解决退学学生的学习问题,蔡元培积极奔走。他联络中国教育会的几位负责人,请求同意收容退学学生。11月19日,中国教育会与退学学生集议张园,议决成立爱国学社。11月下旬,爱国学社在南京路泥城桥福源里正式成立,由蔡元培担任总理,吴敬恆为学监,黄炎培、蒋智由、蒋维乔、章太炎等任教员。各地退学学生纷纷来到爱国学社继续学习。1903年7月,爱国学社因受苏报案牵连被迫解散,部分学生转入震旦学院。 南洋公学“墨水瓶事件”中部分离校学生合影

南洋公学“墨水瓶事件”中部分离校学生合影

南洋公学“墨水瓶事件”中部分离校学生合影

南洋公学“墨水瓶事件”中部分离校学生合影“墨水瓶事件”事发并非偶然,实为公学新学与旧体矛盾沉积之必然,其犹如学生社会“一声霹雳”,开中国学生反对专制,追求学业自由之大幕。其影响深远,既为交大深厚革命传统奠基,亦为全国学生界之楷模。南洋公学学生集体退学后,在《苏报》上列名发表《南洋公学退学意见书》,公开控诉反动的守旧教育制度。紧随其后,浙江浔溪公学、江南陆师学堂、浙江大学堂纷纷发生学生退学、罢课、集会等系列反对封建专制斗争。梁啓超曾公开誉其“必将为中国教育史上一最大纪念”。

优良学风

当时交通大学的老师大部分是留美博士,水平很高。而交通大学对学生的管理也很严格,因此毕业生大都较为优秀。当时交通大学在世界上也享有极高的知名度。 南京大学校史馆展示的江学长交通大学毕业照及毕业合影照片

南京大学校史馆展示的江学长交通大学毕业照及毕业合影照片

南京大学校史馆展示的江学长交通大学毕业照及毕业合影照片

南京大学校史馆展示的江学长交通大学毕业照及毕业合影照片钱学森上海总校毕业后去美国麻省理工学院求学时,发现许多课程与在交通大学学习的完全一样,要求免修得到批准。

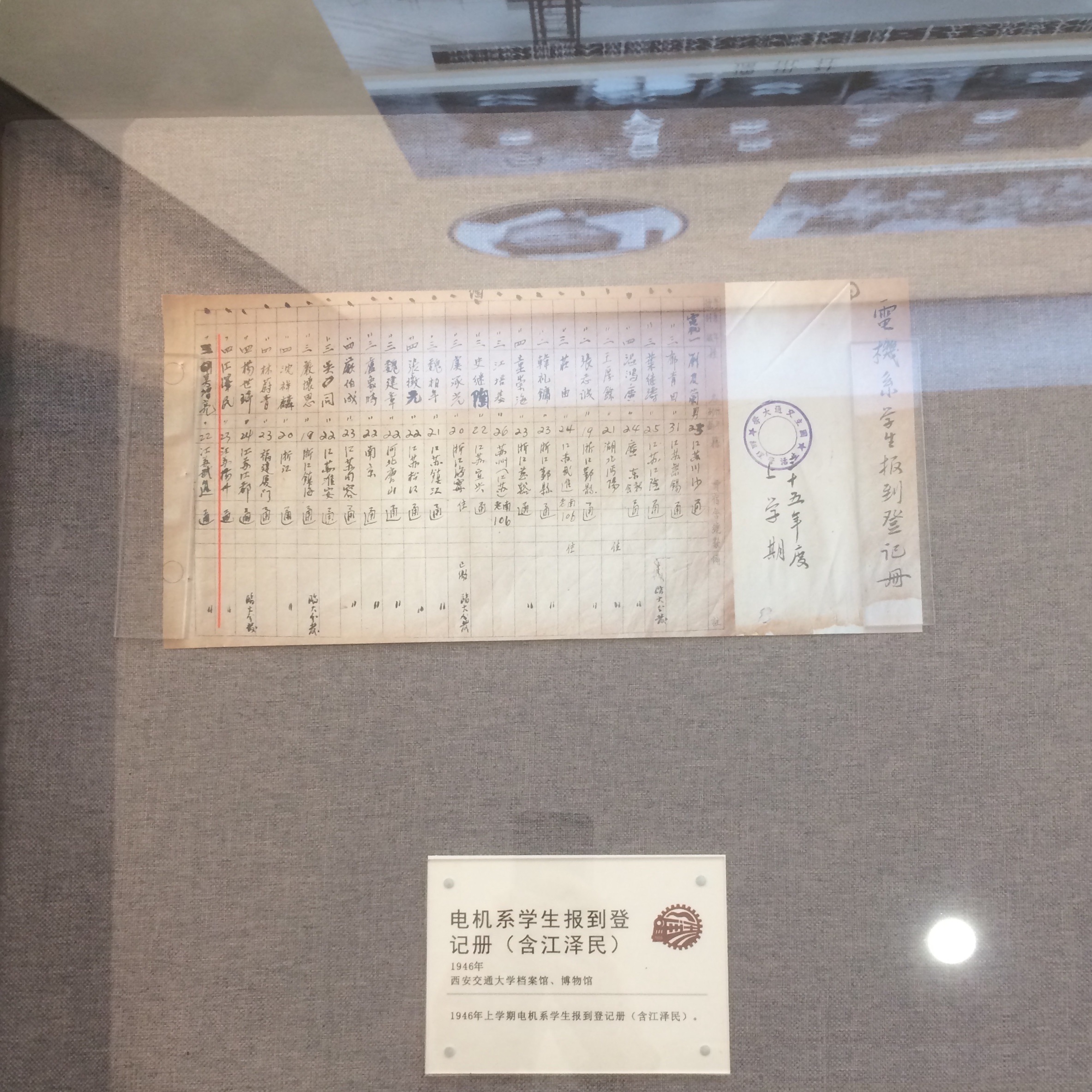

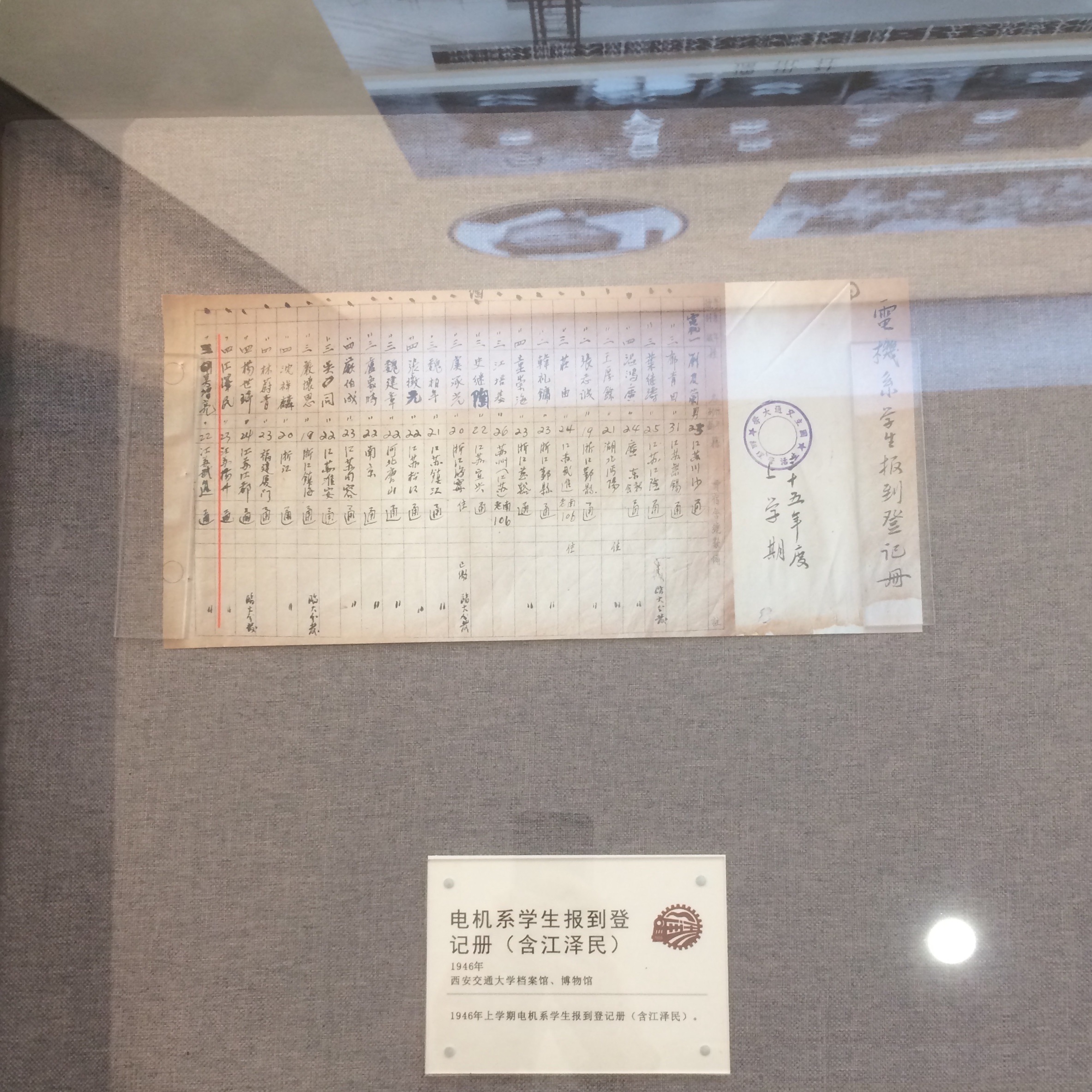

茅以升从交通大学唐山学院毕业去美国卡内基梅隆大学时,该校起初不承认交通大学唐校之学历,故出题考核茅之水平,因为茅回答极为出色, 故该校后来决定从此对交通大学的留学生免试入学,后来茅以升成为卡耐基梅隆大学的第一位博士学位获得者。 “临大分发” 从上海临时大学补习班转学交大电机系的登记册

“临大分发” 从上海临时大学补习班转学交大电机系的登记册

“临大分发” 从上海临时大学补习班转学交大电机系的登记册

“临大分发” 从上海临时大学补习班转学交大电机系的登记册王安从交通大学上海总校去美国哈佛大学时,由于抗战没有带交大毕业证书和成绩单,哈佛大学知道是交大毕业的,决定破格录取。

中华人民共和国原国家主席江泽民也是毕业于交通大学。

公学原址

1896年(清光绪二十二年),南洋公学创校于上海徐家汇,后多次更名,而以“交通大学”校名最为称着。建校两甲子以来,校址发生了两次重大变迁。第一次是抗日战争时期,国民政府令交大内迁重庆,是为位于重庆九龙坡的国立交通大学,抗战胜利后迁回上海;第二次是新中国成立后不久,为支援西部发展,国务院令交大永久性扎根西部,内迁西安,是为位于西安兴庆宫的西安交通大学。 东亚同文书院校舍(原为交通大学上院)

东亚同文书院校舍(原为交通大学上院)

东亚同文书院校舍(原为交通大学上院)

东亚同文书院校舍(原为交通大学上院)1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,抗日战争开始。上海沦陷后,校园被日寇占领。1938年4月,东亚同文书院侵占交通大学徐家汇校舍为己用,并一直用至1945年8月抗战胜利。

新中国成立后,为适应社会主义建设和国防建设的需要,并为改变旧中国遗留的高等教育布局不合理的现状,同时也为支持西部社会经济发展,1955年,国务院决定将交通大学从上海内迁至西安。1959年,国务院决定将交通大学西安、上海两部分分离成为两所学校,作为主体的交通大学西安部分定名为西安交通大学,原交通大学校长彭康改任西安交通大学校长;剩余的交通大学上海部分,则在与另一所学校合作之后改名为上海交通大学。交大西迁之初,中央决定交通大学徐家汇原址需永久性让给另一所学校使用,接收校址的学校成为了今日上海交通大学。 东亚同文书院校门(原为交通大学“庙门”校门)

东亚同文书院校门(原为交通大学“庙门”校门)

东亚同文书院校门(原为交通大学“庙门”校门)

东亚同文书院校门(原为交通大学“庙门”校门)交通大学两次校址变迁,其原址均为他校所使用。抗战时交大内迁重庆,徐家汇校址成为了东亚同文书院校址;解放后交通大学西迁西安至今,原址变为了今天的上海交通大学徐家汇校区。学校第一次内迁重庆是暂时的,第二次内迁西安是永久的——“向科学进军,建设大西北!” 某学院将利用交通大学迁校后的旧址建校

某学院将利用交通大学迁校后的旧址建校

某学院将利用交通大学迁校后的旧址建校

某学院将利用交通大学迁校后的旧址建校南洋公学创校纪念校门

2015年12月19日,西安交大少年班30周年纪念大会隆重召开,少年班校友纷纷返校。在此期间,上海润沃丰股权投资管理有限公司董事长、少年班校友阎新锋向学校捐赠100万元,用以建设南洋公学牌坊式创校纪念校门。西安交通大学党委副书记宫辉,校史与大学文化研究中心、教育基金会、校园规划与基本建设管理中心、团委、校庆办、校友部等部门负责人出席了捐赠仪式。捐赠仪式由教育基金会秘书长赵卫滨主持。 南洋公学创校校门

南洋公学创校校门

南洋公学创校校门

南洋公学创校校门西安交通大学前身是创建于上海的南洋公学,最早的校门沿用至1911年。学校将建设新西门,以复建创校校门为蓝本,以“南洋公学”的历史文化为基础,传承学校悠久的历史文化。创校纪念校门选址位于兴庆校区西二楼西南侧。

2016年4月7日下午,“交通大学迁校60周年纪念会暨创校纪念校门、西迁广场落成仪式”在西安交大西迁广场举行。校党委书记张迈曾,党委常务副书记王小力,副书记宫辉,副校长郑庆华、颜虹,老领导史维祥、潘季、徐通模,彭康校长的儿子彭城先生,盛宣怀的曾孙盛承懋先生,西安交大计算机专业主要创始人郑守淇教授,工程物理系62届校友郭长安以及学校相关单位负责同志,西迁老同志、离退休教职工、师生校友代表等参加会议。会议由党委常务副书记王小力主持。 双甲子校庆,阎新锋校友向母校捐资建设创校纪念校门。

双甲子校庆,阎新锋校友向母校捐资建设创校纪念校门。

双甲子校庆,阎新锋校友向母校捐资建设创校纪念校门。

双甲子校庆,阎新锋校友向母校捐资建设创校纪念校门。感恩:致敬西迁先辈

60年前,交大师生高唱着“向科学进军”的壮歌,从繁华的大上海来到相对落后的大西北,扎根、创业,用青春和热血演绎了一段精美的传奇,谱写了一曲催人奋进的歌。西迁历史永远值得铭记,西迁精神必须大力弘扬。 向科学进军,建设大西北!

向科学进军,建设大西北!

向科学进军,建设大西北!

向科学进军,建设大西北!在纪念交通大学建校120周年暨迁校60周年之际,学校决定,向为迁校做出积极贡献的陈学俊等789名老同志颁发“交通大学迁校60周年纪念章”。宫辉副书记宣读了《关于弘扬“西迁精神” 颁发交通大学迁校60周年纪念章》的决定,张迈曾书记为西迁老同志代表颁发纪念章。

未来:继续奋勇前行

张迈曾书记在讲话中说到,60年前,交大回响党中央国务院的号召,服从新中国建设的大局,彭康校长带领师生从大上海迁到古都西安;60年后,交大人以自己的自觉、坚定、坚忍、奋斗,实现了中央的要求,把西安交大建设成为一所世界着名的学府。老一辈西迁人是西安交大辉煌历史的缔造者,是西迁精神的谱写者。今天,学校复建创校校门,建筑西迁广场,颁发纪念勋章,就是以这样的方式,向先辈致敬。

张迈曾说,60年前,我们支持国家建设向西而行,60年后,我们实施国家西部大开发战略、一带一路战略和创新驱动战略,再次向西而歌。西安交大注定要和国家命运紧密相联,为中华民族的伟大复兴做出新的贡献。西迁精神是我们永远的精神财富,它不是墙上固定的标记,而是需要不断传承和发扬,并不断赋予其新的内涵,让它成为交大的精神源泉。对于西迁精神的弘扬,他提出三点要求:一是弘扬西迁精神要不断激发创业精神;二是弘扬西迁精神要与坚持严谨相结合;三是弘扬西迁精神要强化学科建设。 西安交大举行“交通大学迁校60周年纪念会”

西安交大举行“交通大学迁校60周年纪念会”

西安交大举行“交通大学迁校60周年纪念会”

西安交大举行“交通大学迁校60周年纪念会”他说,在新的历史起点上,西安交大人一定要继续秉承西迁精神,坚持“扎根西部、服务国家、世界一流”的办学定位,坚决当好高等教育的排头兵,努力成为科学研究的制高点和国际交流的新引擎,在践行“中国梦”中加快建设世界一流大学,为国家经济社会更快更好发展再立新功。

传承:弘扬交大精神

“交通大学迁校60周年纪念会”过后,学校举行了创校纪念校门、西迁广场落成仪式。张迈曾、史维祥、潘季、徐通模、彭城、盛承懋共同为创校纪念校门揭幕。 南洋公学创校纪念校门揭幕

南洋公学创校纪念校门揭幕

南洋公学创校纪念校门揭幕

南洋公学创校纪念校门揭幕创校纪念校门位于兴庆校区西二楼西南侧,校门尺寸高11米,宽10米,採用黄山石材和徽派石雕艺术,以做旧的施工工艺还原了南洋公学老校门的建筑风格。校门牌匾分别刻“南洋公学”与“交通大学”,根据1906年前南洋公学校门牌匾原迹,以及1928-1935年交通大学校门牌匾原迹进行调整、複製而成。追溯涓涓源头,传承百年薪火。无论过去还是现在,在南洋公学办学过程中凝结的南洋精神都在时时刻刻鞭策我们高举兴国强学的旗帜,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

西迁广场背景墙上题刻主题雕塑名称“交通大学西行之履”、西迁精神16个字、交通大学西迁述略、迁校各类机构设定沿革等文字内容,表现形式由人文学院贾濯非教授设计,文字内容由校档案馆馆长、校史与文化研究中心主任贾箭鸣老师执笔,迁校各类机构设定沿革由档案馆根据原始档案进行整理编撰。西迁广场设有迁校浮雕六幅,分别为:上海外滩、交通大学上海徐家汇校区鸟瞰、迁校时期西安城区鸟瞰、西安校区鸟瞰、上海火车站迁校送别场景、西安校区建设场景;有圆雕人物六个,西安校区部分包括两个学生和一个老教授,上海火车站部分包括年轻教授的三口之家。 南洋公学创校纪念石坊门

南洋公学创校纪念石坊门

南洋公学创校纪念石坊门

南洋公学创校纪念石坊门西迁纪念广场和创校校门南洋公学牌楼的创建,为交大校园再添一处重要文化地标,也为“老交大传统”和“西迁精神”的弘扬传承提供了重要载体,将成为交大师生进行爱国爱校教育的重点基地。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯