圣弥额尔山

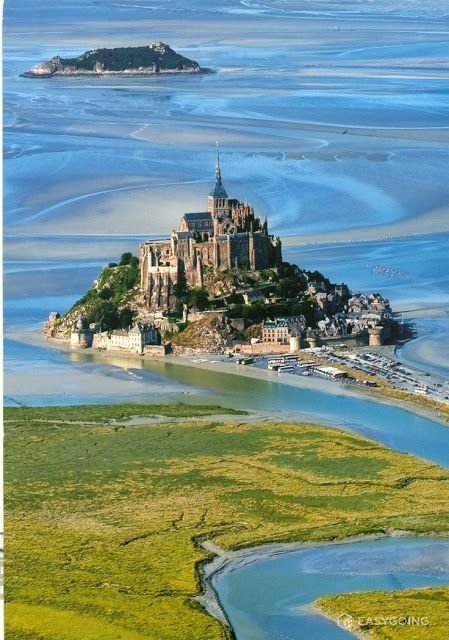

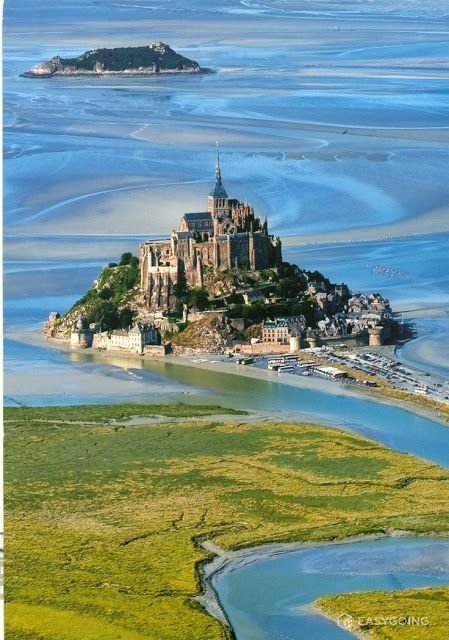

圣弥额尔山,(Mount-Saint-Michel and its Bay)又称圣米歇尔山,位于法国芒什省一小岛上。着名古蹟和天主教朝圣地,距海岸两公里。

小岛呈圆锥形,周长900米,由耸立的花岗石构成。海拔88米,经常被大片沙岸包围,仅涨潮时才成岛。山圣弥额尔山及其海湾文化遗产,1979年列入世界遗产名录。由法国国家古蹟中心负责维护修缮与管理。

基本介绍

- 中文名称:圣弥额尔山

- 外文名称:Mount-Saint-Michel and its Bay

- 地理位置:法国芒什省

- 开放时间:早9:00晚5:00

- 景点级别:世界遗产名录

- 创产时间:公元708年

基本信息

名称:圣米歇尔山

又称:圣弥额尔山

法文名:Mont-Saint-Michel

英文名:Mount-Saint-Michael

国家:法国

登录类型:文化遗产

评定标準:文化遗产(i) (iii) (vi)

登录年份:1979

地理坐标为:48° 38′ 8″ N, 1° 30′ 40″ W.

景点简介

圣弥额尔山(Mount-Saint-Michel and its Bay)是法国着名古蹟和天主教圣地,位于芒什省一小岛上,距海岸两公里。小岛呈圆锥形,周长900米,由耸立的花岗石构成。海拔88米,经常被大片沙岸包围,仅涨潮时才成为岛。

圣米歇尔山耸立在法国北部诺曼第和布列塔尼之间的海面上,面积很小,直径只有1公里,山也不高,但山顶 的修道院却比它高出近两倍。圣米歇尔山是由岩石、房舍、围墙、城堡和修道院组成的中世纪建筑群,它将大自然的巧夺天工与人类的智慧、毅力繫于一身。

圣米歇尔山原名同巴山,与其称它为一座山,不如说是一个小丘,因为它的最大高度也仅仅只有76米,但由于它处于大海前的空旷沙地上,四周既无树木又无房屋,因此显得比实际高度要高的多。

同巴山是由坚硬如铁的花岗岩石构成的,虽然建筑师的蓝图在这上面会受到地势和空间的限制,但坚实的岩基却保障了教堂建造的结实和稳固。十世纪,教堂在这座花岗岩山丘上建立起来,山丘因此而成为着名的圣弥额尔山。

圣弥额尔山山顶的教堂自从第一次建成至今,十五、六次火灾和自身倒塌的损坏,被命名为底下圣母堂的加洛林王朝时风格的教堂,是目前尚存的构成圣弥额尔教堂最古老的一部分。

虽没有凡尔赛宫的金碧辉煌、艾菲尔铁塔的宏伟壮观、罗浮宫的绚丽多彩、香榭丽舍大街的缤纷繁华,但每年来此游览和观潮的人多达350万。大文豪雨果曾说,圣弥额尔山对法国如同大金字塔对埃及一样重要。

创建者奥贝主教

圣弥额尔山的历史可以追溯到公元708年。据说,当时一位来自阿弗郎什小镇的红枢机主教奥贝梦见大天使圣弥额尔。

一天夜里,圣弥额尔天使在电闪雷鸣中第三次出现在奥贝的梦中,他用自己的神指在奥贝脑门上点了一下。从梦中醒来的奥贝主教摸到了脑门上的凹痕,这才恍然大悟,于是立刻赶往墓石山,着手完成大天使的神旨。圣弥额尔山上就这样有了第一座教堂。

在阿弗朗什的圣维杰珍宝室,今人还可见到据称是留有天使指孔的奥贝尔主教的头盖骨。此后,无数的教士和工匠将一块块花岗岩运过流沙,一步步拉上山顶。众多建筑师和艺术家在这些坚硬的岩石上修整和雕琢。

经过一代又一代人的艰苦努力,直到16世纪,圣米歇尔修道院才真正完工,奥贝尔的一场梦让人整整忙活了8个世纪。后来,人们又在山脚下修建了众多的店铺和旅馆。

圣弥额尔山建成后,它不仅是善男信女的朝圣之地,也是人们旅游的理想场所。

历史

公元8世纪,枢机主教奥贝在岛上最高处修建一座小教堂城堡。

公元1020年至1060年,这里添建了罗马风格的大教堂和供修士们居住的多层建筑,圣弥额尔山这块圣地也开始变得远近闻名。

公元1156年至1186年,主教罗伯特·代·陶利尼对教堂进行了修缮,在正门的两旁添加了两座高塔楼,可惜其中一座在建成不久便自行倒塌了。由于他的努力,环绕教堂的修道院也得到了扩建。从此,修士们开始了珍贵的手抄经本的工作。

公元1211~1228年间在岛北部又修建了一个以梅韦勒修道院为中心的6座建筑物。

12世纪末年,这里最大的建筑规划是修造一座拥有餐厅、缮写厅和廊院的新修道院附属建筑。

13世纪初建筑落成,又修建了有深壕沟的围墙,它在英法百年战争中起到了十分重要的作用。这时的圣弥额尔山教堂、修道院和附属楼已浑然一体,它们被四周间有半圆的月形塔楼的围墙紧紧簇拥在上面,大有固若金汤之势。

13~15世纪的部分城墙和哥德式修道院围墙等。

15世纪,教堂内古罗马风格的唱诗台部分倒塌,当时没有立即修补,而是整整过了一个世纪,才由一座新的哥德式和文艺复兴式风格相结和的唱诗台所代替;同时,在山下的村镇里建造了第二座教堂。

公元1780年,古老的教堂正面突然倒塌,随之而倒的是钟楼和三间偏殿,供香客下榻的古旅舍也塌了下来,圣米歇尔山的正面一片废墟,它面临着有史以来最大的损失。新的正面是在法国大革命之后才兴建起来的,风格为端庄的新古典主义。

18世纪末,依着古教堂的滑道修筑了四条加固矮墙,从山顶的教堂一直通向山脚,以此来支撑教堂,防止再次倒塌。圣米歇尔山的最后一次完善工作是在20世纪末完成的。

在1337年至1453年的英法百年战争中,曾有119名法国骑士躲避在修道院里,依靠围墙和炮楼,抗击英军长达24年!因为每次只要坚守半天,势如奔雷的涨潮就会淹没通往陆地的滩涂,为爱国者们赢来宝贵的半天休息时间。这场旷日持久的战争中,此岛是该地区惟一没有陷落的军事要塞。

公元1987年,在教堂钟楼的顶端安放了圣弥额尔的金像。

自然景观

圣弥额尔山所处的圣马洛湾以涨潮迅猛闻名遐迩,最高潮与最低潮时海平面的落差高达15米。由于海湾深水区不多且底部平坦,退潮时大海距离岸边有15至20公里。通常涨潮的速度相当于一个人的步行速度—每小时4公里,顺风时速度则增加到每小时30公里。因为圣马洛海湾潮水如此“善变”,流传着许许多多可怕的故事,比如,会追赶骑士的涨潮,在巨大的流沙中突然消失得无影无蹤的满载货物的马车,陷入淤泥不能自拔而悲惨死去的旅人。

海湾的退潮往往也开始得非常突然,也许几分钟前还是一望无际深不可测的大海,突然之间海水退向远处,满眼望去已是裸露的海滩和海滩上颜色很特别的流沙。

几乎所有的法国古典文学大家,从雨果到莫泊桑,都曾经被它的多变所迷惑。雨果描写道:陷入流沙之中,一定会遭到惊心动魄的埋葬,这个过程是漫长的、必然的、毫不容情的……的确,这些沙表面看似平坦光滑、鬆软安全,可一旦不小心滑落下去,它内部的暗流就会像蛇一样滑动,鬆软的被潮水浸泡的表面变成淤泥将你死死地缠住,犹如陷入沼泽一般难以自拔。

这里的沙其实更像是淤泥,一旦变乾,非常结实;一旦与水混合,立即变成粘稠的泥浆。圣马洛海湾附近的海底布满大大小小的地下河床,它们就是製造危险的罪魁祸首。因为潮起潮落很容易将沙沖稀,河床里及河床下就形成了阴险多变的流沙,而那些过于自信的旅行者很可能陷入其中,遭遇不幸。

一千多年来,大西洋海水潮起潮落,无数的沙被沖向海湾,使海岸线因此向西移动了约5公里,更靠近圣米歇尔山了。1879年人们修建了一条堤坝,车辆从此可以直接通过堤坝上山。每年只有两三次,当天文大潮将堤坝淹没时,圣弥额尔山才是真正意义上的岛。在某种程度上说,当地旅游业的兴旺应归功于这条堤坝。每年多达250万的游客通过这条堤坝来到圣弥额尔山参观,TGV快车将参加一日游的游客从巴黎送达圣米歇尔山。不过,真正能登上圣米歇尔山最高点11世纪大教堂和拉梅维耶尔修道院的游人不足1/3。到圣米歇尔山朝圣的传统根植于奥贝主教时期。不过,今天许多人来此并非只是赶时髦,圣米歇尔山让他们流连忘返,甚至在山上逗留数日而不归。夜幕降临时,喧嚣了一天的“大街”渐渐安静下来,没有满载游客来往穿梭的汽车,人流如织的修道院也变得空蕩宁静,这时才是感受圣米歇尔山独特建筑群的最佳时间。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯