汉魏洛阳故城遗址

汉魏洛阳故城,是中国公元1至6世纪中国七代王朝的都城。位于今洛阳城东15公里,北依邙山,南逾洛水,东据虎牢关,西控函谷关。它的城市规模在北魏时达到最大,分为宫城、内城和外郭城三重城圈,面积100平方公里,是西汉长安城的2.6倍、隋唐长安城的1.5倍,比拜占庭帝国首都君士坦丁堡大9倍、比公元800年所建的巴格达城大8.2倍。

西周初周公建设洛邑,在此筑城,称成周。因城在洛水之北,东周时称洛阳。西汉刘邦定都于此。东汉光武帝建武元年(公元25)在此定都,改洛阳为雒阳。其后曹魏定都时复改为洛阳。西晋亦以此为都。北魏孝文帝十八年(494年)自平城迁都于此。因该地在汉魏两代最为繁盛,故史称汉魏洛阳故城。

汉魏洛阳故城前后延续使用近1600年,是中国古代最大的都城,都城里坊制以及中国都城建筑的“建中立极”制在此形成,并为后世都城效仿。周汉晋魏风云际会,80余位帝王之家,是中国古代到中世纪的社会形态及文化形态转变的重要时期。罗马帝国与古中国仅有的4次交往,3次(包含首次)皆在汉魏洛阳故城中,故有“西罗马,东洛阳”之说;见证了陆上丝绸之路第一次延伸到欧洲的过程以及中西方文化交往的开始。北宋司马光访汉魏故城时曾发出:“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”的概叹。

汉魏洛阳故城现存遗址为国务院公布的第一批全国重点文物保护单位、是丝绸之路东方起点、国家首批重点保护的大遗址之一、世界文化遗产。

基本介绍

- 中文名:汉魏洛阳故城遗址

- 外文名:The south-north luoyang cultural sites

- 时间:东周,东汉,曹魏,西晋,北魏

- 规格:城东垣残长3895米

遗址概况

汉魏洛阳城遗址,是丝绸之路申遗最东端的遗址。作为1-6世纪的都城,整座都城遗址都成为了世界文化遗产。 丝绸之路的最东端-汉魏故城遗址

丝绸之路的最东端-汉魏故城遗址

丝绸之路的最东端-汉魏故城遗址

丝绸之路的最东端-汉魏故城遗址2014年6月22日,中国与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦三国跨国联合申报的”丝绸之路:起始段-天山廊道的路网”项目通过第38届世界遗产委员会审议,汉魏洛阳遗址作为丝绸之路起点的重要遗址点正式列入《世界遗产名录》。这是我国第33项世界文化遗产。

汉魏洛阳城遗址是中国境内的22个遗址点唯一的都城遗址。

今存遗址内城东垣残长3895米,西垣残长4290米,北垣长3700米,南垣已为洛河所淹,残垣一般高出地面1~2米,北垣东段高出地面5~7米。城墙皆夯土板筑而成,周长约14公里。城内主要建筑为宫城、宫殿、衙署、苑囿等。北魏宫城为长方形,南北长约1400米,东西宽约660米。太极殿为宫中正殿。东汉太学遗址在内城南郊,今偃师市太学村附近。

汉魏洛阳城遗址在丝绸之路中的位置

汉魏洛阳城遗址在丝绸之路中的位置遗址现状

城墙遗址

现存平面为长方形,南城墙因洛河北移被水沖毁。北、东、西3面城墙保存较好。部分地段高出地面5~7米左右。包括西北隅金墉城在内,北墙全长约3700 米,宽约25~30米;西城墙残长约4290米,宽约20米;东城墙残长约3895米,宽14米。全城周长14公里。城墙夯土版筑,版筑夹棍眼的痕迹尤存。在部分城墙上还发现有向城外突出的墩台,西墙北段有4座,北墙东段有3座。墩台间距为110~120米,类似后世城墙所筑的“马面”。在城墙外侧均发现有护城河遗蹟。北魏外郭城破坏殆尽,现存南郭城少量夯土垣墙残段。 汉魏洛阳故城东北墙遗址

汉魏洛阳故城东北墙遗址

汉魏洛阳故城东北墙遗址

汉魏洛阳故城东北墙遗址城门遗址

西城墙探出5座城门,除北起第二门为一门二洞外,皆为一门一洞。最北一门是北魏的承明门,向南是北魏的阖闾门,即东汉的上西门,再南是北魏的西阳门,再南是东汉的雍门,北魏时废,最南是北魏的西明门,即东汉的广阳门。北城墙探出2座城门,西面的一门三洞,是北魏的大夏门,即东汉的夏门,东面的门洞已破坏,有一条路土通过,应是北魏的广莫门,即东汉的谷门。东城墙探出3座城门,皆为一门一洞。北起第一门是北魏的建春门,即东汉的上东门,与阖闾门相对。第二门是北魏的东阳门即东汉的中东门,与西阳门相对。第三门是北魏的青阳门,即东汉的旄门(又称望京门),与西明门相对。文献中所载南城墙的4座门,自西向东为北魏时的津阳门(东汉津门)、宜阳门(东汉小苑门)、平昌门(东汉平城门)、开阳门(东汉同名),没于洛水已无迹可寻。

阊阖门

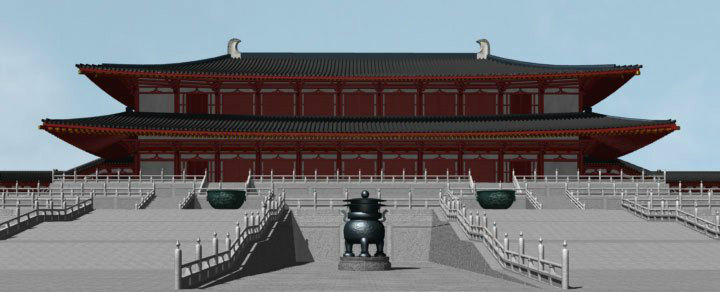

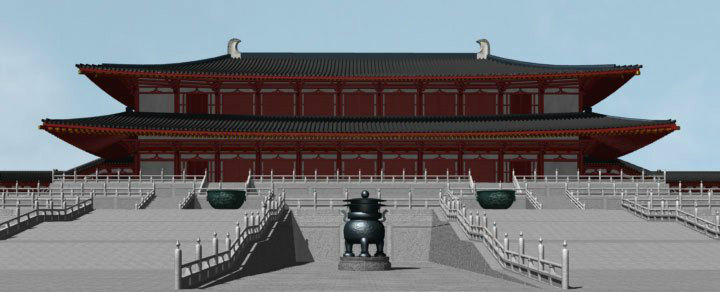

阊阖门是北魏宫城的正门,其北面正对宫城正殿太极殿;南面为御道铜驼街,并直通内城正门宣阳门。阊阖门始建于曹魏明帝时期,西晋、北魏时沿用。

阊阖门北面正对宫城正殿太极殿;南面为御道铜驼大街,并直通内城正门宣阳门。作为象徵帝王威仪的礼仪性建筑,阊阖门是举行帝王登基、接见四方朝贡者等重大活动的地方,极少用于通行。洛阳市阊阖门遗址是为止考古发掘出的年代最早的都城宫城正门,阊阖门的左右双阙也是迄今为止发掘所见最早的宫城门阙。 阊阖门复原图

阊阖门复原图

阊阖门复原图

阊阖门复原图宫城遗址

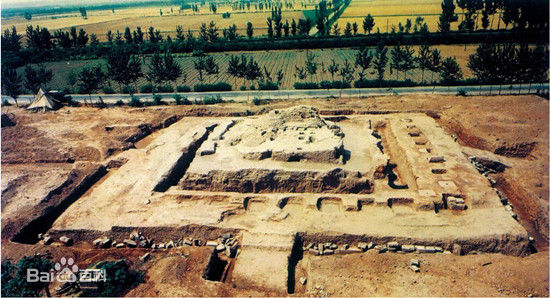

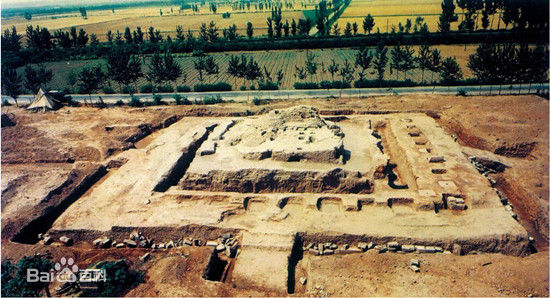

东汉时期,城内主要宫殿为南宫和北宫。曹魏、西晋变化不大。北魏时建立了单独的宫城。北魏的宫城位于城内北中部,南北长1398米,东西宽660米,占全城总面积十分之一左右,是最重要的中心建筑区。宫城的南、东、西三面城门已找到,南门也称阊阖门,门洞阙口宽约46米,门两侧有厚大的夯筑土阙,形制雄伟;东门云龙门与西斗神虎门相对。宫城内西部有一座大型夯土台基,东西长100米,南北宽60米,高出地面4米左右,应是北魏太极殿遗址。在宫城其他地方还发现夯土台基20余处,亦为宫殿遗存。 宫城遗址

宫城遗址

宫城遗址

宫城遗址城的西北隅有曹魏时期修建的金墉城,由3个南北相连的小城组成,平面呈“目”字形,南北长约1048米,东西宽为255米。3城之间有门道相通,城墙宽约 12~13米,残高6米左右。城内也发现有20多处夯土台基。金墉城北靠邙山,可俯瞰洛阳全城,是进攻和防守的制高点,在城墙的外壁上,每隔60~70米也有一座向外突出的墩台,可见这里应是一座军事要塞。[3]

太极殿

太极殿是我国古代着名的宫殿名称。自三国时期,魏明帝始建太极殿后,直至唐朝历代皇宫正殿(类似于北京故宫的太和殿)皆为太极殿,之后北宋西京洛阳的大内正殿亦为太极殿,清代北京紫阊阖门、太极殿遗址禁城亦有太极殿。 中国第一座太极殿

中国第一座太极殿

中国第一座太极殿

中国第一座太极殿太极殿的建造,确定了汉魏洛阳城的建筑布局中心,而以太极殿为中心的宫城布局形态,标誌着中国古代都城布局进入一个新的历史时期。

永宁寺遗址

永宁寺塔为北魏永宁寺佛塔,建于北魏熙平元年(516),在北魏国都洛阳城内,现已不存,遗址在今洛阳市白马寺东,310国道与陇海铁路交叉口处。 永宁寺塔基遗址

永宁寺塔基遗址

永宁寺塔基遗址

永宁寺塔基遗址据杨玄之《洛阳伽蓝记》追述,永宁寺塔为木结构,高九层,一百里外都可看见。据其他记载,塔高四十九丈或四十余丈,合今136.71米左右,加上塔剎通高约为147米,是古代最伟大的佛塔。永宁寺塔平面正方,每面各层都有三门六窗。塔剎上有相轮30重(一说为13重之误),周围垂金铃,再上为金宝瓶。宝瓶下有铁索四道,引向塔之四角,索上也悬挂金铃。晚上和风吹动,十余里外都可听见。塔的装饰十分华丽,柱子围以锦绣,门窗涂红漆,门扉上有五行金钉,并有金环铺首。 永宁寺复原图

永宁寺复原图

永宁寺复原图

永宁寺复原图太学遗址

始建于建武五年(29),在校太学生曾多达3万余人。熹平四年(175)于太学讲堂前立石碑46块,史称熹平石经。至曹魏正始二年(241),又立石经28块,史称正始石经。

太学遗址分为东西两大部分,东部达3万平方米以上,西部也有2万平方米左右。在遗址内部有大面积的夯土建筑遗址,有一排排的建筑房基,或为东西长方形,或为南北长方形,排与排之间距离相等,排列有序。太学是古代传授儒家学说的最高学府。熹平石经是我国最早的官定儒学经本。东汉灵台遗址在内城南郊,今洛阳市伊滨区岗上村与大郊寨之间。

灵台

灵台创建于光武帝中元元年(56),是当时最大的国家天文台。曹魏、西晋相继使用,达250余年之久。灵台遗址範围达4万多平方米,中心建筑是一座方形夯土高台,东西残宽31米,南北残长41米,残高8米余。东汉杰出科学家张衡(78~139),曾先后两次任太史令10多年,领导、主持和参与了灵台的天象观测和天文研究。 灵台遗址

灵台遗址

灵台遗址

灵台遗址金墉城

位于内城西北角的金墉城,为曹魏明帝所筑。南北长1048米,东西宽255米,总面积26万平方米,城小而固,魏晋时被废帝、后多安置于此。唐初,洛阳县治设金墉城,贞观六年(632)移于东都毓德坊,金墉城遂废。经勘察发现三座小城连在一起,平面呈"目"字形。城外有河水环流,各城门阙皆有遗蹟。城内发现夯筑台基多处,以及砖砌基址、水池等。

永宁寺

北魏时,增修外廓城,长、宽各约10公里和7公里。城内外建有佛寺1367所,而以皇家寺院永宁寺最为豪华壮丽。永宁寺在宫城外西南面,初创于北魏熙平元年(516),建成16年后被雷击焚毁。据勘测南北长305米,东西宽260米,中心为塔,塔基为方形,上下两层,下层位于今地表之下,上层基座长宽各38.2米,高2.2米,四面原以青石垒砌镶包。在发掘塔基的过程中,出土一批工艺精湛的泥塑造像,给研究北魏佛教艺术提供了珍贵资料。另有石雕、瓦、瓦当等建筑材料。平等寺北齐造像碑俗称寺里碑,在汉魏故城内城东垣外,今偃师市寺里碑村南。计四通,下部皆深埋于地下,地表裸露部分,高约1.5~2米不等。碑上雕有佛、菩萨、弟子像,结跏趺坐的六佛图,姿态优美的飞天,慢步行进的大象,造型生动的猛兽,以及帐幔、火焰、莲花等,内容丰富,题材多样,为北齐所遗存下来的少数佛教艺术珍品之一。1962年开始对汉魏故城遗址进行全面考古发掘,发掘工作至今仍在进行。 永宁寺

永宁寺

永宁寺

永宁寺图书汉魏洛阳故城

图书信息

作 者: 段鹏琦 着 出 版 社: 文物出版社

出版时间: 2009-4-1

版 次: 1

页 数: 205

印刷时间: 2009-4-1

开 本: 32开

印 次: 1

纸 张: 胶版纸

I S B N : 9787501021611

包 装: 平装

编辑推荐

20世纪是中国文物与考古界开始科学探索的时代。站在新世纪的门槛上,翻开这套书,重温那些重大发现不断、研究成功迭出的激动人心的岁月,也许就能看到奋斗的足迹,也许就能触动智慧的火花,也许就可以在学术前沿开始一轮新的接力……

内容简介

《20世纪中国文物考古发现与研究丛书》是一套学科发展史和学术研究史丛书。其内容包括对20世纪考古与文物工作概况的综合阐述;对一些重要的考古学文化和古代区域文化研究情况的叙述;对文物考古的专题研究;对重要的文物考古发现、发掘及研究的个例纪实。

本书以时代为序,详细论述了汉魏洛阳城的发展、变迁,对其各个历史时期的形制特点进行了深入的分析,并较为全面的总结了20世纪相关重要发现和学术成果,为今后的研究提供了翔实的资料。书中配彩图7幅,插图34幅。

作者简介

段鹏琦,一九三八年出生于河南偃师。一九六三年毕业于北京大学历史系考古专业,同年九月分配到中国社会科学院考古研究所工作。退休前任汉唐研究室副主任。研究领域为汉唐考古,主要从事田野考古工作。一九八二年至一九九三年任汉魏洛阳城考古队队长,主持该古城遗址的考察工作。在此期间,还参加了其他遗址的发掘。发表了一系列考古发掘报告、简报和论文。

图书目录

前言

一 汉魏洛阳城的地理环境

(一)洛阳盆地地理概貌

(二)古洛河河道不同于今洛河

(三)城址区域古地貌管窥

二 汉魏洛阳城的历史沿革

(一)有关文献记载

(二)西周一北魏历代城址的发现

1.60年代的大规模考古勘探

2.现存诸城垣解剖

3.北魏洛阳外郭城考察

4.金墉城诸城垣试掘

(三)与城址沿革相关问题的初步探讨.

1.关于西周城选址

2.关于“秦时已有南、北宫”

3.关于汉至晋代洛阳城大城形制

4.关于北魏修建外郭城

三 汉魏洛阳帝都的城市概貌

(一)东汉洛阳城城市布局

1.城门、道路及城内交通状况

2.宫殿区研究

3.城内外宫殿区以外的建筑

(二)魏晋洛阳城城市布局

(三)北魏洛阳城城市布局

1.宫城

2.内城

3.外郭城

四 汉魏洛阳城各类建筑遗址的发掘与研究

五 手工业和商市遗址

六 汉魏洛阳的水道网路及漕运

七 与东汉建设洛阳、东晋收复洛阳相关的墓葬

八 汉魏洛阳城遗址考察工作展望

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯