宣光之战

公元1884年(清光绪十年)冬至1885年春,在中法战争(越南语:Thanh-PhápChiến tranh 清法战争)中,清军在越南宣光(越南语:Tuyên Quang )对法军进行的一次大规模长时间的攻城作战。史称宣光之战(越南语:TrậnTuyên Quang 或法清战宣光 Pháp đánh thành Tuyên Quang )

基本介绍

- 中文名:宣光之战

- 外文名:the war of xuanguang

经过

宣光的特殊地理位置

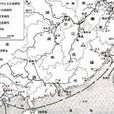

位于越南北圻中部的宣光,是极具战略意义的水陆交通枢纽,陆路可达中国滇桂两省,水路可顺红河直抵河内。清军获此枢纽,可使北圻战场东西两条战线联为一气,有利于攻克河内,收复北圻;法军若能坚守此要冲,即可获得北圻西线战场的主动权。特殊的地理位置与战略价值,使宣光成为北圻战场中法两军必争之地。

宣光城依山傍水,筑有石墙和炮台,仅东面临江,江面可通火轮。城堡居高临下,地势险要,易守难攻,由600名法军及一部分越南附庸兵驻守。

战役经过

1884年10月中旬,北圻战场西线清军主帅、云贵总督岑毓英根据清廷正式对法宣战后确定的东南沿海防御、北圻陆路反攻的战略方针,指挥滇军、黑旗军分两路进军:一路为刘永福黑旗军10营3700人和滇军5营2500余人,陆续占领宣光外围地区,达成对宣光包围的战役态势;另一路滇军7000人南下至夏和、清波等处,进逼端雄、临洮、威胁兴化、山西,以牵制河内法军。

法军战术为用战壕沟通江岸与城堡的联繫;另外,城堡前方有一座宝塔,法军以塔为前沿阵地,在塔上安设一个哨所,也用深战壕沟通哨所与城堡间的联繫。平时哨所发现情况,即用电话通知城内守军。加上法军火炮射程远,火力猛,守军武器装备精良,而滇军又无攻坚大炮和攻坚技术,即使派士兵冲锋至城下安放地雷,也无法炸开城池,反而在法军的枪林弹雨中牺牲大量的士兵。于是岑毓英採取“围城打援”的战略。

11月初,法军多次沿清河船运援兵赴宣光,均于左育地方遭黑旗军截击,损失较大。法军又派大型军舰5艘、商船1艘,拖带木船10余只,满载2000余名侵略军,逆水而上,18日到达左育,与黑旗军、滇军激战12个小时后,被迫撤退至端雄。20日凌晨,法军第5次沖至左育,以一部兵力登岸,从陆路攻击黄守忠部。黄守忠部先败,刘永福恐后路被抄,撤出左育,法军得以冲到宣光,与城内守军会合,使宣光法军得到加强,给清军的进攻增加了困难。

12月以后,清军围城部队又有增加,总兵力达1.6万人,岑毓英也于1885年1月上旬进扎馆司,亲临前线指挥。26日,清军6000人从城南发起强攻,一举攻克并焚毁法军城南大寨,直逼城下,并于31日夺取城南炮台。法军龟缩城内,困守孤城,清军各营逼扎城根。

2月,清军採用挖地道炸城墙的战法连续攻城,均被法军强大火力击退。

为解宣光之围,法远征军新任总司令波里也亲率第1旅溯河西援,中途被左育黑旗军击毙千余名,余部于3月上旬进入宣光城。接着,法军5000余人,再攻左育。

岑毓英见宣光法军实力大增,知攻城无望,乃令各军撤围。东、西线清军合围法军的战略目的未能实现。

评价

此次攻城战役,清军先后伤亡近4000人,歼灭法军2000余人。由于清军长期顿兵坚城;徒伤精锐,加之没有解决好“围点”与“打援”的协调配合等问题,以致此战成为一次得不偿失的消耗战。

宣光之战虽然没有完成占领宣光城的战斗任务,但中国军队在岑毓英的指挥下,团结一致地与法国侵略军作了决死战斗,构成了抗法战争中惨烈的一幕,是中法战争的重要组成部分;同时它牵制了法国侵略军在北圻战场上一半的主力部队,极大地减轻了东线粤军的压力,为冯子材后来在镇南关反攻法国侵略军,客观上準备了条件。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯