氨-空气燃料电池

燃料电池是一种新型的化学电源,能够将燃料的化学能直接转化成电能。因为电池消耗的活性物质并不储存在电池内部,而是通过外部不断输入到电池里,从而不断产生电能。这类电池具有转换效率高、容量大、比能量高、功率範围广、不用充电等优点,但由于成本高,系统比较複杂,仅限于一些特殊用途,如飞船、潜艇、军事、电视中转站、灯塔和浮标等方面。

氨作为一种富氢燃料,具有良好的产业基础,价格低廉,因此作为燃料电池燃料具有很大的发展潜力。

基本介绍

- 中文名:氨-空气燃料电池

- 外文名:Ammonia-Air Fuel Cell

- 正极:空气中的氧

- 燃料:氨气

- 分类:直接供氨式和间接供氨式

- 类别:燃料电池

燃料电池介绍

化学电源种类很多,目前常见的分类如下四类:

- 原电池即一次电池:电池的活性物质装在电池内部。当活性物质消耗完之后,电池失去工作能力。如常用的锌-锰乾电池。

- 蓄电池即二次电池:电池活性物质也在电池内部,当电池消耗到一定成都后,电池便不能正常放电 。通过充电,使电池的活性物质恢复,即可继续放电使用。如常用的镍-镉蓄电池。

- 储备电池:一般将这种电池做成乾燥状态,长期保存。使用之前加入电解质溶液,使其活化,如储备式锌-空气电池等。

- 燃料电池:燃料电池是一种将燃料的化学能直接转化为电能的转换装置。为电池消耗的活性物质并不储存在电池内部,而是通过外部不断输入到电池里,从而不断产生电能。

燃料电池又有“化学发电机”之称。因为它和火力发电机及油机一样,都是将燃料用氧气氧化,同时产生电能和热能,但是火力发电机和油机是把化学能先转化为热能,再转化为机械能,最后转化为电能,因而效率很低。一般的发电厂转换效率约为30-40%之间,而燃料电池因为将燃料的化学能直接转化为电能,因为理论热效率很高,可以达到90%,实际的转化效率目前可达60-70%,仍比火力发电机和油机高很多。

分类

直接供氨燃料电池

直接供氨燃料电池(DAFC)内,氨被直接输送到燃料电池的阳极,并在催化剂作用下氧化:

直接供氨燃料电池的阳极反应为:

阴极反应为:

由于氨很容易与水分子结合,在进入含水电解质时会产生少量的质量损失:又由于运行过程中如果供氨速度太慢还会产生大量的活化损失,因此相对氢燃料电池,目前直接供氨燃料电池的效率和功率密度也都较低。

供氨水式燃料电池

供氨水式燃料电池间接供氨燃料电池

间接供氨燃料电池(IAFC)系统中,氨首先经过重整装置被分解成氨气和氢气,再供给燃料电池。

氨分解一般是在催化剂的作用下加热后实现的:

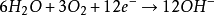

(1)炉外分解装置(EFAS)

炉外燃烧室分解装置是研究得比较多的一种氨分解装置,它的最大优点就是可以充分利用阳极尾气中残余的可燃成份氢和氨,从而减少损失。採用炉外分解装置,重整气中的H2质量分数可达到75%。

炉外分解装置

炉外分解装置(2)利用废热的分解装置(WHAS)

硷性燃料电池的工作温度为20-65℃时,尾气中的废热可用热泵加以回收,为氨气分解提供所需要的能量。

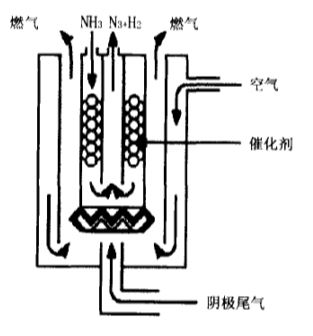

(3)自热氨分解装置(ATAS)

在这种分解装置中,氨的燃烧和催化分解同时进行,其中燃烧反应为分解反应提供能量。由于两种反应在同一空间进行,所以热传递充分分解速度快,氨的转化率非常高,可以达到99%。

自热氨分解装置

自热氨分解装置套用领域

作为极具发展前途的新动力电源,氢氧燃料电池的套用领域是多方面的:大型电站发电、便携移动电源、应急电源、家庭电源、飞机、汽车、军舰等。

氨非常适合作为硷性燃料电池的氢源,随着硷性燃料电池技术的发展,氨的套用越来越少到关注。ZAP和Apollo能源系统公司最近宣布已经在相关的技术开发上去的突破性进展,新研製的燃料电池由泡沫铅电极製成,比普通酸性铅电池更加轻巧,电能密度也更大,燃料电池中的燃料主要来自于氨溶液分解后产生的氢气。目前已经计画开发採用该新技术的新型汽车。

氨作为燃料电池氢能载体,分解装置结构简单、效率较高,特别是携带方便,价格低、製造技术成熟,非常适合作为车用燃料电池的氢源。

氨作为氢能载体,应当是目前解决燃料电池的氢能来源的有效途径之一。当然,它的推广还存在一些问题,例如与PEMFC一样,氨燃料电池成本远高于内燃机,实际效率也还不理想。随着研究的深入和技术的进步,相信这些问题应当可以解决。

氨作为燃料电池氢能载体,分解装置结构简单、效率较高,特别是携带方便,价格低、製造技术成熟,非常适合作为车用燃料电池的氢源。

氨作为氢能载体,应当是目前解决燃料电池的氢能来源的有效途径之一。当然,它的推广还存在一些问题,例如与PEMFC一样,氨燃料电池成本远高于内燃机,实际效率也还不理想。随着研究的深入和技术的进步,相信这些问题应当可以解决。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯