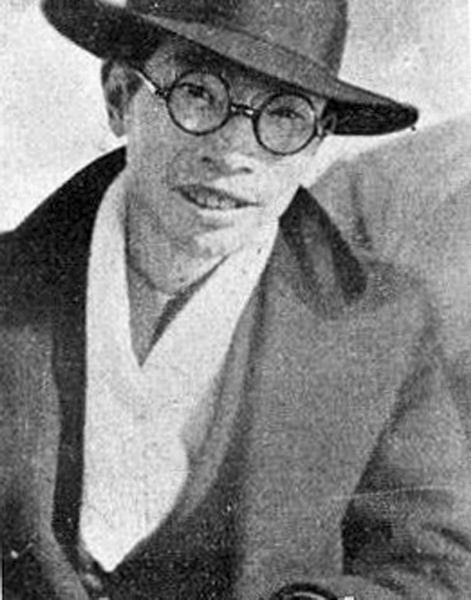

沈西苓

沈西苓(1904年—1940年12月17日),原名沈学诚,笔名叶沉,出生于浙江省湖州市德清县,中国内地导演、编剧、演员,毕业于浙江甲种工业学校(今浙江理工大学)。

1933年,执导个人首部电影《女性的吶喊》。1934年,执导剧情电影《女儿经》。1935年,由其自编自导的爱情电影《船家女》上映。1937年,自编自导剧情电影《十字街头》。1939年,执导剧情电影《中华儿女》。1940年12月17日,沈西苓在重庆病逝,享年36岁。

基本介绍

- 中文名:沈西苓

- 别名:沈学诚(原名)、叶沉(笔名)

- 国籍:中国

- 出生地:浙江省湖州市德清县

- 出生日期:1904年

- 逝世日期:1940年12月17日

- 职业:导演、编剧、演员

- 毕业院校:浙江甲种工业学校(今浙江理工大学)

- 代表作品:女性的吶喊、女儿经、乡愁、船家女、十字街头、中华儿女

人物经历

1913年,沈西苓随家人迁居杭州。早年就读于浙江甲种工业学校(今浙江理工大学)染织科。从学校毕业后东渡日本,进入京都高等工业学校染织图案系就读。在日本留学期间,沈西苓结识日本戏剧家秋田雨雀、村山知义。1924年,在日本东京筑地小剧场跟村山知义实习剧场艺术。

1928年,回到上海,投身于左翼文艺运动,加入了创造社,并在上海美术专科学校及中华艺术大学任教,撰写影剧评论和翻译外国文艺作品。

1930年2月,与许幸之等组织发起中国第一个左翼美术团体时代美术社;3月,与鲁迅等联名发起并组织成立中国左翼作家联盟;同年,与夏衍、冯乃超等共同编辑出版左翼戏剧刊物《艺术》,随即遭国民党反动政府查禁。

1931年,先后在天一、明星等影业公司任职。1933年,执导个人首部电影《女性的吶喊》,该片由王莹、王吉亭等联合主演;同年,执导由顾兰君、赵丹合作主演的剧情电影《上海二十四小时》;2月,当选为中国电影文化协会执行委员,并担任宣传部的领导工作;9月,参演以1925年万县惨案为题材的话剧《怒吼罢,中国!》。

1934年,执导由朱秋痕、高占非、胡蝶联合主演的剧情电影《女儿经》;同年,执导由高倩苹、梅熹共同主演的抗战电影《乡愁》。1935年,由其自编自导的爱情电影《船家女》上映。1936年7月,在明星影片公司二厂担任编导。

1937年,自编自导由赵丹、白杨共同主演的剧情电影《十字街头》,在执导该片的同时,还积极从事国防戏剧运动,与夏衍、尤兢、凌鹤等集体创作了国防戏剧《撤退赵家庄》;同年,参加进步话剧团体光明剧社和业余实验剧团,执导了《武则天》、《醉生梦死》等舞台剧;随后,他脱离了明星公司,加入了联华电影公司;7月,当选为电影界工作人协会常务理事;接着,创作独幕剧《在烽火中》;此外,还与夏衍、尤兢、凌鹤等集体执导了三幕剧《保卫芦沟桥》。

1938年1月,当选为中华全国电影界抗敌协会第一届理事;同年,担任中国电影摄影场的编导;此外,还担任了剧情电影《日出》的编剧。1939年,执导以抗战为题材的剧情电影《中华儿女》。1940年12月17日,沈西苓在重庆病逝,享年36岁。

个人生活

沈西苓的父亲为高级职员,担任杭州丝厂纬成公司的总会计,生有一女二子,沈西苓排行第二,上有姐姐沈兹九(1898年),下有弟弟沈学源(1909—1985)。

1931年,沈西苓在杭州与一位徐姓的女子结婚,这是一次由家长包办的婚姻,徐氏也是德清人,一直是纬成丝厂的工人;后来,两人感情不合,长期分居。1937年,在上海与同为电影工作者的孙德(无锡人)结婚,后来生下一女。

主要作品

导演作品

| 时间 | 名称 | 类型 |

|---|---|---|

1939年 | 《中华儿女》 | 电影 |

1937年 | 《一年间》 | 舞台剧 |

1937年 | 《塞上风云》 | 舞台剧 |

1937年 | 《民族万岁》 | 舞台剧 |

1937年 | 《保卫芦沟桥》 | 三幕剧 |

1937年 | 《醉生梦死》 | 舞台剧 |

1937年 | 《武则天》 | 舞台剧 |

1937年 | 《十字街头》 | 电影 |

1935年 | 《船家女》 | 电影 |

1934年 | 《女儿经》 | 电影 |

1934年 | 《乡愁》 | 电影 |

1933年 | 《女性的吶喊》 | 电影 |

1933年 | 《上海二十四小时》 | 电影 |

编剧作品

| 时间 | 名称 | 类型 |

|---|---|---|

1939年 | 《中华儿女》 | 电影 |

1938年 | 《日出》 | 电影 |

1937年 | 《十字街头》 | 电影 |

1935年 | 《船家女》 | 电影 |

1934年 | 《女儿经》 | 电影 |

1934年 | 《乡愁》 | 电影 |

1933年 | 《女性的吶喊》 | 电影 |

参演话剧

| 时间 | 名称 |

|---|---|

/ | 《西线无战事》 |

/ | 《炭坑夫》 |

1933年 | 《怒吼罢,中国!》 |

人物评价

沈西苓坚守着通过电影来反映现实生活中的社会矛盾与阶级对立,通过对比贫富悬殊的日常细节来揭示不公,唤起大众的觉醒与反抗。在审美艺术上,他注重动态镜头,藉助静态化剪接使得画面更加自然流畅。他始终怀抱着对祖国的忠诚和热爱,坚守进步文化观念,用电影及话剧来反抗当时的残酷统治,用艺术形式来鼓励当时人民勇敢斗争。由此形成了强烈的现实主义、爱国主义和人道主义的电影风格。而且,他特别注重银幕画面的叙事作用,依赖镜头语言来进行表现,大量移动拍摄设备的使用,改变了原来单一视点拍摄的固定造型格局,形成了连续性的平面叙事故事(《当代电影》评)。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯