逆温层

逆温层指大气对流层中气温随高度增加的现象的层带。对流层中气温一般随高度增加而降低,但由于气候和地形条件影响,有时会出现气温随高度增加而升高的现象。逆温层能阻碍空气作上升运动,加剧空气污染。

基本介绍

- 中文名:逆温层

- 外文名:thermal inversion layer

- 逆温类型:平流湍流辐射下沉锋面

- 危害:逆温层对人们的健康造成危害

- 出现範围:大气层中的对流层低层

含义

逆温层指大气对流层中气温随高度增加的现象的层带。对流层中气温一般随高度增加而降低,但由于气候和地形条件影响,有时会出现气温随高度增加而升高的现象。

地面辐射冷却、空气平流冷却、空气下沉增温、空气湍流混合等。受高压脊(如副热带高压脊、大陆性反气旋南下)或热带气旋外围下沉气流区支配下都有机会出现逆温层。

类型

逆温的类型有辐射逆温、下沉逆温、湍流逆温、平流逆温和锋面逆温。出现逆温现象的一层气体,称为逆温层。

平流逆温

暖空气平流到冷的地面或冷的水面上,会发生接触冷却作用,愈近地表面的空气降温愈多,而上层空气受冷地表面的影响小,降温较少,于是产生逆温现象。这种因空气的平流而产生的逆温,称平流逆温。

但是平流逆温的形成仍和湍流及辐射作用分不开。因为既是平流,就具有一定风速,这就产生了空气的湍流,较强的湍流作用常使平流逆温的近地面部分遭到破坏,使逆温层不能与地面相联,而且湍流的垂直混合作用使逆温层底部气温降得更低,逆温也愈加明显。另外,夜间地面辐射冷却作用,可使平流逆温加强,而白天地面辐射增温作用,则使平流逆温减弱,从而使平流逆温的强度具有日变化。平流逆温的强度,主要决定于暖空气与冷地面之间的温差。温差愈大,逆温愈强。

湍流逆温

由于低层空气的湍流混合而形成的逆温,称为湍流逆温。

其形成过程可用右图来说明。图中AB为气层原来的气温分布,气温直减率(γ)比干绝热直减率(γd)小,经过湍流混合以后,气层的温度分布将逐渐接近于乾绝热直减率。这是因为湍流运动中上升空气的温度是按乾绝热直减率变化的,空气升到混合层上部时,它的温度比周围的空气温度低,混合的结果,使上层空气降温。空气下沉时,情况相反,会使下层空气增温。所以,空气经过充分的湍流混合后,气层的温度直减率就逐渐趋近乾绝热直减率。图中CD是经过湍流混合后的气温分布。这样,在湍流减弱层(湍流混合层与未发生湍流的上层空气之间的过渡层)就出现了逆温层DE。

辐射逆温

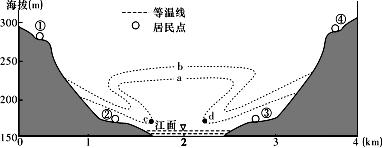

由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温,称为辐射逆温。右图表明辐射逆温的生消过程。图中a为辐射逆温形成前的气温垂直分布情形;在晴朗无云或少云的夜间,地面很快辐射冷却,贴近地面的气层也随之降温。由于空气愈靠近地面,受地表的影响愈大,所以,离地面愈近,降温愈多,离地面愈远,降温愈少,因而形成了自地面开始的逆温(右图 b);随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(右图 中c);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(右图中d、e)。

辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强。夏季夜短,逆温层较薄,消失也快。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。在山谷与盆地区域,由于冷却的空气还会沿斜坡流入低谷和盆地,因而常使低谷和盆地的辐射逆温得到加强,往往持续数天而不会消失。

下沉逆温

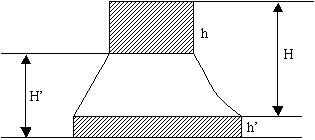

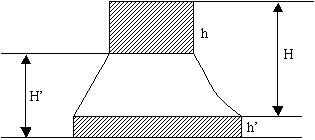

如右图 所示,当某一层空气发生下沉运动时,因气压逐渐增大,以及因气层向水平方向的辐散,使其厚度减小(h'<h)。如果气层下沉过程是绝热的,而且气层内各部分空气的相对位置不发生改变,这样空气层顶部下沉的距离要比底部下沉的距离大,其顶部空气的绝热增温要比底部多。于是可能有这样的情况:当下沉到某一高度上,空气层顶部的温度高于底部的温度,而形成逆温。这种因整层空气下沉而造成的逆温,称为下沉逆温。

下沉逆温多出现在高气压区内,範围很广,厚度也较大,在离地数百米至数千米的高空都可能出现。冬季,下沉逆温常与辐射逆温结合在一起,形成一个从地面开始有着数百米的深厚的逆温层。由于下沉的空气层来自高空,水汽含量本来就不多,加上在下沉以后温度升高,相对湿度显着减小,空气显得很乾燥,不利于云的生成,原来有云也会趋于消散,因此在有下沉逆温的时候,天气总是晴好的。

锋面逆温

锋面是冷暖气团之间狭窄的过渡带,暖气团位于锋面之上,冷气团在下。在冷暖气团之间的过渡带上,便形成逆温。

在自然界,逆温的形成常常是几种原因共同作用的结果。无论逆温是怎样形成的,只要逆温出现,对天气均有一定影响。逆温层能阻碍空气的垂直运动;大量烟尘、水汽等聚集在逆温层下面,使能见度变坏,也易造成大气污染。

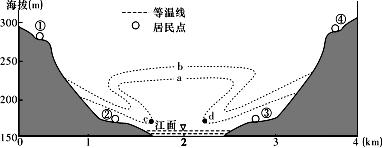

地形逆温

多发生在山谷或盆地。夜晚山坡上降温快,冷空气沿斜坡流入低谷和盆地,使原来的较暖的空气受挤抬升,出现的温度倒置现象。

影响

对部分地区

1.极地(中纬度或温带)低层有逆温层,气层稳定,大陆气团Pc低温、乾燥,天气晴朗,冬季多霜、雾,主要分布于北半球中纬度大陆上的西伯利亚、蒙古、加拿大、阿拉斯加一带极地。

2.热带大陆西岸沙漠处在冷洋流海岸,逆温现象严重(如热带大陆西岸沙漠)而形成乾燥气候。

3.南北纬 10 °之间的範围内中层常有逆温层副热带高压控制的海洋上赤道气团E湿热不定,天气闷热,多雷暴 。

4.副高内的天气以晴朗、少云、微风、炎热为主:副高範围内盛行下沉气流,在低层普遍形成逆温层,尤其高压东部逆温层较厚、较低。逆温层阻挡着对流运动的发展和水分垂直输送,导致逆温层以下空气潮湿,相对湿度达80%以上;而逆温层以上空气乾燥,相对湿度在50%以下。导致副高内的天气,以晴朗、少云、微风、炎热为主。

对天气

1.它会阻碍空气垂直运动的发展,使大量烟、尘、水汽凝结物聚集在其下面,使能见度变坏等。

2.受逆温层影响的地区,大气都趋于稳定,对流不易发生,因此,除寒潮所带来的逆温外,一般逆温现象都会引致地面风力微弱,空气中的悬浮粒子因而聚积而使空气的质素变得恶劣。

防护

逆温层对人们的健康造成很大危害。为了儘量避免它的不利影响,保护人类环境,维护人民生命财产的安全,我们一方面必须详细了解低层大气中的逆温层,找出其规律性,这样才能对于防止大气污染提供可靠的气象依据。另一方面,要採取必要的措施,想方设法防止逆温层的产生,这就是要减少或消除污染源,大力种树、种草、种花等,绿化美化环境。

危害

在逆温层中,较暖而轻的空气位于较冷而重的空气上面,形成一种极其稳定的空气层,就象一个锅盖一样,笼罩在近地层的上空,严重地阻碍着空气的对流运动,由于这种原因,近地层空气中的水汽、烟尘以及各种有害气体,上天无路,入地无门,只有飘浮在逆温层下面的空气层中,有利于云雾的形成,而降低了能见度,给交通运输带来麻烦,更严重的是,使空气中的污染物不能及时扩散开去,加重大气污染,给人们的生命财产带来危害。近代世界上所发生的重大公害事件中,就有一半以上

最新报导

武汉遭遇雾霾逆温层作怪北方雾霾吹来

2016年10月19日,灰白色的雾霾始终罩在武汉上空,监测数据显示,从昨天凌晨0点到昨晚6点,武汉空气中PM2.5均超标,空气品质从良降至轻度污染,算是今年入秋来首场雾霾。市环境监测中心的监测数据显示,从18日夜晚开始,武汉城区PM2.5浓度逐步上升,昨天凌晨5点达到114微克/立方米,为“轻度污染”等级。下午3点后,随着小雨降临,PM2.5下降到100微克/立方米,但仍为“轻度污染”。

市环保局相关负责人介绍,这是武汉自10月8日入秋以来,出现的首场雾霾污染。分析其原因,一方面是武汉地区地面风力较小,相对湿度较大,近地面存在逆温,大气扩散条件较差,产生雾霾;另一方面,近日华北一带出现雾霾污染,受地面北风影响,我市出现一次区域传输过程,加重污染形成。据市气象台称,今天,武汉扩散条件有所改善,预计城区颗粒物浓度将缓慢下降。未来24小时,随着降雨天气到来,空气污染气象条件预报等

逆温层成雾霾“帮凶”

岁末年初,雾霾频扰,为什幺雾霾总是频频来袭?如何打破“霾”循环怪圈?深陷霾扰,该如何科学应对?霾是大量细微的颗粒物均匀地浮游在空中,这些微小颗粒物尺寸大多数小于1微米,肉眼不可见,它们使空气混浊,水平能见度小于10公里。

这些悬浮的细小颗粒物本来在各处漫无目的地飘摇散落,无意危害人间,是一股神奇的力量将他们召唤聚集,终成四面“霾”伏之势,这就是雾霾的帮凶——逆温层。马学款说,逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,使城市上空出现了高空比低空气温更高的逆温现象。污染物在正常气候条件下,从气温高的低空向气温低的高空扩散,逐渐循环排放到大气中,但是逆温现象下,低空的气温反而更低,导致污染物的停留,不能及时排放出去。逆温层阻碍了空气的垂直对流运动,抑制了烟尘、污染物、水汽凝结物的扩散,几十米甚至几百米厚的逆温层像一层厚厚的被子罩在城市的上空,近地面的污染物“无路可走”,只好“原地不动”,越积越厚,烟尘遮天蔽日,空气污染势必加重。

冬季更加容易发生雾霾便与逆温层有关。专家介绍,冷空气的密度要比暖空气的大,简单来说就是,冷空气总想往下沉,而暖空气总想往上跑。在冬季,夜间,地面向外发出大量辐射,迅速降温,而由于白天接收到的太阳辐射又相对较少,这样就造成了近地面空气温度低,而高层空气温度高,因此近地面的冷空气不会向高空运动,高层的暖空气也不愿意降落到地面,于是各自保持着稳定的状态,在垂直方向上也就没有了空气交换,这样更容易形成雾霾。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯