茶园山无名氏夫妻墓

茶园山无名氏夫妻墓(又名茶园山南宋端平二年墓),位于福建省福州市鼓楼区杨桥西路茶园山国小内。1986年8月,因学校修建操场而被发现。墓中出土了包括400多件丝织品在内的大量珍贵文物,在当时国内考古界轰动一时。

基本介绍

- 中文名称:茶园山无名氏夫妻墓

- 出土地点:福州市鼓楼区杨桥西路茶园山国小

- 馆藏地点:福州市博物馆

- 所属年代:南宋

- 发掘时间:1986年8月

- 墓主身份:南宋高级将领(推测)

- 发掘单位:福建省考古所

墓葬规格

茶园山无名氏夫妻墓位于福建省福州市鼓楼区杨桥西路茶园山国小内。1986年8月,学校修建操场时发现。福建省文物管理委员会、省博物馆在校方配合下进行发掘清理。此墓系砖石结构三圹并列夫妇合葬墓,方向45度,各圹均为石板砌筑,长2.3米、宽1.2米、高1.15米。圹顶复盖4块长1.35~1.5米、宽0.52~0.75米、厚0.21~0.28米的长方形花岗岩石板,以石灰勾缝。圹内以长0.28米、宽0.11米、厚0.08米的青砖砌成椁室,砖上印有“淳祐拾年”铭记,椁顶用8块长1.29米、宽0.32米、厚0.11米的长方形青砖横向铺盖,墓底平铺青砖两层。石圹与砖椁间隙注满松香,墓圹顶部覆以三合土封顶,结构相当牢固。(引自《福州茶园山南宋端平二年墓发掘简报》) 古墓现场出土情况

古墓现场出土情况

古墓现场出土情况

古墓现场出土情况墓主身份之谜

上世纪八十年代末,福建省福州市出土了一座保存完整的南宋墓葬,墓主人夫妇的尸身保存完好。 茶园山无名氏夫妻墓出土的三层漆盒

茶园山无名氏夫妻墓出土的三层漆盒

茶园山无名氏夫妻墓出土的三层漆盒

茶园山无名氏夫妻墓出土的三层漆盒专家根据尸体的保存情况推测,茶园山宋墓墓主夫妇的死亡时间相差不远,且是同时下葬的。为了进一步弄清两人的死亡真相,专家决定对他们的遗体做进一步的医学研究。在对男墓主进行的第二次X光检测发现,其腰部脊椎有脱位现象,这让专家们十分震惊。人体脊柱是骨头与软组织的一个综合性结构,上接颅骨,下至骶骨。脊柱看上去坚硬,支撑着人体的大部分重量,其实极易受伤,这是因为脊柱是由24块椎骨连线而成的,并非封闭结构。脊椎断裂是一个致命伤,严重时会导致死亡。

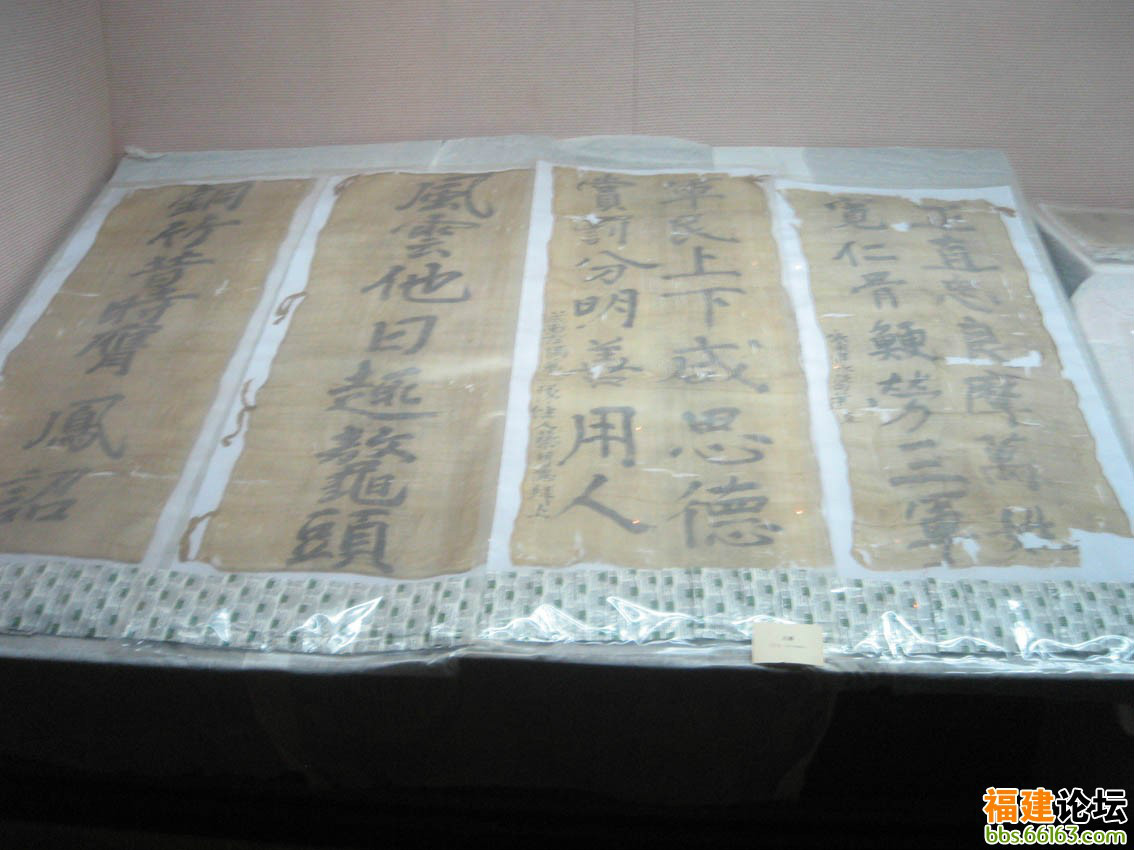

男墓主的脊柱的确受损严重。这一重要发现部分地解开了男墓主死因之谜——由于脊柱突然断裂,男墓主在短时间内死亡,这也就是为什幺他看上去身体壮硕,丝毫没有遭受病痛折磨并出现消瘦的原因。由此同时,考古工作者在整理棺椁中的随葬品时发现了一个重要线索一——男墓主腰间的一根用丝绸包裹的玉带。在宋朝,三品以上的高级官员都佩戴玉带。不过,这只是一根仿製的木玉带。联繫到那些出土的珍贵衣物,专家推测,男墓主在世时可能是一个级别很高的官员,但在死后下葬时,家人没有将他的玉带随葬,而是放了一根假玉带。在这个没有墓志铭的古墓中唯一能推测墓主人身份的就是几对帛幡(輓联),帛幡如下: 出土的帛幡

出土的帛幡

出土的帛幡

出土的帛幡铜竹昔时膺凤诏,风云他日趣鳌头。

军民上下鹹思德,赏罚分明善用人。

正直忠良摩万姓,宽仁骨鲠劳三军。

军民搵泪持杯送,无福登消好帅君。

后来,在清理男墓主棺椁中成卷的丝绸时,取得了突破性进展——发现了一副帛幡,这幅帛藩上书写着:

出土的帛幡

出土的帛幡夔门日日望君来,

鄂渚人怀去后思。

争似早登黄阁去,

普天霖雨总无思。

鄂渚人怀去后思。

争似早登黄阁去,

普天霖雨总无思。

(注:这幅帛藩福州市博物馆没有展出)

其中第一句内容意思是:男墓主的家人每天都在急切地盼望他从夔门归来。夔门,又名瞿塘关,两岸高山凌江夹峙,是长江从四川盆地进入三峡的大门。这一发现令所有人都大吃一晾,因为男墓主的确切死亡地点在距离福州 1200千米的长江夔门一带。这是一个重大发现,因为一个朝廷高官在离家千里的夔门死于非命,当年一定发生了什幺重大事情。

的确切死亡地点在距离福州 1200千米的长江夔门一带。这是一个重大发现,因为一个朝廷高官在离家千里的夔门死于非命,当年一定发生了什幺重大事情。其中一幅帛藩中写着入葬年份:端平乙未(公元1235年)。有点历史常识的都知道,蒙古大规模攻击南宋开始于公元1235年

而湖北和夔门一带恰恰是当年和蒙古人激战的最前线。由此,男墓主的身份渐渐明朗了,他很可能是一位战死的高级将领。专家为我们勾勒出了他生命中的最后时光:在毫无防备的情况下,他被人从后面给以致命一击,牺牲了生命。为了把他完整地、有尊严地送回家,人们对他的尸体进行了防腐处理,将水银从口中灌入体内,同时倒入棺椁内将尸体浸泡。经过长途跋涉,他被送回到福州,而他的夫人除好在他回家的前后几天内也离开了人世,可能属于自然死亡。至于这对夫妇的死亡时间为什幺如此巧合,可能是一个永远也不能解开的秘密。

夔门之战

夔门之战尸身不腐之谜

1986年8月,在我国福州市茶园山一个建筑工地出土了两具古尸,经考证,这是一对生活在南宋末年的夫妇,死亡时间是1235年。让人惊奇的是,在地下躺了700多年后他如今看上去依然完好如初,皮肤湿润,肌肉富有弹性,血管依稀可见,仿佛刚刚入睡不久。

所有生命都遵循自然消亡的规律,为什幺在这具生命已经逝去的躯体上,大自然正常的腐败过程却停滞了呢?我国新疆是世界上出土古尸数量最多且天然保存的地区之一,原因是那里气候乾燥、雨量稀小,特殊的自然环境为尸体保存提供了良好的外部环境。可福州位于我国东部沿海,属于海洋性亚热带季风气候,全年温暖湿润,在这样的环境中尸体完好不腐达数百年之久,实在令人匪夷所思,何况这是一具湿尸,保存难度比干尸更大。

茶园山宋墓古尸的发现让人们联想到了马王堆汉墓。1972年,湖南长沙市郊一座古墓横空出世,让马王堆成为图个震惊世界的名字。在马王堆汉墓中出土了丝织品等大量国宝级文物,其一号墓墓主辛追夫人的湿尸更是宝中之宝。此前发现的保存千年以上的古尸大部分都是木乃伊,即经自然或人工处理的乾尸,马王堆女尸则创造了世界记录,是保存两千余年而不腐的湿尸,形态完鍪,皮肤保持弹性,部分关节还可弯曲,堪称人类历史上的奇蹟。那幺,在1986年福州茶园山出土的这两具古尸又是怎幺一回事呢?

重返人间

1986年8月的一个晚上,气温异常的炎热,一个来电打响了位于福建省考古所办公室的座机,由于办公室与博物馆宿舍距离很近,电话得到了接听。根据电话茶园山国小的施工方汇报,位于鼓楼区的茶园山国小的操场工地内,当天工作时段,被勾机偶然掘出了一座古墓。由于当时天色已晚,事情被推迟至了第二天。次日早上,福建省考古所方面的个别人员到达现场,在经过粗略的查看后错误地认为该墓只是一座明代墓葬,并未给予很大的重视。随即,墓葬发掘的任务被移交给了当时的福建省文物管理委员会和福州市博物馆。由于市文物部门缺乏专业的考古人员,福建省考古所的一批专业队员成为了此次现场发掘的主力军。当时,古墓的墓圹已被施工方的沟土机严重破坏,包裹在墓室外围的青石条以及墓室中的棺木早已暴露在外。考古队当即决定对现场古墓进行抢救性发掘。透过棺椁裂开的缝隙,他们发现里面注满了酱油色的棺液。令人惊异的是:棺液面上竟漂浮着一具古尸的额头!这是一个重大发现,棺木之中竟然保存着完好的古尸,这在福建考古史上可是前所未有的!

通常死者在埋入地下3~5年后,其尸体上的肌肉便腐烂殆尽,只剩下骨架,可在这座已有700多年历史的古墓中,墓主的额头竟然保存完好!棺液通常来源于三个方面:一是古人为了保护尸体往棺内注入防腐液,二是棺外的水渗入棺内,三是尸体自身腐烂后形成液体。茶园山南宋墓的棺底发现了大量的灯心草,酱油色的棺液中或许就含有这些药草的成分。

8月份,正值酷暑,为防止古尸进一步腐烂,出土棺椁必须尽决运到室内。就在人们使用解放牌吊车起吊棺椁时,发生了一件意想不到的事情——在吊起棺椁的瞬间,4吨级的吊车的车身竟然发生了倾斜!这具棺椁看去长约2米、宽约半米,可重量竟然超过了4吨!

在福州闽王祠空地上临时搭建的实验室里,考古人员开启了尘封了700多年的棺木。现场人员惊讶地发现,两个棺木之中均躺着一具保存完好的古代湿尸,尸体上上还包裹着十几件精美的丝织物。在尸体和棺木之间的空隙处,还整齐地安放着大大小小的被包精心包裹起来的衣物和其他用途的丝织品。

在褪掉古尸上的这些衣物后,专家们发现尸体整体保存状况良好,包括皮肤、肌肉都很完整。不过,他们在尸体臀部的两侧发现了一些白色物质,而在这些部位则出现了严重的腐烂现象。专家感到疑惑:如果说这具古尸是经过精心处理才得以保存700多年而不腐的,那这些部位的腐烂是什幺原因造成的呢?这些白色物质又是什幺呢?

化验结果表明,这些白色物质并非什幺稀奇之物,而是从尸体内部流出的脂肪,即所谓的尸蜡。尸体脂肪渗透出来,把衣服和尸体都粘在了一块。专家判断,这具尸体在下葬3-6个月之间出现过腐烂现象,但腐烂进程后来突然停止了。人们直到20世纪初才对尸体腐烂有了科学的认识——尸体腐烂主要是由外来的腐败细菌和自身的蛋白酶造成的。茶园山古尸是否证明:早在700多年前,中国古人已经掌握了配製防腐药物的利学知识?

要破解这具占尸保存完好的秘密,专家决定对它作进一步的检查。

死因调查

X射线检测发现,在茶园山古尸的下腹内分布着大量闪闪发亮的东西,大者约一厘米长,小者仅米粒大小。经鉴定,这些发亮的东西是水银。水银是一种银白色的液态金属,对人体具有强烈的腐蚀作用,可对胃肠道及肾脏造成损害,进而导致毛细血管损伤和血浆损失,严重时会引发死亡。小白鼠实验证明,按每100克体重1毫升水银的比例,将4毫升水银灌入一只体重400克的小白鼠的胃中,小白鼠在短时间内即死亡。有专家指出,古人所说“吞金而死”,很可能不是指吞服贵重且没有毒性的黄金,而是指吞服水银,水银进入食道造成汞中毒,致人死命。那幺,水银是这位古人致死的原因吗?

接下来的解剖发现,在古尸的胃、腹腔和大肠内也满布水银,这让专家们十分震惊:如果说死者死于水银中毒,则不可能有这幺多的水银留存体内。以小白鼠实验为例,解剖发现,4毫升的水银几乎将小白鼠的胃坠破。如此来看,这位古人如果是因吞服大量水银而死,那他在死前必然经受了巨大的痛苦,可他看上去是那样的神态安详。水银看来并非是导致他真正死亡的原因。

专家推测,水银可能与尸体保存措施有关。在与墓主人生活的宋朝并存的契丹王朝,流传着一种特殊的丧葬风俗,即人死后将水银灌入尸体防腐。当年契丹王朝的第一位皇帝耶律阿保机死后,因墓穴还未开始建造,他的尸体停放了整整五年,相传当时就是使用水银来防止尸体腐烂的。关于水银防腐的说法,在我国古代文献中多有记载。据《史记》记载,秦始皇死后其尸体被浸泡在水银棺中。20世纪末,对秦陵地宫的遥感测试表明,里面有大片强汞区域,专家推测,秦始皇陵地宫里可能存有大量水银。

到明代,水银防腐技术更被普遍用于保存尸体。据说在明初,许多镇守边关的将士死后其尸体就是採用水银防腐,然后千里迢迢运回家乡的。明代将领沐英在云南阵亡,当时从云南到南京需要8个月的时间,而其尸体最终被完整地运回了南京。其实,水银防腐的原理很简单:水银是自然界唯一以液态形式出现的金属,而且是重金属,可以起到隔绝空气的作用,细胞膜在与水银结合后不会破裂。 墓主尸体千里迢迢运抵故乡

墓主尸体千里迢迢运抵故乡

墓主尸体千里迢迢运抵故乡

墓主尸体千里迢迢运抵故乡正当专家们为这个研究成果感到兴奋时,考古现场传来的讯息却令他们重新陷入了迷茫——考古人员在同一墓穴里又发现了一具尺寸比较小的棺椁,里面也有一具保存完好的尸体。经考证,这人是男墓主的妻子,一个身材矮小的30多岁的年轻女性。女尸外观完整,头髮乌黑,梳着讲究的髮髻,皮肤比较白皙,还有弹性。在同一座墓穴中出土两具保存700多年仍然完好的古代湿尸,这可是中国考古史上前所未见的重大发现!不过,专家在对女尸进行全身透视后,发现其体内并没有水银。

这时,专家想到了解剖男墓主尸体时的一个细节:尸蜡把衣服和尸体粘在了一起。通常情况下,一个若因慢性疾病死亡,从生病到死亡,其体内的脂肪会经历一个逐渐被消耗的过程,最终留下一个消瘦的躯壳,即便有皮下脂肪也所剩无几。男墓主的死亡年龄在40岁左右,解剖未发现任何外,死时皮下脂肪丰富,以至在埋葬后溢出并将衣服同尸体粘在了一起。这些情况是否暗示男墓主在短时间内死亡?或者说,他的死非同寻常?

血渍之谜

震惊世界的马王堆汉墓出土了100多件丝织品,而茶园山宋墓则共出土了400多件丝织品。茶园山宋墓的年代虽然不及马王堆汉墓久远,但一次出土数量如此众多的丝织品,在中国考古史上也属罕见。即便是2016年在浙江省台州市黄巖区发掘的同为南宋时期、堪称为“宋服之冠”的赵伯澐墓,其墓中出土的丝织品也仅有66件,且服饰的精美程度远远不及于茶园山宋墓的出土服饰。 女墓主身着的对襟长袍

女墓主身着的对襟长袍

女墓主身着的对襟长袍

女墓主身着的对襟长袍丝绸纤维中的动物蛋白质极易腐烂,在历年的考古发掘中罕有保存完整的古代丝织品。茶园山宋墓出土的丝织品是如何抵御时光之手侵蚀的呢?搞清楚这个问题,或许有助于揭示墓主人尸体不腐之谜。

专家从女墓主的棺椁里清理出大量纱罗织物。纱罗是中国特有的一种民间织造工艺,多以蚕丝为原料,工艺独特而複杂,用纱罗製作的织物较之绫罗绸缎更加名贵。纱罗的织造兴起于新石器时代后期,汉唐开始兴盛,至南宋达到顶峰。汉张骞通过“丝绸之路”将纱罗带至西方,因其细薄被西方誉之为“上帝之物”。可以说,茶园山宋墓出土的丝织品价值连城。在这些华丽的衣物上,还饰以厚度不足0.12微米(比纸烧成的灰还要薄)的金箔。在古代,纱罗和黄金多为贵族所用,由此可见女墓主的身份高贵。

专家在女墓主身上发现一条印满花纹图案的裤子,仔细观察还依稀可见一些直径约为1厘米的黑色圆形斑点。经清水漂洗后,这些斑点与其他图案渐渐区别开来,而目颜色渐渐变淡,透出幽暗的红色。这些斑点是死者生前留下的血迹吗?按照中国的丧葬习俗,人们在埋葬死者前通常都会对死者的遗体进行清洁处理,并换上乾净衣物,不太可能让带有血污的贴身衣物留在死者的身上。而根据病理学知识,如果是死者生前留在衣物上的血迹,由于血液形成的纤维素网与衣物布料纤维紧密结合,用水是很难清洗掉的;相反,如果人死后,由尸液与血红蛋白混合产生的红色液体流出体外,则容易清洗掉。女墓主衣服上的血迹很容易地就被清洗掉了,说明这不是她生前流的血。那这些红色印迹从何而来呢?

根据尸体解剖理论,一个人死后,如果在弛的尸体上划开一个口子,伤口是不会流血的,这是因为人死后心脏停止搏动,血液在血管里处于静止状态。另外,尸体腐败常从腹部开始,最早出现的徵象就是腹部膨胀,这是因为人死后,其肠道中还存有大量腐败细菌,这些腐败细菌会产生气体,引起肠道胀气。由于人死后肛门括约肌变得鬆弛,所以当腹腔内压力达到一定程度时,尸体内的东西就会通过人体下部器官排出体外。

至此,专家有了一个明确的思路:茶园山宋墓女墓主衣物上的红色印记很可能是因为尸体内部腐烂导致腹部气压过大,最终把体内的尸液与血红蛋白的混合体通过人体下部器官排出了体外。因这种混合液是红色的,所以看上去就像血迹。

致命死因

专家根据尸体的保存情况推测,茶园山宋墓墓主夫妇的死亡时间相差不远,且是同时下葬的。为了进一步弄清两人的死亡真相,专家决定对他们的遗体做进一步的医学研究。

茶园山南宋端平二年墓的男墓主身高在1.8米左右,体格高大粗壮。然而在对男墓主进行的第二次X光检测发现,其腰部脊椎有脱位现象,这让专家们十分震惊。人体脊柱是骨头与软组织的一个综合性结构,上接颅骨,下至骶骨。脊柱看上去坚硬,支撑着人体的大部分重量,其实极易受伤,这是因为脊柱是由24块椎骨连线而成的,并非封闭结构。脊椎断裂是一个致命伤,严重时会导致死亡。

进一步的解剖发现,男墓主的脊柱的确受损严重。这一重要发现部分地解开了男墓主死因之谜——由于脊柱突然断裂,男墓主在短时间内死亡,这也就是为什幺他看上去身体壮硕,丝毫没有遭受病痛折磨并出现消瘦的原因。

马王堆汉墓辛追夫人的保存两千余年而不腐的湿尸,是人类历史上的一个奇蹟。当初辛追夫人出土时,她的棺材里注满含有多种可以防腐杀菌的中药成分和乙醇的棺液。研究认为,这种神奇的防腐液正是让辛追夫人得以千年不腐的主要原因。茶园山宋墓男墓主的棺液又是一种什幺液体呢?是否也具有保护尸体不腐的特殊作用呢?

化验结果表明,棺液中含重金属水银汞,而且量比较大,高度约0.1米,体积约0.13立方米,大约浸没了尸体的1/3的平躺高度。1立方米水银的重量是13600千克,经换算,男墓主棺椁里的水银重量竟达到了1768千克(当初人们正是因为没能正确估计棺椁内的水银和积水的重量,才发生了起重机在起吊棺椁时发生倾斜的意外情况)。由于1毫升水银就足以让1080立方米的空气达到汞饱和状态,可以推测水银的蒸发使男墓主的棺椁内很快就充满了毒气。很明显,当时人们是有计画、有步骤地对男墓主的遗体实施了防腐处理。 男墓主死于战争

男墓主死于战争

男墓主死于战争

男墓主死于战争至此,专家已经猜测到了男墓主死前发生的事情:他死于来自背后的一个致命打击,这一击将他的脊柱打断,致使他在很短时间内离开人世;在他死后,人们将水银从他的口腔灌入,水银沿着食道进入胃肠和腹部:在收殓人棺时,人们又在他的身旁放置了大量水银;最后,人们将棺椁密封,葬入地下。

真相揭示

研究发现,在宋朝出现了一种防盗墓葬——三合土墓,其建造方法是採用一层又一层的土石紧密包裹墓穴,以增强其密封性能和防盗性能。这种墓穴虽然费工费时,建造费用高昂,但非常坚固,在官僚士大夫阶层尤其流行。经考察,茶园山宋墓正是一座三合土墓,墓主人被三合土、石条、松香、棺椁、棺材等严严实实地包裹起来,由此隔绝了外部空气中的细菌对尸体的侵蚀。

女墓主棺材中的一把扇子给专家留下了深刻印象,它製作精良,由扇骨及细竹丝编制而成,扇面为薄薄的纸质材料。人们当初在打开女墓主充满液体的棺椁时,唯一能看见的就是这把团扇。扇子的一半浸泡在棺液里,一半露在棺液外,露出部分已经严重损坏,而浸泡在棺液里的部分却连扇面都是完好的,没有丝毫腐烂迹象。由此可以断定,棺液是尸体保存完好的关键。可棺液是从哪里来的呢?专家推测,棺液并非封棺前注入的防腐液,而是墓室内的水蒸气渗入棺内凝结而成的。在长达700多年的时间里,这些凝结的水滴积少成多,最后将尸体淹没。 茶园山南宋墓出土的团扇

茶园山南宋墓出土的团扇

茶园山南宋墓出土的团扇

茶园山南宋墓出土的团扇虽然这些液体的来历还没能完全搞清楚,但可以肯定的是,在两具棺椁下葬后,短时间内棺木的空气耗尽,之后,尸体慢慢被水淹没,加之松香、石条、三合土将棺椁紧紧密封,隔绝了空气,棺椁内部变成了一个真空状态,使得尸体的腐烂过程中止,最终奇蹟般地完好保存了尸体。这就是茶园山宋墓墓主夫妇的尸体历700多年而不腐的真正原因。

茶园山宋墓的这对夫妇生活于我国的南宋时期,而南宋时期的福州不仅是东南沿海商业重镇,海上贸易的重要港口,更是由于气候宜人且远离中原腹地,成为躲避战乱的上佳之地。南宋即将灭亡之时,南宋皇室也在最后关头由临安即现在的杭州迁都至福州。因此,通过对出土文物和历史背景的分析,这对墓主很可能是属于当时身份地位高贵的官宦人家。

墓葬未解之谜

专家在茶园山宋墓中既没有发现墓碑,也没有发现墓志铭,这对于地位显赫的墓主来说是极不寻常的。还有,男墓主身负重伤死于非命,女墓主的死亡时间相距不久,身上未发现任何病变或伤痕,从外表上也看不出有挣扎的痕迹。女墓主的死因成谜。

再者,茶园山宋墓男墓主的棺木呈现出中原和北方瞎木的典型特徵,如果说男墓主不是福建当地人,那幺他究竟来自哪里?

时代背景

茶园山宋墓的这对夫妇生活于我国的南宋时期,而南宋时期的福州不仅是东南沿海商业重镇,海上贸易的重要港口,更是由于气候宜人且远离中原腹地,成为躲避战乱的上佳之地。南宋即将灭亡之时,南宋皇室也在最后关头由临安即现在的杭州迁都至福州。

历史事件

茶园山无名氏夫妻墓的发现也为我们再现了当时所发生的一个重大历史事件——第一次宋元战争(窝阔台第一次侵宋战争)

1235年蒙古第一次南下侵宋,且兵分三路,中路由窝阔台之子阔出进攻襄、郢;另一子阔端进攻四川;口温不花进攻江淮。 第一次宋元战争

第一次宋元战争

第一次宋元战争

第一次宋元战争西线:四川制置使赵彦吶措施失当,仙人关失守,大将赵友闻战死。西路横扫四川,南宋军队不得不退守夔门。

中线:蒙古攻占襄阳,兵围江陵;宋军死守郢州、江陵,主将赵复明、赵复光殉国,宋派孟珙救援,打败蒙军。 东线:兵出舒、庐,面临大江,江南震动。1237年冬,蒙军察罕进攻真州,为丘岳所败。蒙军口温不花、察罕进攻黄州,为孟珙所败,蒙军转攻安丰(寿县),为杜杲所败; 1238年9月, 察罕蒙军号称80万进攻庐州,为杜杲所败。 1241年,窝阔台病逝,蒙古暂未出动。(历史事件引自 傅骏《端平年间京湖襄阳地区的战事》)

相关影视资料

CCTV10《走近科学》20130911穿越时空的真相

深圳卫视《探秘时刻 南宋古尸不腐之谜》

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯