3.5英寸软碟

3.5英寸软碟为携带型软碟,有时也称作微软碟,它被封装在一个硬质塑胶壳内,塑胶壳上有防尘、防接角的金属保护罩,盘体无裸露,当将此盘放入磁碟驱动器时,计算机会自动移开金属罩而读取此盘中的数据。软碟是个人计算机(PC)中最早使用的可移介质。

基本介绍

- 中文名:3.5英寸软碟

- 外文名:3.5-inch floppy disk

- 别名:携带型软碟

- 特色:微软盘

- 安全性:防尘、防接角的金属保护罩

- 容量:1.44MB/720KB

简介

3.5英寸软碟是在随身碟出现之前的一种移动存储器,要有软碟机才可以用。是做移动存储用的,但其容量太小,速度太慢,安全性(因易损坏)得不到保障,逐渐被其他的存储器替代。但它在历史上的功绩是不能被折戟抹杀的。早些时修电脑没有硬碟,只有软碟,因那时软体都非常小。有的电脑只装两个5.25英寸驱动器(存储容量小于3.5英寸软碟)。一张3.5英寸的软碟容量只有1.44M,读写速度很慢,複製1M多的档案要一分多钟。软碟早已就停止生产和使用了。3.5英寸软碟由日本人中村一郎发明,他是现代的发明大家,共有3000多项发明。

软碟的用法其实很简单,买一张软碟插到软碟机里面,在我的电脑那里双击3.5寸软碟,就可以打开,把档案複製进入就可以。

产品描述

3.5英寸软碟为携带型软碟,有时也称作微软碟,它被封装在一个硬质塑胶壳内,塑胶壳上有防尘、防接触的金属保护罩,盘体无裸露,当将此盘放入磁碟驱动器时,计算机会自动移开金属罩而读取此盘中的数据。3.5英寸软碟的防写缺口由一个内置保护片遮盖,採用拨动开关来设定防写,当防写缺口打开后,即不能往此盘上写数据。3.5英寸盘没有索引孔,但在电机内部设定有光或磁的索引脉冲产生机构。3.5英寸软碟採用了MFM记录方式,磁轨密度为135TPI。常用的3.5英寸软碟的容量为1.44M位元组。3.5英寸软碟的使用同5.25英寸软碟几乎完全相同。使用中应注意远离强磁场,防止灰尘污染,在适宜的温度下保存,以免破坏其中的数据。 3.5英寸软碟

3.5英寸软碟

3.5英寸软碟

3.5英寸软碟软碟有八寸、五又四分一寸、三寸半之分。当中又分为硬磁区Hard-sectored及软磁区Soft-Sectored。软式磁碟驱动器则称FDD,软碟片是覆盖磁性涂料的塑胶片,用来储存数据档案,磁碟片的容量有5.25的1.2MB,3.5的1.44MB。以3.5的磁碟片为例,其容量的计算如下:

80(磁轨)x18(扇区)x512bytes(扇区的大小)x2(双面)=1440x1024bytes=1440KB=1.44MB

3.5英寸软碟片,其上、下两面各被划分为80个磁轨,每个磁轨被划分为18个扇区,每个扇区的存储容量固定为512位元组。

3.5英寸软碟片,其上、下两面各被划分为80个磁轨,每个磁轨被划分为18个扇区,每个扇区的存储容量固定为512位元组。

存储模式

指碟片的每面划分为多少个同心圆式的磁轨,以及每个磁轨划分成多少个存储信息的扇区。扇区是软碟的基本存储单位,每次对磁碟的读写均以被称为簇的若干个扇区为单位进行的。较早期的软碟是5.25英寸的,单面180KB。后来出现双面360KB。再后来出现3.5英寸双面720KB的。这些都属于低密软碟。再后来出现5.25英寸的双面高密度1.2MB的和3英寸双面高密度1.44MB的,直到最后出现过2.88MB的。这些都属于高密软碟。5英寸的软碟早已经淘汰,2.88MB的也只是昙花一现,市面如今能买到的就只是3英寸双面高密度1.44MB的软碟。

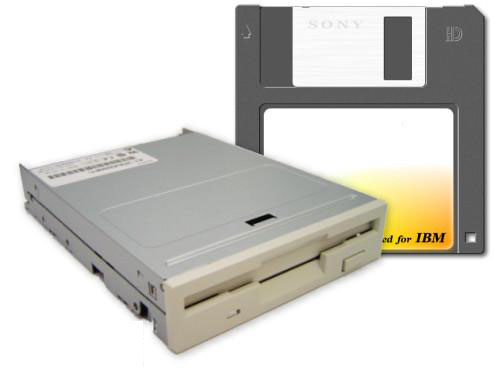

软碟驱动器

软碟驱动器对软碟进行读写操作,现在我们使用的都是3寸软碟机,可以读写1.44M的3寸软碟。

软碟机的主要组成有:控制电路板、马达、磁头定位器和磁头。 磁头其实是很小的,上下各有一个,我们看到的是它的滑轨。

发展历史

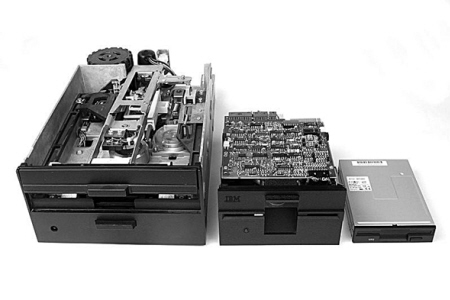

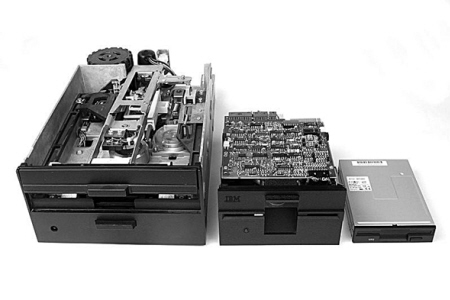

8英寸/5.25英寸/3.5英寸软碟对比。

软碟是个人计算机(PC)中作为一种可移贮存硬体,它是用于那些需要被物理移动的小档案的理想选择。软碟有八寸、五又四分一寸、三寸半之分。当中又分为硬磁区Hard-sectored及软磁区Soft-Sectored。软式磁碟驱动器则称FDD,软碟片是覆盖磁性涂料的塑胶片。 3.5英寸/5.25英寸/8英寸软碟对比

3.5英寸/5.25英寸/8英寸软碟对比

3.5英寸/5.25英寸/8英寸软碟对比

3.5英寸/5.25英寸/8英寸软碟对比在60年代末70年代初期,IBM推出的全球第一台PC,是计算机业里程碑似的革命性的飞跃。但是IBM的System370计算机面临这样一个问题,就是这种计算机的操作指令存储在半导体记忆体中,一旦计算机关机,指令便会被抹去。于是在1967年,IBM的SanJose实验室的存储小组受命开发一种廉价的设备,为大型机处理器和控制单元保存和传送微代码。这种设备成本必须在5美元以下,以便易于更换,而且必须携带方便,于是软碟的研製之路开始了。 4年后又推出一种直径8英寸的表面涂有金属氧化物的塑胶质磁碟,发明者是艾伦·舒加特(Alan Shugart,后离开IBM创办了希捷seagate公司),这就是我们常说的软碟标準“软碟”的父辈,最大容量1.2MB。

8英寸的软碟虽然从技术原理上已经很接近现代软碟,但缺陷就是体积过大,携带很不方便,于是5.25英寸软碟诞生了。5.25英寸的软碟虽然从体积到容量上都有了一定的进步,但它还是有很多缺点,比如软碟採用的外包装比较脆弱,容易损坏,体积也比较大。因此很多厂家并没有满足于这种软碟,他们都在不断地进行探索,以寻求更为先进的软碟。新一代软碟的开发终于被日本的索尼公司拔得头筹。1980年,索尼公司率先推出体积更小、容量更大的3.5英寸软碟机和软碟,不过刚推出的时候在当时并没有被一些主要PC厂家所接受,市面上流行的依旧是5.25英寸的软碟。

直到1987年4月,IBM推出基于386的IBM Personal System/2(PS/2)个人电脑系列,正式配置了3.5英寸的软碟机后,这才引起了很多人的注意。大家都被这种体积更为小巧、容量却是5.25英寸软碟的几倍的新软碟所吸引,从那时起,在IBM、康柏为代表的厂商极力推崇下,这种3.5英寸的软碟开始大行其道,3.5寸软碟以其便宜的价格、相对巨大的存储量(1.44M,百万级位元组存储量)很快全面占领市场,而3.5英寸软碟驱动器也开始正式取代5英寸的软碟机成为PC的标準配置,走向了它一生中最辉煌的时期。这一绝对的垄断地位持续了十几年,一直到2002年。 8英寸/5.25英寸/3.5英寸驱动器对比

8英寸/5.25英寸/3.5英寸驱动器对比

8英寸/5.25英寸/3.5英寸驱动器对比

8英寸/5.25英寸/3.5英寸驱动器对比 读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯