潮信表

潮信表是海图配置的重要要素,提供港站潮汐的基本特徵。航海人员使用潮信表可以概略地推算航行海区的潮汐涨落变化情况,并与最新版海图水深配合,求算当时该地海水的实时水深。利用航行路线中潮汐的变化和船舶的动态吃水深度,计画和调整进出港时间或候潮进出港,可以实现航道通航效益的最大化。

基本介绍

- 中文名:潮信表

- 外文名:tidal information panel

- 性质:表格

- 分类:部版、外版海图潮信表

- 套用领域:海洋测绘

- 配置意义:保障航海安全

潮信表配置意义

随着我国沿海港口建设的飞速发展,港口数量大幅增加,沿岸水深测量数据更新变化加快,可供製图人员选择的港站潮汐信息量日益加大,于是,配置潮信表时会存在随意选择验潮站的类别与数量、海图深度基準面与潮高起算面不一致的情况下潮信数据準确改算以及如何高效简洁表达潮信和快捷推算潮汐等问题。本文针对这些问题探讨了潮信表图面配置的选取原则和表示方法,并借鉴外版海图潮信表的图面配置形式,提出了部版海图潮信表的改进形式和潮汐推算手段。对于在航海图上準确合理地配置潮信表,简便清晰地反映港站潮汐状况,发挥航道通航效益,保障航海安全具重要的现实意义。

传统配置形式与原则

海图上配置的潮信表是记载某地高低潮间隙、大小潮升、高低潮潮高和平均海面等潮汐特徵数据的专用表。不同国家出版的海图有不同的配置形式。

部版海图潮信表配置形式

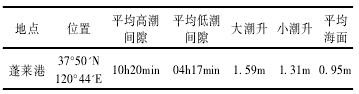

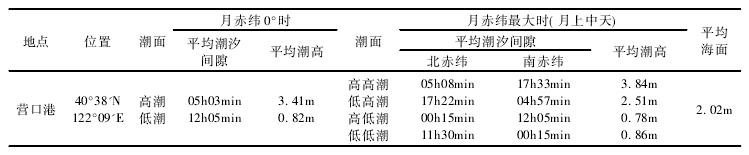

部版海图上的潮信表按照潮汐性质可以分为半日潮、混合潮和日潮三种类型。在GB12319-1998《中国海图图式》规定了各类潮信表的配置形式,其中,半日潮和混合潮的潮信表形式见图 1、图 2;日潮潮信表包含内容与混合潮相近,但在月赤纬最大时没有低高潮和高低潮的相关信息,而表格形式也与图 2 相同。

图1 半日潮潮信表

图1 半日潮潮信表 图2 混合潮潮信表

图2 混合潮潮信表外版海图潮信表配置形式

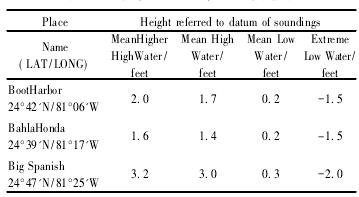

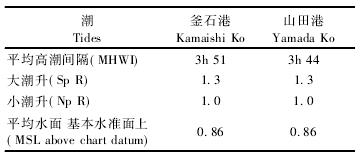

英版海图潮信表分为半日潮和日潮及混合潮两种类型,前者表示了某地海图基準面以上的平均大潮高潮高(MHWS) 、平均小潮高潮高(MHWN) 、平均小潮低潮高(MLWN) 、平均大潮低潮高(MLWS) ;后者表示了平均高高潮高(MHHW) 、平均低高潮高(MLHW) 、平均高低潮高(MHLW) 、平均低低潮高(MLLW) 。具体表格形式见图 3。

图3 英版海图 928 中配置潮信表

图3 英版海图 928 中配置潮信表美版海图潮信表与英版海图规定的图式相同,但在实际图面配置过程中,往往根据潮港的性质灵活的表示,比如有的列出了平均高潮、平均低潮、平均高高潮和极端最低潮高。具体表格形式见图 4。

图4 美版海图 11442 中配置的潮信表

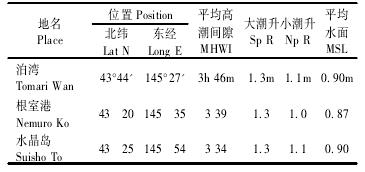

图4 美版海图 11442 中配置的潮信表日版海图图式里没有规定具体格式,表示形式灵活多样,常见的表格形式见图 5、6。

图5 日版海图中 W18 中配置的潮信表(1)

图5 日版海图中 W18 中配置的潮信表(1) 图6 日版海图 W18 中配置的潮信表(2)

图6 日版海图 W18 中配置的潮信表(2)配置原则

根据规範要求及潮信表的用途,潮信表在海图上的配置应遵循以下原则:

(1) 依据航海图图幅範围内包含港口的数量,进港航道的位置和长度,合理配置潮信表。

(2) 大比例尺港湾图( 大于1:10万) 应适当多配潮信表港站,一般至多 6、7 个,最多不宜超过10个港站;中小比例尺(1∶50万以上) 一般不配置潮信表。

(3) 潮信资料较多时,优先选取较大的港口、水深较浅的港口、航道附近的潮站。

(4) 潮信表的编排顺序,考虑航海人员的用图习惯,按进港方向,由外向内依次编排。狭窄的港湾或江河口门两侧都有潮信港站,则进港方向按涨潮方向顺序编排,另一侧按落潮方向顺序编排。

(5) 潮高基準面应与海图深度基準面保持一致。我国目前统一採用理论最低潮面作为潮高和海图水深的起算面,两者基準面在理论上是一致的。在潮信表中,平均海面是从潮高基準面起算的高度,其在数值上与海图深度基準面一致。然而,实际工作中海图水深资料和潮汐观测资料的更新周期在时间上是不同步的,往往容易造成潮高基準面与海图深度基準面不一致的情况。製图编辑在分析海图水深资料、配置潮信表时,若发现两者基準面不一致,应按相应方法进行处理。

问题分析与改进

存在的问题

随着沿岸港口建设和海洋技术的发展,部版海图潮信表配置和套用中的问题变得日益突出,需要做出适当的调整以方便航海人员使用。目前较为突出的问题主要有:

(1) 潮信表式样繁多不一

潮信表基于潮汐类型的差异分为三种式样,分别表示其特有的潮汐特徵值,其中半日潮型潮信表与其他两种差别较大,对于多数情况下既包含半日潮,又包含日潮和混合潮潮港的海图来说,不利于图面空间有效表示,给製图人员合理配置潮信錶带来不便。

(2) 潮信表罗列内容冗长

部版潮信表不仅式样繁多,而且罗列的内容冗长,特别是日潮和混合潮潮信表分为月赤纬 0 时和月赤纬最大时两种情况表示潮汐间隙和潮高,月赤纬最大时平均潮汐间隙再分为北赤纬和南赤纬,每个潮港共列出了17组数据。这些数据虽然完整表达了潮港在月球赤纬变化过程的潮汐涨落特徵,但针对于概略推算潮汐的海图潮信表,这样详细的内容显得过于繁琐,且不符合海图要素简洁、直观的表示要求。

(3) 潮汐推算费时複杂且精度不高

半日潮型潮信表在推算潮汐时,不仅需在潮汐表中查询月上(下) 中天时刻,还要查询其附近主港的所求日期与大潮日的间隔天数; 而日潮和混合潮潮信表在推算潮汐时,除需查询月中天时刻和附近主港潮汐信息外,还要依据划分的两种情况,即所求日期在月赤纬最小与最大之间抑或最大与最小之间,再由不同的公式计算。上述潮汐推算过程複杂费时,极易出错,并且这种推算方法是通过简单的线性内插获得,线性假设条件与实际潮汐变化有较大差异,推算结果精度往往较低。

(4) 高低潮间隙没有必要表示

高低潮间隙是为了求算高低潮时刻而设定的。高潮或低潮时等于某地月上(下) 中天时加上该地产生高潮或低潮时的时间间隔。由于月上(下) 中天时刻刊载在潮汐表或航海天文历等表册,需要经过查询才能得到。与其费力查询中天时刻不如直接查找潮汐表的潮汐预报数值,既详细又準确。因此,海图潮信表登载高低潮间隙,对于大致的潮汐推算而言,确实无大的必要。

解决思路

针对上述问题,按照简单明了、便于理解和高效实用的原则,本文对海图潮信表从以下四个方面进行重新设计。

(1) 大潮升表示为平均大潮高潮面

平均大潮高潮面是个很重要的基準面,《海道测量规範》中规定: “海岸线以平均大潮高潮时所形成的实际痕迹进行测绘”,“灯塔、灯桩的灯光中心高度从平均大潮高潮面起算”。由此可见,平均大潮高潮面是确定岸线的重要依据。至于海面以上其他要素,如灯塔、灯桩的灯光中心、海上桥樑、线缆以及明礁的高度,也是由平均大潮高潮面来确定。平均大潮高潮面在海洋测绘数据获取、处理、管理和套用各环节中具有重要作用和意义,该数值在我国海区各潮港需要统一定义,尤其要在海图潮信表中明确表示。相应的小潮升可改为平均小潮高潮面。

(2) 删除潮汐间隙

高低潮间隙是为了求算高低潮时刻而设定的。然而,随着港口的发展完善,港口潮汐预报和航道通航率已能得到有效保障。在此情况下,由潮信表推算高低潮时的重要性和必要性大大降低,故可省略该项参数以简化潮信表。

(3) 取消月赤纬最大最小分类

日潮和混合潮潮信表中的月赤纬分类,主要是为了提高潮汐推算精度而配置的,但局限于推算原理,其提高的精度是有限的。在当前已具备各种高精度潮汐预报技术的前提下,月赤纬分类存在的意义不大,可省去,由此也可大大简化潮信表,方便航海人员使用。

(4) 不同潮汐类型表格合併处理

把不同潮汐类型的潮信数据进行格式排列后,经过分类比较,不难发现其中的类似排列规律,完全可以合併处理,即不同栏目的表格合併处理后,可形成便于海图表示和阅读的一种表格式样。

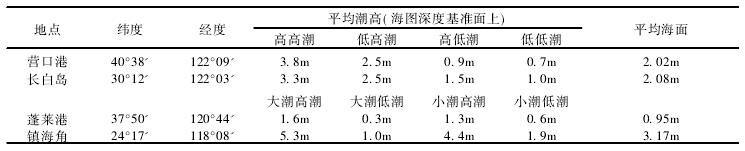

改进建议

基于上述解决思路,结合部版潮信表多年来的使用经验,综合用户的反馈意见,参考外版海图的表示方式,扩充半日潮型潮信表的内容,化简日潮和混合潮的表现形式,部版潮信表可分日潮和混合潮、半日潮两种表示形式。其中,前者包含平均高高潮高、低高潮高、高低潮高、低低潮高和平均海面等信息,后者包含平均大潮高潮高、大潮低潮高、小潮高潮高、小潮低潮高和平均海面等信息。另外,依据解决思路第四条,可将两种类型的潮信表合併为一个表格以方便其在海图中的配置表示,表格样式见图 7。

图7 简化后海潮图图表

图7 简化后海潮图图表改进后潮信数据的处理

日潮和混合潮潮信数据不需处理,直接使用原数据即可。半日潮型潮信表改进后的潮信数据,需对原潮信数据进行处理,经过计算得到。半日潮型潮信表中数据可按如下公式计算:

平均大潮高潮高=大潮升

平均大潮低潮高=2×平均海面-大潮升

平均小潮高潮高=小潮升

平均小潮低潮高=2×平均海面-小潮升

改进后的潮汐推算

改进后潮信表的使用,则需参照部版《潮汐表》,区分潮汐性质分别进行推算。

(1) 半日潮潮信表

所求日的潮高可以根据大潮日至小潮日约间隔7 天和所求日期与大 (小) 潮日期的间隔天数内插求取:

所求日高潮潮高=平均大潮高潮高-(平均大潮高潮高-平均小潮低潮高) /7×(所求日与大潮日相隔天数)

所求日低潮潮高 =2×平均海面-所求日高潮潮高

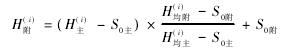

(2) 日潮和混合潮潮信表

在去除分点潮和回归潮表项后,不能再按照传统方法进行潮汐推算,可利用时差法水位改正原理,採用主、附港潮差比进行概略推算,推算公式为:

上述潮汐推算方法,需查询部版《潮汐表》中主港当日潮汐预报,然后结合海图潮信表的附港潮信数据进行推算。由于潮差比是主港和附港潮差的平均状况的比值,故潮汐推算结果仅是提供给航海人员概略潮汐信息,使用时应加以注意。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯