灰鵟

灰鵟(学名:Buteo plagiatus):中型猛禽,41-44厘米,雄鸟体重391-470克,雌鸟体重552-688克,翼展89厘米。上喙边端具弧形垂突,适于撕裂猎物吞食;基部具蜡膜或须状羽;翅强健,翅宽圆而钝,扇翅及翱翔飞行,扇翅节奏较隼科慢;跗跖部大多相对较长,约等于胫部长度。雌鸟明显大于雄鸟。翅强而有力,善疾飞及翱翔。索齶型头骨。眼球较大,视野宽阔,视觉敏锐;听觉发达。体羽通常是浅灰色,尾巴黑色有三个白色条纹。曾经是灰纹鵟的亚种之一,2014年划分为独立物种。

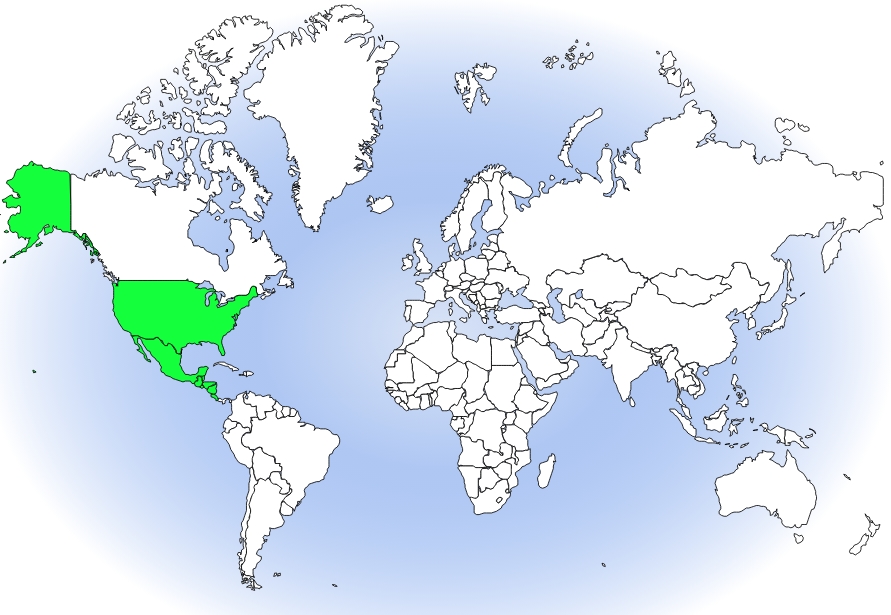

栖息于山地森林、稀疏树木和河岸森林、林缘地带,半乾旱地区。主要以森林鼠类为食,食量甚大,除啮齿类外,也吃蛙、蜥蜴、蛇、野兔、小鸟和大型昆虫等动物性食物。分布于美国西南部低地至哥斯大黎加西北部。

(概述图片参考资料来源:)

基本介绍

- 中文学名:灰鵟

- 拉丁学名:Buteo plagiatus

- 界:动物界

- 门:脊索动物门

- 亚门:脊椎动物亚门

- 纲:鸟纲

- 亚纲:今鸟亚纲

- 目:隼形目

- 科:鹰科

- 亚科:鵟亚科

- 属:鵟属

- 种:灰鵟

- 亚种:无亚种

- 命名者及年代:Schlegel, 1862

- 英文名称:Grey Hawk

形态特徵

灰鵟是中等体型的猛禽,41-44厘米,雄鸟体重391-470克,雌鸟体重552-688克,翼展89厘米。拥有有力的身躯和宽广的翅膀。宽翅膀,宽尾巴。成鸟体羽呈浅灰色,上体没有图纹,下体浅灰色,有精细的条纹。尾巴黑色,有三道白色条纹。这个物种翼很短,飞翔时两翼宽阔,初级飞羽基部有明显的白斑,翼下白色,仅翼尖、翼角和飞羽外缘黑色,尾散开呈扇形。翱翔时两翅微向上举成浅‘V’字形。白臀,深褐色的眼睛,腿部是橙色,脚爪上有蜡膜。

亚成鸟上体深棕色,尾巴淡棕色,下体白色有棕色斑点,头部和颈部有棕色条纹。

栖息环境

主要栖息于山地森林、稀疏树木和河岸森林、林缘地带,半乾旱地区。此外,也出没于稀疏、旱生和落叶热带森林。很少在潮湿的森林中出现。

生活习性

部分迁徙,部分留鸟。在墨西哥和美国之间的北端是候鸟。常单独或成对活动在开阔、多石而又乾燥的不毛之地。主要以森林鼠类为食,食量甚大,除啮齿类外,也吃蛙、蜥蜴、蛇、野兔、小鸟和大型昆虫等动物性食物,有时亦到村庄捕食鸡等家禽。捕食方式主要通过在空中盘旋飞翔,通过锐利的眼睛观察和寻觅,一旦发现地面猎物,突然快速俯冲而下,用利爪抓捕。此外也栖息于树枝或电线桿上等高处等待猎物,当猎物出现在眼前时才突袭捕猎。

分布範围

分布于贝里斯、哥斯大黎加、萨尔瓦多、瓜地马拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、美国。

灰鵟分布图

灰鵟分布图亚种分化

单一物种,无亚种分化。(曾经是灰纹鵟的亚种之一,2014年划分为独立物种。)

繁殖方式

猛禽的求偶炫耀有起伏式、螺旋式和摇摆式等技艺高超的婚飞和空中炫耀。当繁殖期到来的时候,雄鸟便在自己的巢域上空所作的各种体态的飞行,同时发出大声鸣叫,以博取异性的爱慕。它们常常飞到30-90米的高处,垂直冲下,急剧地旋转着,发出警报似的叫声,似乎已经失去了控制,马上就要摔在地上。但在接近地面只有1米左右时,却又灵巧地恢复常态,振翅飞起,直上高空。这样的表演有时可以反覆100多次。会反覆地呈波浪状不断起伏的飞行,进行空中炫耀。当这种空中炫耀由雄鸟和雌鸟共同进行时,更是扣人心弦。开始是雄鸟在雌鸟的上空作水平翱翔,接着径直向雌鸟俯冲过去,当雄鸟临近,雌鸟突然翻过身来,把脚爪伸向雄鸟,于是两双脚抓在一一起,翻着筋斗象两片落叶似的一起跌落下去,有时一直跌到临近地面或水面的千钧一髮之际,才突然分开,腾空飞起。隼形目猛禽的交配主要在树上或地面上进行,一般每天交配多次,但一到产卵期即停止。

繁殖期4-7月。通常营巢于林缘或森林中高大的树上,尤喜针叶树。通常置巢于树冠上部近主干的枝桠上,距地高10-15米。也营巢于悬岩上。巢结构较简单,主要由枯树枝堆集而成,内垫有松针及细枝条和枯叶,有时也垫有羽毛和兽毛。每窝产卵2枚,由雌雄亲鸟共同承担,以雌鸟为主,雏鸟晚成性。

种群现状

该物种分布範围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标準(分布区域或波动範围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

保护级别

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2016年濒危物种红色名录ver 3.1——无危(LC)。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯