乌燕鸥

乌燕鸥〔拉丁名:Sterna fuscata〕体长约44厘米,背黑色。尾深开叉。似褐翅燕鸥,但上翼及背深烟褐色,无灰色后领环,白色的前额也不延伸成眉线。成鸟烟褐色,臀白,背及上翼具白色点斑成横纹。虹膜褐色;嘴黑色;脚黑色。鼻音是ker-waky-wak或wide-a-wake声。广布于大西洋、印度洋及太平洋的热带海域。亚种nubilosa远离海岸,但偶见于中国东南部沿海、香港及台湾海上,尤其在颱风后出现。乌燕鸥属于海洋性鸟类,栖于远离海岸的洋面或多岩礁多沙岛屿。

基本介绍

- 中文学名:乌燕鸥

- 拉丁学名:Sterna fuscata

- 界:动物界

- 门:脊索动物门

- 纲:鸟纲

- 目:鸥形目

- 科:鸥科

- 属:燕鸥属

- 种:乌燕鸥

- 分布区域:广范分布三大洋海域

- 定名年代:1766年

- 定名人:Linnaeus

- 英文名:Sooty Tern

外形特徵

乌燕鸥前额白色从嘴基沿眼先直到眼上缘。头顶、枕黑色。贯眼纹黑色,与头顶黑色相联。后颈黑色而杂有白色。背、肩和翅深朱古力褐色。翅前缘白色。初级和次级飞羽黑褐色。外侧尾羽外侧白色,其余尾羽同背。尾呈深叉状。眼先,贯眼纹以下颊部、颈侧、颏、喉和下体白色。腋羽和翼下覆羽也为白色。 乌燕鸥整体面貌

乌燕鸥整体面貌

乌燕鸥整体面貌

乌燕鸥整体面貌冬羽和夏羽相似,但头顶具白色纵纹。幼鸟通体淡黑褐色,背和翅覆羽具淡灰白色羽缘。肩和内侧次级飞羽具宽的白色尖端。腹、尾下覆羽和翅下覆羽白色。虹膜黑褐色。嘴和脚黑色。

大小量度:体长400-420毫米,嘴峰35-43毫米;翅277-305毫米;尾184-196毫米,跗跖23-24毫米。

生活习性

乌燕鸥幼鸟常飞到更远的海洋活动,通常在海上要度过3年以上才回到它的出生地繁殖。常成群活动。持久而频繁地在海面上空飞翔。飞翔时两翅煽动缓慢而轻微,飞行轻快而敏捷,有时在空中翱翔和滑翔,并不断掠过水麵捕食。

主要以鱼类、甲壳类和头足类等海洋动物为食。觅食主要在海面上,也在飞行中捕食飞行昆虫。

〔附注∶乌燕鸥图册图片来源〕

栖身环境

乌燕鸥在繁殖期主要栖息于海岸、岛屿岩石和沙石地上,非繁殖期主要栖息于开阔的海洋。

繁殖状况

乌燕鸥的繁殖期为4-6月,常成群在一起营巢繁殖。通常营巢于海岛或海岸岩石上,或沙石地上,特别喜欢在灌木旁的裸露沙石地上营巢。每窝产卵1-2枚,偶尔多至3枚。卵的颜色为乳白色、粉红白色或黄白色,被有暗褐色或红褐色斑点。卵的大小为48×35至58×38毫米,雌雄亲鸟轮流孵卵,孵化期26天。经亲鸟30天左右的餵养即能飞翔。幼鸟能飞翔后,即离开亲鸟,到离陆地很远的海洋中生活。经过3-4年的海上生活达到性成熟后回到出生地参与繁殖。

保护等级

列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2012年濒危物种红色名录ver3.1——无危(LC)。

亚种分化

| 亚种名称 | 拉丁学名 | 定名人 | 定名年代 | 模式产地 |

|---|---|---|---|---|

乌燕鸥华东亚种 | Sterna fuscata nubilosa | Linnaeus | 1788年 | India |

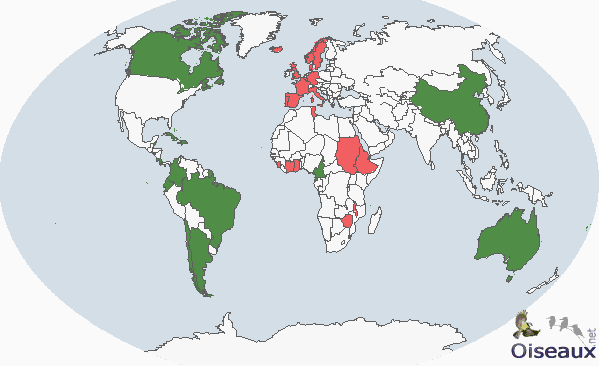

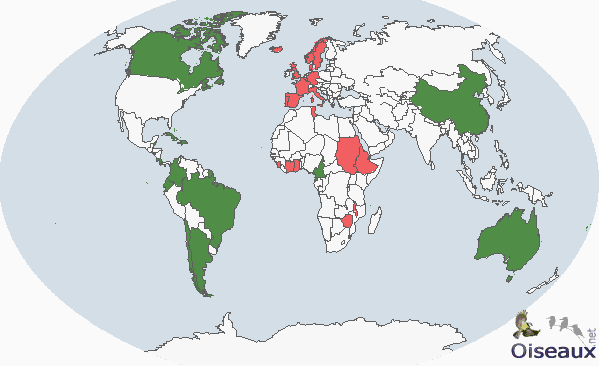

地理分布

美属萨摩亚,安圭拉,安提瓜和巴布达,阿根廷,阿鲁巴,澳大利亚,巴哈马,巴贝多,贝里斯,百慕达,博内尔岛,圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛,巴西,英属印度洋领地,喀麦隆,加拿大,开曼群岛,智利,中国,科斯岛,哥伦比亚,葛摩,库克群岛,哥斯大黎加,古巴,库拉索岛,吉布地,多米尼加,多米尼加共和国等地区。 乌燕鸥分布图

乌燕鸥分布图

乌燕鸥分布图

乌燕鸥分布图 读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯