烙印现象

烙印现象(imprining),指刚获得生命不久的小动物追逐它们最初看到的能活动的生物,并对其产生依恋之情的现象。该现象是在对动物行为进行研究时发现的,并被引入到早期教育之中。

基本介绍

- 中文名:烙印现象

- 外文名:imprining

- 别称:刻板现象、认母印刻

- 发现者:斯波尔丁

烙印现象 - 简介

烙印现象,也称为刻板现象、认母印刻。所谓“烙印”指的是动物出生后的第一次学习,它会永远留在脑海中,不会忘记,说明生物体出生后认知父母的能力也不是通过遗传得来的。

烙印现象首先由英国自然主义者斯波尔丁(D.A.Spalding,1873)在刚孵出的鸡雏身上发现,并且还观察到这种反应不管所追逐的能活动的生物是否自己的同类。

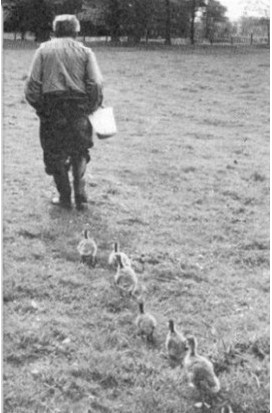

澳大利亚动物学家劳伦兹(K.Z.Lorenz,1937)把动物的这种行为称作烙印,并用鸭子做实验,验证了这一事实。劳伦兹发现在刚孵化出的小鸭面前,象鸭子那样摆动自己的双臂,摇摇摆摆地走路,小鸭子则认定他是它们的母亲,并跟在他身后走,到了性成熟期,则向人类而不是自己的同类求爱。

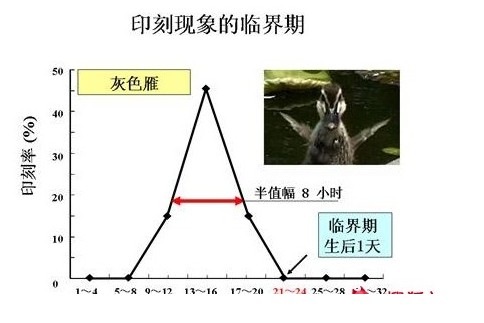

1959年,学者汉斯在《科学》杂誌上发表了一篇论文,提出“烙印”现象是有一个明确的临界期(或称关键期)的,过了临界期便很难再发生。

烙印现象 - 原理

鸟类

有些雁鸭会从蛋壳孵出来时,会把它看到的第一个会动的东西当成妈妈,小鸭在发育的过程中,发展出对“妈妈”特徵的偏好,透过追随的行为表现出这种偏好。还有一些雁鸭则烙印第一次听到的声音,把它当成妈妈的声音。

鸟类(灰雁)在出生24小时以后便不会再发生“烙印”现象,说明有遗传基因决定着“烙印”现象的发生期限,我们称这个期限为“烙印临界期”。小动物出生后不久会追随身旁移动的较大物体,现在(21世纪初)的研究还不能确认它们是否认为那就是自己的父母,但研究已证明,小动物这种追随特定对象的行为确实是有临界期的,而且确实是由遗传基因决定,是严格按程式代代遗传的。

这些实验结果说明了遗传与环境的界线,以及环境影响的重要性,说明了“烙印”是有临界期的,支配“烙印”行为的脑神经迴路只在一定期限内形成,出生后不久的追随行为都有一个临界期。换言之,这个临界期对于小动物来说也可以叫做“学习”,也就是说这时有关脑神经迴路的构建和形成就是一个“学习”的过程。

人类

实验证明,人类在刚出生时也会追随着并不是自己父母的人。但一般来说人类烙印现象产生的期间称为“相对临界期”,而不是“绝对临界期”。就是说,人的学习有一定的时间範围,如果一旦错过,一生就无法或不易学习到这个东西。例如高音感觉一生只有幼儿期才能学到,一旦错过就无法再学到。这实际上就是上述的“敏感期”或关键期现象。

烙印实际上可以认为是视觉行动的“模板”,“模板”发育、完善、固定以后,进入潜意识层,导致日后行为或对日后行为产生改造作用。越是早期形成的“模板”越稳定,对日后的行为影响越大,越是以后建立的“行动模板”越不容易进入潜意识层,大多在潜意识与意识的中间状态?有人称为“幽静态”,不甚牢固,容易调入意识层而完全受意识的干预和改造。

人们年龄越大,习惯越是不容易养成,学习也会越感困难,“行动模板”的形成越是不易。越是早期的行动模板,形成越容易,消退越困难。例如,一个人在他的第一份工作中所经历、所学来的所有经验,都会“烙印”(也可以说是“学习”)成为未来工作时做事方法、行事风格的基础。

烙印现象 - 特徵

产生时间

烙印发生的时期称作关键期。烙印现象和一般的反应不同,它只在一定的时期内发生,出生后一个短暂的特定时间才能形成,超过了这个特定的期限就不能形成。

不同的动物,其产生时间有所区别。人的烙印期最长,一般为1~3年;小鸡“母亲烙印”的发生是在出生后的10-16小时;狗的烙印期为3~7周;猫的烙印期为10~15天;老鼠的烙印期为7~10天;小鹅的烙印期为10~20小时。

不可逆性

烙印的效果是持久的,在关键期内形成的烙印行为作为动物的习性保存下来,并且是不可逆的,即一旦形成就不能修正和还原,而不像学习那样常会遗忘等。倘若幼小动物的印刻过程遭到阻碍和中断,母亲与幼小动物就不会相互认识。

人类的烙印现象一旦形成,若不客观理解,也很难加以改变,亦可能造成同类型人的困扰。不过,出色的公共关係手法,可以改善当事人原先给标籤的烙印印象,创造出第二印象,社会心理学又称之为“最后印象”,例如一位富翁一生对人对己都“节俭”,意想不到原来遗嘱指定,将遗产全数捐赠作慈善,感动了法官。

不需强化

烙印现象不需要食物的强化,一次就可以形成。

烙印现象 - 套用

政治

烙印现象在某些专制社会、或民主制度较不发达的国家也容易为有心的政治人物、政党、或他们的支持者所利用,例如透过各种管道(媒体、文宣等)普遍散布敌对政治阵营的负面形象,或刻意宣扬有利于己身立场的事件,以便塑造本身阵营的正面烙印形象或敌方的负面烙印印象。

早教

发展心理学家将动物的关键期概念引入儿童学习行为的研究领域,认为儿童心理的发展同样存在关键期。这是个体生命早期一个比较短暂的时期,在这期间,个体对某种刺激特别敏感,过了这一时期,同样的刺激对之影响很小或没有影响。有研究指出,2岁是口头语言发展的关键期,4岁是形状知觉形成的关键期,4-5岁是学习书面语言的关键期,少年期以前是第二语言(主要是语音方面)学习及音乐听觉训练的关键期。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯