热液过程

热液过程,指海水通过岩石裂隙或构造断裂带渗入海底地壳深层,并同地壳岩石发生化学成分交换。迄今所发现的海底热液活动,主要分布在大洋中脊、弧后扩张型盆地内,以及深大断裂带。

基本介绍

- 中文名:热液过程

- 外文名:hydrothermal process

- 别称:海底热液循环

- 分布:大洋中脊、弧后扩张型盆地等

概述

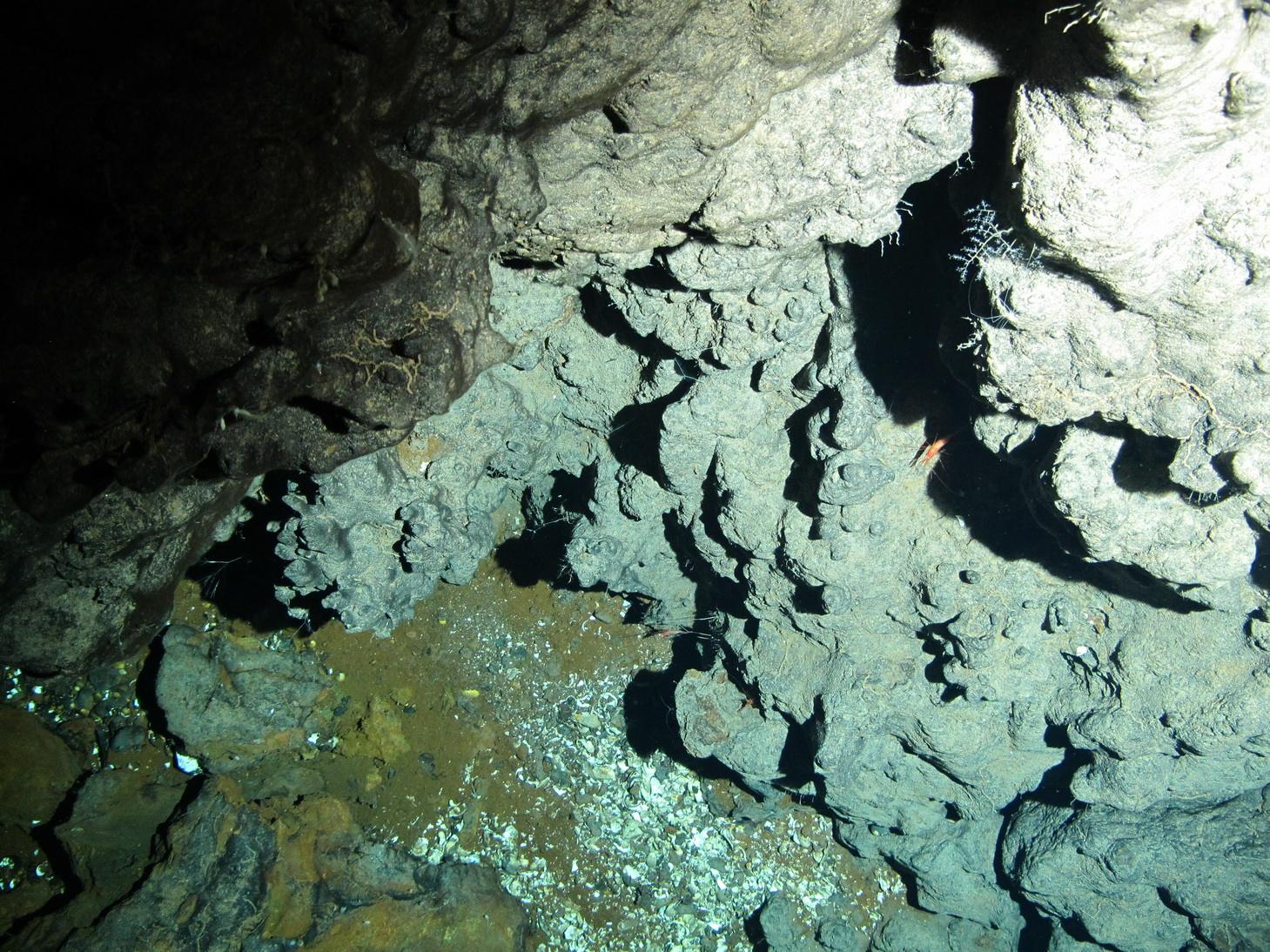

热液过程,亦称“海底热液循环”(submarine hydrothermal circula)。指海水通过岩石裂隙或构造断裂带渗入海底地壳深层,并同地壳岩石发生化学成分交换。下渗的海水被地下岩浆房或未冷却的玄武岩加热后,上升并以海底热泉形式喷出海底。喷出的热液在微量元素组成和大多数金属元素(例如,Fe、Mn、Cu、Pb、Zn、Hg、Ni和Co等)含量上,与一般海水有很大的差异。由于环境条件(例如温度、Eh值和pH值等)的突然变化,热液发生沉澱,从而在热液喷口附近形成热液沉积物——多金属软泥或块状金属硫化物。迄今所发现的海底热液活动,主要分布在大洋中脊、弧后扩张型盆地内,以及深大断裂带。例如,大西洋中脊的TAG海区(26-30°N)、Famous海区(36-37°N)、Snakepit海区(23°N)、Romaneche断裂带等;东太平洋海隆的11°N、13°N、21°N热液区、科隆(Galapagos,加拉帕戈斯)扩张中心(86°09′W)、JuanbeFuca断裂带(45-49°N)以及Bauer盆地的转换断层带(10°S,100°W)等;印度洋的Aden海湾和Carlsberg洋脊处(9°N)等;此外,还有马里亚纳海盆、沖绳海槽等弧后盆地和红海中央裂谷等。

现代海底热液流体的产生及循环模式

现代海底具有超过55000km的洋中脊系统和22000km的岛弧系统,其内部均不同程度地存在着热液活动。热液系统的重要组成因素有热源(熔浆或者初凝的岩石)、多孔介质(具有断层或者裂隙的火山岩洋壳)以及贯穿这一系统的流体(海水)。热液流体的成分反映了一系列因素的共同作用:原始的海水成分、与流体相互作用的作为基岩的成分以及结构(例如裂缝或孔隙的分布、柔性/刚性转换面的深度等)以及热源的深度、尺寸、形状等。这些因素影响着热液循环的深度、规模,决定着该体系中水岩相互作用发生时的温度、压力,同时还控制着是否出现相分离。另外,按前人的划分,当流体在围岩中循环时,首先在海水下渗的通道区域,即补给区(recharge zone)发生低温水岩反应,随后进入深度最大、温度最高的部分,即反应区(reaction zone),最后成为高温的具浮力的热液流体通过上升区(discharge zone)以较快的速度排出海底。下面按照不同热液区的热液循环特徵予以简要总结。

补给区特徵

补给区洋壳的主要热液过程包括低温下的氧化、硷金属和Mg的固定、硬石膏的形成以及高温下硷金属的淋滤。

(1)洋壳的氧化与硷金属的固定:氧化性较强的海水和洋壳接触首先发生低温蚀变,使基岩中的橄榄石和硫化矿物被铁的氧/羟化物所取代,并填充在岩石的裂隙中,同时硷金属(K、Rb、Cs、B等)进入绿鳞石或绿脱石中;

(2)Mg的固定:当海水进入更深的洋壳且被加热到约150℃时,Mg会以粘土矿物形式从流体中沉澱下来,在低于或高于200℃两种情况下分别形成富Mg蒙脱石和绿泥石,同时岩石中Ca被淋滤出来以保证溶液的电荷平衡;

(3)硬石膏的沉澱:硬石膏的溶解度随温度的上升而降低,当温度达到150~200℃时,海水中几乎全部的Ca和大约2/3的硫酸根就会形成硬石膏的沉澱;

(4)硷金属的高温淋滤:随着温度的升高(>150℃)岩石中的硷金属开始被淋滤出来,导致高温热液中硷金属的含量要远高于海水。

反应区特徵

反应区内海水和岩石的反应决定着热液流体的最终化学组成。而相分离作用是最重要的一个因素。当该区温度和压力一旦超过了海水临界点,热液就会分离成低盐度的蒸汽相和滷水相,挥发性组分(例如H2S)会优先进入蒸汽相,滷水相因为密度较大留在系统的裂隙中。相分离作用直接导致绝大多数热液流体中Cl元素含量和正常海水相比常常有很大差异,从而导致可溶性金属元素含量的波动,这是由于高温流体中大多数金属元素的迁移是以与Cl元素结合成络合物的方式进行的。此外,热液循环过程中岩浆脱气组分(例如3He、CO2、CH4和H2)的加入也能影响流体成分。在一些岛弧或弧后扩张系统中,由于岩浆富含Si和H2O,其热液流体的pH值更低,并且具有岩浆来源的SO2。这些与岛弧以及弧后有关的熔浆流体还可以向热液流体提供额外的金属元素(例如Cu、Zn、Fe、As、Au等)。

上升区特徵

反应区中相分离的作用使热液流体与海水相比具有很大浮力,因此能迅速喷出海底。上升区分为集中流区和弥散流区。集中流的上升通道通畅且可能直接与深部反应区连通,能更快速地喷出海底,而弥散流由于喷发前和海水能发生不同程度的混合,温度低,浮力小,喷出的速度慢,且无法形成黑烟囱结构,但能形成分布範围更广的含金属沉积物(metal-liferous sediments)或Fe-Mn氧化物壳层。上升区岩石中常常出现Mg亏损和Ca富集的特徵,蚀变过程的水岩比较大(约500~1000),表明热液流体在喷出海底过程中同样与岩石发生了离子的交换。

值得指出的是,儘管对于以玄武岩为围岩的热液系统已进行了详尽的实验研究、理论推导以及野外考察,但对于其他类型的围岩热液系统却仍缺乏了解,比如对于安山岩、流纹岩、英安岩(存在于弧后盆地、裂谷岛弧以及海底火山岛弧中)、橄榄岩(沿部分慢速扩张洋脊分布)甚至沉积物等。在较低的水岩比(<5)条件下安山岩-海水相互作用的模拟结果表明,除了产生的流体富Ca、Mn、Si、Fe外,蚀变矿物的类型组合与玄武岩-海水相互作用时导致的结果类似。例如安山岩地区获得热液流体组分中具有更多的微量元素(例如Zn、Cd、Pb、As),但是常常具有低pH值,给人们正确解释此种现象造成了困难,因为这些低pH值流体可能反映了岩浆中挥发性组分(例如岩浆来源的SO2)的贡献。

现代海底热液沉积体的形成及控制因素

海水与洋壳相互作用可形成2大类沉积体:以金属硫化物、硫酸盐甚至碳酸盐为主的近喷口热液沉积体和远离喷口的富金属(Fe、Mn等)沉积物。这种划分反映了不同来源和类型的热液物质的贡献:近喷口热液沉积体由各种各样的烟囱体和热液丘组成,由中-高温的集中流形成;而远离喷口的含金属沉积物主要由低温弥散流和热液羽流以及熄灭的硫化物烟囱体的风化垮塌形成。对于前者,目前发现的占绝对主体的为金属硫化物堆积体,以硫酸盐、碳酸盐甚至硅酸盐为主的实例也有所发现,但远不如金属硫化物普遍和重要。

现代海底热液系统中几个热点问题

Lost City型热液场的成矿模式

Lost City热液场位于Atlantis地块(~30°N)的大西洋中脊上,距离轴线中心约15km,该热液系统围岩由地幔岩石(橄榄岩与蛇纹岩)以及辉长岩组成,最早于2000年由Alvin发现。Lost City热液场发现的流体成分与洋中脊及弧后盆地热液具有非常明显的差异,表现为高pH值(约为10~11)、低金属和硫化物组分,其温度也明显低于其余地区的热液流体,最高仅为91℃(Kelley,2005)。目前发现的沉积体主要由高大(可达60m)的烟囱体及侧翼结构构成。由于端元流体中缺乏金属和硫化物组分,且温度过低(<91℃),Lost City烟囱体普遍缺乏金属硫化物和硬石膏等矿物,相反很高的pH值却能导致文石(CaCO3)普遍达到饱和状态,并且大规模沉澱下来,形成主要由文石构成的组分并呈多孔易碎的网状构造,外面覆盖着氢氧镁石(Mg(OH)2)。基于14C定年知,LostCity的热液活动已经持续了约30000年。

通常认为Lost City热液场的流体、相关的沉积物以及所支持的生态群落的产生所需要的热量并非来自于岩浆或者热岩石的冷凝,而在110~150℃时蛇纹石化反应(海水与地幔橄榄岩反应的结果)释放出的热量可能是驱动热液循环的根本原因。但近年来利用理论推导与热量平衡模型研究后证明蛇纹石化释放出来的热量并不足以驱动该系统运转,深部熔浆或热岩石的冷却释放出的热量仍是其热源的最可能来源,这显示该系统的热液驱动问题尚需进一步的研究支持。最近,人们在Lost City热液场开展了一系列生物地球化学循环的研究,发现即使在大量产甲烷古菌存在的前提下,该系统中甲烷仍主要来源于无机作用。由于超基性岩在地球发展的早期以及太阳系其他类地行星分布非常普遍,这些发现将有助于人们理解太古代还原性碳对于生物圈的贡献,同时还有可能为探究地球的早期演化及寻找外星生命提供重要的借鉴意义。

微生物在现代海底热液成矿系统中的作用

基于化能无机自养微生物类群所产生的初级生产力,海底热液环境支持着独特的生物群落。相关研究表明,海底热液生态系统的运转依靠地球化学和矿物学系统维持,各种微生物主要通过化能合成自养过程,利用多种无机和有机化学能量生长繁殖。在热液系统中发生的各种生物、地球化学、地质过程实际上是一个耦合在一起的有机整体。

超慢速扩张洋脊的成矿及研究现状

超慢速扩张洋脊指扩张速率小于2mm/a的大洋中脊,主要包括西南印度洋洋脊、加克海脊(Gakkel Ridge)以及一些小海脊(Snow and Ed-monds,2007),其长度约占全球洋脊的25%,其在全球的分布区见图5所示。由于种种因素,过去对超慢速扩张洋脊重视程度一直不足,直到近年来才有所改善并逐渐成为当前研究的热点问题之一。如InterRidge的全球大洋中脊研究10年计画(2004—2013年)也将超慢速扩张洋脊的调查研究列为主要研究方向的第1位。当前,有关超慢速扩张洋脊热液系统的新区勘探和研究已进入到一个新的阶段,而西南印度洋成为了当前研究的焦点区域。1997年“Fuji”航次率先在西南印度洋脊的东部区域发现了6处热液异常;2000—2001年“R/V Knorr162”航次又在西南印度洋脊西部发现了8个热液异常点。2007年1—3月中国大洋19航次在洋脊49°39′E/37°47′S地区发现了一个热液喷口群,拍摄到了正在活动的热液硫化物烟囱体,并取得了大量硫化物、玄武岩及热液生物样品;2008—2010年中国大洋20、21航次在扩展区域又发现了多个热液系统和异常区,并採集了大量的数据和地质生物样品。以此为基础,我国科学家在超慢速扩张洋脊的成矿研究上已处于国际先进水平,并有了一些开创性的成果。与此同时,对北冰洋超慢速扩张脊的调查研究工作也取得了较大进展。迄今,在Knipovich洋脊和Kolbeinsey洋脊上已发现了广泛的热液活动的存在;同时,科学家对于Kolbeinsey洋脊Grimsey热液区的3He、CO2、CH4等痕量气体的来源进行了研究;2001年“AMORE”航次在加克海脊6°15′W/82°53′N採集到了硫化物烟囱体和8处热液异常点。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯