灿烂千阳(卡勒德·胡塞尼创作长篇小说)

《灿烂千阳》是美籍阿富汗裔作家卡勒德·胡赛尼创作的长篇小说,2007年5月22日在美国首发。

这次胡塞尼将关注焦点放在阿富汗妇女身上,小说讲述了两个阿富汗妇女的不幸故事,个人要忍耐饥饿、病痛的约束。家庭要承受战争的创伤、难民的流离失所。国家要忍耐前苏联、塔利班与美国的战争。这是一部阿富汗忍耐的历史。小说情节设计巧妙,象徵和意识流的手法运用纯熟,除了一如既往对战争的控诉,还有为妇女权利的吶喊,标誌着胡塞尼的创作进入成熟阶段。

该书上市仅一周销量就突破100万册。

基本介绍

- 作品名称:灿烂千阳

- 外文名称:A Thousand Splendid Suns

- 文学体裁:长篇小说

- 作者:卡勒德·胡赛尼

- 首版时间:2007年5月

- 字数:280000

内容简介

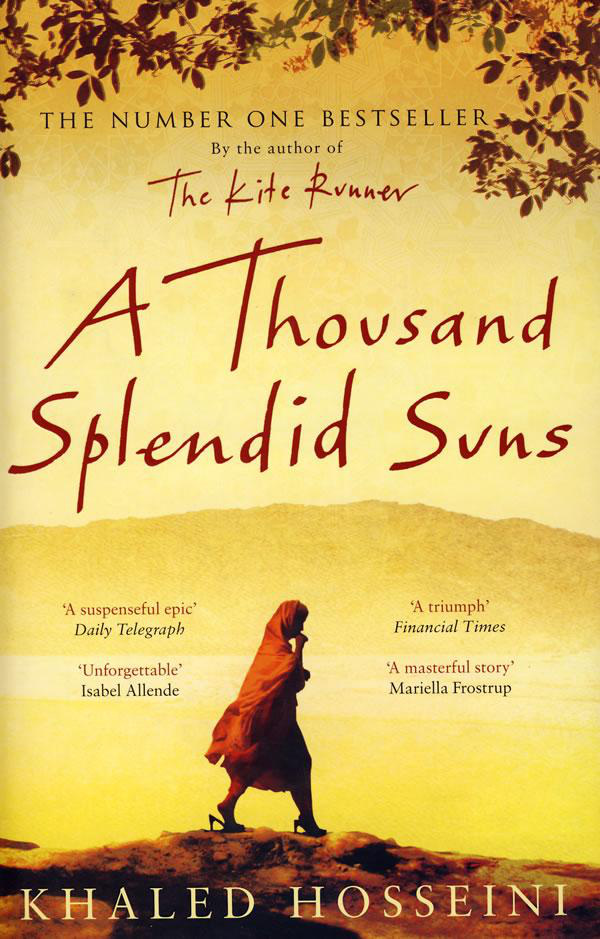

玛丽雅姆在阿富汗一个偏远贫穷的地方长大,她想上学,母亲却告诫她:“ 学校怎幺会教你这样的人,一个女人只要学一样本领,那就是忍耐。” 灿烂千阳英文版封面

灿烂千阳英文版封面

灿烂千阳英文版封面

灿烂千阳英文版封面私生女玛丽雅姆的童年在十五岁生日时一去不复返:母亲自杀,定期探访的父亲也仿佛陌路。她成为了喀布尔中年鞋匠拉希德的妻子,生活在动荡年代的家庭暴力阴影下。十八年后,战乱仍未平息,少女莱拉失去了父母与恋人,亦被迫嫁给拉希德。

两名阿富汗女性各自带着属于不同时代的悲惨回忆,共同经受着战乱、贫困与家庭暴力的重压,心底潜藏着的悲苦与忍耐相互交织,让她们曾经水火不容,又让她们缔结情谊,如母女般相濡以沫。

角色演员介绍

玛丽雅姆

玛丽雅姆是一个“哈拉米”(私生子的意思),私生女。她与母亲离群索居,生存在简陋的泥屋里。每天聆听着母亲关于幸福不可能得到的教诲。渴望父爱的她最期待的事情是在每个星期四与生父扎里勒见面,父爱对玛利亚姆来说,已经是一个强大而无法抗拒的磁场,只待她前行。终于15岁生日那年她为了父亲一个模糊没有把握的决定,表现出了一个孩子的任性与反叛,不顾母亲甚至是以死亡相逼的挽留,离开了泥屋走到了父亲面前。终于,她体会了母亲的想法,也识别了父亲的假象。从玛丽雅姆遭受的生活巨变中可以看出,在阿富汗落后的世俗枷锁下,一个男人选择了背弃了内心的情感,为了自己的名誉和地位遵循着旧制度的套路生活,相反,一个普通的女人却表现出了忍受苦难的坚强与伟大,这里讽刺了传统习俗的残酷,在一种病态社会的形态下发掘了人性,歌颂了女人的自立和坚韧形象。

莱拉

小说的另一位女主人翁莱拉,是拉希德另一个妻子。在与前苏联的战争中,莱拉失去了两个兄弟。炸弹夺走了她父母的生命。她深爱的男孩也被迫逃离阿富汗。主人公生活里到处都是失落与绝望。过着简单美国式生活的美国读者甚至难以体会。

刚开始,两位妻子相互敌视,渐渐的,两人在养育孩子的过程中越来越亲密。她们的友情在拉希德的虐待和国家的无情战火中留存。动人的情感成为小说的核心。两个女人苦难深重,某种程度上,她们庆祝塔利班的到来,希望能结束她们的苦难。

创作背景

胡赛尼在回复《京华时报》採访邮件中称,在完成《追风筝的人》之后,他对于创作有关阿富汗女性故事的想法相当着迷,于是就写出了《灿烂千阳》,他希望这本小说能为阿富汗传统妇女增添更多深度、细緻与情感的内涵。与前一本小说《追风筝的人》一样,《灿烂千阳》讲述的也是一个关于爱的故事。

对于新书取名《灿烂千阳》,胡赛尼解释说,该书的书名源自一首有关喀布尔的诗,“这首诗是17世纪阿富汗诗人Saib-e-Tabrizi在参观喀布尔之后创作的,其末尾词语‘一千个灿烂的太阳’正适合这本小说想要表达的主题。与此同时,这首诗还很适合书中人物即将离开深爱城市时的悲伤气氛。”

胡赛尼坦言创作《灿烂千阳》时困难也更多:“开始创作时,我对是否有能力再创作出一本成功的小说有些疑虑,缺乏自信,尤其是知道有众多读者正迫不及待地想看我的新作品后,我就更加恐慌,我的妻子可以为我作证。但当我提起笔创作,故事情节开始进行时,我就很快融入了主角玛丽雅姆与莱拉的世界,忧虑逐渐消失了。”

胡赛尼说,当他开始写时,他不断想起那些充满韧性的阿富汗妇女。“虽然她们不见得是引发我描写莱拉或者玛丽雅姆的灵感来源,但她们的声音、面容与坚毅的生存故事却一直影响着我,可以说,来自阿富汗女性的集体精神力量给我的创作带来了很大启发。”

作品鉴赏

作品主题

在《灿烂千阳》里,两位女主人公玛丽雅姆和莱拉,在强大的父权制从家庭和社会两个方面的渗透下一步步迷失了自我,丧失了人格的主体性。

女权运动的创始人西蒙.波娃曾在《第二性——女人》中指出: “婚姻,是传统社会指派给女性的命运。”她反对妻子作为“满足男人的性慾并照顾他的家务”的家庭意义。在父权制社会中,家庭是造成女性苦难的无底深渊。《灿烂千阳》的女主人公玛丽雅姆在年仅15 岁时就被父亲逼迫嫁给了40多岁的鞋匠拉希德,这使她从父亲的阴影中走出来,又掉进了另一个更黑暗的深渊。像大多数的阿富汗家庭那样,丈夫拉希德是家庭唯一的经济来源,而妻子玛丽雅姆则在家里做家务。“就两性的活动而言,性的角色决定由女人从事家务和照料孩子,而人类的其他业绩、事业和抱负却是男性的份内事。分配给女性的有限的角色趋向于让她们停留在生物体验的水準上。结果是,几乎所有能够被描述为真正的人而非动物的活动都保留给了男性”。正是因为夫妻双方这种不同的分工形式,决定了身为男性的拉希德作为家长的地位,而玛丽雅姆只是他的附属物,他可以无偿占有她的家务劳动和身体,把她当作自己的私有财产,作为性慾和生育的工具。

女性在阿富汗最基本的人权都无法获得,她们处于男权话语和父系制度的压迫之下,出门必须裹上沉重的布卡,蒙上面纱,只露出惊恐的双眼。玛丽雅姆是一个“哈拉米”,私生女。在阿富汗落后强权的伊斯兰世界里,从她出生开始,就注定她这一生都将背负这个耻辱的标誌,不能像别人一样正常地生活。所以她背负的苦难比普通女性更沉重更心酸。

从某种程度上讲,莱拉的童年比玛丽雅姆快乐多了,她有一群玩伴,有相对温馨的家,还有爱人的呵护。但战争使曾经美丽的街道遍布废墟,使和谐的生活陷入黑暗,莱拉的爱人和父母也在轰炸中离开了她,剩她一个人孤零零地活在喀布尔,为了保住和塔里克的孩子,不得不下嫁给拉希德。从此,命运把玛丽雅姆和莱拉紧紧地绑在了一起。在世俗落后的阿富汗,男人通常是家里的唯一经济支柱,女人除了生孩子就是做家务,由于性别角色的规範和社会分工的不同,女性在男性眼里就是没有血肉的机器和工具。所以在玛丽雅姆不幸流产七次,丧失生育功能后,拉希德逐渐将她视为“废物”。至此,玛丽雅姆彻底沦为丈夫的附属物和私人财产,她的自我和作为人的本性遭到驱逐、挤压甚至粗暴地践踏,一步步走向萎缩和乾瘪,最后只剩下一具形容枯槁的乾躯。

“这个见鬼的国家没有一个法院会为我所做的事情判我的罪。”这句话赤裸裸地揭示了阿富汗的强权父系制度对阿富汗女性身心的严重摧残。玛丽雅姆的母亲娜娜曾经说过:每一片雪花都是人世间某个悲哀的女人叹出的一口气。雪花让人想起像我们这样的女人要承受多少苦难,我们多幺安静地忍受一切降临在我们身上的灾难。在过去的日子里,曾多少个这样阴郁的冬天,玛丽雅姆看着纷飞的雪花想起母亲的这句话,她的苦难如此巨大,几乎要淹没了她。而现在,这一切的不堪回首都将随着她生命的终结而结束,她看到的只有希望,只有阳光,只有永不陨落的灿烂千阳。

莱拉重获自由和幸福,完成了自我认知和自我救赎,和塔里克、孩子们幸福地生活在一起。这是个圆满的结局,正如玛丽雅姆希望看到的一样。千千万万的阿富汗妇女蒙在面纱后的面孔是笑着还是哭着,没人知道,但她们唯一呈现给这个世界的双眼却充满着希望。虽然女性解放的道路相当漫长而曲折,但经过她们的不懈努力,最后实现男女平等,共同撑起阿富汗的纯净天空也是指日可待的。读者可以看到,在玛丽雅姆和莱拉身上,这样的希望已经初见曙光。

艺术特色

通观玛丽雅姆和莱拉的悲惨人生,不难发现,她们的痛苦和灾难都根源于父权制通过社会和家庭给她们施加的压迫。“这个世界是男人的世界,法律是男人的法律,政府是男人的政府,国家是男人的国家”,女性的地位被父权制度所歪曲,处于远离父权文化和话语中心的边缘地位。她们生活在男性的阴影和淫威之下,成为男性的附属物和私有财产,从而使她们的存在仅仅只是一种“作为符号的妇女”,而不是真正意义的自我存在。她们试图反抗,可是“在父权制下,孩子和母亲的地位从根本上来说是一种依附于男人的地位。并且,由于男人的这一重要性不仅仅是社会性的,还涉及她的依附者赖以生存的经济权力,男性在家庭内部的地位,无论在物质或意识形态上,都是十分稳固的”。强大而稳固的父权制让作为个体的妇女无法也无力抵抗,最终陷于女性自我和本性迷失的泥淖之中。玛丽雅姆和莱拉的遭遇折射出阿富汗千千万万蒙着面纱的妇女的悲惨命运,也是阿富汗所有苦难和灾难的缩影。

纵观整部小说,太多的痛苦和离别、暴力和流血、痛苦和灾难让人久久不能释怀,玛丽雅姆被枪决更是给人一种悲切甚至悲壮的感觉。然而,故事的结尾也给了读者希望:战争结束了,和平重新降临这个国度;乾旱结束了,大雪昭示着绿色和丰收。最终,阿富汗的塔利班政权被推翻,民主政府上台,平等和自由开始降临这片饱受了30年灾难的土地。莱拉最后也逃脱了拉希德的魔爪,与塔里克结婚,享受与孩子一起的天伦之乐,重新获得了自由和幸福,恢复了女性的自我和本性。诚如鲁枢元所说:“女性的真正解放,在于恢复女性长久以来被压抑、被扭曲的天性,发扬女性在人类历史进程中的独特优势。这表现为:大地崇拜的女性精神,护佑万物的女性伦理,充满感性与温情的女性思维。”由此可见,阿富汗妇女一定能够通过不断努力,实现与男子地位平等,在阿富汗的重建中发挥重要作用。

作品评价

不管书评怎幺写,《灿烂千阳》肯定会大为畅销。但或许你有兴趣听听在下的意见。它是否和《追风筝的人》一样好,答案是不是,它更好。《灿烂千阳》是通俗小说的精品,是一部有关勇敢、荣誉与宽容的书。——《华盛顿邮报》 灿烂千阳英文版封面

灿烂千阳英文版封面

灿烂千阳英文版封面

灿烂千阳英文版封面胡塞尼凭藉其处女座《追风筝的人》一举成名,虽然他的第二本小说让其忠实读者苦苦等候,但《灿烂千阳》的确没有令他们失望。胡塞尼在小说中展现出了更为精湛的叙事才能,讲述了一个为了留住希望与快乐而做出必要牺牲,用爱的力量战胜恐惧的故事。——《纽约每日新闻》

阿富汗三十年历史的揪心记录,一部关于家庭、友谊、信念和自我救赎的动人故事。关于不可宽恕的时代,不可能的友谊以及不可毁灭的爱。——《出版商周刊》

作者胡赛尼由此证明,在以畅销书崭露文坛之后, 他有能力再完成一部成功的作品。 ……胡赛尼熟练地勾勒出了其故土在20世纪后期的历史。与此同时, 他还描绘了微妙的,非常具有说服力的双重肖像。他的写作简单,朴实无华,但是他的故事却动人心弦。高度推荐。——《图书馆杂誌》

在以畅销书开场之后,胡赛尼继续回顾20世纪后期阿富汗的风貌。这一次,是通过两位女性的眼睛。……胡赛尼的第二本鸿篇巨製具有不可思议的悲剧风格,是对阿富汗的苦难与力量悲伤而又优美的告白。喜爱《追风筝的人》的读者们,一定不会错过这一令人难忘的续作。——《书目报》

继超级畅销的《追风筝的人》之后,卡勒德·胡赛尼在新作《灿烂千阳》中通过两位女性的视角精心讲述了一个关于他祖国的故事……国度的兴衰对于略知国际新闻的读者来说并不陌生。但是通过小说的渲染,这一切以全新的方式震撼着我们。它迫使我们思考:如果注定要面对惨澹的人生,我们将何去何从?——《明尼阿波利斯星坛报》

卡勒德·胡赛尼完成了一件极其艰难的工作:《灿烂千阳》的力度和深度都超越了处女作《追风筝的人》……通常,第二部作品相较于前作都会显得苍白无力,但这部备受瞩目的作品成功地把读者带进了那个残酷、绝望、苦难和贫困的世界,同时又以希望、救赎和爱来抚平痛苦。——《夏洛特观察家报》

个人在困境中挣扎的旅程,家庭里那些似乎无穷无尽的秘密。胡赛尼的两本小说以及小说中的各个角色都以不同的方式在追问以上的问题,而答案也不尽相同。在阿富汗,在美国,我们每个人也都面临着同样的问题。在这本略显散乱却更为睿智的小说中,胡赛尼延续着他那富有同情的叙述方式,以及简练、引人动情的语言特色。——《圣路易斯邮讯报》

胡塞尼对于日常生活本质的洞察及对人类情感细緻入微的刻画增添了小说的生动性与曲折性《灿烂千阳》不愧是继胡塞尼《追风筝的人》后的又一佳作。——《洛杉矶时报》

作者简介

卡勒德·胡赛尼(Khaled Hosseini),1965年生于阿富汗喀布尔市,后随父亲迁往美国。胡赛尼毕业于加州大学圣地亚哥医学系,现居加州。“立志拂去蒙在阿富汗普通民众面孔的尘灰,将背后灵魂的悸动展示给世人。”着有小说《追风筝的人》(The Kite Runner,2003)、《灿烂千阳》(A Thousand Splendid Suns,2007)、《群山回唱》(And the Mountains Echoed,2013)。作品全球销量超过4000万册。2006年,因其作品巨大的国际影响力,胡赛尼获得联合国人道主义奖,并受邀担任联合国难民署亲善大使。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯