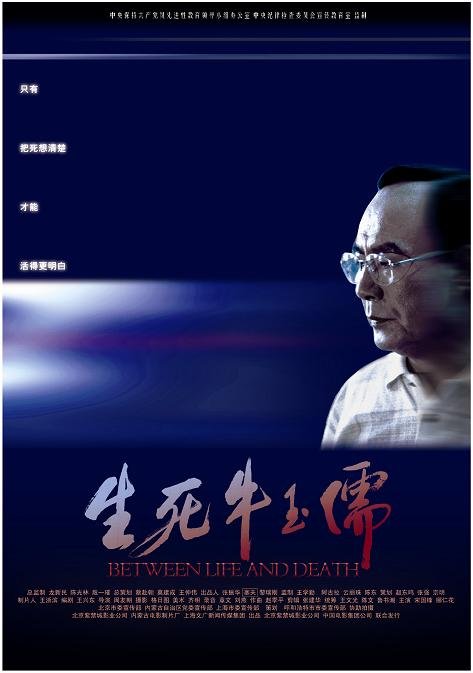

生死牛玉儒(2005年王兴东执导电影)

《生死牛玉儒》是纪实类影片,由周友朝执导,王兴东担任编剧,宋国锋、娜仁花、温桂钰等主演。

影片以原呼和浩特市市委书记牛玉儒的事迹改编而成,以牛玉儒生前最后100天的工作、学习和生活为线索,展现他辛苦工作,直到生命最后一刻的事迹。该影片于2005年10月19日在中国大陆上映。

基本介绍

- 导演:周友朝

- 编剧:王兴东

- 主演:宋国锋,娜仁花,温桂钰

- 出品公司:上海文广新闻传媒集团等

- 发行公司:上海文广新闻传媒集团

- 中文名:生死牛玉儒

- 外文名:Between Life and Death

- 製片地区:中国

- 拍摄日期:2005年6月5日开机

- 类型:剧情

- 片长:105分钟

- 上映时间:2005年10月19日

- 对白语言:国语

- 色彩:彩色

- 主要奖项:第28届大众电影百花奖最佳故事片提名

第12届中国电影华表奖优秀故事片提名 - 线上播放平台:电影网

剧情简介

呼和浩特市市委书记牛玉儒(宋国锋饰)满怀抱负向两会代表做报告时,被查出身患结肠癌。一面是承诺和宣言,一面是癌症和死神,落入两难境地的牛玉儒被推上了生死考验的关口。然而,一心揣着呼市百姓的牛玉儒却身体力行地做到了“生命一分钟,敬业六十秒”。在北京做完癌症手术后,他不顾生命垂危,四次要求回呼市工作,三次回到了他所热爱的城市和百姓中,兑现了他最后的承诺。身患绝症的牛玉儒不顾妻子和医生的劝阻,返回工作岗位。他心繫百姓,忘我工作,直到生命最后一刻。

演职员表

演员表

| 角色 | 演员 | 配音 |

|---|---|---|

| 牛玉儒 | 宋国锋 | ---- |

| 谢莉 | 娜仁花 | ---- |

| 甜甜 | 温桂钰 | ---- |

| 牛牛 | 牛元浦 | ---- |

| 李杨 | 田征 | ---- |

| 章旭 | 张明亮 | ---- |

| 陈锋 | 马路 | ---- |

| 牛总 | 陈逸恆 | ---- |

| 秘书长 | 陈天陆 | ---- |

| 曲有元 | 王大治 | ---- |

| 翟书冒 | 马刚 | ---- |

| 老干部 | 张勇手 | ---- |

职员表

| 製作人 | 导演 | 编剧 | 摄影 | 剪辑 | 道具 | 美术设计 | 造型设计 | 服装设计 | 录音 | 场记 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 王浙滨 | 周友朝 | 王兴东 | 格日图 | 张建华 | 任永红 | 齐明 | 张万象,房漪萍 | 郭磊,邹建华 | 章文,刘燕 | 周风朝 |

参考资料:

角色演员介绍

牛玉儒演员:宋国锋市委书记,多年在牧区工作,有丰富的经验,他热爱这个城市和百姓,查出身患癌症后坚持回到工作岗位,履行着市委书记对人民的承诺。

牛玉儒演员:宋国锋市委书记,多年在牧区工作,有丰富的经验,他热爱这个城市和百姓,查出身患癌症后坚持回到工作岗位,履行着市委书记对人民的承诺。 谢莉演员:娜仁花牛玉儒的妻子,与丈夫相濡以沫,在治病方面与牛玉儒之间有冲突,得知丈夫终于病发立即赶往医院,不同意病房里的他想回呼市的决定,最后帮助牛玉儒去参加党代会。

谢莉演员:娜仁花牛玉儒的妻子,与丈夫相濡以沫,在治病方面与牛玉儒之间有冲突,得知丈夫终于病发立即赶往医院,不同意病房里的他想回呼市的决定,最后帮助牛玉儒去参加党代会。 甜甜演员:温桂钰牛玉儒的女儿,得知父亲的病情后从英国回来,没有告诉父亲自己已经知道父亲的病情,陪同父亲聊天,并安慰母亲。

甜甜演员:温桂钰牛玉儒的女儿,得知父亲的病情后从英国回来,没有告诉父亲自己已经知道父亲的病情,陪同父亲聊天,并安慰母亲。

参考资料:

幕后花絮

1、宋国锋体形跟患病前的牛玉儒很相像,但牛患病期间迅速消瘦,宋为在外形上贴近人物,自己制定了节食计画,一部戏下来减了24斤,裤腰瘦了7寸。

2、影片中扮演牛玉儒儿子牛牛的演员,是牛玉儒的亲儿子。

获奖记录

| 时间 | 奖项 | 备注 |

|---|---|---|

2006年10月 | 第28届大众电影百花奖最佳故事片 | 提名 |

2007年8月 | 第12届中国电影华表奖优秀故事片 | 提名 |

幕后製作

创作背景

创作期间,编剧王兴东深入内蒙古採访了许多人,包括详细了解了牛书记三次请假回呼和浩特的情况和请假记录,走访了为牛玉儒治疗的主治医生,并翻阅了厚厚的病案,用真实的故事支撑剧本。

製作发行

宣传

2005年10月19日,电影《生死牛玉儒》在内蒙古政府礼堂举行首映礼。

2005年10月21日,电影《生死牛玉儒》在上海举行首映礼。

製作

| 出品 | 策划 | 监製 |

|---|---|---|

北京紫禁城影业公司内蒙古电影製片厂 上海文广新闻传媒集团 | 北京市委宣传部 内蒙古自治区党委宣传部 上海市委宣传部 | 中央保持共产党员先进性教育领导小组办公室 中央纪律监察委员会宣传教育室 |

影片评价

影片全麵塑造了一位心繫百姓、求真务实、无私奉献、清正廉洁的当代共产党人形象,再现了牛玉儒同志勤政为民、兢兢业业奋斗在工作第一线,用坚强的意志和满腔的热情铸造了共产党员鞠躬尽瘁、死而后已的光辉形象。(哈密政府网评)

《生死牛玉儒》成功塑造了一个有血有肉有激情的市委书记。编剧王兴东从人物性格的挖掘入手,来刻画银幕形象,避免了从概念出发,所以能做到生动感人。(《北京日报评》)

影片中没有刻意去拔高人物形象,始终贯穿了一个“情”字。(《北京晨报评》)

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯