牛顿第二运动定律

牛顿第二运动定律的常见表述是:物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,且与物体质量的倒数成正比;加速度的方向跟作用力的方向相同。该定律是由艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》一书中提出的。牛顿第二运动定律和第一、第三定律共同组成了牛顿运动定律,阐述了经典力学中基本的运动规律。

基本介绍

- 中文名:牛顿第二运动定律

- 外文名:Newton's Second Law of Motion-Force and Acceleration

- 别称:牛顿第二定律

- 表达式:F=ma

- 提出者:艾萨克·牛顿

- 提出时间:1687年

- 套用学科:物理学

- 适用领域範围:力学

- 记载着作:《自然哲学的数学原理》

定律定义

牛顿在《自然哲学的数学原理》发表的原始表述:

动量为 的质点,在外力

的质点,在外力 的作用下,其动量随时间的变化率同该质点所受的外力成正比,并与外力的方向相同;用公式表达为:

的作用下,其动量随时间的变化率同该质点所受的外力成正比,并与外力的方向相同;用公式表达为: 。

。

常见表述:

在加速度和质量一定的情况下,物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,且与物体质量的倒数成正比。加速度的方向跟作用力的方向相同。牛顿第二运动定律可以用比例式来表示,即 或

或 ;也可以用等式来表示,即F=kma,其中k是比例係数;只有当F以牛顿、m以千克、a以m/s2为单位时,F=ma成立。

;也可以用等式来表示,即F=kma,其中k是比例係数;只有当F以牛顿、m以千克、a以m/s2为单位时,F=ma成立。

定律特点

牛顿第二运动定律有五个特点:

瞬时性:牛顿第二运动定律是力的瞬时作用效果,加速度和力同时产生、同时变化、同时消失。

矢量性: 是一个矢量表达式,加速度和合力的方向始终保持一致。

是一个矢量表达式,加速度和合力的方向始终保持一致。

独立性:物体受几个外力作用,在一个外力作用下产生的加速度只与此外力有关,与其他力无关,各个力产生的加速度的矢量和等于合外力产生的加速度,合加速度和合外力有关。

因果性:力是产生加速度的原因,加速度是力的作用效果h故力是改变物体运动状态的原因。

等值不等质性:虽然 ,但

,但 不是力,而是反映物体状态变化情况的;虽然

不是力,而是反映物体状态变化情况的;虽然 ,仅仅是

,仅仅是 度量物体质量大小的方法,m与

度量物体质量大小的方法,m与 或

或 无关。

无关。

实验验证

牛顿第二运动定律实验是物理中的一个很基础、必要的验证性实验,涉及到检验一个物理定律或规律的基本途径和方法,因此对于其实验精度往往有特殊的要求。

牛顿第二运动定律验证实验,就是测量在不同的 作用下运动系统的加速度

作用下运动系统的加速度 ,并检验二者之间是否符合上述关係。

,并检验二者之间是否符合上述关係。

利用现代的实验教学设施改进和补充原来的实验手段,更能体现出物理学的科学素养和科学态度。

| 实验验证方法 | 图示 |

|---|---|

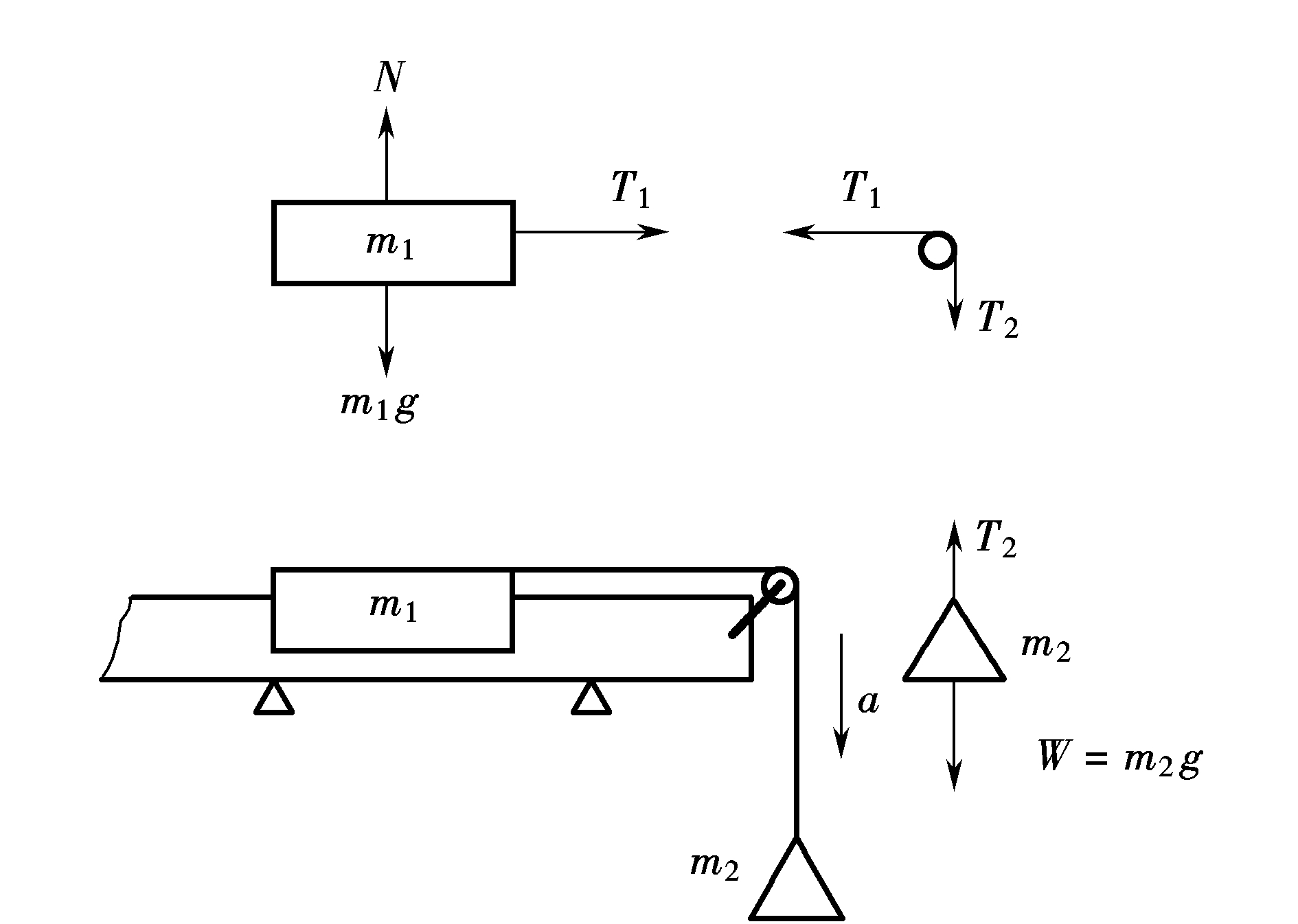

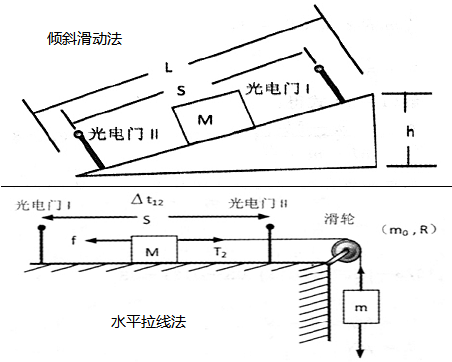

用打点计时器法验证: 研究系统的加速度与系统的质量和拉力间的关係时,将打点计时器固定在木板的一端,把砝码和小车栓在细线的两端,细线跨过滑轮,砝码的重量作为拉力,让拖着纸带的小车在平直的平面上运动,则小车及其上的砝码、线的另一端栓着的钩码组成一个运动系统。 每次实验均须在纸带上注明拉力和系统的质量。 为了抵消摩擦力,通常採取以下两种方法:倾斜滑动法、水平拉线法。 |  倾斜滑动法和水平拉线法 倾斜滑动法和水平拉线法 |

在气垫导轨上验证: 将气垫导轨调平后(由于导轨都存在一定的弯曲,滑块与导轨间存在阻力,所以调平在实验中一般用滑块通过两个光电门时的速度相等来衡量),测出粘性阻尼常数b。 为了修正粘滞性摩擦阻力的存在所引起的速度损失,必须解决粘滞性阻尼常数的测定问题。其方法主要有以下两种:倾斜导轨法、振动法。 |  倾斜导轨法 倾斜导轨法 |

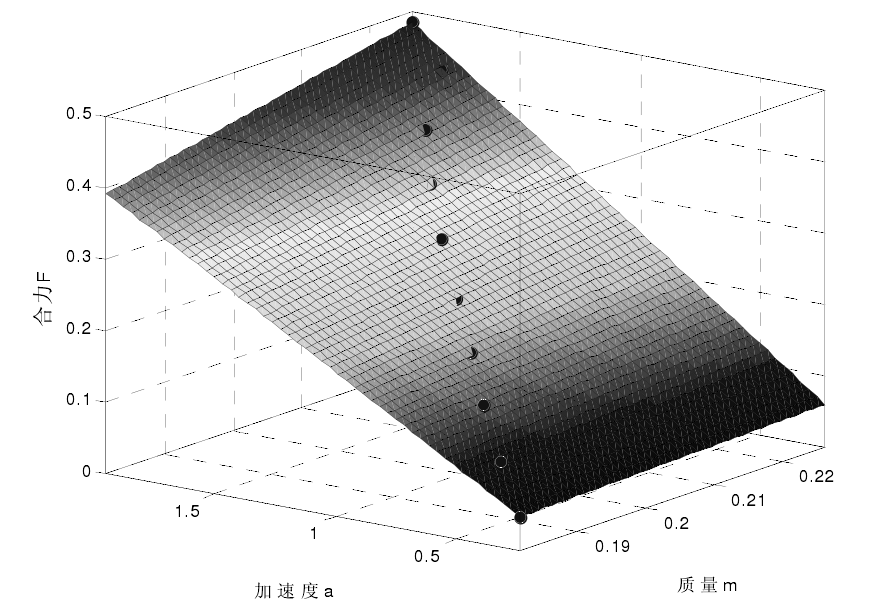

用非线性回归法验证: 在气垫导轨上验证定律影响测量的主要因素是空气阻力,通过修正可将影响减小到可忽略的程度。但常採用的一元线性回归法,不足以说明整个回归方程的好坏;二元线性回归法也同样存在一定的问题。 用非线性回归法验证定律,首先对质点运动的动力学模型进行线性化处理,得到模型的参数线性估计值,并以其作为非线性模型的初值对动力学模型进行非线性回归分析。非线性回归法验证了定律的正确性,改进了验证定律的传统实验方法,具有一定的套用和推广价值。 |  牛顿第二运动定律非线性拟合图 牛顿第二运动定律非线性拟合图 |

此外,验证牛顿第二运动定律还有基于LabVIEW的教学平台、基于无线模组和Visual Basic的仿真演示实验设计、基于光电感测器的实验装置。

适用範围

牛顿第二运动定律只适用于质点。对质点系,用牛顿第二运动定律时一般採用隔离法,或者採用质点系牛顿第二定律。

牛顿第二运动定律只适用于惯性参考系。惯性参考系是指牛顿运动定律成立的参考系,在非惯性参考系中牛顿第二运动定律不适用。但是,通过惯性力的引入。可以使牛顿第二运动定律的表示形式在非惯性系中使用。

牛顿第二运动定律只适用巨观问题。解决微观问题必须使用量子力学。当考察物体的运动线度可以和该物体的德布罗意波相比拟时,由于粒子运动不确定性关係式(即无法同时準确测定粒子运动的方向与速度),物体的动量和位置已经是不能同时準确获知的量了,因而牛顿动力学方程缺少準确的初始条件无法求解。也就是说经典的描述方法由于粒子运动不确定性关係式已经失效或者需要修改。量子力学用希尔伯特空间中的态矢概念代替位置和动量(或速度)的概念(即波函式)来描述物体的状态,用薛丁格方程代替牛顿动力学方程(即含有力场具体形式的牛顿第二运动定律)。用态矢代替位置和动量的原因是由于测不準原理我们无法同时知道位置和动量的準确信息,但是我们可以知道位置和动量的机率分布,测不準原理对测量精度的限制就在于两者的机率分布上有一个确定的关係。

牛顿第二运动定律只适用低速问题。解决高速问题必须使用相对论。由于牛顿动力学方程不是洛伦兹协变的,因而不能和狭义相对论相容,因此当物体做高速移动时需要修改力、速度等力学变数的定义,使动力学方程能够满足洛伦兹协变的要求,在物理预言上也会随速度接近光速而与经典力学有不同。

发展简史

1662年,伽利略·伽利雷指出“以任何速度运动着的物体,只要除去加速或减速的外因,此速度就可以保持不变。”勒内·笛卡尔也认为,在没有外加作用时,粒子或者匀速运动,或者静止。

艾萨克·牛顿把这一假定作为牛顿第一运动定律,并将伽利略的思想进一步推广到有力作用的场合,提出了牛顿第二运动定律。

1684年8月起,在埃德蒙多·哈雷的劝说下,牛顿开始写作《自然哲学的数学原理》,系统地整理手稿,重新考虑部分问题。1685年11月,形成了两卷专着。1687年7月5日,《原理》使用拉丁文出版。《原理》的绪论部分中的运动的公理或定律一节中提出了牛顿第二运动定律。

套用领域

套用牛顿第二运动定律可以解决一部分动力学问题。问题主要有两类:第一类问题已知质点的质量和运动状态,已知质点的在任意时刻的位置即运动方程或速度表达式或加速度表达式,求作用在物体上的力,一般是将已知的运动方程对时间求二阶导数或将速度方程对时间求一阶导数,求出加速度,再根据牛顿第二定理求出未知力;第二类问题已知质点的质量及作用在质点上的力,求质点的运动状态,即求运动方程、速度表达式或加速度表达式,通常是由牛顿第二运动定律列出方程,求出物体的加速度表达式,由加速度和初始条件,定积分求出速度表达式,由速度表达式和初始条件,定积分求出运动方程。解题方法主要有四种:临界条件法、正交分解法、合成法、程式法。

运用牛顿第二定律及同一直线矢量合成方法,根据理想“平行导轨模型”的物理特点,基于电磁感应规律,对电磁感应中的电容负载平行导轨模型的各种情况进行计算,可计算出各种情况下的金属导桿运动的数学表达式;结果与实践吻合。

动画是让画面运动起来的影视艺术,即运动的画面。牛顿第二运动定律在动画艺术中占有重要的位置,是动画中必不可少的研究对象。

定律影响

根据牛顿第二运动定律,定义了国际单位中力的单位——牛顿(符号N):使质量为1kg的物体产生1m/s2加速度的力,叫做1N;即1N=1kg·m/s2。

牛顿第二运动定律定量地说明了物体运动状态的变化和对它作用的力之间的关係,和牛顿第一运动定律、牛顿第三运动定律共同组成了牛顿运动定律,是力学中重要的定律,是研究经典力学的基础阐述了经典力学中基本的运动规律。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯