狗的故事(马克·吐温创作短篇小说)

《狗的故事》是美国作家马克·吐温创作的短篇小说。

马克·叶温特别擅长用第一人称写作。在《狗的故事》中,他同样让一只拟人化了的狗来充当故事的主人公“我”。

基本介绍

- 作品名称:狗的故事

- 外文名称:A Dog's Tale

- 创作年代:1903年

- 文学体裁:短篇小说

- 作者:【美】马克·吐温

内容简介

小说共分三章,在情节安排上喜中有悲,悲中有喜,给人以跌宕起伏、紧凑精巧的感觉。第一章以幽默的口吻述说“我”在母亲身边度过的快乐的童年时光;第二章由喜转悲:“我”长大后被卖掉了,母子伤心地别离;第三章又由悲而喜:“我”的新家非常漂亮,主人们“都爱我,把我当成宝贝”。不久,“我”生了个小狗仔,“这下子我的幸福可到了极点”。然而,伴随着冬天的到来,悲剧的序幕也渐渐拉开:育儿室着火了,“我”冒着生命危险将主人家的小娃娃拖离火海,却被他误以为是发了疯,用手杖打折了腿。接着,情节又由悲而喜:事情明了之后,“我”的“英勇行为”受到人们的大加讚扬,又生活在荣耀之中了。好景不长,随着春天的到来,“我”的厄运又开始了:女主人和孩子们出远门期间,男主人和他的朋友们用小狗仔做实验,残忍地将它杀死了。“我”亦悲痛而死。

创作背景

短篇小说《狗的故事》作于1903年,是作家的晚期作品。吐温在他的晚年,由于个人生活上的不幸,对社会民主平等理想的破灭和个人经济上的破产,使其原有的对人类的悲观看法在晚年更加深化了。在写作上表现为他将讽刺批判的对象由社会转向整个人类。“该死的人类”是其晚期作品中的“口头禅”,谴责人不如动物。“在整个生物界,人是独一无二的具有恶意的东西。恶意是一切人的天性……单就这一点就使人类低于鼠类,低于蛔虫,低于旋毛虫。”《狗的故事》即是这种情绪下的产物。

人物介绍

“我”

小说一开头,“我”即做了自我介绍:我的父亲是个“圣伯尔纳种”,我的母亲是个“柯利种”,我是个“长老会教友”。我母亲是这样给我说的,这些微妙的区别我自己并不知道。

母亲

在《狗的故事》中,母亲是一个不懂装懂,喜欢卖弄一些道听途说的字眼或者故事,显示自己好像受过很多教育,在其他狗的羡慕,嫉妒的眼光中获得极人的满足。在该小说中,母亲就象徵了那些爱慕虚荣,喜欢故弄玄虚的人。

作品鉴赏

吐温在《狗的故事》中通篇都採用对比的写作手法,以动物的善来揭露人性的恶。狗的种种优秀品质与人的种种卑劣品性形成鲜明对照:“我”乐于助“人”,而“人”却对“我”恩将仇报;另外,母亲的虚荣与“我”的谦卑形成对照;众狗的“盲从”与“我”的“理智”形成对照等等。同时,作者还将事件发生的时间与事件本身作对比,通过二者之间的反差,给读者以强烈的震撼。比如:在万物枯死的冬天,“我”却给了主人家的小娃娃以第二次生命;而在万物复甦,一切都生机勃勃的春天,男主人却杀死了“我”的小狗仔。

吐温在《狗的故事》中对情节的精心安排,使得小说环环相扣、紧凑精巧,同时也体现出他晚年对情节在故事发展中的重要性,有了更深层次的认识。

吐温在《狗的故事》中对铺垫、伏笔等写作手法的巧妙运用,也取得了很好的效果。铺垫、伏笔的运用,给读者不断地造成悬念,使小说有持久的吸引力。

1.重複句子以做铺垫:在第一章末尾写道:母亲虽然虚荣,好面子,可是她的优点足以和她的缺点相抵消。“我们还从她那儿学会了在危急时刻表现得勇敢和敏捷,决不逃跑,无论是朋友或生人遭到了危险,我们都要大胆地承担下来,尽力帮助人家,根本不考虑自己要付出多大代价”,同样的话在母亲给我的临别嘱託中又出现了:“为了纪念我,如果别人遇到危险的时候,你就不要想到自己,你要想到你的母亲,照她的办法行事。”叶温在此重複同一段意思,即是为了给下文—“我”冒着性命危险救主人家的小娃娃—做铺垫。

2.精心选词以做铺垫:在我刚到新家时,有一段对新家的描述:“房子又好又大,还有许多图画和精巧的装饰,讲究的家具,根本没有阴暗的地方,处处的五颜六色都有充分的阳光照得非常鲜亮”。此处吐温用了“根本没有”,“处处”等表示绝对意义的辞彙,既有反讽的意味,又为下文发生在这间漂亮屋子里的罪恶做了铺垫。

接下来,作者在描述男主人格莱先生时,写道:“他长得很漂亮,人很机警,动作灵活,一本正经,办事迅速果断,不感情用事,他那副收拾得整整齐齐的脸简直就像是闪耀着冷冰冻的智慧的光!”“机警”、“灵活”为下文—男主人动作迅速,用手杖打折“我”的腿—埋下了伏笔;而“办事果断,不感情用事”、“冷冰冰”又为下文—用小狗仔做实验,丝毫不念及“我”对他的恩情—埋下了伏笔。

3.甚至文中一些看似与主题无关的内容也是作家精心安排的下文的引线:当男主人和他的朋友们在实验室称讚“我”的“英勇行为”时,他们顺便谈到了光学,讨论脑子受了伤是不是会把眼睛弄瞎,大家意见不一致,就说一定要用实验证明才行—这将为他们用狗仔做实验做铺垫;又谈论植物,这使“我”想起夏天和莎第(主人家的小女孩)种的一些种子,过许多天就会长出一朵花或一些树来—这为“我”守在小狗墓旁希望他能像植物一样再长出来—做了铺垫。

作者採用层层铺垫、步步设伏的写作手法,使得小说结构紧凑,读后给人浑然一体的感觉。作家圆熟的写作技巧在此亦得到充分体现。

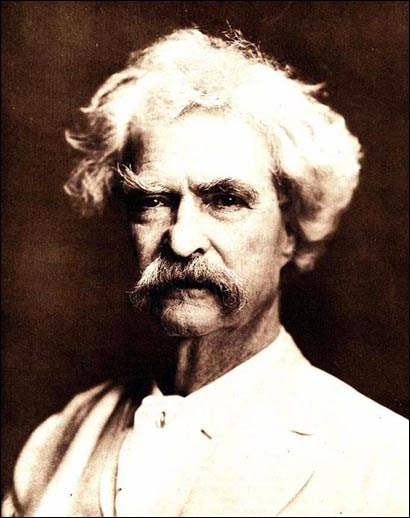

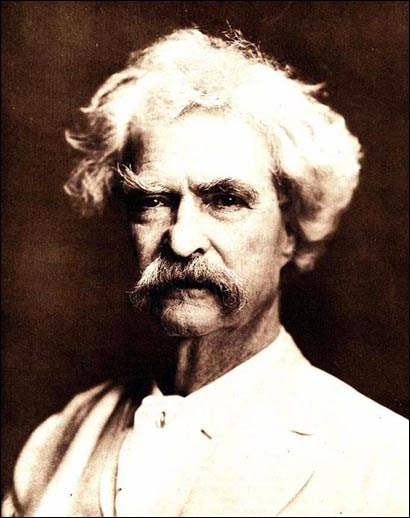

作者简介

马克·吐温(1835—1910),美国作家,真实姓名是塞缪尔·兰霍恩·克莱门斯。“马克·吐温”是他的笔名,原是密西西比河水手使用的表示在航道上所测水的深度的术语。

马克·吐温一生写了大量作品,题材涉及小说、剧本、散文、诗歌等各方面。从内容上说,他的作品批判了不合理现象或人性的丑恶之处,表达了这位当过排字工人和水手的作家强烈的正义感和对普通人民的关心;从风格上说,专家们和一般读者都认为,幽默和讽刺是他的写作特点。

马克·吐温一生写了大量作品,题材涉及小说、剧本、散文、诗歌等各方面。从内容上说,他的作品批判了不合理现象或人性的丑恶之处,表达了这位当过排字工人和水手的作家强烈的正义感和对普通人民的关心;从风格上说,专家们和一般读者都认为,幽默和讽刺是他的写作特点。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯