台湾中央大学

国立中央大学(National Central University),简称中大,是一所坐落于中国台湾桃园市的综合研究型公立大学,为桃园地区最具声誉之学术、科学研究及学术网际网路之顶尖大学,是台湾地区教育主管部门“五年五百亿计画”补助的十二所学校之一、台湾地区教育主管部门选定之七所研究型大学之一。

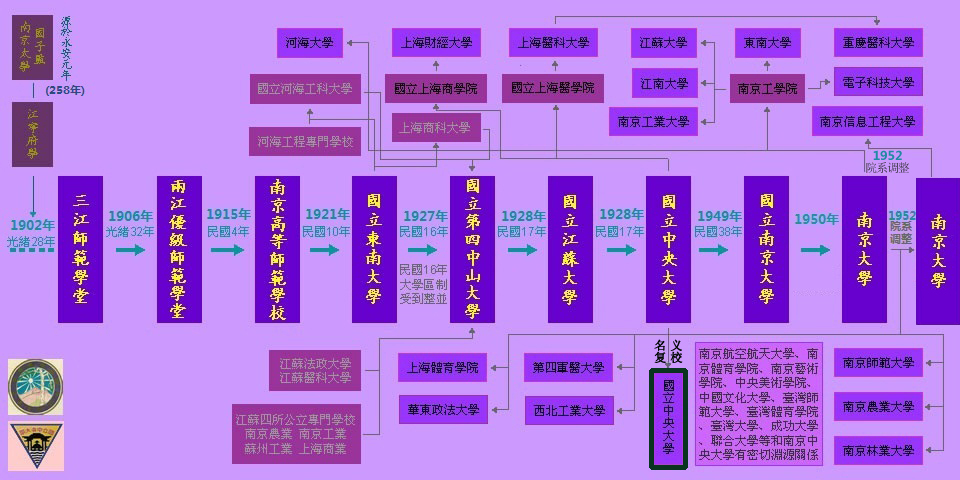

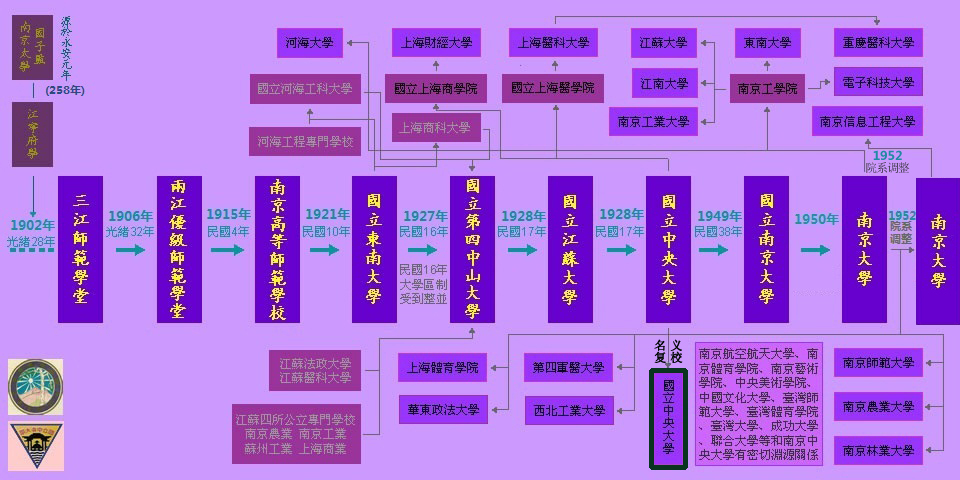

台湾中央大学办学源头可追溯于公元258年(永安元年)的南京太学,近代前身为1915年在南京成立的国立南京高等师範学校;1962年,在台以“复校”名义重建,成立“国立中央大学地球物理研究所”;1968年,改称“国立中央大学理学院”;1979年7月,复名为“国立中央大学”(大陆称台湾中央大学)。

截至2015年11月,台湾中央大学占地面积达62公顷;共有教职员工约650人,学生约12000人,其中本科生与研究生比例约1:1;共设有8所学院,22个学系和54个研究所。

基本介绍

- 中文名:台湾中央大学

- 英文名:National Central University

- 简称:中大(NCU)

- 创办时间:1915年(1962年在台复校)

- 类别:公立大学

- 学校类型:综合

- 所属地区:中国台湾桃园市

- 现任校长:周景扬

- 知名校友:李国鼎、陈启天、毕季龙、陈庆瑜等

- 主管部门:台湾地区教育主管部门

- 校训:诚朴

- 校歌:《襟江枕海甲东南》

- 主要院系:文学院、理学院、工学院、管理学院、客家学院、地球科学学院、资讯电机学院等

- 学校地址:台湾省桃园市中坜区中大路300号

- 学校官网:https://www.ncu.edu.tw

历史沿革

- 三江师範学堂

1902年5月,张之洞与其好友、时任两江总督的刘坤一一起向清廷上奏,呈请在两江总督署江宁(即南京)办一所师範学堂,同年开始筹建三江师範学堂。教员一部分聘请中国学者,另一部分则从日本聘来,开了南京现代意义的高等学府之先河。 中央大学校本部空照图

中央大学校本部空照图

中央大学校本部空照图

中央大学校本部空照图1903年,张之洞会同荣庆、张百熙拟定“奏定学堂章程”,此即为中国第一部政府颁布并实施的近代学制——“癸卯学制”,此法採用日本学制,分为普通教育、师範教育及实业教育三大系统。其中,普通教育分为三段六级,三段依次为初等教育、中等教育,以及高等教育;六级则为初等国小堂、高等国小堂、中学堂、高等学堂、大学堂以及通儒院(即今台湾高教系统之研究所)。师範教育分为优级、初级二等。初级师範学堂招收高等国小堂之毕业生,毕业后可任教于高等及初等国小堂;优级师範学堂则招收初级师範及普通中学堂之毕业生,毕业后可任中学教员。

三江师範学堂开办之初受限于学生来源,故先办速成科及初级师範本科。1904年冬,学堂正式对外招生,计有最速成科(修业一年)58名,速成科(修业二年)20名,入学就读。

- 两江师範学堂

三江师範学堂开办之后,因清廷限制江宁藩司铸铜元数额,加上铜贵钱贱,致使江宁藩司收入锐减,不能按时拨足学堂经费;而安徽、江西两省的协款又屡不拨付,造成学校经济常陷困境。及后,江宁士绅不满江西省不拨付协款,故而提议减少或取消江西籍学生名额,因而引发争端。

1906年,两江总督周馥将学堂改名“两江优级师範学堂”,希冀以总督之名“两江”弭平纷争,至此,经费问题犹存,学堂更名却已成定局。李瑞清出任两江师範学堂监督(校长)。

初期,两江优级师範学堂设有速成科、初级师範本科、优级师範本科之公共科。

1907年10月,设立优级本科之理化数学部、博物农学部和图画手工三个选科,另外招考历史地理的预科及补习科学生,原初设立的初级师範本科,于学生毕业后便停止招生。

1910年3月,学堂增设地理历史部与国文外国语部,并将理化数学部改为数学物理化学部,博物农学部改为农学博物部,共有四部。

1911年,辛亥革命爆发后,学堂师生员工因战乱而离散,仅留少数员工保护校产,学堂停办。

1913年6月,“二次革命”爆发,南京为南北军交战必争之地,乱兵土匪乘隙而入,学堂职工为保护校产而殒职,校产遭掠蕩然无存。

- 南京高等师範学校

1914年,兴学之风渐起,碍于师资缺乏,江苏第二师範学校校长贾丰臻联合各界上书教育部及省公署,呈请设立高等师範学校。

1914年8月30日,获得江苏巡按使(省长)韩国钧首肯,批准成立南京高等师範学校,并命教育司长江谦为创校校长,于两江师範学堂原址勘察筹备南京高等师範学校,“苏省原有两江师範学校,前因军兴中辍,现在大局已定,亟应由省续行开办,以储师资”,两江师範学堂乃得以改设,成为南京高等师範学校。

1915年,设立中国第一个体育科,为中国高等体育教育的开端。

1917年,设立商科,并增设附属中国小,其相关事务由中国小主任参与校务会议讨论之。

1918年10月,中国科学社设在南高师,主要成员多在南高、东大任教,他们多是将各自领域西方现代科学系统引入中国的先驱,因而南京高师被称为“中国现代科学大本营”、“中国自然科学的发祥地”。

1919年,改国文部为国文史地部,理化部为数学理化部,英文专修科为英语部。

1919年12月17日,陶行知于校务会议上提出“规定女子旁听法案”,增加女子升学管道。

1920年4月7日,郭秉文在校务会议上提出“建立南京大学”的建议,联名致书教育部,“拟就南京高等师範学校校址及南洋劝业会旧址,建设南京大学,以宏造就”,但由于各种原因,这一提议并没有获得当时教育部门的批准。

1920年夏天,南高师举办女子入学招生,并且联合北京大学一起行动。

- 国立东南大学

五四运动后,中国教育联合会屡次在会议上呼吁“改高师为大学”。此时,郭秉文认为大学科系远比单一性质的师範学校来得多元完备,有利于学科互补与师资培育。

1920年12月7日,北京政府国务会议同意南高师筹建大学的提案,并正式定名为“国立东南大学”。

1921年,商科迁至上海扩充为商科大学,是中国第一所商学院。

1921年7月,教育部核准“东南大学组织大纲”,同年8月24日至26日,东大预科和南高师本科同时招生。

1921年11月,北京政府突然宣布,依旧製成立的高等师範学校应改称师範大学,南高师名列其中。如此一来,原属一体的南高师和东大被迫分为二校,郭秉文为此上书要求南高师併入东大。

1922年12月6日,南高师校评议会和东大教授联席会共同通过《南京高等师範归併东南大学办法》 。

1923年7月3日,南高师行政会议议决“南高师正式併入“东南大学”,撤除南高师校名、校牌,所属中国小改称东大附属中国小,国立南京高等师範学校正式走入历史。

1923年8月,因经费紧张,东大停办工科,工科与河海工程专门学校合组为河海工科大学。

- 国立第四中山大学

1927年4月,国民革命军北伐至江苏,东大被迫停课,师生因战事四散,仅留部分职工看管学校,由文科主任卢锡荣维持校务。

1927年6月,国民政府教育行政委员会颁布大学区制,裁撤江苏教育厅,更名教育行政院,明令江苏境内专科以上学校,包括东南大学、河海工科大学、上海商科大学、江苏法政大学、江苏医科大学、南京工业专门学校、苏州工业专门学校、上海商业专门学校及南京农业学校等九校进行合併,组成国立第四中山大学,以纪念孙中山先生及北伐军攻克的第四座历史文化名城。

合併后的国立第四中山大学初设九个学院,即自然科学院、社会科学院、文学院、哲学院、教育学院、工学院、农学院、商学院、医学院,以及附属实验学校。

- 国立江苏大学

学校更名国立第四中山大学后,由于以中山大学命名的学校不只一处,造成公文传送上的混淆,遂有改名之议。

1928年2月,大学院颁布165训令,国立第四中山大学改名为江苏大学,由于校名前不加国立二字,学校师生因而反弹,他们认为这样的更名“既不足以冠全国中心之学府,又不足以树首都声教之规模”。全校师生群情激愤,组成“改定校名请愿团”,要求政府依照英国伦敦大学,法国巴黎大学等的做法,将校名改为“国立南京大学”,惟大学院坚持原议,引发学生不满,不但罢课3天并拆下校牌。但国民政府执意要改江苏大学,最后还是定名为江苏大学。

- 国立中央大学

1928年4月24日,在蔡元培的支持下,大学委员会议决将江苏大学改名中央大学,得加国立两字,改名风波至此告息。

1928年5月16日,国民政府行政院作出决议,“江苏大学”改称“国立中央大学”,张乃燕仍为校长。

1929年,大学区停止实行,中大摆脱管辖江苏省高等、中国小及普通教育等繁杂事务,得以专注自身发展,院系再度进行调整,由原先八个学院减为六个。

1935年,当时的中大校长罗家伦鑒于中国急需医护人才,于5月再度创设医学院,聘请中央医院内科主任戚寿南担任院长。

1936年,中大成立理科研究所、农科研究所,翌年成立中大研究院,培育不少高等专门研究人才,同时附属办理幼稚园、附小、附中及国立牙医专门学校。

1937年7月抗战爆发,学校顺利西迁入川,校址设在重庆沙磁区沙坪坝松林坡,史称“重庆中央大学”。

1939年,潘菽、梁希、金善宝等知名教授在该校发起创立“自然科学座谈会”。

1940年前后,该校学生先后创刊《太公报》和《大学新闻》。

1944年,自然科学座谈会改建为中国科学工作者协会。

1945年,为纪念抗战胜利,“自然科学座谈会”改名为“九三座谈会”,随后更名为九三学社。

1945年8月抗战胜利后,吴有训出任校长。

1946年11月1日在京(当时南京的简称)开学。全校设文、法、理、农、工、医、师範七个学院,为全国院系最全、规模最大的大学。

1958年,以源于该校的中国主要科学团体为基础在北京组建中国科学技术协会。

1958年7月3日,台湾“行政院”通过由中大校友会捐资筹设中央大学地球物理研究所之申请。

1962年,在台“复校”,初期设址苗栗二坪山,成立“国立中央大学地球物理研究所”,戴运轨所长接掌校务,奠定学校发展基础。 中央大学族谱

中央大学族谱

中央大学族谱

中央大学族谱1968年5月18日,迁址中坜双连坡,设定大学部,先行设立物理学系(分为物理及地球物理两组)及大气物理学系(分为气象及高空物理两组),校名则暂称“国立中央大学理学院”,下辖地球物理研究所,核定招收新生140名,并参加1968年大专联招。

1968年6月7日,国立中央大学54周年校庆在中坜新校区举行。

1979年7月,正式复名为“国立中央大学”(大陆称台湾中央大学),并聘请李新民为中大首任校长。

1989年6月,校内已有文理工管四学院、十三系、十三个研究所、九个博士班。

2002年3月,与台湾清华大学、台湾交通大学、台湾阳明大学签约合组“台湾联合大学系统 ”,讲究四校交流,资源共享。

2005年,获选为台湾地区教育主管部门“五年五百亿计画”补助的十二所学校之一。

办学条件

院系设定

截至2015年11月,台湾中央大学共设有文学院、理学院、工学院、管理学院、谘询电机学院、地球科学学院、客家学院、生医理工学院等8个学院,22个学系。

| 学院 | 下属学系 |

|---|---|

文学院 | 中国文学系、英美语文学系、法国语文学系 |

理学院 | 物理学系、数学系、化学学系、光电科学与工程学系 |

工学院 | 化学工程与材料工程学系、土木工程学系、机械工程学系 |

管理学院 | 企业管理学系、信息管理学系、财务金融学系、经济学系 |

谘询电机学院 | 电机工程学系、资讯工程学系、通讯工程学系 |

地球科学学院 | 地球科学学系、大气科学学系 |

客家学院 | 客家语文暨社会科学学系 |

生医理工学院 | 生命科学系、生医科学与工程学系 |

参考资料: | |

师资力量

截至2015年3月,台湾中央大学共有教职员工约650人,教师分教授、副教授、助理教授、讲师四级,其职责为教学、研究、辅导及服务,其中台湾“中央研究院”院士9人,第三世界科学院院士3人,美国国家工程院院士3人,台湾“国家讲座 ”人选6人,台湾“总统”科学奖获得者2人。

台湾“中央研究院”院士(9人):伊林、黄锷、李罗权、胡胜正、郑锦全、林长寿、刘兆汉、于宗先、许倬云

台湾“国家讲座 ”人选(6人):王存国、马国凤、李光华、李弘谦、叶永烜、伊林

台湾“总统”科学奖获得者(2人):李罗权、林长寿

第三世界科学院院士(3人):李罗权、刘兆汉、胡纪如

美国国家工程院院士(3人):刘立方、刘兆汉、黄锷

学科建设

据2015年12月学校官网信息显示,台湾中央大学共20个研究所开设有硕士班或者博士班;此外,该校的重点研究领域为环境与能源、複杂系统与电浆科学、光学与光电科技及谘询套用,特色研究领域为人文与社会科学及生物医学;并有地球科学、工程、电脑科学、物理、化学、材料等6个学科进入ESI(基础科学指标)排行世界前1%。

| 学科 | 排名时间 | 排名 |

|---|---|---|

化学工程 | 2014年 | 101-150 |

电机与电子工程 | 2014年 | 101-150 |

材料科学 | 2014年 | 101-150 |

艺术与人文 | 2011年 | 105 |

IT与工程 | 2011年 | 70 |

社会科学 | 2011年 | 81 |

自然科学 | 2011年 | 64 |

生命科学与医学 | 2011年 | 117 |

参考资料: | ||

教学建设

- 教学模式

1997年1月24日,台湾中央大学与台湾交通大学、新竹清华大学及阳明大学共同成立“台湾联合大学系统”,四所学校发挥互补性及整合资源,推动教学资源整合。

四校共同开课与跨校选课,共享特色课程,推动跨校修读博士学位及跨校转系所,办理联合招生,教师在系统内交流;推动“超越未来─科技与社会经典系列讲座”,以远距教学方式授课,每堂课四校皆有教师参与讨论,已开设“水资源:技术与生活政治”课程。

四校共同推动e化教学系统,建置开放式课程124门;共同开设通识教育课程,推动“文化研究”及“科技与社会”两项人文社会领域之教学与研究整合。

| 课程类型 | 课程名称 |

|---|---|

通识巡迴课程 | 社会学的想像、网路资讯行为、医药、健康与生活 |

通识讲座课程 | 脑与学习、广告学概论、美国政治、行销管理、文化与音乐-听见罗密欧与茱丽叶 |

参考资料: | |

- 本科生培养

据学校网站2015年5月信息显示,台湾中央大学为推动国际化学习及扩大学生视野,鼓励并奖助学生出国进修所拟定之计画,每年提供特定名额给予学生体验国外生活。

- 进修课程

英外华语:语言中心于每学期或每季开设英/外语推广课程、华语基础及研习课程,包含非学分班和学分班。

推广教育:推广教育设有各类学分班、艺文推广、专业人员训练班等课程。

环境教育:通过“行政院环境保护署”教育训练机构认证,具备专业师资及教研单位、开设丰富课程、涵盖多元领域。

- 通识教育

台湾中央大学核心通识课程分为核心必修与通识选修两大部份,核心必修课程可以代表或反映一个知识领域的核心价值,具基础性及核心性,是当代各类学术入门的基础,可以促进不同领域之间的对话,此外,课程内容也与平日生活及当代议题紧扣,培养学生知识批判能力、知识统整能力及知识创新能力,如社会学、物理学、天文学、文学等。通识选修课程则属于各学科中较整合或深入的进阶深化课程,如性别议题、环境议题等通论。两部分课程皆包含人文与思想、自然科学、套用科学、社会思潮与现象等四大领域,核心必修课程至少须修习3个领域,应修习之领域依各学系规定;其余学分可自由修读通识选修课程。

此外,为整合通识与专业课程,以达成教学资源整合、学术视野扩展、各知识领域有效连结之目标,设有性别教育学程、创意学程及STS学程,希望学生得以在专业课程以外,有机会涉猎以主题为导向的整合型学程。

对外交流

据学校网站2015年5月信息显示,台湾中央大学已与159所台湾以外的高校签署国际交流契约,包含交换学生、双联学位等合作形式,交换学生被中央大学称为“西游记”计画。

| 区域 | 国家/地区 | 友好学校 |

|---|---|---|

北美洲 | 加拿大 | 谢布鲁克大学、蒙特娄大学 |

美国 | 亚历桑纳州立大学、墨瑞州立大学、圣地亚哥州立大学、纽约州立大学奥斯威戈分校、华盛顿大学、亚历桑纳大学、爱荷华大学、德州大学阿灵顿分校、International Education Programs,University of California,Riverside、English Language InstituteManhattanville College、爱荷华州立大学、纽约州立大学奥本尼分校、夏威夷大学马诺阿分校、California State University, San Bernardino、麻萨诸塞大学洛厄尔分校 | |

巴拿马 | 拉丁美洲科技大学、巴拿马科技大学、巴拿马大学 | |

亚洲 | 中国大陆 | 上海交通大学、上海财经大学、同济大学、天津大学、北京大学、北京交通大学、北京师範大学、吉林大学、太原理工大学、东南大学、南京大学、西南大学、重庆大学、重庆科技学院、浙江大学、浙江越秀外国语学院、温州大学、西安交通大学、长安大学、华中科技大学、华中师範大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、厦门理工学院、福建师範大学、厦门大学嘉庚学院、中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、吉林大学珠海学院、北京师範大学珠海分校、大连理工大学、四川大学、贵州民族大学 |

中国香港 | 香港中文大学、香港教育学院、香港城市大学、香港科技大学 | |

印度 | 印度科学理工学院、KIIT University | |

印度尼西亚 | Brawijaya University、Institut Teknologi Sepuluh November、Politeknik Negeri Malang、日惹国立大学、UNIVERSITY of MUHAMMADIYAH PROF. DR . HAMKA、Syiah Kuala University | |

以色列 | Tel Aviv University | |

日本 | 酸雨研究所、中央大学、千叶大学、广岛大学、北海道大学、京都大学、新潟大学、大阪市立大学、大阪府立大学、东海大学、东京工业大学、Ryukoku University, the Graduate School of Science and Technology、早稻田大学、东北大学 | |

韩国 | 中央大学、汉阳大学、国立济州大学、国立江原大学、京畿大学、釜庆大学、淑明女子大学、黎花女子大学、崇实大学、韩国天主教大学、东国大学 | |

马来西亚 | 马来西亚国民大学、博特拉大学、马来西亚理工大学、拉曼大学、马来亚大学 | |

菲律宾 | Mindanao State University-Iligan Institute of Technology、圣多托马斯大学 | |

新加坡 | 南洋理工商管学院 | |

泰国 | 农业大学、那黎宣大学 | |

越南 | 河内科技大学、越南社会科学研究院东北亚研究所、越南社科院中国研究所、越南社科院心理学院、农林大学、教育科大、太原大学、胡志明经济大学、VNUHCM-University of Science, Ho Chi Minh City | |

欧洲 | 奥地利 | 上奥科技大学 |

比利时 | 自由大学、鲁汶大学 | |

捷克 | 巴尔杜比采、奥斯特拉瓦技术大学 | |

法国 | 帕斯卡大学、马赛中央理工、EIGSI La Rochelle Engineering School、国立土鲁斯套用科学研究院、格勒诺布尔理工学院、传播与跨文化管理学院、巴黎天主教学院、法国里昂第三大学、巴黎第六大学海洋观测所、贝尔福-蒙博里亚技术大学、法国里昂天主教大学、汉斯大学、法国科诺伯勒第一大学、里昂第二大学、法国蒙贝利耶第二大学、法国保罗·萨巴捷大学-土鲁斯第三大学、法国普罗旺斯大学、枫舍孔泰大学、里摩日大学、特鲁瓦特科技大学、巴黎第六大学、EDC Paris、n+I Network of Engineering Institutes、Cergy-Pontoise University、University De Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines (UVSQ)、法国西巴黎大学巴黎十大 | |

德国 | 德国卡斯鲁尔套用科学大学、慕尼黑套用科技大学、亚琛、欧斯特法利亚套用科学大学、魏玛包浩斯大学 | |

俄罗斯 | 托姆斯克国立大学 | |

西班牙 | 国立哈恩大学 | |

瑞典 | 林雪平大学 | |

瑞士 | 日内瓦大学 | |

荷兰 | 葛洛宁恩汉斯大学 | |

土耳其 | Hasan Kalyoncuu University | |

英国 | 英国帝国理工学院、埃布尔大学 | |

大洋洲 | 澳大利亚 | 西悉尼大学、悉尼大学 |

参考资料: | ||

社会评价

| 排名类型 | 排名时间 | 排名 |

|---|---|---|

中国·两岸四地大学排名 | 2014年 | 18 |

QS亚洲大学前200名最佳大学 | 2014年 | 59 |

QS亚洲大学前200名最佳大学 | 2012年 | 53 |

韦伯麦特里克斯网亚洲大学排名 | 2012年1月 | 11 |

《泰晤士高等教育》世界大学400强大学排名 | 2012年1月 | 351 |

全球高校网(4ICU)亚洲大学100强排名 | 2012年 | 42 |

韦伯麦特里克斯网全球院校12000强7月份排名 | 2011年7月 | 119 |

韦伯麦特里克斯网亚洲大学排名 | 2011年 | 10 |

上海交通大学世界大学学术排名500强排名 | 2011年8月 | 401 |

QS亚洲大学200强排名 | 2011年4月 | 59 |

QS亚洲大学学术知名度排名 | 2011年4月 | 77 |

参考资料: | ||

学术研究

科研机构

截至2015年10月,中央大学共有54个研究所,校属研究中心8个、1个联合研究中心(下设7个研究中心)以及23个院级研究中心。

| 类型 | 研究中心名称 |

|---|---|

校属研究中心 | 太空及遥测研究中心、光电科学研究中心、环境研究中心、通讯系统研究中心、台湾经济发展研究中心、人文研究中心、数据分析方法研究中心、前瞻科技研究中心 |

联合研究中心 | 软体研究中心、灾害防治研究中心、学习科技研究中心、纳米科技研究中心、生物科技与生医工程中心、全球定位科学与套用研究中心、新世纪太阳能电池研究中心 |

文学院研究中心 | 视觉文化研究中心、琦君研究中心、套用伦理研究中心、文学院明清研究中心 |

理学院研究中心 | 探测器研发中心、数学与理论物理中心、複杂系统中心、薄膜技术研究中心 |

管理学院研究中心 | 管理学术研究中心、企业资源规划中心、尤努斯社会企业中心 |

工学院研究中心 | 纳米触媒研究中心、能源研究中心、车辆行车事故鉴定研究中心、桥樑工程研究中心、永续环境科技研究中心、界面科技研究中心、净煤研究中心 |

资讯电机学院 | 智慧晶片及系统研究中心 |

客家学院 | 海外客家研究中心、公法与治理研究中心、社会暨政策科学研究中心 |

生医理工学院 | 脑科学研究中心 |

参考资料: | |

科研指标

台湾中央大学获选台湾“教育部”5年500亿迈向顶尖大学计画,历次考评执行成果均“优”,为台湾高教界进步幅度最大、速度最快的大学之一。

- 科研成果

年份 | 专利 | 技术移转授权 | |||

申请数 | 核准数 | 一般技转案 | 先期技转案 | 技转合计件数 | |

件数 | 件数 | ||||

2010 | 135 | 55 | 16 | 17 | 33 |

2011 | 173 | 59 | 14 | 18 | 32 |

2012 | 129 | 84 | 30 | 14 | 45 |

2013 | 116 | 112 | 14 | 7 | 21 |

2014 | 99 | 117 | 17 | 8 | 25 |

合计 | 1410 | 677 | 170 | 204 | 375 |

参考资料: | |||||

年度 | 中央大学ISI系统收录之历年期刊论文发表统计 | |||||

SCI | SSCI | AHCI | TSSCI | Nature and Science | EI | |

2006 | 746 | 69 | - | 33 | 2 | 1091 |

2007 | 863 | 88 | 2 | 45 | 2 | 1269 |

2008 | 951 | 106 | 8 | 40 | 2 | 1327 |

2009 | 1022 | 120 | 12 | 44 | 2 | 1448 |

2010 | 1077 | 128 | 7 | 15 | 3 | 1435 |

2011 | 1038 | 150 | 4 | 9 | 5 | 1430 |

2012 | 1226 | 175 | 4 | 41 | 1 | 801 |

2013 | 1153 | 152 | 12 | 26 | 3 | 795 |

2014 | 1059 | 153 | 7 | 28 | 0 | 719 |

2015 | 775 | 93 | 9 | - | 7 | 514 |

信息截至2015年10月,参考资料: | ||||||

- 科研经费

年份 | 政府部门资助 | 企业委託/其他单位资助(产学/委训计画) | ||||||||

台湾“科技部”计画 | 非台湾“科技部”计画 | 基础/环境建构 | ||||||||

产学/学术/委训 | 其他非产学/学术/委训 | |||||||||

件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | |

2006 | 564 | 849799 | 289 | 399149 | 注:2002-2007年,此栏位数据包含在政府部门资助非科技部产学/学术/委训计画 | 221 | 265189 | |||

2007 | 573 | 853026 | 208 | 352346 | 252 | 385582 | ||||

2008 | 604 | 935899 | 142 | 313323 | 71 | 51166 | 4 | 8239 | 237 | 359197 |

2009 | 623 | 1047719 | 179 | 430916 | 96 | 148183 | 5 | 8339 | 253 | 357080 |

2010 | 615 | 1146244 | 144 | 403579 | 147 | 116837 | 7 | 15358 | 228 | 349867 |

2011 | 693 | 1120624 | 185 | 539395 | 91 | 139974 | 4 | 5600 | 268 | 343651 |

2012 | 685 | 1158301 | 286 | 440420 | 103 | 139022 | 5 | 10971 | 250 | 325784 |

2013 | 694 | 1092011 | 290 | 528051 | 0 | 0 | 253 | 410170 | ||

2014 | 690 | 1279112 | 193 | 323215 | 0 | 0 | 311 | 505055 | ||

2015 | 272 | 472513 | 73 | 162984 | 0 | 0 | 159 | 264631 | ||

货币:新台币,单位:千元 | ||||||||||

信息截至2015年5月,参考资料: | ||||||||||

学术资源

- 图书馆群

台湾中央大学图书馆包括总图书馆、中正图书馆与国鼎分馆等3栋全部或部分空间。总图书馆地上8层,地下1层,内部可使用面积有4000余平方米,阅览席位计1156席,公用研究室17间;戏曲特色图书室于中正图书馆,以收藏崑曲和台湾本土戏曲、音乐文物为主,为台湾的戏曲研究资料中心;数学系图书室位于鸿经馆,典藏数学专业性书刊。中正图书馆设有视听资料室、备用书库及K书中心。视听资料室含大团体室、团体视听小区及个人卡座等,总计154席次,提供电脑多媒体系统及相关视听设备等服务;K书中心有阅览席位148席。国鼎分馆位于国鼎图书资料馆1楼及地下1楼,包含白楼特藏室及国鼎展示室,收藏杰出校友李国鼎先生相关图书、文物、信函及研究台湾经济发展之资料。

- 学术期刊

中央大学人文学报 | 套用伦理评论 | 艺术学研究 |

电影欣赏学刊 | 客家研究 | 议艺份子 |

客家公共事务学报 | ||

参考资料: | ||

《中央大学人文学报》:主要刊登有关中外之文学、历史、哲学、艺术、社会、文化等人文研究之学术论文。

《艺术学研究》:半年刊,创刊于2006年,由国立中央大学艺术学研究所发行,出版艺术史、艺术理论、视觉文化、音乐学领域的优良学术论文。

《电影欣赏学刊》:主要刊登与电影相关之文本分析、文化研究、理论探讨等中文相关学论文。

《客家公共事务学报》:创刊于2010年7月,主要刊登有关公共事务、族群关係、客家研究、区域研究、全球客家发展等相关领域之人文及社会科学之理论或实证研究为主之研究论文、研究纪要与书评。

《议艺份子》:创刊于1998年,主要刊登艺术史、艺术理论、视觉文化之研究,已收录于airiti Library华艺线上图书馆,以及HyRead台湾全文资料库。

文化传统

学校标识

- 校徽

设计者:陈之佛教授 中央大学校徽

中央大学校徽

中央大学校徽

中央大学校徽设计年份:1930年

说明:图案正中央的牌楼门,是南京四牌楼二号学校雄伟的大门。向大门向里望去,是一座圆顶的大礼堂,涵义为全国最高学府,孕育人才的象徵。礼堂两边是城墙垛子,表示中央大学是建在六朝古都石头城内。

校徽下端有数行水纹,表示学校设在长江之滨,学校的历史源远流长,可上溯到南朝宋文帝时,雷次宗建立四学(玄、儒、文、史四学),已是国家的最高学府,一直延续到现在。

- 校训

诚朴

诚朴二字,为行事做人之準则。诚者不欺,朴者无华,此宜为学校全体行政同仁共勉之。

诚:指对学问要有诚意,不以其为升官发财的途径,不以其为取得文凭资格的工具。要知道从来成大功业,成大学问的人,莫不是备尝艰辛,锲而不捨地做出来的。

朴:质朴和朴实的意思。要体念“几何学中无王者之路(捷径)”这句话。须知一切学问之中皆无“王者之路”。崇实而用笨功,才能树立起朴厚的学术气象。

- 校色

紫、金

紫、金二色,紫色象徵典雅、庄穆、高贵、浪漫,金色代表辉煌、光明、灵气、智慧。紫、金两字又合于南京学校所在钦天山龙蟠主脉钟山之另名“紫金”。

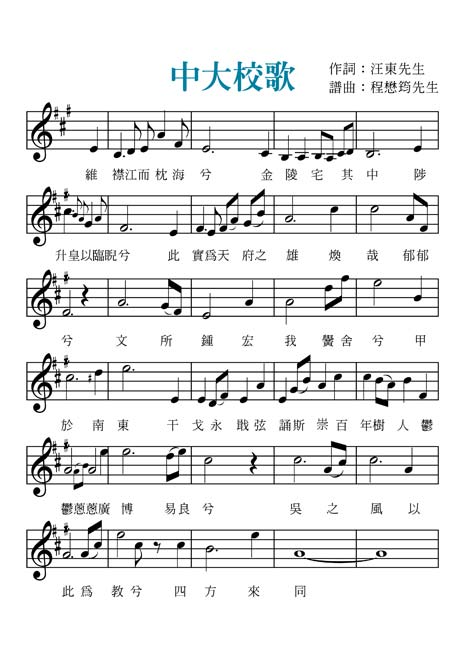

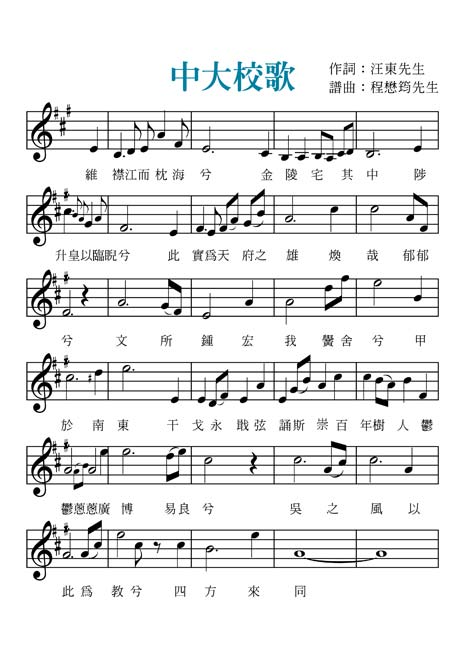

- 校歌

襟江枕海甲东南 中大校歌

中大校歌

中大校歌

中大校歌作词:汪东先生

谱曲:程懋筠先生

维襟江而枕海兮,金陵宅其中。

陟升皇以临睨兮,此实为天府之雄。

焕哉郁郁兮文所锺,宏我黉舍兮甲于南东。

干戈永戢,弦诵斯崇。百年树人,郁郁葱葱。

广博易良兮吴之风,以此为教兮四方来同。

歌词背景释义

地理上,黄河与长江是孕育中华文明的两条脐带;历史上,北京与南京是中国南北两大帝王都;文学上,诗经与楚辞是中国古典文学南北双璧;学术上,北京的北大,南京的中大,是学界南北两大重镇。而楚辞首创者屈原,是中国第一位大诗人,其忠君爱国精神千古不死,影响着一代代学优则仕的读书人;涅而不缁的皎洁人品,引领着一批批不随波逐流的知识分子;他浪漫弘博富豔的诗人文采,更滋养着一个个怀抱梦想的文学心灵;于是,基于历史人文蕴蓄下的自然,中大教授汪东先生,採用楚辞骚体诗的形式,以朗正飞扬的诗韵,写出了中大的校歌。

因此,这样的文学体式本身便是一种宣示:是对自身醇厚文化与特质的自觉;是对作育高风亮洁人才风骨的期许;是对优美文化传统承先启后的坚持;当然毋宁也是知识分子忠爱国家民族天性的自然流露。

校园精神

台湾中央大学以“松”为精神象徵,与台湾交通大学、台湾清华大学,并称“松、竹、梅──岁寒三友”。占地六十余公顷的校园中,苍松数量居全台之冠,是校园内最珍贵的资产,走进中大,绿草如茵,苍松成荫,在壮丽巍峨的校门衬托下,充份展现了泱泱学府的气度。

松之四季长青,屹立挺拔精神,不断在中大延续,使得中大的校务发展蒸蒸日上,尤其南京母校历经一千四百多年淬鍊的“六朝松”,更象徵了中大历史源远流长,蜚声中外。

校园环境

中大十景

“中大路上”:中大路是从中大正门到中大门门楼(又称中大凯旋门)的笔直大道。

“笔墨纸砚”:位于中大校门入口,由文房四宝寓意的四座建筑构成的景观。

“情人步道”:沿着环校公路的松林小径,全长约1.5公里。

“绿草如茵”:中央校园大草坪。

“太极铜雕”:位于文学院旁的草坪正中央,象徵传统文化。铜雕为朱铭大师之杰作。

“乌龟池畔”:位于男九舍前,乌龟池实为一小型喷水池。

“中大湖景”:仿大陆时期中大后湖玄武湖而建的玄武湖(常被称中大湖)。

“百花川语”:百花川为横贯中央校园的蜿蜒溪渠,因旁边种有百种花草而得名。又有一说是溪旁的路上来往女生众多而得名。

“松涛书阁”:中央大学总图书馆(含中正图书馆、国鼎图书资料馆、数学系分馆)。

“女舍广场”:女十四舍前广场。

校园建筑

秉文堂(地球科学院)——纪念前校长郭秉文

中正图书馆——纪念前校长,永久名誉校长蒋中正

志希馆(管理学院)——纪念前校长罗家伦

鸿经馆(数学系)——纪念前校长周鸿经

国鼎图书资料馆(经济系)、国鼎研发大楼(光电系)——纪念前台湾“经济部”部长、校友李国鼎

学校领导

现任领导

校长:周景扬

副校长:刘振荣、李光华

台湾联合大学系统副校长:綦振瀛

历任校长

- 大陆时期

| 姓名 | 任职时间 | 备注 |

|---|---|---|

张乃燕 | 1927年-1930年 | |

朱家骅 | 1930年-1931年 | |

刘光华 | 1931年 | 代理 |

任鸿隽 | 1931年 | 代理,未就 |

段锡朋 | 1931年 | 代理 |

李四光 | 1931年 | 代理,未就 |

罗家伦 | 1932年-1941年 | |

顾孟余 | 1941年-1943年 | |

蒋中正 | 1943年-1944年 | |

顾毓琇 | 1944年-1945年 | |

吴有训 | 1945年-1947年 | |

周鸿经 | 1948年-1949年 | |

参考资料: | ||

- 在台复校

| 姓名 | 任职时间 | 备注 |

|---|---|---|

戴运轨 | 1962年-1973年 | |

李新民 | 1973年7月-1982年7月 | |

余传韬 | 1982年8月-1990年6月 | |

刘兆汉 | 1990年6月-2003年2月 | |

刘全生 | 2003年2月-2006年1月 | |

李罗权 | 2006年2月-2008年5月 | |

蒋伟宁 | 2008年5月-2009年1月 | 代理 |

2009年1月-2012年2月 | 兼任台湾“教育部"部长 | |

刘振荣 | 2012年2月-2012年6月 | 代理 |

李诚 | 2012年6月- | 代理 |

知名校友

| 军政界 | |

|---|---|

李国鼎 | 政治家兼经济学家,“中华民国”科技教父、“总统府”资政 |

陈启天 | 原中华民国经济部部长、工商部部长、中国青年党主席 |

毕季龙 | 原联合国副秘书长 |

谢启美 | 原联合国副秘书长 |

陈庆瑜 | 原中华民国“财政部”长、中国银行董事长 |

周书楷 | 原台湾“外交部”部长、驻美国“大使” |

汪道渊 | 原台湾“国防部”部长、“司法院”副院长 |

王作荣 | 原台湾“监察院”院长、“考选部”部长 |

钱国成 | 台湾“最高法院”院长 |

学术、教育界 | |

伍献文 | 中央研究院院士、中国科学院院士、英国林奈学会外籍会员 |

严济慈 | 中央研究院院士、中国科学院院士、中国科学院副院长、中国科学院主席团执行主席、中国科学技术协会名誉主席、全国人大常委会副委员长、九三学社中央名誉主席 |

秦大钧 | 国立成功大学校长,中国航空研究院院长 |

凌纯声 | 中央研究院院士 |

郭廷以 | 中央研究院院士 |

杨希震 | 国立政治大学校长 |

周邦道 | 中国医药学院院长 |

吴健雄 | 物理学家、美国国家科学院、工程院院士、台湾中央研究院院士、美国物理学会会长 |

柏实义 | 空气动力学家、中央研究院院士 |

李耀滋 | 美国国家工程院院士、全美华人协会主席 |

虞兆中 | 国立台湾大学校长,“中华民国”工程师学会理事长 |

芮逸夫 | 中央研究院院士 |

张宗良 | 中国文化学院院长、国立台湾师範大学校长、台湾“考试院”副院长 |

周法高 | 中央研究院院士 |

田炳耕 | 美国国家科学院、工程院院士、中央研究院院士 |

张伯毅 | 中央研究院院士 |

冯元桢 | 美国国家科学院院士、美国国家工程院院士、美国国家医学院院士、中央研究院院士、中国科学院外籍院士 |

沈申甫 | 美国国家工程院院士、中央研究院院士、美国华盛顿科学院院士 |

易家训 | 美国国家工程院院士、台湾中央研究院院士 |

邢慕寰 | 中央研究院院士 |

朱汇森 | 台湾“教育部”部长、“国史馆”“馆长 |

黄彰健 | 中央研究院院士 |

王国金 | 美国国家工程院院士、美国製造工程研究委员会主席 |

许靖华 | 美国国家科学院院士、中央研究院院士、地中海科学院院士 |

王赓武 | 香港大学校长、澳大利亚人文科学院主席 |

金俊烨 | 高丽大学校长、韩国社会科学院院长 |

胡世桢 | 中央研究院院士 |

艾世勛 | 中央研究院院士 |

李文雄 | 台湾中央研究院院士、美国艺术与科学院院士、美国国家科学院院士 |

伊林 | 中央研究院院士 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯