高渗透压作用

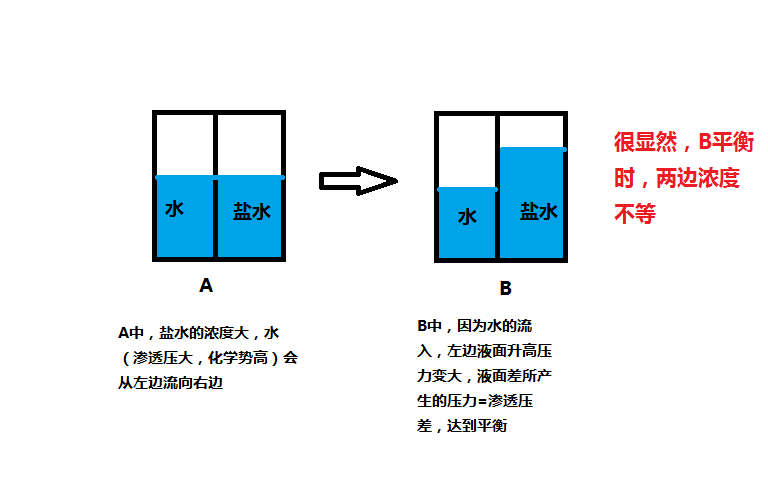

所谓溶液渗透压,简单的说,是指溶液中溶质微粒对水的吸引力,溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目:溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高;反过来,溶质微粒越少,溶液渗透压越低。高渗透压作用是指渗透压很高的渗透作用。

基本介绍

- 中文名:高渗透压作用

- 外文名:High osmotic pressure

- 本质:溶液中溶质微粒对水的吸引力

- 取决于:单位体积溶液中溶质微粒的数目

- 溶质微粒多:溶液渗透压越高

- 溶质微粒少:溶液渗透压越低

食盐的高渗透压作用

食盐具有高渗透压和较强的降水分活性作用,在腌製中起防腐、脱水、变脆等作用。这些作用的大小与盐的浓度成正比,加盐越多,则原料失水越多,变脆和防腐的效果也越好。盐液的防腐能力随pH值的下降而增强,酸含量大,用盐量少。盐和酸在腌製品中起着贮藏作用,如糖醋黄瓜为低盐高酸製品,酱菜瓜、盐渍黄瓜为高盐低酸製品。在低盐高酸的条件下,以高酸弥补低盐不足;而在高盐低酸条件下,以高盐弥补低酸不足,并促使蛋白质转化。

食糖的高渗透压作用

高浓度食糖能够产生强大的渗透压。据测定1%的蔗糖溶液可产生71kPa的渗透压,糖製品一般含60%~70%的糖(以可溶性同形物计),可产生相当于4.1~4.9MPa的渗透压;而大多数微生物的耐压能力只有0.35~1.6MPa。糖製品中食糖所产生的渗透压远远高于微生物的耐压能力,在如此高浓度的糖液中,微生物细胞里的水分就会通过细胞膜向外流动,形成反渗透现象,微生物则会因失水而产生生理乾燥现象,严重时会出现质壁分离,从而抑制微生物的生长。

高渗硷性药物治疗高钾血症的机制

①硷中毒作用:当静脉注入高渗硷性药物后,使细胞外液暂时H+浓度降低,有利于细胞外液K+进入细胞内,使血K+浓度降低。在有酸中毒时,疗效更为显着。②高渗透压作用:NaHCO3为高渗硷性溶液,注入后细胞外液容量迅速增加,从而使血钾浓度相对地下降。③钠离子拮抗作用:注入大量Na+对K+有拮抗作用,以增强细胞的兴奋性而使心率加快。④抗迷走神经作用:在房室传导阻滞时,乳酸钠使P—R时间缩短,心房及心室率加快,表明抗迷走神经作用存在。

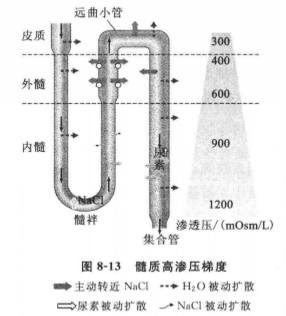

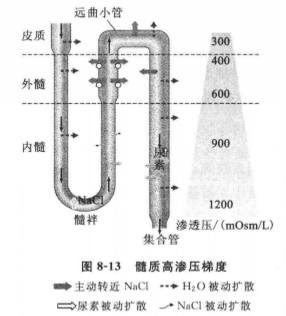

肾髓质部渗透压梯度的形成

外髓部渗透压梯度的形成

髓袢是形成髓质渗透浓度的重要结构。因髓袢也是U形管结构,其中的液体也是逆向流动,因此也是一个逆流系统,尤其近髓肾单位的髓袢较长,可伸入肾髓质深部,更具有逆流倍增的效果。

髓袢升支粗段位于肾脏的外髓部,这段对水不易通透,但能主动吸收Na+和Cl-,因此,随着小管液由外髓部经髓袢升支粗段向皮质部流动,由于肾小管上皮细胞对Na+和Cl-的主动重吸收,小管液内的NaCl浓度逐渐降低,小管液渗透压随之降低,而外髓部组织间液的渗透压随着Na+和Cl-从小管不断扩散出来而逐渐升高。可见外髓部的高渗梯度是髓袢升支粗段主动重吸收Na+和Cl-扩散进入外髓部组织液而形成的(图1)。 图1

图1

图1

图1内髓部高渗梯度的形成

形成内髓部高渗梯度有两个因素:①远曲小管以及皮质部和外髓部的集合管对尿素不易通透,而水可被重吸收,由此造成皮质部和外髓部集合管内小管液尿素浓度不断升高。当含有高浓度尿素的小管液向内髓部流动时,由于内髓部的集合管对尿素的通透性增大,于是小管液中的尿素透出管壁,向组织间液扩散,使内髓部组织间液尿素浓度升高,渗透压随之升高,且越近乳头部渗透压越高。②髓袢降支细段对NaCl和尿素相对不通透,对水通透性强,在周围高渗的作用下小管液中的水被吸出,小管液被浓缩,其中NaCl浓度不断增大。当小管液经髓袢顶端折返髓袢升支细段时,由于该段管壁对水不通透,对NaCl转为能通透,因此在肾小管内外NaCl浓度梯度的作用下,小管液中的NaCl顺浓度梯度扩散进入内髓部,从而增加了内髓部的高渗梯度。

可见内髓部的高渗梯度是由内髓部的集合管扩散出来的尿素和髓袢升支细段扩散出的氯化钠共同形成的。另外,尿素在髓袢中的再循环也对髓质部的高渗梯度有作用。升支细段可吸收内髓组织间液中的尿素进入小管液。但是当小管液经过皮质部、外髓部,最后返回内髓部时,小管液中的尿素又可透过管壁扩散进入内髓组织间液。至此,形成了髓质部由外向内渗透压逐渐升高的渗透压梯度。从髓质渗透压梯度形成全过程来看,髓袢升支粗段对Na+和Cl-的主动重吸收是髓质渗透压梯度形成的主要动力,而尿素和NaCI则是形成髓质渗透压梯度的主要溶质。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯